Série : passons un bon moment au Spitzberg en attendant la fin de l’Olympisme

Une bande de trappeurs philosophes. Les quatre frères Bjåen à Halvmåneøya (Svalbard) en décembre 1947. Photo: Musée du Svalbard (Longyearbyen)

La téléologie est cette démarche de la philosophie qui consiste en gros à essayer de rendre compte des phénomènes par leur finalité. Sa dénomination vient du grec ancien τέλος (telos), « fin, but », et de λόγος (logos), « discours ». Selon cette méthode, on va donc tâcher d’expliquer un truc A par un bidule final B, sachant que B est le but survenant ultérieurement à A. C’est cette démarche logique rigoureuse que l’on qualifiera de téléologique. En bien ou en mal, pour l’applaudir ou la houspiller, peu importe, tous les cadors de la philosophie s’y sont frottés. Platon en a parlé, Aristote en a parlé, Leibniz en a parlé, Descartes en a parlé, Spinoza en a parlé, Bacon en a parlé, Kant en a parlé aussi, tranquillou.

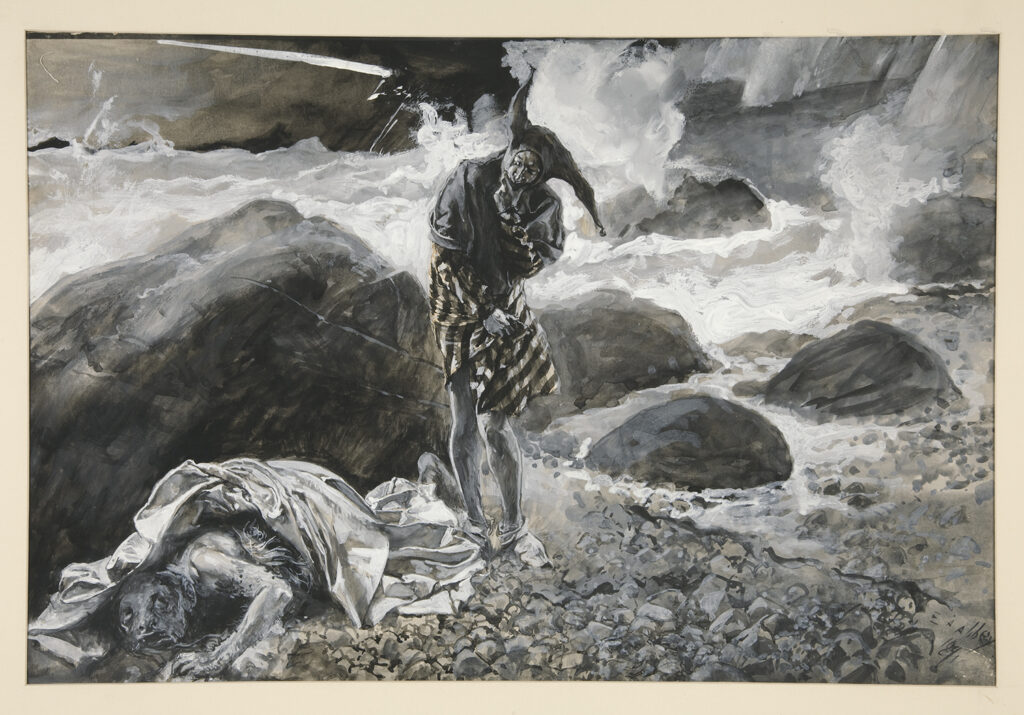

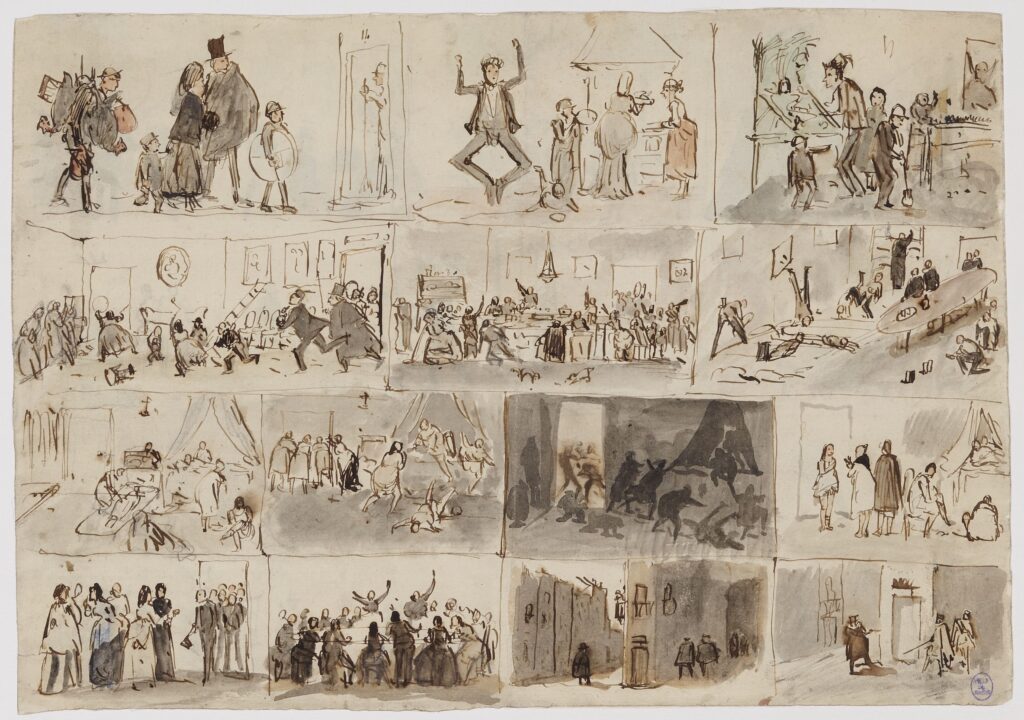

On dira, par exemple, que si un trappeur décide d’hiverner au Spitzberg, d’y poser ses pièges afin de tuer beaucoup de renards arctiques –le truc A–, c’est pour permettre aux élégantes d’Europe et d’ailleurs de crâner à l’opéra par l’exhibition d’un signe extérieur de richesse en recouvrant leur corps de fourrures –le but final B. Les renards sont consolés, la téléologie trouve un sens à leur piégeage.

Conclusion : en matière de pelleterie, l’apparat est à la tuerie ce que la philo est aux trappeurs, ou l’inverse.

Piège à renard – Étape 1 : l’ingénieux mécanisme qui confère la mort sans endommager la fourrure est opérationnel ; ses pierres prêtes à s’écrouler sur la gueule du premier animal venu – Photo: Musée du Svalbard (Longyearbyen)

Piège à renard – Étape 2: la bestiole est appâtée par un morceau de barbaque malodorante – Photo: Musée du Svalbard (Longyearbyen)

Piège à renard – Étape 3: la bestiole est estourbie dans l’attente de son dépiautage – Photo: Musée du Svalbard (Longyearbyen)

Muse de la trappe téléologique, l’actrice Stella Patrick Campbell en 1908

0 commentaires