Goutte d’Or–Barbès, quartier-monde, oxymore urbaine, marge au cœur de Paris. Enclave en mutation, exclusion et gentrification sur le même trottoir. Jamais aussi attractif que depuis qu’il a été déclaré “no-go zone”.

La lame du cutter qui traverse la laine de mon pull, qui pénètre la peau de mon ventre – image fantasme, image fantôme, par-dessus le tumulte de la rue…

La lame du cutter qui traverse la laine de mon pull, qui pénètre la peau de mon ventre – image fantasme, image fantôme, par-dessus le tumulte de la rue…

J’en tremble encore, et c’est d’abord pour me calmer que j’écris – pour me faire redescendre, comme on le dit d’un fix parti en bad trip.

Tout à l’heure, à l’approche des 16 heures, je traverse le pont qui, de Marcadet-Poissonniers à Marx Dormoy, passe au-dessus des grands serpents métalliques de la Gare du Nord, et relie ce quartier-monde à sa fine et longue presqu’île, le coin de la Chapelle.

« Une pièce Monsieur ? Tu me prêtes ton portable ? »

Je crois m’en sortir d’un « Désolé Monsieur » ferme et définitif, un coup d’œil à peine lancé sur la silhouette du gars. Silhouette de film d’horreur, haute et large, penchée vers moi comme si la gravité le condamnait à me tomber dessus, sous sa capuche et son manteau, parfait dans son costume du boogey man de cauchemar. Mais le type insiste, et je reconnais aussitôt l’aura d’un addict au crack, de ceux que rien ne raisonne ni n’arrête. Je presse le pas sans relever le regard, et voici qu’il me fait sa promesse : « Allez 1 euro, ou je te fous mon coup de cutter au ventre. »

Et voici que je cours, pris par la panique, poursuivi par l’homme, jusqu’au carrefour de Marx Dormoy, plein de voitures et de gens. J’éprouve le paradoxe de thriller du héros qui cherche assistance en vain, au milieu de la foule toujours dense et mouvante. Mais il n’y a que des trottoirs pleins d’anonymes, tout occupés à leur boulot d’anonymes, et des bouibouis cradingues qui me font davantage l’effet d’une impasse que d’un refuge. Enfin je trouve l’asile d’un Monoprix, et la proximité d’un agent de sécurité, tout étonné de voir un si grand garçon si chamboulé.

« Putain de quartier de merde. »

Ce n’est pas envers l’inconnu qui me voulait du mal que la rage me monte, mais contre le quartier tout entier, le territoire où une telle chose est possible.

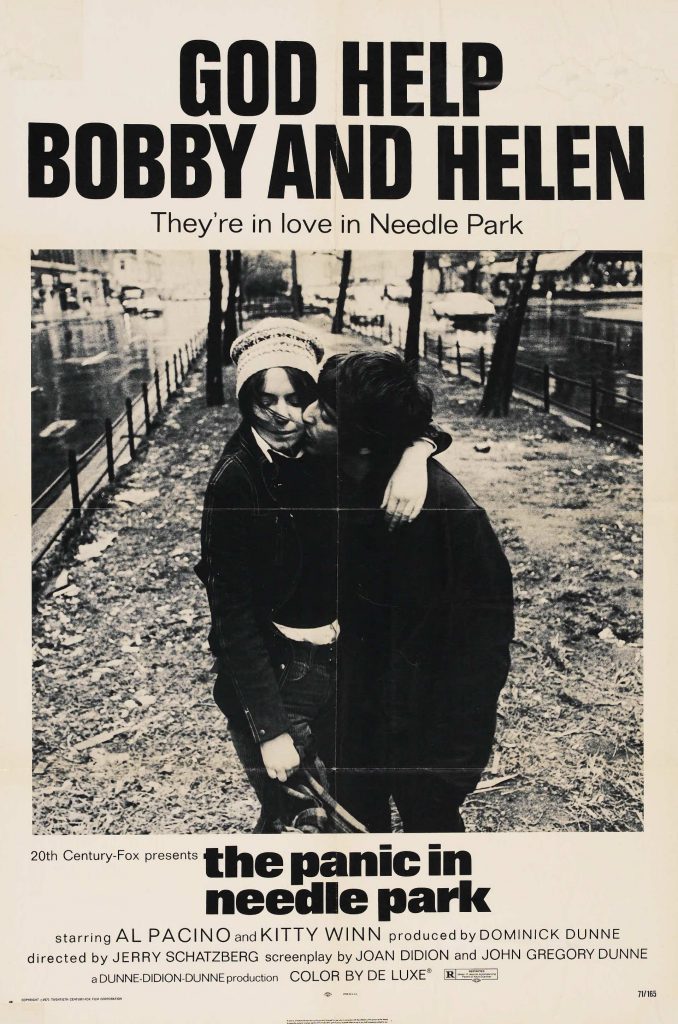

Du pavé de Château-Rouge au quai de Marcadet-Poissonniers, je suis de ceux qui tous les jours, croisent les regards de la Méduse. Il n’y a guère de spectacle humain plus douloureux que le reflet morbide qu’offre au passant le grand toxicomane. Un tel concentré d’angoisse qu’à la longue il faut, même aux progressistes les plus empathiques, bien des efforts de la raison pour ne pas céder aux pulsions du rejet. En sus de leur peine des Enfers, c’est là l’autre malédiction des grands drogués du XVIIIe arrondissement et d’ailleurs : ils nous sont à fuir comme une peste, porteur de la mauvaise nouvelle de notre sort – misère, vieillesse, maladie, accident, tous nos cavaliers de l’Apocalypse enchaînés dans une seule chair.

Du pavé de Château-Rouge au quai de Marcadet-Poissonniers, je suis de ceux qui tous les jours, croisent les regards de la Méduse. Il n’y a guère de spectacle humain plus douloureux que le reflet morbide qu’offre au passant le grand toxicomane. Un tel concentré d’angoisse qu’à la longue il faut, même aux progressistes les plus empathiques, bien des efforts de la raison pour ne pas céder aux pulsions du rejet. En sus de leur peine des Enfers, c’est là l’autre malédiction des grands drogués du XVIIIe arrondissement et d’ailleurs : ils nous sont à fuir comme une peste, porteur de la mauvaise nouvelle de notre sort – misère, vieillesse, maladie, accident, tous nos cavaliers de l’Apocalypse enchaînés dans une seule chair.

Me voilà maintenant au carrefour Rue Poulet-Rue Doudeauville, pas loin du marché Dejean. C’est un des embranchements où se concentre la vie par ici, toute une population bruyante et bigarrée, qui vend à la sauvette son manioc d’Afrique, son Chanel de Chine, sa misère du Pakistan…

Je m’approche de quatre policiers municipaux, mais eux-mêmes ressemblent à des spectres, c’est si frappant que j’ai presque peur à nouveau. Quatre faces de fatigue et de défaite, une nouvelle espèce de lumpen-prolétaire, œil jaune et cheveu gris, à croire qu’ils vont au charbon sur ce bitume de Barbès comme d’autres descendaient à la mine, mourir à petits feux contre les fatalités éternelles. Je veux leur demander ce que j’aurais dû faire, au moment de ma fuite sans issue, mais je sais déjà qu’ils n’auront rien de rationnel à répondre. Et en effet, ils me répètent d’aller porte plainte.

« Bonjour, j’ai été menacé par un grand tox noir au nord de Barbès : vous allez l’arrêter ? » Mauvaise blague. Et de toutes façons, pas le temps de faire du social : dix mètres en face, des éclats de voix retentissent soudain, plusieurs jeunes prostituées acculent un petit gars du sous-continent indien. Une embrouille de plus dans le sac de nœuds du coin, et nos quatre agents qui font ce qu’ils peuvent pour démêler les fils, Parques et Sisyphes à la fois qui roulent leur bobine, avec leurs années en trop sur les trottoirs d’ici. Mais un dernier agent se retourne un instant, pour la seule parole rationnelle hélas : « Ou alors, déménagez. Mais bon, ça… » Et il se retourne, avalé à nouveau par la ville qui vrombit de menaces.

Et une autre rage me remplit bientôt, qui résonne d’autres cris.

Les cris de ces habitants du XVIe, Messieurs Dames très bien sous tous rapports, permanente peroxydée, polo Lion’s Club, qui insultaient les représentants de la mairie et de la préfecture de Paris, avec des mots de honte et des rictus de haine. Parce qu’on voulait installer, en lisière du Bois de Boulogne, un centre d’accueil pour des humains en détresse, dans leur arrondissement si prestigieux qu’il ne compte presque aucune place d’hébergement d’urgence. Messieurs Dames en colère, qui fantasment que des migrants viennent salir leurs trottoirs et violer leurs fillettes.

Tout ce chaos est un ordre. L’ordre des puissants qui ne veulent pas partager. Ceux qui préfèrent enfermer les pauvres à se faire la guerre entre eux, plutôt qu’aux misérables, ne leur vienne l’idée – la bonne idée, la seule juste – de la déclarer enfin contre les puissants eux-mêmes. Ceux pour qui mon quartier doit rester le plus loin du leur, se déplacer même au plus loin, la gentrification aidant, au-delà du Mur du périphérique, hors champ toujours. Loin de leurs allées propres et vides comme un cimetière, loin des ghettos du gotha si bien analysés par les sociologues Pinçon-Charlot, loin des îles exotiques des paradis fiscaux où l’argent dort à l’abri du danger.

Au plus loin, les zombies qu’une après-midi d’automne, on peut rencontrer sur mon pont.

Thomas Gayrard

octobre 2017

(No-)go zone

0 commentaires