L’Apocalypse est faite de ces toutes petites choses, comme la mort d’un homme.

Je vis dans la hantise d’apprendre demain — par la radio pendant le petit-déjeuner ou par une alerte sur mon iPhone en faisant mes courses — le décès de João Gilberto. La nouvelle sera assez vite expédiée. « Le pape de la bossa nova est mort à l’âge de 87 ans. Il avait réalisé son premier album, Chega de Saudade, en 1958, voilà tout juste soixante ans. Depuis des années, le chanteur et guitariste vivait seul à Rio, dépressif et endetté. Ce génie de la musique était connu pour son humeur ombrageuse et son goût de la réclusion. Le Brésil est aujourd’hui en deuil. » Et ce sera à peu près tout. Le Monde et Libé lui consacreront une page, éventuellement un titre en Une, puis on passera à autre chose.

Je ne sais si Gilberto mourra demain ou après-demain, d’ailleurs ça ne sera pas la fin du monde, du moins pas tout de suite. D’ailleurs l’homme n’existe déjà plus beaucoup, hormis via les quelques photos que ses proches diffusent sporadiquement sur Instagram (on l’y voit en bien piètre état) et les articles de la presse brésilienne qui chroniquent sa descente aux enfers (mise sous tutelle par sa fille, imbroglios juridiques, déboires financiers, déménagement forcé). Mais je sais que les pleurs que l’on versera après sa mort n’auront pas la sincérité de ceux que l’on peut verser avant. Alors versons. Pleurons le début de la mort du monde.

Depuis le début, João Gilberto courait vers sa fin. Sa voix pressée, toujours en avance sur la musique, était celle d’un homme qui sait où il va : vers l’enfer en passant par le paradis. Sa voix douce, qui a enveloppé de soie les plus belles années du XXe siècle, était celle d’un homme qui a regardé le monde avec émerveillement puis avec crainte. Sa voix tendre traçait dans ses disques le sillage d’un voilier poussé par un vent de grâce — en particulier dans les albums arrangés par Claus Ogerman (Amoroso) et Clare Fisher ( João , 1991) — : c’était celle d’un homme seul au milieu des violons et de son exigence. Sur scène, il était plus seul et plus exigeant que jamais, si bien qu’il fallait veiller à ne pas troubler cette solitude, sans quoi le concert était rudement abrégé. Mais les bons jours, comme à l’Olympia en 2001, João pouvait être d’humeur blagueuse, au point de chanter deux fois Que reste-t-il de nos amours ?

Je vis dans la hantise d’apprendre la mort de João Gilberto parce que ce beau pays n’a pas besoin d’une nouvelle catastrophe, après l’arrivée de l’extrême-droite au pouvoir.

Le profond sillage de João Gilberto ne se refermera pas, du moins tant qu’il y aura de quoi écouter des disques, des fichiers numériques ou tout autre support à venir. Caetano Veloso a dit de lui : « Cet homme m’a donné une idée complète de ce que la musique doit être, de ce que l’art peut être, de ce que la beauté peut-être. » Les éloges funèbres ont commencé. Pourvu qu’on ait le temps d’en faire beaucoup, avant la fin du monde. Jusqu’à ce que l’on en ait marre de la nostalgie. Chega de saudade !

Ma tristesse, dis-lui que sans elle je ne suis plus rien, dis-lui ma prière,

Ma tristesse, dis-lui que sans elle je ne suis plus rien, dis-lui ma prière,

dis-lui qu’elle revienne, je n’en peux plus de souffrir, j’en ai assez qu’elle me manque.

La réalité c’est que sans elle il n’y a ni paix ni beauté, juste cette tristesse, cette mélancolie qui s’accroche.

Mais si elle revient, quelle merveille, quelle folie,

car il y a moins de poissons qui nagent dans la mer

que de baisers que je poserai sur sa bouche

Édouard Launet

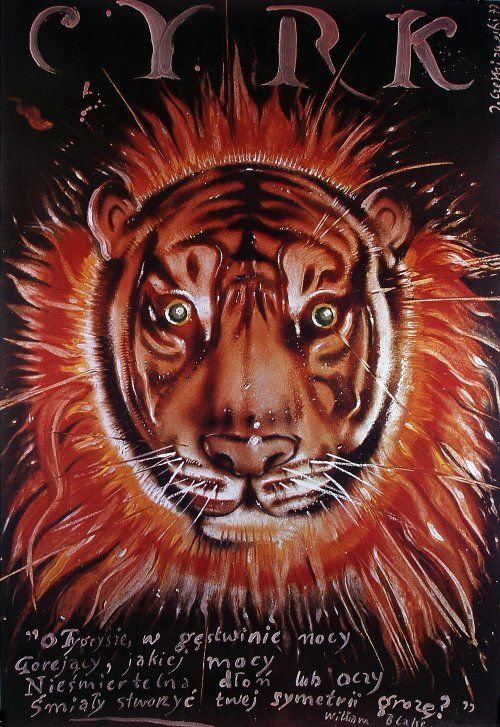

Signes précurseurs de la fin du monde

0 commentaires