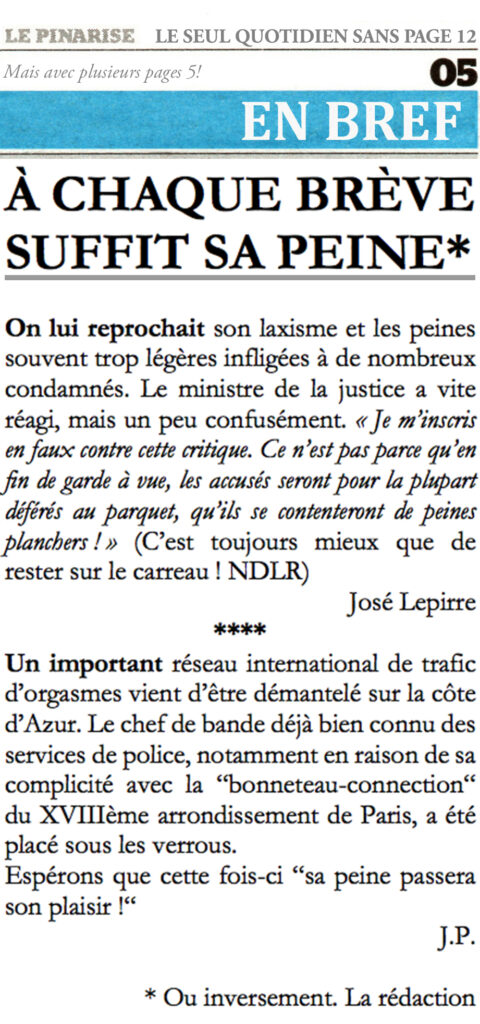

Idoméneo, Re di Creta. Direction musicale: Raphaël Pichon. Mise en scène: Satoshi Miyagi. Festival d’Aix-en-Provence 2022 © Jean-Louis Fernandez

Qui lirait mes impressions d’Aix-en-Opérance pourrait croire que je ne vais à l’opéra que pour y déguster des voix tout en rêvant in petto d’une révolution lyrique.

Mais j’aime aller à l’opéra. Car l’opéra, c’est une vie. Qui commence à heure dite, continue après la fin (les saluts), et dure au moins une à deux heures, beaucoup plus généralement.

L’opéra, c’est une vie, mais beaucoup plus vivante que notre banale vie, une vie en relief et en je ne sais combien de dimensions: sonore, visuelle, vocale, pneumatique –ça respire–, olfactive – votre voisin s’est parfumé–, tactile – la peau du chanteur dans sa voix, le mur de ce décor que vous sentez sous vos doigts, et la hanche du hautbois que vous imaginez entre vos lèvres.

L’opéra, c’est une vie à je ne sais combien de temps: le temps de la musique imbriqué dans le temps de l’intrigue et dans le temps que je passe assise dans une salle, le cœur battant d’une pulsation qui n’est jamais tout-à-fait la même que la battue du chef.

Et l’opéra, comme une vie, excède toujours, dépasse le récit qu’on tente d’en faire. On ne vient jamais à bout de son autopérabiographie (autopérabaubiographie en l’espèce): on a envie de digresser, d’en rajouter encore un peu, ou de revenir sur ses pas, et de dire attendez, j’ai oublié de vous dire, car il faut aussi savoir que. On veut tout dire d’un seul coup, on veut prendre dans ses petits bras toutes les impressions musicales, vocales, picturales, filmiques vidéastiques, dramatiques, historiques, physiques, charnelles, intellos, et aussi le temps qu’il faisait, la fatigue ou la chaleur ou le frémissement de la salle, la goutte de sueur sur le front, dans le chœur la troisième à gauche dont on était amoureuse, le ténor à plat ventre et le regard vers le chef de la prima donna. On veut faire à soi tout seule tous les pupitres du chœur, tous les instruments de l’orchestre, ou tout un plateau vocal, avoir dix, cent, mille bouches, comme l’aède qui, quand il doit faire dans l’Iliade le catalogue de la flotte des Grecs, sait qu’il n’y parviendra pas, le dit, essaie quand même, trop tentant.

L’opéra, c’est une vie, et parce que, dans la vie, on dort, je dors souvent à l’opéra, généralement à l’acte I, juste après l’ouverture, enfant bercée, confiante enfin, dans les bras de la voix. Je rate le début de l’histoire, j’y gagne le plus doux des sommeils et ce que je n’ai pas vu, je l’invente quand je me réveille. Il faudra que je livre un jour ma version hypnotique de l’acte I de Tristan et Yseult. Quand je ne dors pas, je rêve ou bien je réfléchis – j’aime bien les idées lyriques que je happe à l’opéra.

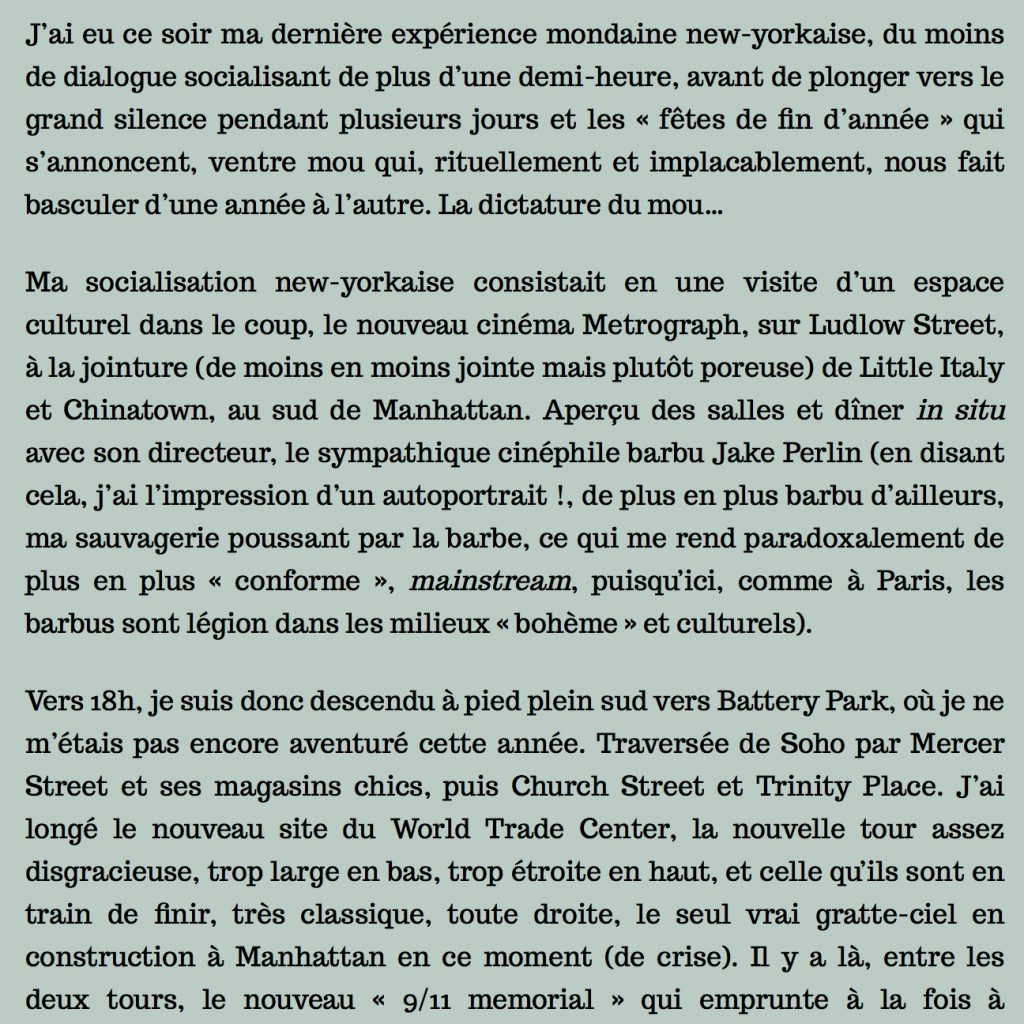

Une idée, cette année, attrapée durant Norma en version de concert, et façonnée à la va-vite pendant Idoménée, roi de Crète, opéra mis en scène par Satoshi Miyagi. Dans les versions de concert, dépourvues de mise en scène, les chanteurs se tenant en ligne sur l’avant-scène devant le chef et l’orchestre, les interprètes ont curieusement à cœur d’appeler le théâtre et de jouer comme ils peuvent le rôle qu’on leur demande seulement de chanter. Tel ou telle apporte avec lui son accessoire – couteau, lettre ou épée et, dans Norma, ce soir-là, certain.e.s chanteurs et chanteuses plus ou moins déguisé.e.s en Gaulois et Gauloises co-habitent avec leurs collègues qui ont préféré la robe longue de récital ou le frac noir de concert.

Norma de Vicenzo Bellini. Direction musicale: Riccardo Minasi © Vincent Beaume – Festival d’Aix-en-Provence 2022

Il y aurait beaucoup à dire de la rencontre entre la guêtre gauloise et la redingote XIXe siècle, bal masqué dont certains convives n’ont pas joué, pudeur ou honte, le jeu du déguisement, mise en scène audacieuse entre Brecht pour la distance et Aby Warburg pour le collage des temps et des images. Est-ce pour cela, pour retrouver cette audace incongrue et sans doute involontaire de la version concert que les metteurs en scène souffrent d’une petite tendance à laisser les chanteurs sur l’avant-scène, immobiles, hiératiques, sans autre jeu que les gestes associés à leur rôle par la tradition? Ainsi, la version de concert appelle la mise en scène qui à son tour semble avoir la nostalgie de la version de concert.

Idoméneo, Re di Creta. Direction musicale: Raphaël Pichon. Mise en scène: Satoshi Miyagi. Festival d’Aix-en-Provence 2022 © Jean-Louis Fernandez

C’est assez frappant dans Idoménée, roi de Crète, quand Satoshi Miyagi place les artistes sur des podiums élevés, sorte de cothurnes géantes dont la mobilité (et l’instabilité?) contraint à une prudente économie de gestes et de mouvements. Seule Electre, éperdue en mille gesticulations à hauteur de plateau échappe à la statuefaction et elle ressemble alors à la chanteuse zélée d’une « version de concert » qui tenterait malgré tout de jouer. Je me mets à rêver d’une mise en scène qui assumerait jusqu’au bout la tentation du concert, d’une Mrs Butterfly: récital ou d’une Tosca-version-de-concert qui seraient le summum du théâtre.

Puis l’idée passe comme l’air s’achève, il était beau, s’envole dans l’air chaud des voix ou d’Aix et comme un enfant à Noël, je ne dors plus, ne peux plus dormir parce qu’on vient de changer le décor, et que les gris brillants de Junpei Kiz se greffent sur ma cornée avec d’autres images et d’autres décors d’Aix. Ça va finir – un opéra, c’est une mort – mais pas tout de suite. Immobile sur mon siège, j’avance. L’opéravie continue.

♦

L’édition 2022 du festival d’Aix-en-Provence s’est déroulée du 4 au 23 juillet.

1. No(rma) means No 2. Graves et romanée-conti 3. Chassez le naturel, il s’en va en courant 4. Débats lyriques (où le naturel revient au galop) 5. Clichés et contre-clichés (lieu commun)6. Un opéra, c’est une vie

0 commentaires