Un papier affiché à l’entrée prévient charitablement les spectateurs : vu la durée du spectacle – près de cinq heures sans entracte –, il est possible de sortir et de rentrer dans la salle tout au long de la représentation. Comme en outre les lumières restent allumées, on n’est pas obligé de se frayer un chemin dans le noir. On précisera encore que, compte tenu du rythme de l’action et de la lenteur du phrasé des acteurs, un aller-retour aux toilettes (« Une affaire pressante m’oblige de partir d’ici […] »), n’aura pas de conséquence fâcheuse : aucun danger de rater une scène, avec un peu de chance on peut même revenir avant la fin de la réplique, voire de la phrase : « […] vous aurez de mes nouvelles avant qu’il soit demain au soir ». C’est dire si ce Dom Juan prend son temps pour aller en enfer, comme si la metteuse en scène Marie-José Malis avait fait programme du vers fameux de Polyeucte : « Et le désir s’accroît quand l’effet se recule. »

Drôle d’idée quand même que de ralentir à ce point les choses, comme si des vérités nouvelles devaient en surgir. Marie-José Malis en est coutumière. La dilatation du temps fonctionnait bien dans Le Prince de Hombourg, qu’elle a monté en 2009 : la dimension somnambulique de la pièce et de son personnage principal, interprété par Victor Ponomarev, s’y prêtaient. Pari réussi encore avec On ne sait comment de Pirandello, en 2011, traitée à la façon d’un cauchemar philosophique –l’exigence de vérité comme source de catastrophe – dont on entendait toutes les nuances, la metteuse en scène assumant jusqu’au bout un parti pris de « sincérité », tant dans le traitement des personnages que dans le refus de ruser avec les spectateurs, témoins d’un théâtre sans artifices.

Mais la naïveté radicale ne fonctionne pas à tous les coups. Hypérion de Hölderlin, créé au festival d’Avignon 2014, tenait de la forteresse vide : on n’y entendait rien, comme si toutes les voies d’accès avaient été murées. Dom Juan résiste mieux au traitement : la durée n’est pas forcément synonyme d’ennui, la dimension comique du couple Dom Juan-Sganarelle est là, etc. Reste quand même un souci. Ou un hiatus. Marie-José Malis le rappelle opportunément dans le programme : Dom Juan est une « pièce moderne, heurtée, fiévreuse et méchante et burlesque, qui fut écrite en 15 jours ! ». Toutes choses que l’on ne retrouve guère dans sa mise en scène, où fièvre, méchanceté, gaité, spontanéité et modernité semblent corsetées, figées dans une forme de maniérisme.

La façon dont elle envisage le personnage ne va par ailleurs pas de soi. Ni violeur ni cynique, il serait plutôt un champion de « l’immanence […] un homme de la rencontre entièrement à la disposition de l’autre […] un type qui rend hommage à la dignité ou à la singularité de chacun ». Admettons… encore faut-il, quelle que soit la nature du désir que l’on prête à dom Juan, que son pouvoir de séduction opère. « Il y a d’abord tout un travail premier où il faut casser la convention », dit la metteuse en scène, en évoquant la façon dont elle a dirigé ses acteurs. Juan Antonio Crespillo, qui interprète le rôle, est en effet un séducteur en rupture, témoin de lui même autant qu’acteur, plus don Quichotte mélancolique que libertin flamboyant. Une figure de solitaire – c’est loin d’être absurde –, mais pour le coup pas du tout « l’homme de la rencontre » évoqué par la metteuse en scène.

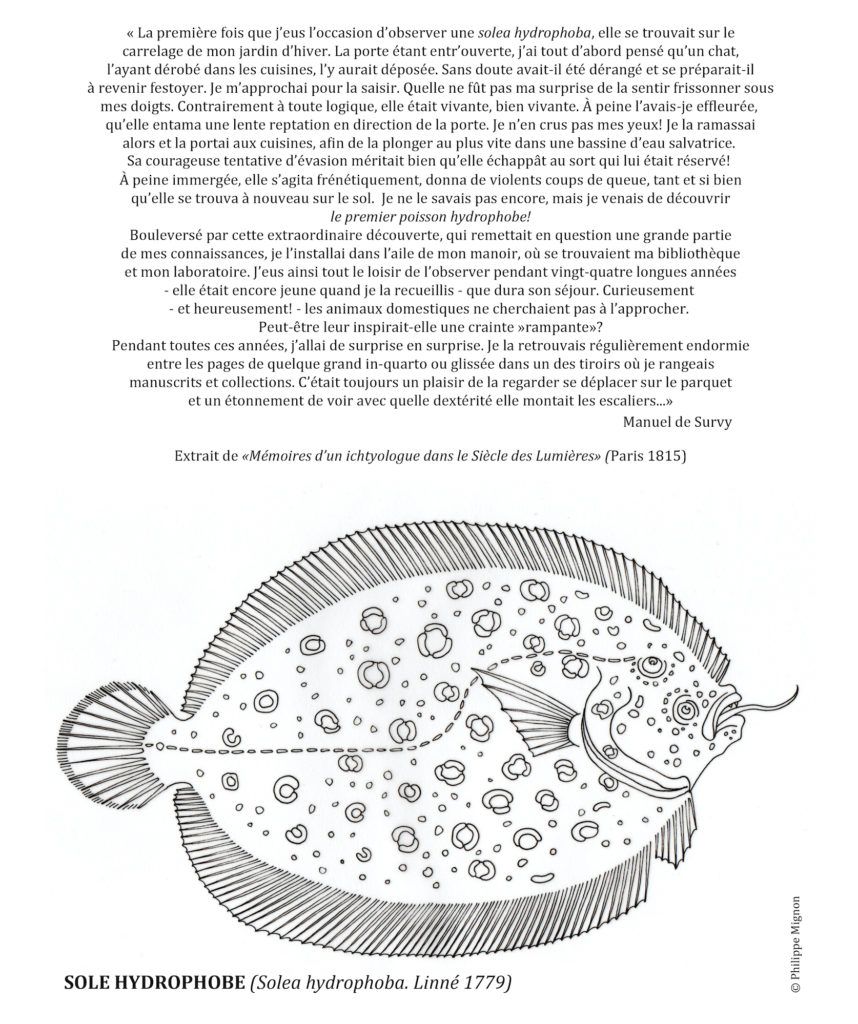

Dom Juan de Molière, mise en scène de Marie-José Malis. Photo © Willy Vainqueur

L’immanence et la séduction, on les trouve ailleurs, dans une scène où non seulement la convention n’a pas été cassée, mais où elle est prise au pied de la lettre. Ce n’est pas la plus facile à jouer de la pièce, les deux personnages – Pierrot et Charlotte – s’exprimant dans un patois paysan pas simple à endosser pour des comédiens d’aujourd’hui. Victor Ponomarev et Sandrine Rommel jouent ça franco, avec l’accent et sans peur du ridicule, et c’est une des seules fois du spectacle où désir, amour et gaité sont au rendez-vous. Le vrai séducteur, c’est Pierrot: les grands textes recèlent décidément d’inépuisables trésors d’interprétation.

0 commentaires