C’était juste la veille du confinement, j’étais le premier client dans ma librairie préférée à acheter L’Âge de la première passe, le dernier livre d’Arno Bertina qui venait de paraître. Pas une date facile pour la vie d’un livre.

Pas des vies faciles pour ces jeunes femmes qu’il rencontre à Pointe Noire ou Brazzaville, invité par une petite ONG — l’ASI — pour animer un atelier d’écriture. L’ASI cherche à venir en aide à ces jeunes femmes, souvent abandonnées, sans famille, contraintes de faire la vie, de se prostituer, pour survivre. Arno Bertina leur propose d’écrire leur histoire et c’est leurs récits qu’il livre dans L’âge de la première passe.

Pas des vies faciles pour ces jeunes femmes qu’il rencontre à Pointe Noire ou Brazzaville, invité par une petite ONG — l’ASI — pour animer un atelier d’écriture. L’ASI cherche à venir en aide à ces jeunes femmes, souvent abandonnées, sans famille, contraintes de faire la vie, de se prostituer, pour survivre. Arno Bertina leur propose d’écrire leur histoire et c’est leurs récits qu’il livre dans L’âge de la première passe.

Les participantes témoignent de leur vie, de la solution que faire la vie apporte à leurs misères, solution si elles peuvent supporter les violences les plus odieuses que les clients leur infligent. Arno Bertina s’interroge sur sa place auprès d’elles, sur sa légitimité complexée par le passé colonialiste que sa couleur de peau ne peut effacer. Au premier chapitre de L’Âge de la première passe, Arno Bertina se souvient de son malaise, lors d’un premier séjour à Pointe Noire, devant les avances d’une jeune prostituée ne comprenant pas qu’il ait choisi un bar à putes pour tenter d’écrire. L’occasion pour l’écrivain, en toute franchise et sans biaiser la morale convenable de se confier sur la prostitution.

Dans ce récit, Arno Bertina évoque les photographies qu’il prend pendant ces séjours au Congo. Au cours de la lecture de L’Âge de la première passe je suis intrigué par la pertinence de sa réflexion sur la photographie, sur la culture qu’il dévoile discrètement. Au point que je lui envoie un message pour lui confier mon désir de voir ces photos. Il me répond, m’envoie la vue non recadrée de la photographie qui fait la couverture de L’Âge de la première passe, m’annonce le livre qu’il doit publier dès la fin du confinement et m’en promet un exemplaire.

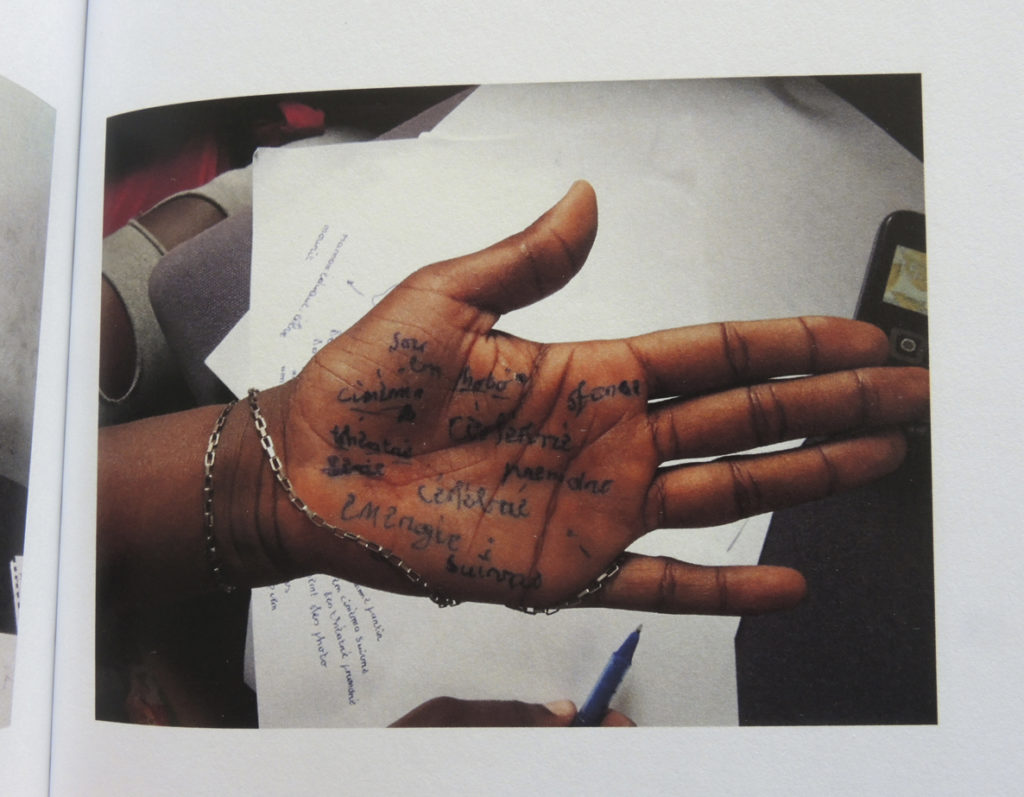

Ce petit livre de photographies se nommera Faire la vie, aux éditions Sometimes. Un livre de photographies dont la couverture reproduit les notes de l’écrivain, comme « Marie pourrait s’agacer que je ne comprenne pas… ».

Dans ce livre Arno Bertina nous fait le récit de ses séjours au Congo, nous confie ses hésitations, se libère de son angoisse à photographier ces jeunes femmes sans qu’elles ne nous montrent que la violence, marque profonde sur leur vie. Un choix de portraits, quelques groupes, de jeunes enfants et aussi quelques vues de petits commerces aux noms qui ne peuvent que nous surprendre si nous ne connaissons pas l’Afrique.

À la page 77 de L’Âge de la première passe, Arno précède Vivienne et Suzy dans le Faro-Faro, il pense au Farolito de Sous le volcan, « aux prostituées minables qui accompagnent le consul dans les abysses », voudrait garder une trace de ce moment. Il doit réussir une photo, qu’il sait ne pouvoir prendre qu’à la sauvette, au risque de passer un sale quart d’heure. Les infirmières qui l’accompagnent, le videur des lieux ne comprendraient pas.  Et quand il publie Faire la vie, regarde la photo, il ne retrouve rien de ce qui lui a donné l’envie – ou le besoin – de laisser une trace de ce moment. Dans le livre, c’est la seule photo d’un lieu de prostitution, suivie de celle d’un mur de graffitis, les numéros de téléphone des filles et un portrait sous une feuille de plastique froissée, du président de la République…

Et quand il publie Faire la vie, regarde la photo, il ne retrouve rien de ce qui lui a donné l’envie – ou le besoin – de laisser une trace de ce moment. Dans le livre, c’est la seule photo d’un lieu de prostitution, suivie de celle d’un mur de graffitis, les numéros de téléphone des filles et un portrait sous une feuille de plastique froissée, du président de la République…

Sur les deux milliers de photos qu’il dit avoir prises, Arno Bertina sait que ces deux là l’ont été sans mettre en péril sa sécurité ni remettre en question son rapport avec l’ASI, non plus que la situation de cette ONG vis à vis des personnes présentes sur les lieux, qu’elles soient filles ou proxénètes, « love » – compagnons et souvent père des enfants. Arno écrit que l’ont précédé d’autres photographes, professionnels, comme Brassaï, H. Cartier Bresson, Jane Evelyne Atwood, Antoine d’Agata,… capables de prendre ce type de photographies. Il se berce de l’illusion qu’un pro se serait faufilé plus malignement…

« Un écrivain pour quoi faire ? » Dans Faire la vie, ce petit livre qui naît « un certain jour de décembre deux mille dix sept », Arno Bertina tente de mettre au clair le lien de son travail avec les « bénéficiaires » de l’ASI et les photographies. Ce jour où Arno se dit qu’il ne reverra sans doute plus celles qu’il décide de nous donner à voir.

Faire la vie se présente un peu comme une deuxième chance que se donne Arno Bertina pour nous confier que la photographie « fut, avant l’écriture [sa] première grande passion ».

« L’écriture n’est pas ce geste aussi rapide, n’est pas cet écran qui protège et sublime dans le même temps. Elle a peu à voir avec l’instant décisif. Elle est liée au récit, dans le cas de la prose, et permet donc de rassembler des évènements que la photographie ne pourra montrer que détachés, séquencés. Mais toutes les formes de narration placent la prose sous le coup d’une double menace : la lourdeur explicative et la question de la temporalité. »

« Il faut laisser les corps à la peinture, à la photo. » Par ces deux affirmations, l’écrivain s’engage dans une justification de ses photographies et ne se dégage pas de son souci d’être le Blanc, le mundélé qui espère se libérer en nous les donnant à voir.

Quelques photos prises dans les villes, la Boucherie de la grande mosquée, la Boutique fashion police et une énigmatique BANDE de GAZA Après nous c’est encore nous révèlent à la fois son désir de comprendre ce Congo et « de dresser un écran, une façon de [se] protéger de l’émotion tout en la rendant plus forte, comme si, dans la photo, s’affrontaient deux traits de [sa] personnalité ».

Au détour de son texte, Arno Bertina lâche que c’est au numérique qu’il doit son retour à la photographie et qu’il renoue avec d’anciennes habitudes, reprendre toujours les mêmes photos d’année en année, de sa fille, des Alpes italiennes…

Il me semble intéressant de s’interroger sur la facilité qu’offre le numérique à multiplier les déclics sans compter, sans avoir à l’esprit le coût des films et du traitement, ce que l’ordinateur autorise sans que le temps qu’il dévore ne soit jamais comptabilisé, monétisé. Arno Bertina dit « dégainer très vite [son] téléphone ou [son] appareil photo ». Il « héberge aussi un enfant effrayé qui continue de pleurer et d’avoir peur. C’est donc aussi lui, je crois, qui prend toutes ces photos – pour se rassurer, pour se raconter qu’il a prise sur ce qui se passe et sur le monde« .

Bertina est conscient que le temps passé avec les « bénéficiaires » de l’ASI a joué pour lui, a permis qu’une confiance s’installe. « Une fois la photo prise, elle s’emparaient de l’appareil avec autorité, pour se voir, et je devais alors attendre qu’il fasse le tour de la cour. Idem lorsque je leur ai offert des tirages des photos qu’elles aimaient : la même curiosité brûlante« .

Présent à Pointe Noire ou à Brazzaville lors de séjours de deux semaines à un mois, Arno Bertina était là pour aider — comme il peut — ces jeunes femmes à sortir de la prostitution et la photographie lui « offre ce qu’aucun autre médium ne rend possible« . Par le langage, déjà, ne plus avoir honte d’en parler. Ces portraits, sans prétention, par leur simplicité nous montrent la vie. C’est à nous d’y voir leurs sentiments et nous sommes heureux de partager avec Arno Bertina la satisfaction de n’avoir pas eu à parcourir les lieux probablement sordides où s’exercent les violences dont la petite ONG tente de les extraire.

Faire la vie est bien le livre qu’Arno Bertina m’avait annoncé, un livre de ses photographies qui raconte une histoire, l’histoire de celles qui tentent de refaire leur vie, pour lesquelles l’écriture n’aura été qu’un passage. Des photographies dans leur toute simplicité, sans les effets et artifices que nombres d’auteurs croient utiles à une reconnaissance artistique.

Gilles Walusinski

Photographie

Arno Bertina, Faire la vie, éditions Sometimes, 2020, 112 pages, 17,5€

L’Âge de la première passe, Gallimard, coll. Verticales, mars 2020, 172 pages livre imprimé 20€, format numérique 14,99€

0 commentaires