On peut le nommer “Paulin”, à présent. Comme un des rares grands designers français de la seconde moitié du XXe siècle qui a laissé une “œuvre”. Il pourrait être la définition accomplie, quoique buissonnière, de ce métier si mal compris en France. Il en serait l’âme poétique et rigoriste, sans l’avoir voulu. Il a travaillé à la fois en Géo-trouve tout, inventant chez lui un siège avec deux manches à balais et du papier kraft, et en créateur représentant le pouvoir pour les Pompidou à l’Élysée. Il a œuvré pour des éditeurs pionniers et minoritaires, surtout Artifort aux Pays-Bas. Il a aussi dessiné de simples objets industriels électroménagers pour l’agence ADSA. Un design complet. Qui a eu tant de mal à trouver sa place en France. Le Centre Pompidou lui consacre (enfin !), une monographie assez complète, simple et chronologique, conçue par la commissaire Cloé Pitiot. Elle bénéficie d’un don récent d’archives, dont des dessins éclairants, de la part de la famille Paulin.

Né en 1927 dans une famille franco-allemande de l’Aisne qui l’a corseté, Pierre Paulin disparaît en 2009 dans le Sud cévenol où il s’était retiré en 1993 avec sa seconde épouse, Maïa. Il se définissait comme un “dessinateur industriel”. Humblement. Lui qui a dessiné le Champignon (1960), la Langue (1967), le Ruban (1966), le Boudin (1969), la Déclive (1968), le Dos-à-Dos (1967), la Borne ou assise collective du Louvre (1969-1970), le Tapis-Siège (1980). Tous ces sièges, individuels ou collectifs, sont sensuels, colorés et organiques. Ils sont entrés dans l’histoire du design et du mode de vie des années 60 et 70. Inspirants, copiés, collectionnés, réédités, ils vivent parfaitement dans les univers contemporains, sans être rétro-futuristes. Mais c’est surtout en proposant un paysage domestique complet et continu, qui aurait pris la tangente vers la nature, l’onirisme, que ce tourmenté sensible a créé son monde.

Lovons-nous d’abord dans un Champignon (son préféré, une réinvention du Crapaud), car on a le droit de s’asseoir sur quelques icônes à Beaubourg. Pour regarder des films, dont un portrait-entretien de Danielle Schirman. Il est émouvant de revoir (ou de découvrir) cet encore très bel homme, en 2007, redessiner son histoire. Il n’était pas théoricien. C’est en technicien-inventeur, précis, intuitif, à la fois courroucé et tendre, qu’il décrit son travail. Si pour le qualifier on manie souvent l’oxymore, c’est qu’il a su faire rimer besogne acharnée avec sa boîte de Pandore poétique, qui lui échappait.

En 1947, élève au Centre d’art et de techniques, à l’École de perfectionnement d’art décoratif de Paris (future école Camondo en 1967), ce garçon solitaire se sent inadapté mais se forme à tous les styles. Dans les années 50, en moderne boy scout et humaniste de la reconstruction, il crée de magnifiques meubles en bois et métal, épurés, multifonctionnels et édités par Meubles TV et Thonet France. Il connaît alors un petit succès. Admirateur de son oncle Georges styliste d’automobiles, voyageur dans le Nord de l’Europe, dévoreur de magazines internationaux de décoration, il s’imprègne des créateurs scandinaves comme Alvar Aalto, des Américains, particulièrement Charles et Ray Eames et George Nelson.

Puis il prend son envol singulier au début des années soixante, en gainant les coques des sièges de jersey. Ces fauteuils, d’une seule masse, n’ont plus de pieds, ni de bras, deviennent des sculptures-empreintes pour les fessiers humains. Qui se posent comme des fleurs sur un tapis, des rochers colorés joliment érodés sur le sol. La “Langue” est un signe fort de son alphabet, en mouvement, comme un pétale qui pourrait s’envoler. Ou une automobile à la ligne streamline. Cette “Langue” nargue tous les styles du passé ou le néo-rustique étriqués. Elle appelle les corps à se décontracter au ras du sol. Toutes ces pièces, c’est Artifort, éditeur éclairé de meubles néerlandais, qui en prend le risque. En aucun cas Paulin ne se revendique du mouvement Pop, mais il était proche de son ami danois Werner Panton et de sa chaise en plastique éponyme si connue. Paulin donne un rebond à la modernité, plus tournée vers l’hédonisme où la forme, sans nier le confort, transcende la fonction. Il capte l’air du temps pré et post 68. Il emboutit la pesante tradition Art Déco française, même s’il y reviendra dans les années 80, dans une pirouette assez malicieuse, avec des pièces artisanales, précieuses et classiques, dont le fauteuil Curule (1982).

Mais ce serait passer à côté de Paulin si on le réduisait à un aligneur d’assises, si charnelles dans leurs peaux de jersey moulantes, comme les femmes en maillots de bain de ces années-là. “Y a-t-il quelqu’un qui parvint mieux que lui à développer à partir du siège non seulement des assises individuelles et collectives, mais également de véritables environnements ?” écrit la commissaire Cloé Pitiot (1). Car s’il y a un héritage Paulin, une “œuvre”, c’est qu’il a su jouer dans l’espace, en scénographe autodidacte, en architecte d’intérieur libre. Sans rompre avec l’ergonomie, avec des systèmes D et des trucs qui lui était propres, au millimètres près.

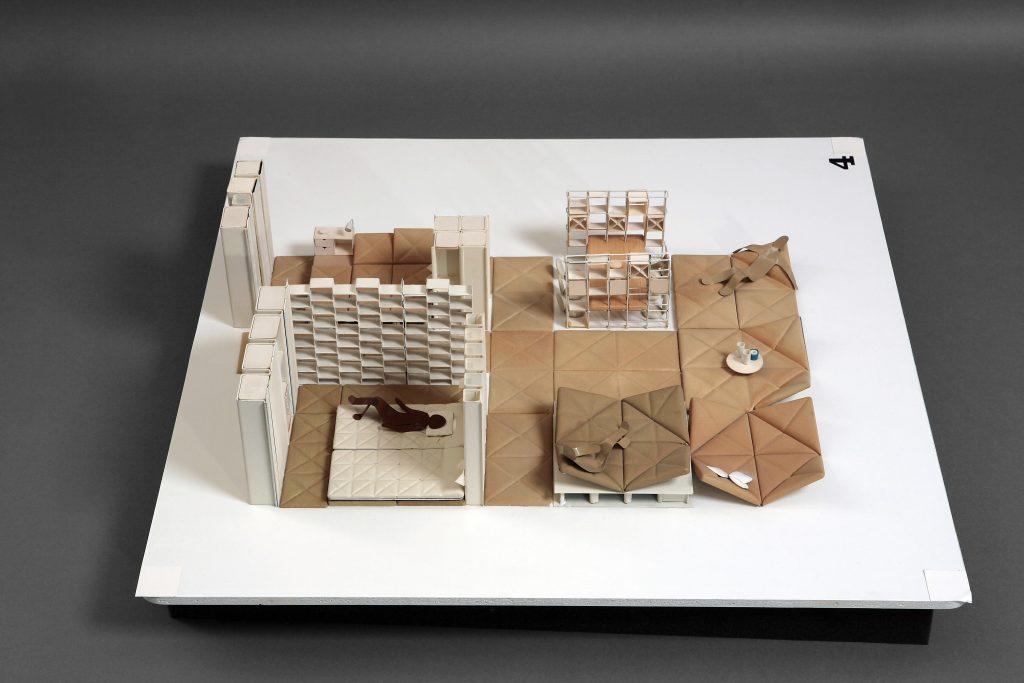

Lui qui aurait aimé être sculpteur, ou dessiner des automobiles, ou architecte, a su dépasser le périmètre d’un fauteuil ou d’une table pour embrasser les volumes d’une pièce, diffuser la lumière au bout de fils, et recréer des sous-ensembles cocons. Grâce à sa vision innée en 3D, “un peu comme un dessin animé” (sans ordinateur), porté par son instinct de jouisseur brimé, il resculpte l’espace. D’autres voyages au Japon, en Inde l’ont encore stimulé. De stands de salons à l’Élysée des Pompidou, de ses appartements personnels à la maison de la Radio, il joue de tapis aux allures volantes ou qui grimpent aux murs, de tentes, de tatamis, d’igloos, de tentures, de filets et de rideaux. Ses intérieurs connectent tous les éléments, sont déjà nomades, modulables. Une maquette d’aménagement intérieur, proposée à l’éditeur américain Herman Miller, le démontre avec brio en 1970-72. C’était un appartement sans murs, délimités par des étagères, qui pouvait se transformer, et meublé de tous les pièces iconiques du designer. Un petit bijou, un système ouvert, d’avant-garde, qui n’a jamais été réalisé. Qui sera adopté plus tard par d’autres dans les lofts. C’était pour lui la “synthèse” la plus aboutie de sa démarche.

S’expriment aussi dans le paysage imaginé par Paulin une société de jouissance consumériste, les débuts de la publicité, que pourtant ce romantique raide n’exalte pas. Lui propose plutôt un “ailleurs”, une nature déjà artificielle. “Pierre Paulin dessinait des formes abstraites d’une grande séduction, explique le designer italien Andrea Branzi, dont tous les composants fusionnaient dans une sorte de plancton en suspens.” (2) Pour Frédéric Migayrou, conservateur des collections architecturales et design du Centre Pompidou, “en entremêlant le domaine du designer et celui de l’architecte d“’intérieur, Paulin est devenu un ergonome capable de créer un milieu… Un organicisme.”

La reconnaissance tardive de Paulin n’était pas donnée. Comme celles de ses deux brillants contemporains qui ont aussi construit leurs mondes – Olivier Mourgue (né en 1939) retiré en artiste en Bretagne et Roger Tallon (1929-2011), trop réduit à “Monsieur TGV” (3) . Longtemps Pierre Paulin s’est vécu comme “un survivant, un cosmopolite européen inadapté à la société française… Les Français n’ont pas de goût pour la modernité”, se désolait-il en 2001 (4). L’exposition du Centre Pompidou, après de nombreuses autres présentations dans les années 2000 (5), est-elle un bon rattrapage ?

Certes, elle permet de plonger dans le cheminement chercheur de cet homme “intranquille”, aussi tortueux que ses sièges boudins ou serpents, comme la banquette Amphis (1969). Elle fait comprendre que l’économie du design a longtemps été un pointillé rare en France, si frileuse. Mais la scénographie, façon très beau show-room, n’est guère aventureuse. Même si Petra Blaisse, la papesse britannique des rideaux, a été invitée pour organiser l’ensemble avec des voilages ou tissus sinueux. La Tente réalisée pour le stand Artifort, la Déclive ou le Tapis-siège, symboles de la vie collective, s’ennuient, isolées, aplaties comme des pièces de collection. Manque au moins la reconstitution d’une installation plus vivante, élastique, sensuelle dont Paulin avait le secret. Cela n’empêche pas qu’il soit devenu un passeur. Pour les frères Bouroullec, au hasard, qui ont eux aussi le petit génie de se projeter dans l’espace.

Anne-Marie Fèvre

(1) Pierre Paulin, exposition au Centre Pompidou, jusqu’au 22 août. Catalogue, sous la direction de Cloé Pitiot, éditions Centre Pompidou, 34,90 euros.

(2) Pierre Paulin designer, sous la direction de Catherine Geel, 2008, Archibooks Grand-Hornu, 46 euros.

(3) Une exposition lui sera consacrée – Roger Tallon, le design en mouvement – aux Arts Décoratifs de Paris, du 8 septembre 2016 au 8 janvier 2017.

(4) Elisabeth Védrenne, Anne-Marie Fèvre, Pierre Paulin, Dis voir, 2001.

(5) dont les expositions à la Villa Noailles de Hyères (2007), la galerie Alaïa (2007), la Galerie des Gobelins à Paris (2008), au Grand-Hornu en Belgique (2008), à la galerie Perrotin (2015), à la foire Design Miami (2015). Actuellement à la galerie Pascal Cuisinier.

Pierre Paulin, exposition au Centre Pompidou, jusqu’au 22 août.

Pierre Paulin, Élysée Palace, galerie Philippe Jousse, 18, rue de Seine, 75006. Jusqu’au 11 juin.

Pierre Paulin, 1952-1959, galerie Pascal Cuisinier, 13, rue de Seine, 75006. Jusqu’au 28 mai.

[print_link]

0 commentaires