Lica Cecato est une musicienne et plasticienne brésilienne. Elle vit entre Rio, Venise et Tokyo. Partout, depuis un an, elle a vu le monde entrer dans cette étrange nuit. Elle raconte en texte et en images.

Moments brefs et légers. Tables et chaises empilées, homme au loin avec un chapeau, vêtements suspendus à des cordes à linge. À qui appartiennent-ils ? À une ménagère hagarde, un homme grisonnant, un enfant déprimé, un adolescent rêvant d’aventures ? Ils vivent cloîtrés dans ces maisons, n’en sortent qu’en cas de nécessité. Je suis soudain avec eux sur cette corde à linge, et je me sens moins seule.

Je m’amuse à marcher parfois dans l’ombre, parfois dans la lumière. Certaines rues sont si étroites que cela devient impossible… J’abandonne et vois ces ruelles comme des tunnels. Beaucoup d’entre elles se terminent en cul-de-sac, droit sur un canal. La ville a été construite pour ceux qui possèdent un bateau. On y marche sur l’eau, un genre de miracle.

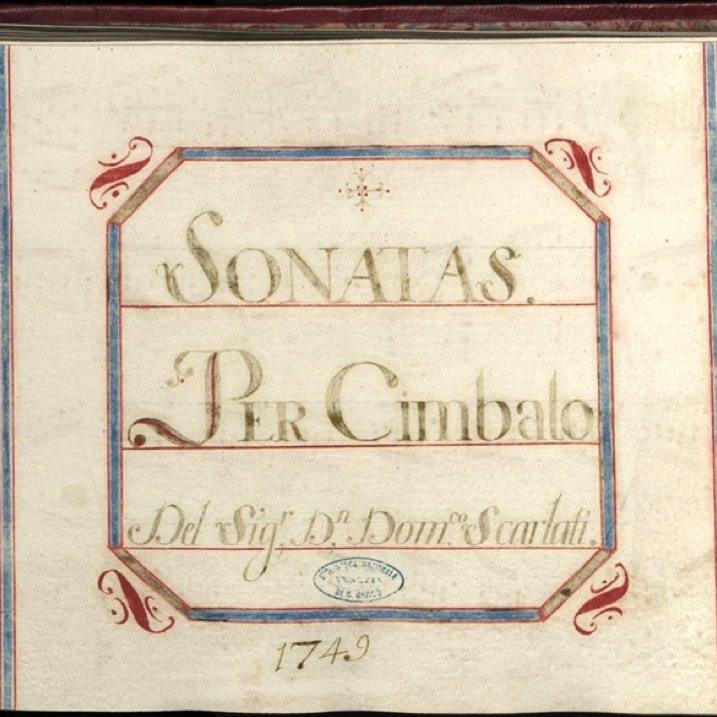

Je me promène chaque jour dans les rues vides de Venise, une ville que je fréquente et aime depuis quatre décennies. J’y ai fait une série de photos sur papier Fabriano pour l’exposition Réflexions et Reflets à Rio de Janeiro, au Martha Pagy Escritório de Arte. Elle a ouvert le 10 mars 2020… une semaine avant le premier confinement. Ces images ne montraient que des reflets sur les eaux de Venise, avec leurs mystères et leurs effets, aucune personnage n’y figurait. J’y vois a posteriori comme une sorte de pressentiment. Il n’y avait plus que la beauté fascinante de la ville, vidée de sa population. Un reflet dans l’eau n’a pas la chaleur du corps humain, c’est une sculpture mobile qui évolue toujours, disparaît et renaît à chaque seconde, évanescence qui est un cadeau formidable pour ceux qui vivent ici.

J’ai vécu la pandémie dans trois pays bien différents, le Japon, l’Italie et le Brésil. Mais Venise a réagi singulièrement à la situation. Elle est devenue un roman sans personnages, un tableau déserté par la vie, une œuvre partie dans la mauvaise direction. Il n’y a pas de clé pour sortir de ce piège, pas de mots. Seulement les images peut-être …

Bouger la chaise, tourner la table, s’asseoir sur le canapé, ranger les placards, regarder par la fenêtre, et de la fenêtre voir d’autres fenêtres. Cuisiner, laver, jouer de la guitare, faire un dessin, regarder un film, écrire, allumer la télévision, se lever, nettoyer, écouter de la musique, sortir les poubelles. Tomber amoureux de quelqu’un que l’on ne rencontrera jamais dans la vie réelle, ou du moins pas avant la fin de la pandémie. Échappatoires.

Dans chaque aéroport que j’ai traversé, les mêmes scènes de fin du monde, magasins fermés, couloirs interminables, silencieux et déserts. Le silence a tout englouti. Le carnaval qui n’arrive pas, nos Pâques recluses, notre été sans doute gâché. Les anges disparaissent dans les pierres, les portes se ferment, un étranger se perd, une mouette passe dans le ciel, et en même temps s’évaporent notre volonté, nos goûts, nos envies. Le sang des journaux s’en va tâcher la lune. Personne ne veut souffrir. Il y a sans doute un endroit où l’on peut dormir, rêver ou s’agiter, mais ce n’est pas ici ni maintenant.

Dans chaque aéroport que j’ai traversé, les mêmes scènes de fin du monde, magasins fermés, couloirs interminables, silencieux et déserts. Le silence a tout englouti. Le carnaval qui n’arrive pas, nos Pâques recluses, notre été sans doute gâché. Les anges disparaissent dans les pierres, les portes se ferment, un étranger se perd, une mouette passe dans le ciel, et en même temps s’évaporent notre volonté, nos goûts, nos envies. Le sang des journaux s’en va tâcher la lune. Personne ne veut souffrir. Il y a sans doute un endroit où l’on peut dormir, rêver ou s’agiter, mais ce n’est pas ici ni maintenant.

Contagion dans les cales de bateaux, les cours d’eau, les avions. Nous véhiculons la mort. Ici, une table et deux chaises en bois. Les pierres racontent des histoires millénaires, le bois raconte l’histoire de ces personnes âgées qui, hier encore, se réunissaient pour jouer aux cartes, se raconter des blagues, boire un verre de vin. Les vitrines du monde sont vides.

Contagion dans les cales de bateaux, les cours d’eau, les avions. Nous véhiculons la mort. Ici, une table et deux chaises en bois. Les pierres racontent des histoires millénaires, le bois raconte l’histoire de ces personnes âgées qui, hier encore, se réunissaient pour jouer aux cartes, se raconter des blagues, boire un verre de vin. Les vitrines du monde sont vides.

Le monde s’est arrêté dans une flaque de sang.

Superbe!!