Le coin des traîtres : pièges, surprises, vertiges, plaisirs et mystères de la traduction…

Traduttore traditore… Que le traducteur soit un « traître », cela semble relever de l’évidence : quels que soient l’effort, la fidélité, le talent qu’il y met, une traduction est donc toujours une « trahison » du texte original, dont il serait impossible de rendre toute la richesse… Une fois ce constat dressé, tout semble dit ou presque.

Sauf si l’on entend l’expression différemment. Un traître trahit sa famille, ses amis, son amour, ses idées, son parti, sa patrie ; il change de camp. Si le traducteur est un traître, n’est-ce pas d’abord à sa propre langue ? Ce changement de camp linguistique, je l’ai moi-même expérimenté. Si je suis devenu traducteur, c’est d’abord parce que je suis tombé amoureux d’une autre langue que le français. Découvrant, à l’âge de 20 ans, le Mexique et le monde hispanique, et alors que je n’avais eu jusque-là que très peu de contact avec la langue espagnole, j’ai éprouvé une forme de coup de foudre : un nouveau monde s’ouvrait à moi, plus séduisant que l’ancien ; et l’espagnol est devenu pour moi un objet de désir, la possibilité de renommer le monde avec des mots neufs. Une renaissance en somme, qui était aussi un retour en enfance et aux étapes de l’apprentissage : répéter des mots pour le plaisir de leur sonorité, avant même d’en saisir le sens, expérimenter la fierté de se faire comprendre, apprendre à lire. Je crois qu’aucune lecture ne m’a procuré de plus grande joie que les premiers romans lus en espagnol : Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato, Los pasos perdidos de Alejo Carpentier. Tout me semblait plus beau et d’abord la littérature ; sans oublier les titres en version originale, plus fascinants à mes yeux que leur traduction française – respectivement Alejandra et Le Partage des eaux [1]. J’étais un traître par amour ; un traître heureux.

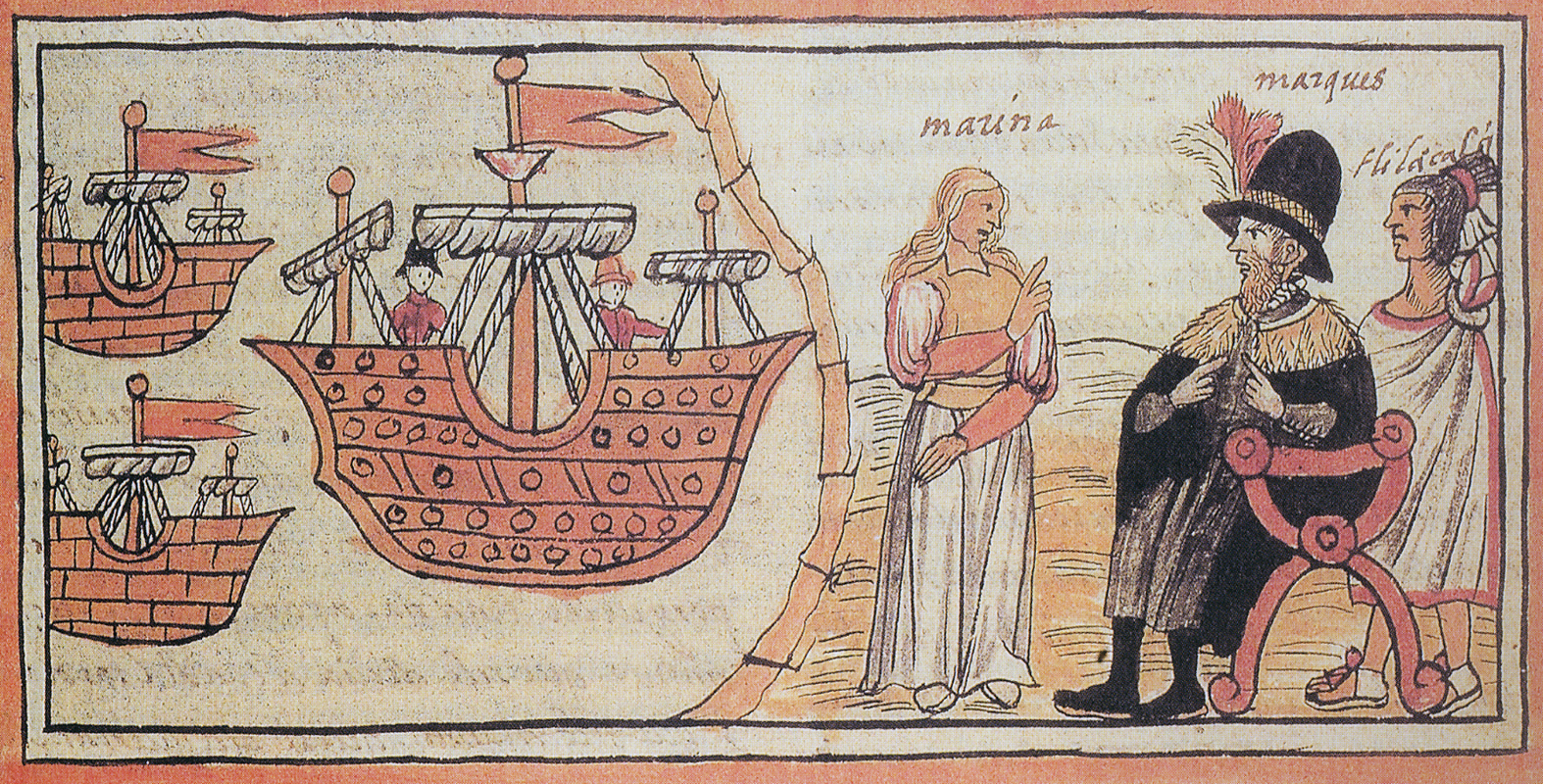

Ce lien entre traduction et trahison, il est aussi, de façon moins anecdotique, au cœur de la découverte de l’Amérique, ou plutôt de la « destruction des Indes », selon le titre du livre paru en 1552, écrit par le frère dominicain Bartolomé de las Casas, premier dénonciateur des crimes de la conquête espagnole [2]. Dans ce choc entre deux mondes, les traducteurs ont joué un rôle essentiel. Deux d’entre eux occupent une place singulière : un Espagnol et une Indienne.

Le premier, Gerónimo de Aguilar, avait fait naufrage au large de la Jamaïque en 1511. Échoué sur les côtes du Yucatán, il y avait été capturé par les Mayas. Il fut récupéré huit ans plus tard sur l’île de Cozumel par Andrés de Tapia, l’un des lieutenants du conquistador Hernán Cortés. Bernal Díaz del Castillo raconte dans sa Véritable histoire de la conquête de la Nouvelle Espagne, écrite en 1568, que Gerónimo de Aguilar « ressemblait en tous points à un Indien ». « En sus d’être naturellement brun il avait les cheveux coupés ras comme les Indiens esclaves. Il portait une rame sur l’épaule, une vieille sandale au pied et l’autre attachée à la ceinture, une mauvaise cape très usée et un brayer pire encore pour couvrir ses nudités. Un vieux livre d’heures pendait attaché à sa cape. Cortés en le voyant y fut pris comme les autres ; il demanda à Tapia ce qu’était devenu l’Espagnol. Or l’Espagnol qui le comprit s’assit sur ses talons, à la manière des Indiens, en disant : « C’est moi ! » [3]. Indianisé, à peine capable d’aligner deux mots dans sa langue maternelle, Aguilar retrouva pourtant ses repères d’origine et devint le premier interprète de l’expédition Cortés.

La seconde est la plus connue : née dans une famille où l’on parlait nahuatl –la langue des Aztèques– mais vendue enfant comme esclave à un cacique maya, la jeune Malintzin fut offerte en « cadeau » à Cortés en mars 1519, en compagnie de dix-neuf autres jeunes filles. Passée à l’histoire sous le nom de la Malinche, elle fut à la fois la traductrice de Cortés et sa compagne, mère de l’un de ses enfants. « Sans l’aide de Doña Marina, écrit Bernal Díaz del Castillo, nous n’aurions pas compris la langue de Nouvelle-Espagne et du Mexique ». Dans les premiers temps, la Malinche et Aguilar travaillaient en binôme ; elle traduisait du nahuatl en maya et Aguilar retraduisait du maya vers l’espagnol, ou vice versa. Antonio de Solís, dans son Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle Espagne, parue en 1684, donne une version de la constitution de ce binôme, au moment où se présente devant Cortés une délégation d’indiens parlant une langue étrange: « Lorsqu’ils furent assez près du vaisseau du Général pour s’en faire entendre, ils commencèrent un discours en une langue inconnue de Jérôme d’Aguilar. Cortés se trouva fort embarrassé de voir que son truchement lui manquait, lorsqu’il était le plus nécessaire. Ce défaut lui parut un obstacle considérable à ses desseins ; mais Dieu, qui fait éclater les effets de sa providence sous ce que les hommes aveuglés attribuent mal à propos au hasard, ne lui refusa point son secours en cette nécessité. Cette Indienne, que nous appellerons désormais Donna Marina, n’était pas éloignée de Cortés et d’Aguilar, et elle reconnut l’embarras où ils étaient par la surprise qui paraissait sur leurs visages. Elle dit à Aguilar dans la langue du Yucatan que ces Indiens parlaient celle de Mexico, et qu’ils demandaient audience au général. » [4] C’est via La Malinche et Aguilar que Cortés et Moctezuma, l’empereur aztèque, purent communiquer ; par la suite, la Malinche, apprit aussi l’espagnol. Pour les Mexicains, dont l’histoire célèbre l’héroïsme du passé indien et de la lutte contre les envahisseurs, la Malinche reste une figure honnie : cinq siècles après la conquête, un « malinchista », au Mexique, est toujours un traître, un vendu à l’étranger.

Marié à une Indienne dont il eut deux enfants, Gerónimo de Aguilar, pour sa part, demeura à jamais marqué par son long séjour en pays maya, et légèrement suspect aux yeux de ses compatriotes espagnols. Reste un troisième personnage. Rescapé, comme Aguilar, du naufrage de 1511, et fait prisonnier par les Mayas, Gonzalo Guerrero refusa de son côté de rejoindre les Espagnols, et même de leur adresser la parole. Totalement intégré dans sa nouvelle communauté, père de trois enfants métis, il poussa la logique du changement de camp jusqu’à devenir chef de guerre en lutte contre les conquistadores qui le tuèrent au combat en 1536.

La vie des traducteurs d’aujourd’hui est certes moins mouvementée et le franchissement du Rubicon linguistique et culturel moins lourd de conséquences. Mais l’intelligence, sinon avec l’ennemi du moins avec l’autre, demeure le nerf de la guerre. Cela passe par un refus de l’assimilation. « Cela se lit très bien, on dirait que cela a été écrit en français » : ce compliment parfois adressé au traducteur tient plutôt pour moi du signal d’alarme. Il me semble au contraire que l’on devrait, dans toute bonne traduction, entendre comme un écho de l’autre langue, de la trahison originelle.

René Solis

Le coin des traîtres

[1] Ernesto Sábato, Alejandra, traduit de l’espagnol par Jean-Jacques Villard, Seuil, 1967. Alejandro Carpentier, Le Partage des eaux, traduit de l’espagnol (Cuba) par René L.-F. Durand, Gallimard, 1955.

[2] Bartolomé de las Casas, Très brève relation de la destruction des Indes, traduit de l’espagnol par Fanchita González Batlle, Paris, La Découverte, 1996 (première édition, Maspero, 1975).

[3] Bernal Díaz del Castillo, Véritable histoire de la conquête de la Nouvelle Espagne, dans la traduction de D. Jourdanet, 1877.

[4] Antonio de Solís, Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle Espagne, traduction de 1691.

0 commentaires