« Pourquoi a-t-on commencé à danser comme des fous ? » C’est la question que se pose le jeune architecte espagnol Pol Esteve dans une recherche consacrée aux boîtes de nuit. Réponse dans l’exposition La Boîte de Nuit, à la Villa Noailles de Hyères. Trois commissaires, la critique Audrey Teichmann et les architectes Benjamin Lafore et Sébastien Martinez-Barat, analysent pourquoi, quand et où sont nées les discothèques, sous l’angle de l’espace et de la phéménologie. Ils scrutent ces architectures « intangibles », ces environnements ouverts à l’« expérience vécue ».

La Batterie, Pierre Barbe, 1933, Michel Pitalugue (réhabilitation). Photographie de Vincent Flouret, commande de la Villa Noailles, Janvier 2017.

Avant le night club, il y avait des dancings, des thés dansants, des bals, des club de jazz, avec orchestre. Dans le cadre des architecture remarquables du Var présentées par la Villa Noailles est donné en exemple le Dancing La Batterie, de 1933, à Roquebrune-sur-Argens, signé de l’architecte Pierre Barbe. On y guinchait des danses de salons, valse, tango, rock… La discothèque va casser ces pas codés, l’orchestre disparaît au profit du son, de la technologie, de la lumière, du mouvement libre. Un environnement total, libéré des murs, où temps et espace sont abolis, limité par la clôture d’une simple boite ou d’une bulle. Où ce sont des flux qui se substituent à l’architecture.

L’histoire pourrait commencer en Italie, avec les Piper (nom des discothèques) de Rome, Turin, Rimini, en 1965. Et là étonnement, ces « discos » recoupent la saga des avants-gardes politiques de la Péninsule. À tel point que dans la foulée du succès du Piper romain, nait un cours de l’architecte Léonardo Savioli à l’Université de Florence : « Piper, équipement pour le loisir», sur les espaces d’émancipation exacerbés. Il attire les acteurs de l’architecture radicale comme Andréa Branzi.

L’architecte Pietro Derossi (né en 1933, du groupe radical turinois Strum), co-fondateur du Piper de Turin ou de l’Altro Mondo de Rimini, s’amuse : « Nous qui étions préoccupés par les luttes sociales, pourquoi avoir fait des discos ? C’était pour ouvrir une porte entre culture et politique, un instrument pour que les gens se rencontrent dans cette structure flexible, où il y avait de la danse, du théâtre, des concert, des expositions, des performances. C’était très scénarisé, drôle. À Turin, la porte s’ouvrait automatiquement, un escalier musical conduisait à la salle principale, le sol était constitué de blocs empilables mobiles, le système de rails au plafond accueillait les équipements techniques. Il y avait des petits bars fluides, des sièges organiques colorés en plastique, les luminaires mobiles étaient signés du designer Bruno Munari. La « disco », c’est un espace qui attend que les gens organisent la forme. C’était comme faire la ville, ce n’était pas seulement danser, mais participer. La métaphore d’une période. » Le temps des utopies…

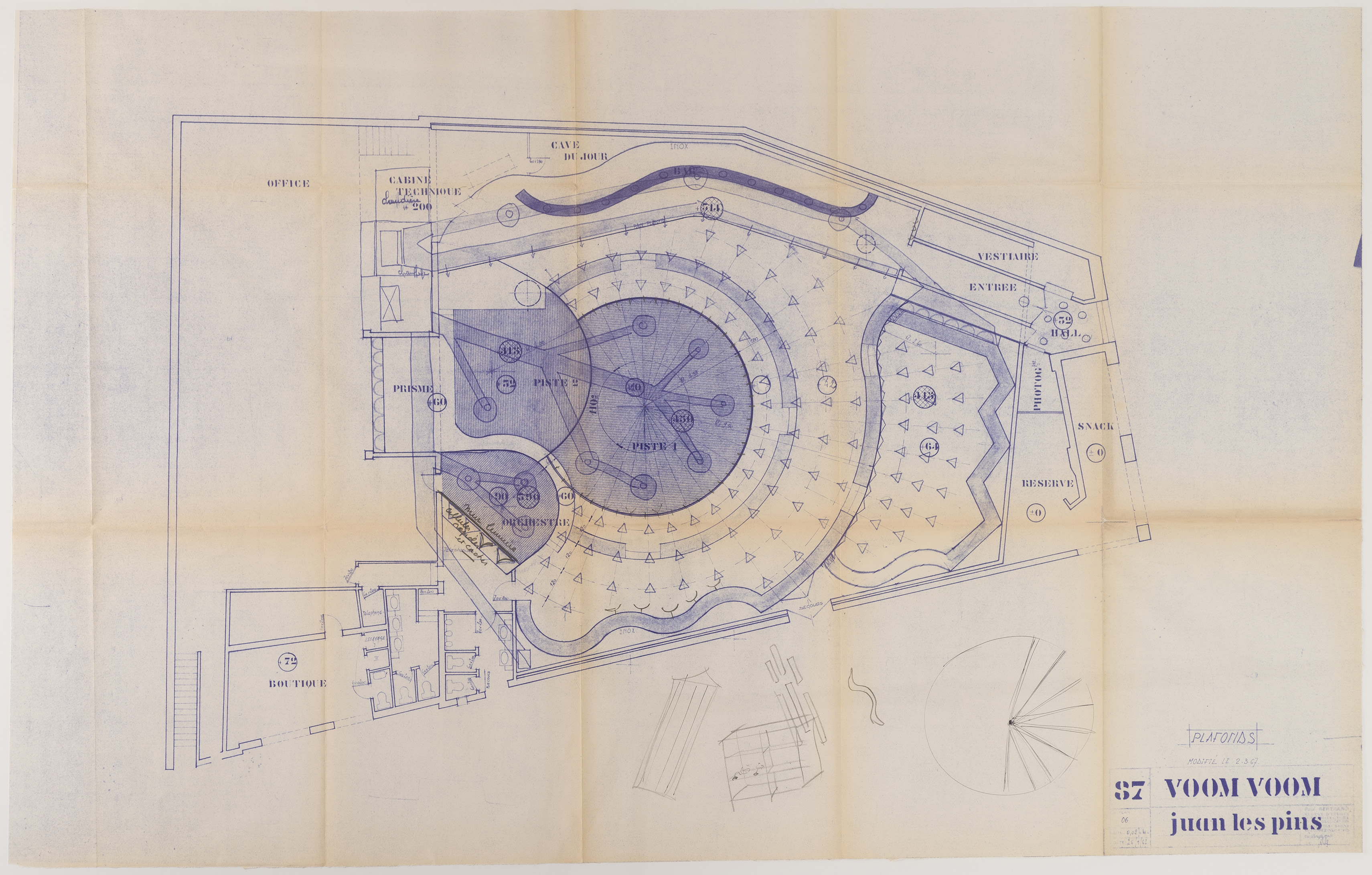

À la même époque que les Piper, en 1966, surgit le Voom Voom, à Saint-Tropez, puis à Juan-les-Pins. L’artiste cybernétique Nicolas Schöffer, avec l’architecte Paul Bertrand, est au volant de ce club yéyé, BB, style Paco Rabanne. Prisme de miroirs et mur lumière, murs courbes en inox polis, espace infini, lumières colorées, effets « luminodynamiques » qui agissent comme des « massages neuronaux » sur les danseurs. L’idéal urbain de Schöffer, l’auteur de la Ville cybernétique. Deux ans plus tard, en 1968, naît l’idée du Palais Métro, à Montréal (qui ne sera pas réalisé). Ce projet très urbain imaginé par l’architecte expérimental François Dallegret (né en 1937), avec Joseph Baker, prend place dans un ancien centre commercial, relié au métro. Plateformes offertes à différents événements culturels, système d’échafaudages, sièges amovibles, signes colorés psychédéliques, pour un complexe labyrinthique de loisirs, une mégastructure populaire, à la manière de l’utopique Fun Palace de Cédric Price et Joan Littlewood (Archigram, 1961).

Dans les années 70, la virée des boîtes s’embarque à New York, en 1977, vers le disco, des lieux très théâtraux, aux décors de folie. Avec des clubs mythiques, le Garage, Area, ou le Studio 54, saisis par le photographe Bill Bernstein. Dans l’ancien théâtre du 54, les décors évoluent au fil de la nuit, « L’Homme dans la Lune et la Cuillère de cocaïne » étant le plus connu. Hétéros, LGBT, Noirs, Blancs, pauvres, vieux, anonymes et stars se montrent, s’échappent du quotidien dans cette fête totale, entre mode, sexe, drogue, backrooms.

La nuit repasse par la France en 1978, à Paris, avec le Palace disco-punk de Fabrice Emaer. Le jeune architecte Patrick Berger (concepteur aujourd’hui de la Canopée des Halles) a reconverti cet ancien théâtre. La scène, les escaliers, les balcons et le parterre sont transformés en plancher. Un luminaire géant offre des jeux de lumière et couleurs programmées. « C’est tout le théâtre qui est la scène » écrit Roland Barthes dans Un soir au Palace… Un laser intelligent, à l’esprit compliqué et raffiné, tel un montreur de figurines abstraites, produit des traces énigmatiques… »

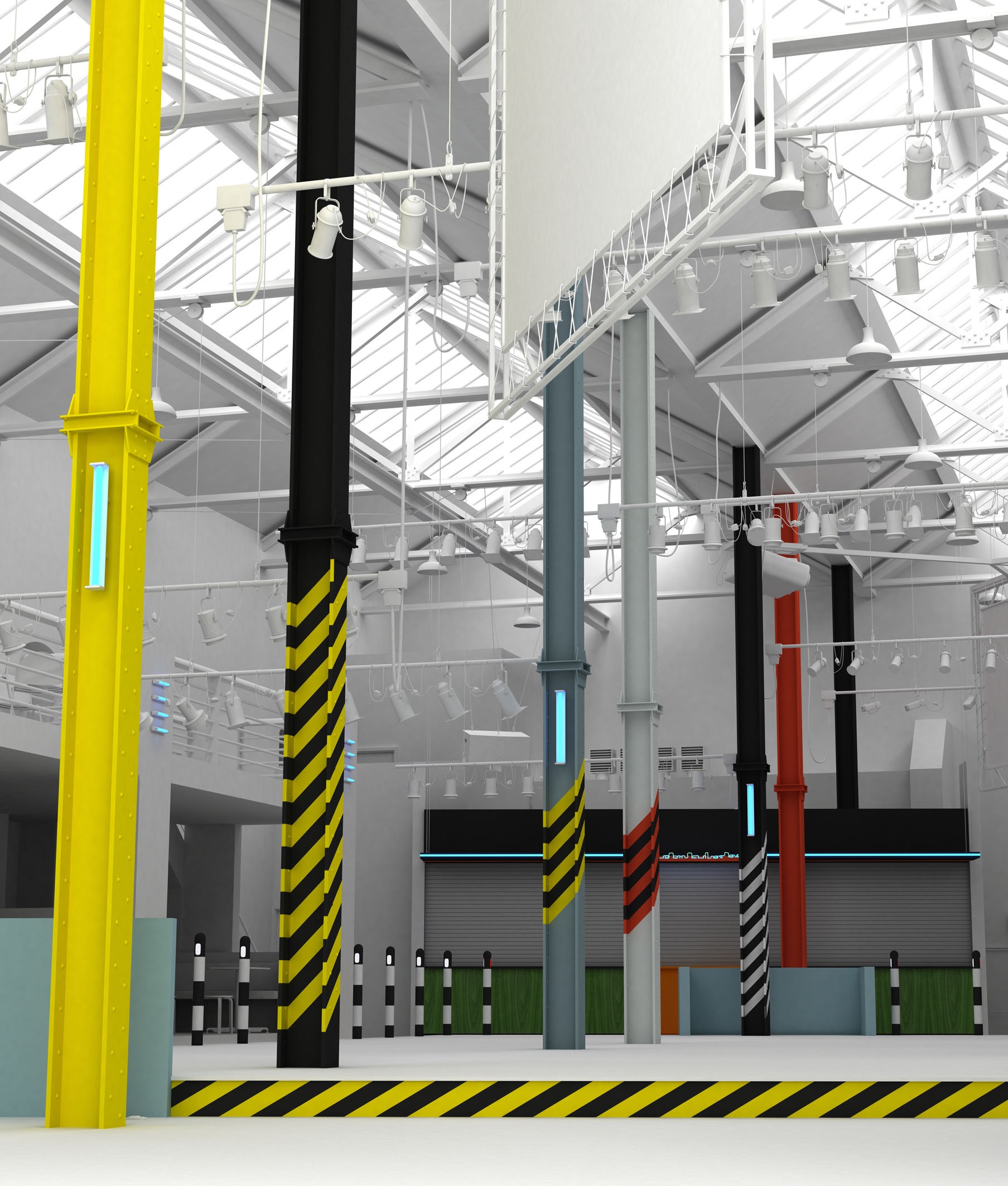

La tournée des clubs peut se poursuivre à Manchester, en 1982, avec l’Hacienda élaboré par l’architecte anglais Ben Kelly (Factory Records), dans un ancien entrepôt à bateaux, époque new wave New Order. Comme l’Area new-yorkais était un hangar reconverti. Ici, matériaux de construction récupérés sur zone, éclairage en halo, signalétique industrielle de chantier (lignes de sécurité et bornes de marquage) délimitent une piste de danse surélevée. On assume le recyclage postindustriel, la Boîte revitalise un territoire sinistré. D’autres clubs de ce genre se multiplient dans les friches urbaines.

On a bien dansé comme des fous dans les années 60-80, de Turin à New York, dans des lieux qui ont eu une vie courte, dans les mêmes fragments de ville rêvées, à l’ère du loisir idéalisé. On danse encore plus comme des fous aujourd’hui, mais la boîte de nuit s’est diluée, condamnée à l’obsolescence technique et esthétique. Avec la techno, les DJ, les raves parties, l’espace de fête devient déambulatoire, grâce aux appareils portatifs producteurs de son et de lumière mobiles, adaptés à tous les lieux. Comme le dispositif The Club, nomade, des architectes du Bureau A de Lisbonne. C’est un ensemble de modules en contreplaqué noir, définissant une ère de 11 m2, avec un sound system, une table de DJ, et un bar. Sur le modèle du son ambulant jamaïcain.

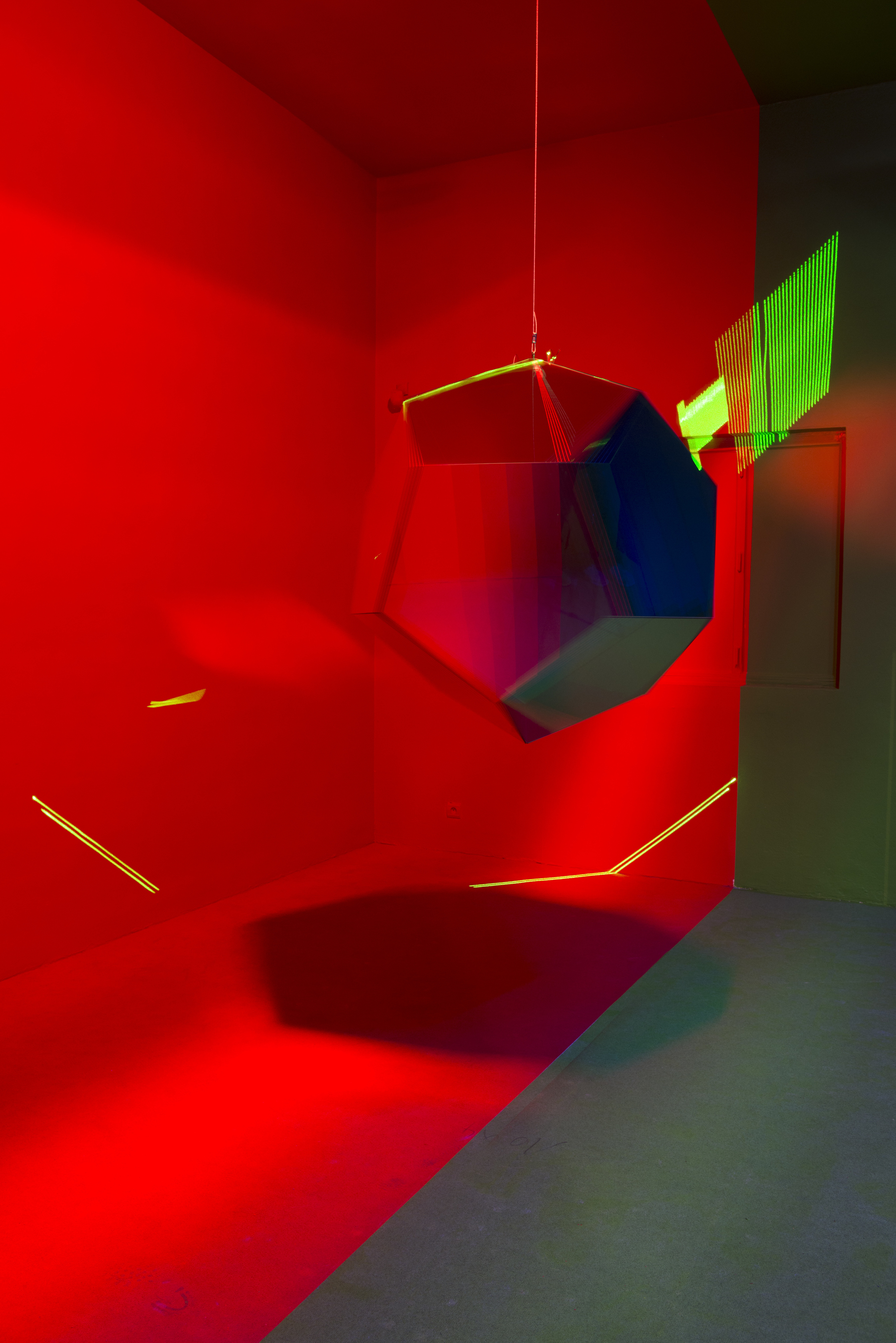

Cette exposition ne nous laisse pas partir comme ça, couverts de paillettes fanées. Dans le gymnase, Nicolas Dorval-Bory a installé sa petite « disco » éphémère, The Cornell Box, où le volume est divisé par trois bandes colorées, rouge, verte, bleue, pour danser dans des rayonnements lumineux. Si on est un peu mélancolo, il faut découvrir le projet photographique Vom Bleiben (2009-2017), d’André Giesemann et Daniel Schulz. Ils ont saisi, de Berlin à Hambourg, les clubs techno vides, désactivés, redevenus indéfinis, quand l’illusion n’est plus. Juste les déchets de la fête… Le photographe François Prost propose lui aussi un After. Des images de façades de discothèques, de jour, une suite d’architectures réduites à leur banalité, des hangars décorés d’enseignes : Carré, Le Diamant, L’Acropol, Mirage, La Fiesta… Mais il y a toujours un moment où il faut quitter la fiesta, au petit matin.

Anne-Marie Fèvre

Architecture

Villa Noailles, La Boîte de nuit / La Batterie, dancing (Pierre Barbe), à Hyères (Var), jusqu’au 19 mars. 04 98 08 01 98. Catalogue très illustré et documenté.

Before gratuit au Cornell Box, tous les vendredis, de 18h à 20 h.

Recherches en marge de l’exposition :

Nightswimming, Chiara Carpenter et Giovanna Silva, Bedford Presse London, 2015.

Club AMO, une recherche de l’OMA, Londres, 2015.

0 commentaires