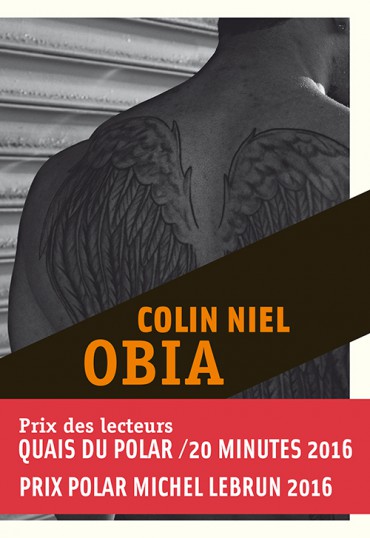

Le genre idéal est noir. Comme un polar, un thriller, une enquête judiciaire ou un roman naturaliste. Et c’est de l’humain, de la tragédie grecque, du meurtre, en série, passionnel, accidentel, d’État, ordinaire parfois.

Un homme court. Des choses se passent. Le long des rivières. Dans les villages. Sur les routes. L’armée ne se contenterait plus de chercher ou de dresser des barrages. Des villages seraient ratissés et des hommes découpés. Les femmes n’en parlons pas. N’en parlons pas car comment mettre des mots sans ressentir la honte d’être de cette espèce-là ?

Comment grandir avec la peur de l’heure qui suit, du politique aux trois visages et huit discours ? Grandir dans la corruption et les gravas. Dans des décharges qui s’écroulent et engloutissent des maisons. Éthiopie. Syrie. Libye. Soudan. Yémen. Ukraine. Turquie. La France ? Être du bon côté. Ou pas. Qui est cet homme qui court avec son cœur qui tape dans les côtes ? N’est-il que dans les pages du livre de Colin Niel ? À la frontière du Suriname, près du Brésil, dans cette France amazonienne connue pour son bagne, Kourou et les fusées ?

Cette décennie entame le combat à mort de l’ouvert sur le fermé. Des places Tahrir, Gwanghwamun ou de la République sur les murs. De l’agora contre l’interdit, de la confiance sur l’autorité verticale. De la masse, où qu’elle soit, contre de nouveaux dieux mortels issus de ses rangs, inaccessibles, visibles dans les médias, riches, élus par la vie et l’argent, émancipés des règles ordinaires. Entre les deux, les camps, souvent de réfugiés, de déplacés, dans ces espaces cernés de grillages, synthèse d’une civilisation qui pourrait y regarder à deux fois, avec plus de deux millénaires au compteur et ce qui la caractérise, pour penser être le seul avenir de l’homme.

Un homme court justement. Il a le pouls à deux cents et se fout de ces considérations. Des amas de déchets s’entassent devant les portes. Les fossés jalonnés de voitures sont remplis d’herbes géantes aux racines invisibles. Une caméra l’aura vu passer en direction du centre-ville de Saint-Laurent-du-Maroni, Guyane, de l’autre côté du fleuve où brûlent encore les spectres de la guerre civile. L’homme court vers l’est dans une ville dévorée par les bidonvilles. La Cité Carton est dans son dos. Natalité galopante. Immigration. Bateaux chargés de candidats à un monde meilleur. Quartiers illégaux. Gendarmes. Culture créole. Poulailler. Parabolique sur les taules.

Clifton a la police au cul, un meurtre sur le dos. Il raconterait la vérité que personne ne le croirait. Et certainement pas le colosse à ses trousses, descendant d’esclaves comme lui mais d’une autre racine. Ici, les flics se nomment « babylones » et tirent avec des Sig Sauer. C’est la France des mangroves, des orpailleurs, de la forêt primaire, de la pollution au mercure et d’un travail pour dix. Ici, lorsque l’on roule la nuit sur les nationales, deux murs de végétation opaque encadrent les trajectoires et engloutissent les phares.

Cet homme fuit devant son futur pour protéger sa fille. Il vise l’aéroport à 150 kilomètres de là, l’espoir est dans son ventre. De quoi sortir la tête de l’eau. Nourrir la petite. Répondre aux rêves racontés. L’Obia l’aidera à traverser les fleuves, homme devenu une ombre, jaguar, tapir, que la magie des Noirs-Marrons libres depuis 1760, l’accompagne dans la nuit ! Qu’elle le protège de l’autre aux yeux jaunes, issu de la même ethnie que lui, qui le traque pour l’État. Qui, arrivé de métropole, remonte de son côté, dans une autre quête, les affluents du fleuve équatorial, visite chaque village et avance vers son passé. Le capitaine Anuto, gendarme français, écoute les histoires des anciens, des Ndjukas, des Alukus, des Paramakas, des Amérindiens même, du marronnage, de cette époque où des peuples se sont libérés d’un esclavage par la violence, seule alternative possible. Il cherche des souvenirs dans ce territoire gigantesque, couvert de chlorophylle épaisse, un fleuve immense et des groupes humains restés en autarcie durant des siècles. Passé, présent, futur. Dans les trois cas le combat. Les dents qui tombent dans la bouche des vieilles. Des gens qui cherchent une place dans le monde. Pas même au soleil. Un proverbe créole le dit : « Plus tu es déchiré, plus les chiens te déchirent. » Comment peut-on croire que ce qui se passe ailleurs n’est qu’un dépaysement ?

Cet homme fuit devant son futur pour protéger sa fille. Il vise l’aéroport à 150 kilomètres de là, l’espoir est dans son ventre. De quoi sortir la tête de l’eau. Nourrir la petite. Répondre aux rêves racontés. L’Obia l’aidera à traverser les fleuves, homme devenu une ombre, jaguar, tapir, que la magie des Noirs-Marrons libres depuis 1760, l’accompagne dans la nuit ! Qu’elle le protège de l’autre aux yeux jaunes, issu de la même ethnie que lui, qui le traque pour l’État. Qui, arrivé de métropole, remonte de son côté, dans une autre quête, les affluents du fleuve équatorial, visite chaque village et avance vers son passé. Le capitaine Anuto, gendarme français, écoute les histoires des anciens, des Ndjukas, des Alukus, des Paramakas, des Amérindiens même, du marronnage, de cette époque où des peuples se sont libérés d’un esclavage par la violence, seule alternative possible. Il cherche des souvenirs dans ce territoire gigantesque, couvert de chlorophylle épaisse, un fleuve immense et des groupes humains restés en autarcie durant des siècles. Passé, présent, futur. Dans les trois cas le combat. Les dents qui tombent dans la bouche des vieilles. Des gens qui cherchent une place dans le monde. Pas même au soleil. Un proverbe créole le dit : « Plus tu es déchiré, plus les chiens te déchirent. » Comment peut-on croire que ce qui se passe ailleurs n’est qu’un dépaysement ?

Lionel Besnier

Le genre idéal

Obia de Colin Niel, Rouergue Noir.

0 commentaires