L’histoire des Femmes de Bidibidi est d’abord celle de Minga, qui depuis son enfance jusqu’à l’âge adulte se voit confrontée à la cruelle réalité de la violence subie par les femmes. Une violence qu’elle commence par saisir au sein même de son foyer: son père limite l’espace de vie de sa mère, la viole et la bat, sous prétexte qu’il en a le droit puisqu’elle est son épouse.

L’histoire des Femmes de Bidibidi est d’abord celle de Minga, qui depuis son enfance jusqu’à l’âge adulte se voit confrontée à la cruelle réalité de la violence subie par les femmes. Une violence qu’elle commence par saisir au sein même de son foyer: son père limite l’espace de vie de sa mère, la viole et la bat, sous prétexte qu’il en a le droit puisqu’elle est son épouse.

« Cette nuit, comme toutes les fois où il bat sa femme, mon père enjambe le corps brisé qui gît sur le sol de l’appartement transformé en champ de bataille et il sort. Allongée sur le lino, les yeux fermés, ma mère effleure les plinthes et tente de reprendre ses esprits. Ses genoux heurtent des objets cassés. Elle se ramasse. Elle ne veut laisser aucune part d’elle à la traîne. Aucun membre de son corps, aucun morceau de sa personne ne doit se perdre ici. Il lui faut se relever avant le retour de mon père. Il lui faut partir. Dans l’appartement assiégé par la nuit et la peur, elle s’agrippe à l’accoudoir du fauteuil et se redresse. Cette position lui fait mal au dos et la douleur atteint ses cuisses et ses genoux. Peut-être son âme aussi. Elle ne sait pas quelle heure il est. Neuf heures ou dix heures du soir. Elle ignore quand Émile reviendra. Sans doute rentrera-t-il tard, ivre et plein de remords. Et, comme d’habitude, demain, ma mère nettoiera la maison de toutes les traces de violence: elle balaiera le sol du salon et de la cuisine, changera les draps du lit, retirera ses vêtements en lambeaux, se lavera et portera une robe propre. Pendant ce temps de répit, plusieurs fois par jour, elle se placera devant le miroir et elle regardera de biais la femme en face d’elle. Dans la glace, elle ne verra pas une femme mais un corps sans vie, le sien, aussi frêle qu’une plume d’oiseau, faible, aussi désert qu’une terre dévastée. Son corps est couvert de bleus, ces marques ont fini par être une seconde peau »

Face à la douleur de ce quotidien, mère et fille deviennent complices d’une décision irrévocable: Minga aide sa mère, Josephine, à s’en aller:

« Je sais qu’elle a besoin de moi, je sais ce qu’il me reste à faire.Vite, je sors de ma chambre, j’aide ma mère à préparer un sac. Des vêtements propres, des papiers importants, son diplôme d’infirmière, ses livres préférés, du savon, du dentifrice, des sous-vêtements. Je cours dans ma chambre, saisis ma tirelire et en extrais toutes mes économies que j’enfouis ensuite dans les poches du pantalon en velours qu’elle vient d’enfiler. Prendre l’essentiel pour tenir quelques jours. Prendre l’essentiel avant le retour de mon père; »

Cet éloignement entre les deux sera définitif. Minga ne reverra plus jamais sa mère. Elle grandira seule à côté de son père qui passera le reste de sa vie à maudire son épouse, à espérer son retour et à s’assombrir dans cette attente interminable.

Le silence et la totale absence d’information concernant le destin de Josephine poursuivent Minga jusqu’à la mort de son père. Ce n’est qu’après le décès de ce dernier que Minga trouvera toutes les lettres que sa mère lui avait écrites et qui sont restées, depuis toujours, cachées au sein de l’appartement paternel. À travers la lecture de ces lettres, Minga découvre finalement la trajectoire de sa mère et le choix qui l’amène au camp de réfugiés de Bidibidi, où elle va exercer son métier d’infirmière. Grâce aux histoires racontées à travers ces lettres, Minga apprend l’existence d’une femme nommée Rose et le fort lien qui s’était tissé entre celle-ci et sa mère. En collant les morceaux de ces récits de vie, Minga prend finalement la décision de se rendre sur place pour chercher au sein de ce camp de réfugiés la biographie perdue de sa mère.

Une fois sur place, la tâche s’avère plus complexe que prévue. La mort de sa mère est liée au destin de Rose, qui s’entremêle à son tour à celui de Jane et dans une moindre mesure au sort de Veronika, femme du chef d’une des sections du camp, le village 10. Minga découvre alors moins les traces de sa mère que la brutalité à laquelle celle-ci a fait face et que ces autres femmes subissent.

Les femmes de Bidibidi est un roman percutant, qui pose le regard là où l’on n’a pas l’habitude de le poser: les conséquences directes des guerres sur les femmes et les traces qu’elles laissent sur leurs corps. Un sujet dense que Charline Effah maîtrise avec justesse. Le résultat est là: un récit d’une notable fluidité et d’une beauté remarquable.

Charline Effah, La Quincave, Paris, 24 septembre 2023, rencontre « 1 bouquin 1 vin ».

« Seuls les mots me permettent de renouer avec les femmes de Bidibidi, de disparaître pour devenir chacune d’entre elles. »

Entretien avec Charline Effah

Vos premiers romans se sont intéressés à la condition des femmes. Dans une interview, vous affirmez avoir clos ce cycle avec Les femmes de Bidibidi. Pourquoi était-ce important de commencer votre œuvre autour de cette question?

Il est vrai que je voulais faire sortir toutes mes colères, toutes mes frustrations, tous mes coups de gueule. Et toutes ces frustrations ont pour origine la condition féminine, en partant du cercle familial, de la façon dont j’ai été élevée: je n’ai pas reçu la même éducation que mon frère, par exemple. Puis sont venus, une fois qu’on savait qu’on était des femmes, vers douze ans, quand on a nos premières règles, les discours que l’on tenait aux filles, l’injonction du mariage, de la maternité à laquelle on était assignées. Il y avait comme un destin conjugal qu’on construisait sans penser au fait qu’il y avait une autre façon d’être au monde en tant que femme, en dehors des moules dans lesquels la société, les traditions, la religion essayaient de nous mettre. En grandissant, j’ai vu dans ma famille que ma parole ne portait pas, que j’étais un peu marginalisée. C’est à dire qu’il y avait ce discours déjà pré-établi, mais dans lequel toute la population féminine, même les femmes plus jeunes que moi, rentraient. Je pensais que mon contre-discours pourrait peut-être amener un petit déclic du côté de mes cousines, mes sœurs, mais ça n’arrivait pas. Je me suis alors dit: je vais, au moins, l’écrire. Je vais écrire un cycle sur les femmes, les corps des femmes, en partant de plusieurs thèmes: les corps cachés, les corps instrumentalisés et, dans ce roman, les corps outragés et mutilés. J’avais besoin de dire comment être une femme est une expérience au monde qui peut être difficile, qui peut être douloureuse. Je ne dis pas qu’on pleure tous les jours, mais je suis certaine d’une chose, en pensant aussi aux féminicides: on ne peut pas compter le nombre de femmes qui sont abattues chaque jour, on ne peut pas compter le nombre de jeunes filles qui sont mariées de force en Afrique, on ne peut pas compter le nombre de femmes qui sont encore des jeunes filles, des gamines, et toujours excisées dans certaines régions du monde. Je suis quelqu’un qui sent le monde avec beaucoup d’intensité, et quand quelque chose me révolte, j’ai besoin d’écrire dessus, parce que je me dis que, même si je ne sauve pas de petites filles à qui on est en train de tracer un mauvais destin, elle liront peut-être un jour ces textes, et peut-être pourront-elles trouver une sorte d’affranchissement en les lisant… Beaucoup de romanciers vous le diront: « la littérature nous a sauvé ». La littérature nous a ouvert une façon d’habiter le monde à nous, les écrivaines. Sans me jeter des fleurs, je suis l’une des rares femmes dans ma famille à lire, et je suis la seule à écrire. Et je suis l’une des rares à avoir un positionnement, une façon d’avoir fait mes choix en tant que femme et de m’être opposée au discours familial, au discours féminin familial. Pourquoi? Parce que j’ai eu accès aux livres, des livres qui m’ont montré qu’il était possible de m’envisager autrement.

Vous vous êtes rendue au camp de Bidibidi avant d’écrire la version finale de votre roman. Comment avez-vous fait pour vous documenter une fois sur place et plonger votre écriture dans la réalité de ce camp de réfugié? Qu’est-ce que cette visite a changé à votre fiction?

Si je n’étais pas allée à Bidibidi, le roman n’aurait pas eu la même force. Rien que traverser le pays, c’est long et éprouvant – dix heures de route de Kampala, la capitale, jusqu’à Bidibidi. J’arrive à Bidibidi et là, c’est le choc: à l’entrée du camp, il y a une sorte de petit marché avec les étals des femmes qui vendent des choses à même le sol. Puis il faut aller au bureau du commandant pour s’annoncer et remplir certaines formalités pour avoir accès au camp. Ce qui m’a impacté, ce n’est pas ce que j’ai entendu, mais ce que j’ai ressenti chez les femmes que j’ai rencontrées, ce qui émanait de leur silence, parce que beaucoup n’ont pas voulu me parler. Et je peux comprendre. Elles ont l’habitude des ONG, des journalistes, des écrivains… et puis vous n’allez pas dire « voilà ma vie » à quelqu’un qui arrive dans votre vie en une journée. J’ai respecté cette pudeur, je suis Africaine, je sais qu’on est pudique, on ne se met pas à table comme ça, ou bien devant des inconnus. En Afrique, la confiance est quelque chose qui se travaille avec le temps. Quelques femmes m’ont parlé, mais pour me dire ce que je savais déjà: « Oui, Madame, je vivais à Juba – c’est la capitale du Soudan du Sud – quand la guerre est arrivée j’ai pris mes affaires et mes enfants et on a marché pendant une semaine. On nous a frappés, sur les chemins on a croisé des voyous, mais on est arrivés ici, on ne veut plus rentrer ». Ça s’arrêtait là. Je suis très sensible aux émotions, aux non-dits. Il y a un bruit dans le silence, dans les silences des femmes qui ont été maltraitées il y a un bruissement, ce que j’appelle le bruissement des ailes brisées, c’est fort. Et ce bruissement m’a poursuivi.

Les femmes au camp ne me parlent pas, mais j’observe leurs vêtements, j’observe les scarifications de certaines et même des cicatrices qui, je le devine, sont liées aux atrocités qu’elles ont connues et subies. Je vois, par exemple, une femme avec des alvéoles, des taches séchées sur ses vêtements; je devine que c’est une femme qui allaite et qu’elle n’a pas assez de vêtements; dans les odeurs qui émanent d’elles, je devine des femmes qui sont allées aux champs très tôt et qui sont rentrées… et toutes ces émotions-là ont changé mon regard sur ce texte et ont modifié ma façon d’écrire l’histoire. Quand je suis rentrée, je me suis enfermée dans mon atelier (c’est mon espace dédié pour écrire), j’étais comme habitée. J’étais à Paris physiquement, mais mes pensées, tout mon esprit, étaient restées à Bidibidi. À un moment donné, j’étouffais même parce que ce camp vivait avec moi tous les jours, étant à Paris. Le roman terminé, j’ai eu l’impression que c’était fini, que je sortais enfin du camp, parce que ce sont les émotions des personnes rencontrées qui m’ont poursuivi jusqu’à la fin de la réécriture.

Dans le roman, vous parlez à plusieurs reprises d’une organisation solidaire réunissant les femmes du camp. Avez-vous remarqué l’existence d’une sorte de solidarité entre les femmes lors de votre visite à Bidibidi?

Au camp, je n’ai pas eu le temps de voir cette solidarité, mais des informations que j’ai recueillies de l’organisation du camp m’ont confirmé que les femmes se regroupent dans ce qu’on appelle en Afrique des tontines. Elles cotisent pour une première femme et puis elles lui donnent cet argent et, le mois suivant, c’est à la prochaine. Ça se fait comme ça tous les mois. Et il y a aussi des associations qui interviennent pour permettre à des femmes d’ouvrir de petits commerces. Je suis donc partie de ces informations pour imaginer cette sororité, dont j’aimerais qu’elle soit forte entre toutes les femmes. J’ai pensé que c’est la sororité qui sauvera dans le camp de Bidibidi toutes ces femmes blessées de guerres, guerres sociales comme intimes.

Dans votre roman, vous racontez la souffrance. C’est extrêmement dur, ce que vous racontez, à différents niveaux, que ce soit ici à Paris ou dans le camp. Néanmoins, vous n’êtes jamais tombée dans le mélodramatique, ce qui fait une des forces de ce texte. Comment ne pas tomber dans le pathos?

Ce que j’ai convoqué c’est la façon dont on habite nos fêlures en Afrique, une façon de vivre avec la tragédie… Quand je suis arrivée en France, j’avais un peu plus de 25 ans, et j’ai remarqué qu’on n’habite pas le monde de la même manière, on n’est pas dans les calculs que les choses arrivent pile poil à telle date, comme en Occident. J’ai été récemment en Côte d’Ivoire et j’ai vu un père de famille qui vendait un meuble et faisait le tour des quartiers en le transportant sur la tête pour trouver un acheteur. S’il vend ce petit meuble pour quinze mille, il rapportera quelque chose à manger à ses enfants, à sa famille, mais il n’a pas la pression du prêt bancaire, de la maison à payer sur trente ans, donc il n’a pas le genre de stress qui empêche de dormir et ça, je pense que c’est l’une des forces de l’Afrique. J’ai convoqué cette façon de vivre en Afrique pour écrire ce texte, c’est à dire qu’à côté d’une tragédie on va toujours chercher la part de lumière, comment sortir de là. Quelqu’un tombe malade, on va voir comment toute la famille va vite se cotiser pour aider ; on a un deuil, on va pleurer ensemble pour vite se relever, c’est à dire, qu’on ne reste pas dans le drame longtemps. Parfois, on met de la poésie là où il ne faut pas en mettre. Par exemple, on va en mettre dans le deuil, quand on va accompagner un décès; et toute la beauté qui peut accompagner le deuil fait qu’on se sent fort après le deuil.

Comment voyez-vous la problématique de l’intégration des femmes africaines au mouvement féministe en France? Comment les problématiques qui touchent particulièrement les femmes africaines sont-elles présentes dans le discours du mouvement féministe français?

Je pense qu’il y a deux courants dans ce que je désigne l’afro-féminisme. Il y a le féminisme qui ne s’est jamais défini comme étant le féminisme en Afrique et qui est celui de nos grands-mères qui malheureusement s’éteint progressivement parce que les jeunes filles n’ont pas pris la relève. Quand j’écoute les histoires de mes arrières grand-mères et leurs sœurs, comment elles habitaient le monde, comment les femmes avaient du pouvoir, comment vis-à-vis de leurs maris elles étaient affirmées, comment la cité les consultait pour les décisions… C’étaient des femmes du XIXème siècle. J’ai eu la joie, la chance d’avoir connu mon arrière grand-mère et aujourd’hui je suis certaine que si elle voyait mes sœurs et mes cousines, elle se demanderait si c’est son sang. Et aujourd’hui les féministes africaines savent qu’il y a bien une différence entre le féminisme général, mais qu’il y a des particularismes selon le contexte, selon l’histoire, selon la culture, et la grande difficulté est d’intégrer ces particularismes là au féminisme en général.

Qu’est-ce qui a pu se passer entre la génération de vos grand-mères et celles d’aujourd’hui?

Elles ne se demandaient pas qui elles étaient par rapport à l’homme, elles étaient elles. Elles s’affirmaient comme femmes et en tant que femmes. Le féminisme type « puisque l’homme fait ça, je le fais aussi « , cela revient à adopter les mêmes postures, les mêmes ambitions, à boire et à fumer pareil que les hommes, et pas à rechercher une complémentarité tout en étant soi-même. Puisque vous nous avez fait ça, je veux ça. Bon, les mêmes salaires, je suis d’accord. Mais nos arrières grands-mères avaient compris que le pouvoir c’était elles. Parfois, on peut être puissante et silencieuse et c’est ça que les jeunes féministes qui ont vingt ans n’ont pas encore intégré. Mais avec l’âge, ça s’intègre.

Est-ce que vous diriez que votre littérature est politique et engagée?

Oui, en tout cas j’aimerais me définir comme une romancière engagée, j’aime cette idée. L’Afrique a besoin que notre littérature soit encore foncièrement engagée, même si pas à la Senghor ou à la Césaire, parce qu’on a changé d’ère. Beaucoup de jeunes poètes de nos temps se trompent et pensent qu’ils sont encore à l’ère de Frantz Fanon et de Césaire. Non, mais l’engagement doit demeurer et s’adapter aux exigences de nos nouvelles sociétés. Et je pense que même ceux qui n’aiment pas Houellebecq, par exemple, liront dans ses textes un engagement parce que l’écrivain finalement est témoin de son temps.

Vous pensez que les écrivains européens en ont moins besoin ou dans une moindre mesure…

Si, toujours autant, mais ça prend d’autres formes. Cher connard de Virginie Despentes, c’est un cri, un coup de gueule, c’est une autre forme d’engagement, avec les problématiques actuelles.

Est-ce que votre littérature est lue dans votre pays d’origine? Comment ça se crée ce pont entre une publication faite en France (votre pays d’adoption) et sa parution dans votre pays d’origine?

Ça prend un peu de temps. Les jeunes n’attendent que ça: lire nos textes. Mais il faut soit pouvoir les acheminer, soit trouver un éditeur local en Afrique pour que ça soit plus simple et pour que le coût du livre soit accessible. Mais ce sont des littératures qui sont lues, que ce soit en Occident ou en Afrique, et c’est ce qui est beau.

Propos recueillis le 24 septembre 2023 par Priscilla Coutinho et Gianna Schmitter pendant la rencontre 1 bouquin 1 vin avec Charline Effah à la Quincave (Paris).

Charline Effah, La Quincave, Paris, 24 septembre 2023, rencontre « 1 bouquin 1 vin ».

Charline Effah, née en 1977 à Minvoul au Gabon, acommencé à écrire jeune. Après une maîtrise en lettres modernes, elle soutient en 2008 une thèse de doctorat en littérature à l’université de Lille. En même temps, elle achève un Master en Gestion des ressources humaines. En 2011, elle se penche sur la condition des femmes avec son premier roman, Percées de chimère, suivi de N’être en 2014 et La danse de pilar en 2018, à quoi s’ajoutent plusieurs contes. Elle fait partie des voix actuelles des lettres africaines et francophones; en ce sens et pour reprendre Alain Mabanckou, Charline Effah est la voix du Gabon. Depuis 2016, elle est cheffe de l’institut Diadème (un institut de formation pour adultes).

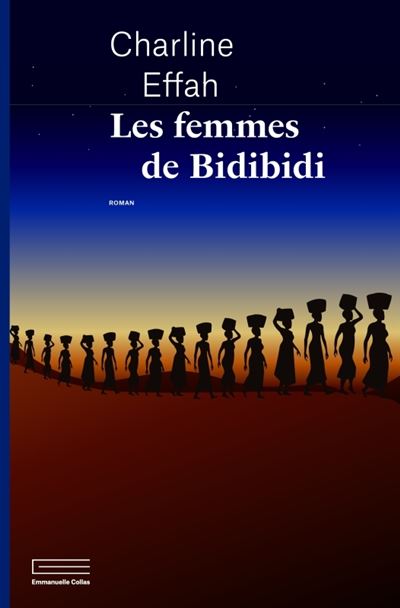

Charline Effah, Les femmes de Bidibidi, Éditions Emmanuelle Collas, 2023, 228p., 19€

0 commentaires