Gilles Pétel interroge l’actualité avec philosophie. Les semaines passent et les problèmes demeurent. « Le monde n’est qu’une branloire pérenne » notait Montaigne dans les Essais…

Avec le Mardi gras, la saison du carnaval touche à sa fin. Le lendemain a lieu le mercredi des Cendres, jour où débute le Carême : viande contre poisson, gras contre maigre, excès contre privation. Le carnaval, d’abord fête païenne dont l’origine semble remonter à l’antique Babylone, a plus tard été récupéré et encadré par l’Église catholique.

Mais quel est le sens du carnaval ? Peut-on encore parler de carnaval dans nos sociétés démocratiques ? Et si tout n’était plus au fond aujourd’hui qu’un vaste carnaval ? Si le carnaval est la fête du travestissement, où sont désormais les masques ?

Dans Le Sacré et le profane (1965), Mircea Eliade définit le carnaval comme « la régression du cosmos dans le chaos ». Pendant cette fête, dont la durée varie de un à huit jours (cinq jours pour les Sacées à Babylone, huit jours pour les Saturnales à Rome), les ordres sont abolis ou plutôt renversés. Ainsi lors des Sacées, les maîtres deviennent les esclaves et inversement. Un condamné à mort est élu roi pendant la durée des fêtes avant d’être exécuté. Ce schéma se retrouve dans les Saturnales où le peuple choisit un roi de pacotille. La licence est de mise : le carnaval est associé à la débauche. Le même phénomène se rencontre dans la fête juive de Pourim qui célèbre l’histoire d’Esther. Cette fête qui n’est pas exactement un carnaval lui emprunte cependant de nombreux traits comme le déguisement, l’inversion des rôles et surtout la transgression des règles : Pendant Pourim tout est permis, même quand la Tora prescrit le contraire (Deutéronome, XXII, 5).

Le carnaval est donc un moment de grande liberté. Ce n’est pas la liberté rationnelle dont rêvent les philosophes mais une liberté débridée qui corrompt l’ordre, que celui-ci soit social (les maîtres deviennent des esclaves), sexuel (les hommes se travestissent en femmes pendant que celles-ci portent barbe et moustache), religieux (il est permis de s’enivrer pendant Pourim) ou économique : le carnaval est un moment de dépense ostentatoire sans contrepartie comme le montrent les sommes élevées que dépensent les Cariocas pour les costumes de leurs défilés. Il s’agit bien en apparence d’une « régression dans le chaos ». On peut pourtant se demander si ce désordre des « carnavaleux » n’est pas le retour à un autre ordre, un ordre plus juste, celui précisément de l’égalité naturelle entre tous les êtres. L’élection d’un roi de pacotille lors des Saturnales ou mieux encore la place du roi offerte au condamné à mort lors des Sacées montrent bien ce désir de retrouver un ordre naturel derrière le désordre social.

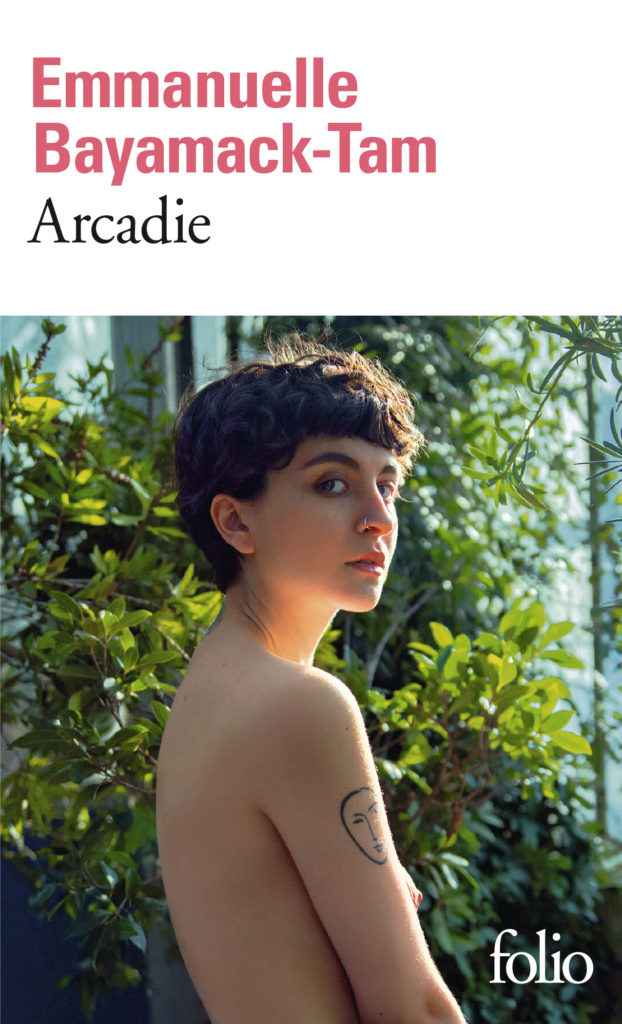

À carnaval donc, le peuple se travestit : le pauvre se tient derrière le masque du prince. Tout est renversé. L’amour lui-même n’est plus réglé : on peut embrasser qui on veut sans choquer qui que ce soit. Ces transgressions multiples et généralisées pendant quelques jours avaient un sens dans des sociétés fortement hiérarchisées : des sociétés d’ordre construites sur une inégalité posée comme fondement. Mais dans nos sociétés démocratiques, où règne « une égalité de condition » (Tocqueville), quel sens peut garder un tel renversement ? Peut-on encore faire carnaval ?

De fait, aujourd’hui, bon nombre de carnavals (Venise ou Nice, par exemple) se réduisent à des défilés de chars et de masques sans danger ni véritable transgression. Le carnaval n’est plus qu’une simple parade, une occasion pour les villes d’attirer un peu plus de touristes qu’à l’accoutumée. Cette dégénérescence de la fête peut être comprise comme une suite logique de la démocratisation de nos sociétés.

Dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville analyse avec précision les conséquences mécaniques induites par le fait de l’égalité de condition : « … il crée des opinions, fait naître des sentiments, suggère des usages et modifie tout ce qu’il ne produit pas. » (Livre I, introduction)

À l’égoïsme de l’aristocratie, la passion de l’égalité substitue l’individualisme, ce « sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l’écart avec sa famille et ses amis. » (Livre II, deuxième partie, chapitre II). Elle rend ainsi les hommes de plus en plus indépendants les uns des autres. À la recherche des plaisirs rares et ostentatoires, elle substitue « la passion du bien-être matériel ». Enfin à l’opposition des classes, elle substitue la concurrence de tous.

On voit mal dès lors ce que les citoyens de la démocratie pourraient chercher à transgresser. Quand il n’y a plus de maître, quel renversement des rôles pourrait encore mettre en scène le carnaval ? Dans une société où les mœurs se sont libéralisées, quelle inversion pourrait mimer la fête ?

Le carnaval ne semble plus être qu’un héritage du passé, tombé au rang du folklore.

Pourtant cette égalité de condition que Tocqueville présente comme le fait fondateur de la démocratie moderne peut engendrer des conséquences dangereuses. Rendus indépendants les uns des autres, les individus sont plus faibles. Soucieux seulement de leur bien-être, les hommes laissent volontiers à d’autres le soin fatigant de la conduite des affaires publiques. Tocqueville envisage ainsi un avenir sombre où un État au pouvoir inouï quoique « doux » instaure une nouvelle forme de despotisme. Cet État contraint les individus dans leurs actions privées : il surveille, contrôle les opinions, les mœurs et travaille au « bonheur » de tous les citoyens afin de les maintenir dans la seule recherche du bien-être. Et si les citoyens ne se révoltent pas contre ce pouvoir, c’est d’abord parce qu’ils l’ont eux-mêmes choisi :

« Chaque individu souffre qu’on l’attache parce qu’il voit que ce n’est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même qui tient le bout de la chaîne. » (Livre II, troisième partie, chapitre VI)

Ce pouvoir omniprésent est en même temps imperceptible. Sa douceur et sa bienveillance masquent son despotisme. Si un tel pouvoir devait s’installer dans nos démocraties, mais peut-être nous gouverne-t-il déjà sans que nous le sachions, il ne pourrait que se cacher. Nous croyant tous égaux, même s’il ne s’agit bien souvent que d’une « égalité imaginaire » comme le note Tocqueville, nous refusons systématiquement toute forme d’autorité, morale, politique ou intellectuelle, parce que celle-ci nous apparaît comme un retour de l’inégalité et comme une forme de privilège insupportable dévolu arbitrairement à quelques-uns. Le pouvoir doit donc se travestir et nier ce qu’il est s’il veut être accepté.

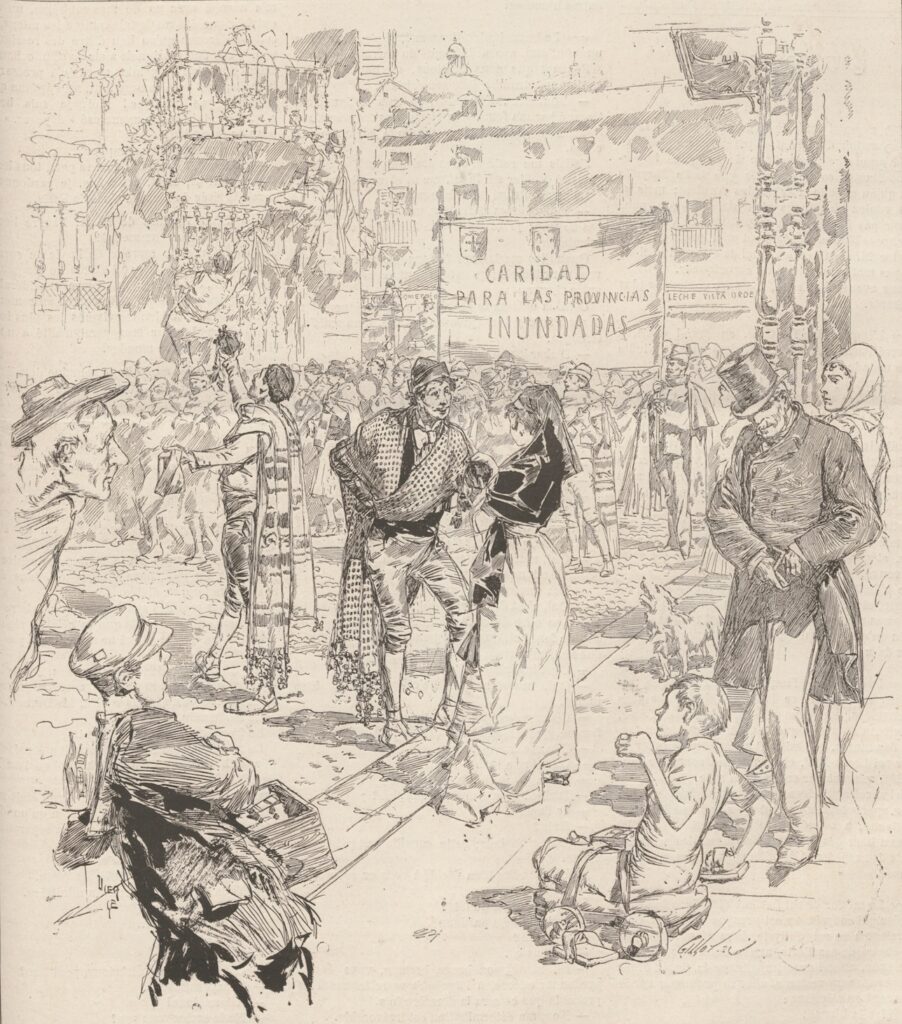

Mais le masque et le travestissement ne sont-ils pas justement les emblèmes du carnaval ? Ce sont des figurines qui nous gouvernent, des têtes grotesques, grimaçantes et rieuses jusqu’au moment où elles laissent s’exprimer à nu leur autorité. La technique d’encerclement des manifestants par les forces de l’ordre mise en place sous la présidence de François Hollande, et reconduite depuis, m’en semble un bon exemple : soudain une manifestation se trouve ramenée, réduite au parcage d’un troupeau. Plus encore le carnaval s’exprimait par une transgression des règles, par une « régression dans le chaos »). Mais le néolibéralisme qui défait peu à peu le code du travail et détruit les services publics ne transgresse-t-il pas les règles qui nous permettent de vivre ensemble ? La violence enfin dont faisaient preuve autrefois les « carnavaleux » n’est-elle pas aujourd’hui du côté du pouvoir ? Il semble ainsi qu’on puisse bien parler d’un renouveau du carnaval. Seulement ce n’est plus le peuple qui fait la fête, mais l’État. En France, l’affaire Benalla a tout d’une triste mascarade.

En ce moment, de l’autre côté de la méditerranée, se déroule le carnaval d’Alger. Le président Aziz Bouteflika désormais officiellement candidat à sa propre succession n’est plus en mesure ni de signer ni de parler ni même simplement de se montrer en public. Ce n’est plus qu’un masque sans visage. Les autorités algériennes ont donc choisi de le présenter au peuple à travers son portrait officiel encadré (voir Libération du 3 mars 2019). On ne saurait rêver meilleur travestissement du pouvoir. La question bien sûr que tous se posent est de savoir qui se cache derrière ce masque ou ce tableau. Dans l’attente d’une réponse, le peuple est dans la rue. Et là encore la rue exprime davantage un désir d’ordre que « la régression dans le chaos ».

Nous avons donc bien renversé les ordres mais pas dans le sens où nous l’imaginions : le chaos est du côté des nouvelles gouvernances, l’ordre du côté du peuple. À chaque époque son carnaval.

Gilles Pétel

La branloire pérenne

0 commentaires