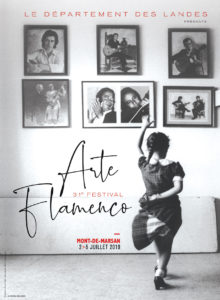

Une jeune fille danse devant des portraits de bien plus anciens qu’elle. On pense tout d’abord à un montage mais non, la photographie n’est pas truquée. Lors de l’une de ses expositions, Michel Dieuzaide qui a un amour inconsidérable, voire inconsidéré pour la culture espagnole depuis plus de trente ans, a saisi cet instant véridique. Sa photo fait l’affiche de la 31eédition du festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan (département des Landes) où il présente également une documentaire et une exposition où les chanteurs les plus (ou moins) reconnus côtoient les danseurs, en noir et blanc. « Être flamenco, dit-il, est une manière d’être. Une manière téméraire de traverser la rue, et la vie. De tenir une cigarette […] Être flamenco, c’est se ranger aux côtés des êtres qui tentent de trouver un peu d’espoir, au fond même du désespoir. »

Une jeune fille danse devant des portraits de bien plus anciens qu’elle. On pense tout d’abord à un montage mais non, la photographie n’est pas truquée. Lors de l’une de ses expositions, Michel Dieuzaide qui a un amour inconsidérable, voire inconsidéré pour la culture espagnole depuis plus de trente ans, a saisi cet instant véridique. Sa photo fait l’affiche de la 31eédition du festival Arte Flamenco de Mont-de-Marsan (département des Landes) où il présente également une documentaire et une exposition où les chanteurs les plus (ou moins) reconnus côtoient les danseurs, en noir et blanc. « Être flamenco, dit-il, est une manière d’être. Une manière téméraire de traverser la rue, et la vie. De tenir une cigarette […] Être flamenco, c’est se ranger aux côtés des êtres qui tentent de trouver un peu d’espoir, au fond même du désespoir. »

Ces propos pourraient résumer en partie la teneur de ce festival initiée par Antonia Emmanuelli, dont la programmation qui fait place à toutes les générations est assurée par Sandrine Rabassa. Une fois de plus, le festival très apprécié par les artistes espagnols, affirme sa vocation de fédérateur. La ville joue le jeu : des commerçants aux scolaires, des festivaliers aux Montois et Landais. L’espace urbain est pour cinq jours complètement espagnol et le foie gras rivalise avec le chorizo. On n’échappe ni aux éventails ni aux robes à pois et à volants et la nuit est aux cafés Social Club, aux cafés cantantes ou aux Bodegas. Mais le folklore, d’ailleurs pas si désagréable, s’arrête là car on danse aussi dans les écoles ou au centre hospitalier.

Les spectacles de rue (un off bien tenu et gratuit) ne dérogent pas à la règle de la qualité artistique. Pour preuve, Lucía « La Piñona » de Cadix a transformé sa petite estrade (remorquée par un triporteur vintage) en une scène digne d’une danseuse aguerrie. Sa danse légère et élégante, accompagnée notamment par la guitare d’Eugenio Iglesias a laissé dans l’air chaud une traîne de blancheur, une brume bénéfique.

En revanche, le soir, la très attendue création d’Eva Yerbabuena, Carne y Hueso, nous a échappé. Que dire de la danseuse que nous n’ayons déjà affirmé : sa maîtrise, son courage scénique, ses remises en questions pour aller plus loin dans son art, son intelligence de la musique, etc. Mais, dans cette bailographie, les déséquilibres chorégraphiques sont trop mis en scène. Les hommes ne sont ici que des faire-valoir, le plus souvent à l’unisson. Des boys qui doivent mettre en vedette la princesse, ce qu’elle mérite certes et, pour une fois, l’inversion des rôles ne nous dérange nullement. Mais la chorégraphie en souffre, trop frontale, trop centrée. Un solo aurait suffit ou un duo avec le guitariste Paco Jarana.

Chorégraphie aussi fragile avec Mercedes Ruiz qui manie le châle et la bata de cola en toute agilité. Sa relecture du célèbre Tauromagia du compositeur et guitariste Manolo Sanlucar, est foisonnante. Avec son complice et compagnon Santiago Lara, guitariste qui signe l’adaptation musicale, elle s’en donne à cœur joie Le classique espagnol, ses castagnettes, se mêle parfaitement au flamenco. Elle enfile les perles avec ses quatre danseuses pour en faire un collier où scintille le mot de trop qui fait basculer les certitudes. C’est poignant mais il manque ce fameux silence (demandé par le chanteur), des moments de panne. Le spectacle est trop dense.

Ce spectacle faisait suite au récital de María Terremoto : La Huella de mi sentío, où la jeune femme digne de son père (Fernando Terromoto disparu en 2010, lui-même digne de son père Terremoto de Jerez) se présente dans des robes de divas égyptiennes, avec son petit cachet à elle toutefois. Sa puissance vocale foudroie. Elle a quelque vingt années. La relève est assurée.

Marie-Christine Vernay

0 commentaires