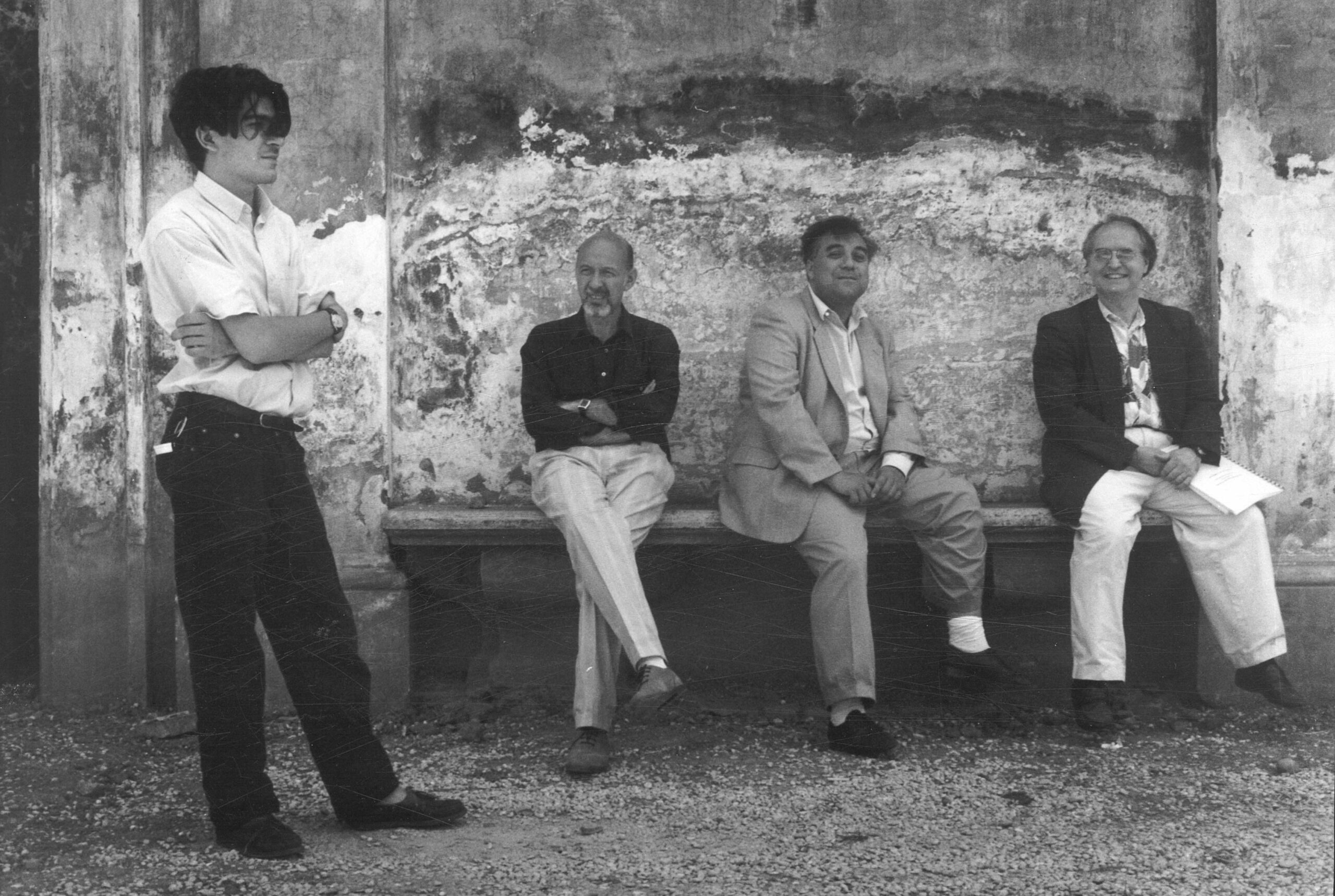

Villa Medicis, 1991. De gauche à droite: Gabriel Rivano, Aljoscha Zimmermann, Jean-Pierre Touati et Bernard Rémy © Nicolas Villodre

Notre ami Bernard a travaillé tant d’années à la Cinémathèque de la danse qu’elle lui était souvent identifiée, autant qu’à Patrick Bensard, à Nicolas Villodre, et aussi à Anne-Marie Chaulet.

La Cinémathèque de la Danse n’était pas seulement dans ses locaux de la rue du Colisée, de la rue de Longchamp, puis du boulevard de Reuilly, elle n’était pas seulement dans les salles de la Cinémathèque française, où avaient lieu ses séances les plus visibles, ses phares, qui portaient parfois loin: elle était un peu partout, dans d’innombrables salles, théâtres, festivals, universités, workshops, discussions, arrondissements, villes en région, capitales à l’autre bout du monde.

Elle était dans les regards, autant que dans les paroles.

Pour beaucoup, elle est un âge d’or: on y croisait Jean Rouch et Lucinda Childs, on y restaurait les films de Kazuo Ohno ou de Bob Wilson et on y organisait des avant-premières de documentaires sur le ballet classique, la culture tzigane ou la samba; il y avait Jean Babilée, Leslie Caron, Merce Cunningham… faut-il en dire plus? Chacun pourra faire sa liste, de créateurs illustres, qui ont déjà marqué l’histoire de l’art, et aussi d’artistes moins connus, mais pas moins exigeants, pas moins exemplaires, et parfois injustement traités par l’histoire.

La Cinémathèque de la danse n’était pas une académie, ni un conservatoire: elle était un laboratoire. Moment miraculeux d’une institution expérimentale. On peut le redire: une institution expérimentale. Ça paraît, aujourd’hui, une utopie. Elle est pourtant possible – nous l’avons vécue.

Aventure

C’est ce qui caractérisait la Cinémathèque de la danse: l’esprit d’aventure. Même quand on y célébrait des répertoires qu’on pourrait croire conventionnels, il s’agissait toujours, pour reprendre un terme si souvent utilisé par Deleuze, que Bernard aimait tant, de tracer une ligne de fuite, pour déplacer l’attendu, pour voir l’histoire comme si on ne l’avait jamais vue.

La Cinémathèque de la danse, telle qu’elle a été animée par Patrick Bensard, son créateur, c’était donc la rencontre: notre travail, c’était de faire se rencontrer une image, un écran et un public.

Mais là aussi, la rencontre était partout: c’était aussi celle d’une pensée et d’une image, d’une parole et d’une danse, d’un texte et d’un film, d’un philosophe et d’un danseur, d’un chercheur et d’une image, d’un programmateur et d’un film, d’un historien et de l’histoire, de l’ici et de l’ailleurs, du présent et de la mémoire, du présent et du présent.

C’est impossible à faire sans passion.

Rayonnement

Bernard était une des figures de cette passion. C’est comme ça qu’on peut vouloir se le rappeler: Bernard était discret, et il n’était pas du genre à se mettre en avant. Mais Bernard, c’était la passion. Cette passion, elle n’attendait qu’une occasion pour irradier, et ce rayonnement, il était toujours là, possible, dans un sourire: ce sourire malicieux qui semblait faire partie de son visage autant que la morphologie ou la couleur des yeux, ce sourire qui manifestait son rapport aux autres et au réel, ce sourire indissociable de son souvenir; il est impossible de se rappeler Bernard sans le sourire.

Bernard, aussi, c’était l’exigence: l’exigence poétique. Sa manière de penser, sa manière d’écrire, sa manière de parler du cinéma et de la danse n’étaient pas toujours bien comprises, cette exigence pas toujours calée à l’efficacité froide qu’on attend souvent de la parole des institutions. Il a écrit un superbe livre, d’inspiration deleuzienne, sur les artistes qu’il aimait: Chaplin, Keaton, Tati. Peut-être une des plus belles choses qu’on ait écrites sur le mouvement, un gisement d’idées et de concepts. Le livre est malheureusement inédit; on ne perd pas espoir qu’il soit un jour publié.

Pour nous, qui avons eu la chance de côtoyer cet homme toujours bon et bienveillant, il est impossible de définir Bernard par une fonction, comme celle d’attaché de presse. Ou alors, il faudrait redéfinir le terme. Car il était penseur et poète, l’exégète d’un étrange phénomène qu’on pourrait décrire comme un possible du mouvement, un possible hétérogène, un mouvement souterrain à l’image, au corps et à la pensée, et qui venait parfois se manifester à leur surface, débordant les catégories académiques.

Virtuose

Il n’avait pas rencontré les lettristes; ce n’était pas sa famille, mais celle de son collègue (peut-on employer un terme si neutre?) Nicolas Villodre. Il nous pardonnerait certainement, pourtant, de rappeler ici les danses conceptuelles imaginées par Isidore isou et Maurice Lemaître: il y avait parmi elles, une « danse du cerveau » qui paraît avoir été créée pour Bernard. Car oui, la pensée danse, et ce n’est pas une métaphore, la pensée est un phénomène physique. Et de cette danse de la danse, Bernard était un des plus grands virtuoses, il en était le Noureev et le Fred Astaire, la Loie Fuller et l’Isadora.

Pour dire au revoir à Bernard, nous aurons tous et toutes notre manière, notre souvenir, notre dédicace, qui accompagneront les pensées amicales et affectueuses que nous enverrons à Élisabeth Schwartz et à leurs enfants, dont il nous parlait si souvent; qui, parmi nous, ne se souvient de l’amour et de l’admiration avec lesquels il prononçait ces deux syllabes, Babette?

Bali

Pour cela, parmi mille autres, un souvenir, peut-être: celui de Bali. Celui des musiques et des danses de Bali, sur lesquelles la Cinémathèque de la Danse a tant travaillé. Nous avions préparé, à l’époque du boulevard de Reuilly et où la Cinémathèque française était déjà à Bercy, une séance consacrée aux films de Rolf de Maré, tournés dans les années 30: une fabuleuse collection de trésors – un terme que nous appréciions particulièrement, et dans lequel résonne un émerveillement que nous revendiquions.

Parmi ces images saturées de sensations, de timbres, de couleurs et de rythmes, il y avait un film de quelques minutes à peine que Bernard aimait particulièrement: il était pourtant peu spectaculaire, en noir et blanc, ne montrait qu’un danseur, et qui ne dansait presque rien. Il s’agissait d’une danse en hommage aux enfants morts: elle consistait en un léger piétinement du sol, c’est tout, un des gestes les plus simples qu’on puisse effectuer, poser le pied sur le sol, une danse lente et pleine d’amour. Ce geste simple l’avait émerveillé, et rempli d’émotion. Peut-être cette danse simple pourrait-elle se danser, se rappeler, s’imaginer aujourd’hui en hommage à notre ami disparu.

Requiem

L’adieu à Bernard, lors d’une cérémonie sobre et émouvante dans la coupole du Père-Lachaise, nous a permis d’entendre le témoignage de quelques compagnons essentiels de sa vie, parmi lesquels Daniel Dobbels, l’ami de toujours, qui a rappelé l’épisode de sa désertion de l’armée, le courage qu’elle supposait, et la prison qui s’en est suivie, ou Patrick Bensard, touché par une projection de photos illuminées par les sourires de Bernard et d’Élisabeth.

Il a également été marqué par un moment de sublime, par un mouvement de sublime; de tels moments, si clairs et bouleversants, sont suffisamment rares pour qu’on se permette de le transcrire ici modestement, pour en prolonger la mémoire.

Pour rendre hommage à Bernard, Élisabeth a souhaité danser. Cette immense interprète d’Isadora s’est inclinée longuement, profondément devant le cercueil. Puis ses bras se sont lentement levés, animés de ces lignes libres qui transforment nos corps articulés en volutes souples comme des algues ou des nuages, avant qu’elle ne soit rejointe par quelques amies, parmi lesquelles Geisha Fontaine et Dominique Rebaud. Les danseuses, en ovale autour du cercueil, ont alors doucement brassé l’espace pour l’élever, et se sont jointes dans une ronde aussi bouleversante que l’aurait été le chœur d’un requiem – un requiem murmuré, en mode majeur, attentionné, attentif à accompagner dans la douceur, une musique d’hommage et de reconnaissance.

On a compris, tout à coup, dans cet espace commun à Bernard et Élisabeth, ce qu’est la danse, pourquoi on danse. Sans la poser, Élisabeth proposait une réponse, qu’on n’a pas besoin de formaliser en mots et en sens, à la question qui aura animé la pensée, qui aura orienté l’œuvre de Bernard: qu’est-ce-que la danse?

0 commentaires