Video hecho a base de la manipulación de 4 fotografías digitales capturando el efecto de una cámara obscura.

ISO: 800

Apertura: f/5

Tiempo de exposición: 300 latidos de corazón

Fecha: Mayo 22-30, 2020

Apagar la luz para ver mejor

Notas a un experimento de cámara obscura

Este video es producto de la frustración ante limitaciones técnicas y de la sorpresa al ver una fotografía en movimiento.

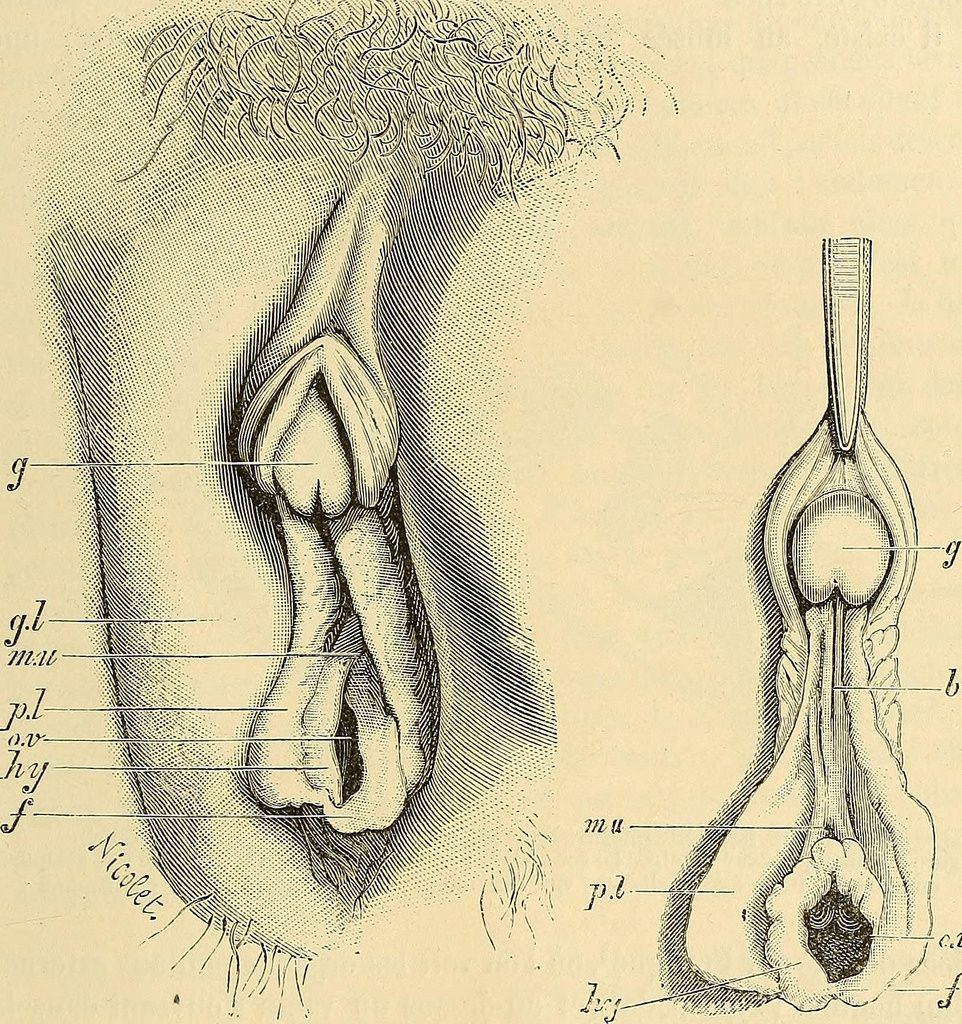

El objetivo es la parte más fácil: una tapa de cerveza y un clavo para perforarla y después pegar esto y un pedazo de cartón en la ventana. Después de esto el primer paso es cubrir por completo todas las posibles entradas de luz en la habitación. Lo recomendable es cubrir las ventanas con papel aluminio, cortar la electricidad dentro de la habitación para apreciar todos los lugares por donde continúa entrando el sol en pequeñas franjas que escurren por los contornos de las ventanas, por debajo de la puerta, etc. Regresar y agregar cinta adhesiva en dichas esquinas, ver aparecer los pequeños puntos de luz que ahora entran por los lugares donde se ha dañado el papel aluminio, pequeño cielo estrellado en el que hace falta desmantelar constelaciones hasta regresar al origen, obscuridad total.

Solo obscuridad

Una vez que se han eliminado todas las fugas de luz y el objetivo está en el lugar deseado, se apaga de una vez por todas la luz eléctrica. No hay nada, no hay proyección, no hay imágenes del exterior, solo obscuridad y un hilo débil de luz que entra por la tapa de cerveza como si del otro lado de la ventana no hubiera más mundo que una obscura botella que, perforada, suelta desganada un chorro contra el muro.

Pero al principio no hay nada, los ojos tienen que adaptarse a la obscuridad, la sangre tiene que fluir para que las pupilas se dilaten al máximo. Entonces comienza a aparecer, lentamente, como cuando se mete la hoja de papel fotográfico en la tina de revelador y poco a poco la vida nos muestra la imagen deseada mientras sostenemos el papel con pinzas y meneamos con cuidado la tina hasta que llega el punto exacto y queda ahí, fijado, el instante preciso, capturado, a partir de ahora petrificado.

Estoy dentro de una cámara

Solo que ahora todo esto ocurre en la pared y son mis pupilas las que manejan la alquimia y que, lógicamente pero de alguna manera aun en contra de mis expectativas, la imagen no es fija. Es este el primer momento de reconocimiento, aunque prefiero llamarlo de intimidad, cuando de pronto comprendo cosas que ya conocía intelectualmente pero que ahora experimento, reacción imprevisiblemente romántica ante un proceso que yo esperaba meramente mecánico. Estoy dentro de una cámara, y esa obviedad tantas veces repasada en libros de fotografía se convierte ahora en un hecho de lo más real y tangible. Estoy dentro de una cámara, estoy en mi recámara, esta es mi nueva cámara. El mundo exterior, vestido en fachada parisina, comienza a materializarse sobre mi recamara y la imagen no es estática: puedo ver aves que vuelan sobre mis sábanas mientras que en mi pared la persiana de un vecino se cierra (invitando tal vez otra obscuridad).

Es extraño que en lugar de pensar que me encuentro trabajando con una enorme cámara, me veo, casi en tercera persona, como un hombre en miniatura que se mueve dentro de una cámara de tamaño normal. Pienso entonces en la vida interior de mis otras cámaras, el flujo constante de vida que entra en esas pequeñas recamaras con pequeños hombres con pequeños sueños, flujo que yo insensatamente interrumpo con el afán egoísta de enjaular una rebanada de vida, de guardar prisionero un instante sólido dentro de una realidad/tiempo que ahora intuyo líquida.

A falta de tripié, los libros

Segundo momento de intimidad: a falta de tripié, los libros. Coloco un banco sobre una silla y comienza un divertido acto de equilibrio para alcanzar la altura que permita el encuadre perfecto. Tomo los libros más gruesos y sólidos del librero y con gusto veo que son en su mayoría libros de fotografía o de arte. Pero aquí el fetichismo asoma su linda cara y me indica que sí, 500 Fotografías, y sí, Koudelka, pero no le parece muy justo invitar a dos libros de cocina a nuestra pequeña ceremonia si no hemos invitado a Cortázar y sus “Babas del diablo”. Intento razonar con él: “Mira, Feti, el peso, el tamaño, estamos a oscuras, en una de esas nos tropezamos. La estabilidad…” Pero Feti me mira con esos ojos que todo saben arreglar y queda claro que tiene razón, qué cómo Cocina japonesa y no la antología de Herberto Helder. Pero es sabido que Feti es medio obsesivo y antes de darme cuenta me encuentro armando una torre inestable de palabras hermosas que me hacen llorar y soñar, carajo, si estamos creando algo bello aquí no nomás apretando botones.

Saco del closet una vieja cámara digital que me permitirá experimentar con los parámetros de exposición. Primera restricción técnica: el reglaje automático solo permite tomas de larga exposición con un máximo de 15 segundos. Los primeros experimentos funcionan bien siempre y cuando vista de blanco y me mantenga cerca de la torre-tripié. Esto pronto se vuelve problemático pues no consigo captar el fondo de la habitación donde se proyecta entera la fachada del edificio de enfrente. La cámara aún no puede ver lo que yo veo, aun le hace falta sangre para dilatar las pupilas. Habrá que cambiar el ángulo y meter la cámara en la esquina de la habitación de manera que yo pueda sostener el obturador manualmente sin entrar en la foto. El tripié ya no ejerce su función pero me gusta saber que sigue ahí, justo al límite del encuadre, como espectador o compañero de equipo que observa desde la banca.

El corazón como cronómetro

Bastaron 15 segundos para tomar fotos sobre una superficie blanca cercana al objetivo. Ahora es necesario encontrar el tiempo correcto de exposición para captar las imágenes reflejadas en el muro, pero medir el paso del tiempo en la obscuridad no es fácil. Tercer momento de intimidad: el corazón como cronómetro. Entrar en esta habitación para observar la obscuridad comienza a convertirse en un tipo de meditación, mi cuerpo miniatura se relaja, mi respiración es mucho más tranquila y es fácil concentrarse en cada latido del corazón. Respiro hondo, pongo la mano izquierda sobre el corazón, la derecha sobre el obturador, presiono y cuento hasta 50. Busco la imagen en la cámara: demasiado obscura, habrá que intentar con tiempos de exposición más largos. Ojos, cronómetro, obturador, 100 latidos: demasiado obscuro. Y así, hasta que encuentro el tiempo exacto, 300 latidos.

Durante el día, después de comer, disfruto de regresar a la cámara y sentarme en silencio hasta que da la hora de volver al trabajo. Mientras trabajo también, a veces, me gusta regresar y pasar un rato ahí sin tomar fotos, solo el tiempo necesario para que se acostumbren los ojos y cerciorarme que es cierto, que existe, que he construido una cámara en la que puedo entrar por la puerta. Instante de plena intimidad: de noche duermo en obscuridad absoluta con la tranquila emoción de saber que por la mañana el mundo exterior llenará la habitación y que será el cambio del color del cielo sobre mis sábanas lo que me despierte.

Y así pasan una semana y media de trabajo, con mi computadora instalada en la cocina, videoconferencias en Zoom con un librero de fondo que discretamente excluye los libros que me hacen vibrar. Y entre tareas, reuniones y llamadas, y durante la hora del almuerzo, escapo cada hora a mi cámara para recomenzar la ceremonia: Respirar hondo, dejar que la sangre fluya hasta las pupilas, ver la imagen que se incorpora sobre las superficies de la habitación, la mano izquierda sobre el corazón buscando el cronómetro, la mano derecha sobre el obturador, silencio, 300 latidos.

La cámara, obviamente, no es móvil y por lo tanto solo hay una imagen por capturar. Pero esta imagen no es fija, por lo que intento capturarla en todos los momentos posibles para así después tejer los instantes y sacarla de su prisión temporal. Intento capturarla con la luz de la mañana cuando el cielo es más azul, a las 11 que es la hora en que el sol se posa con más intensidad sobre la fachada de enfrente, y a diferentes intervalos durante el día para seguir el movimiento de las sombras hasta que la fachada desaparece y solo es posible ver el color de cielo cambiar sobre las sábanas y la luz que se va extinguiendo sin importar cuánto dure la exposición, 300 latidos, 500 latidos, 800 latidos, obscuridad.

Pedro Escobar es fotógrafo aficionado y amante de la literatura. Cursó sus estudios en México, Estados Unidos y brevemente en Francia. Ha abandonado dos doctorados y prefiere dedicar su tiempo a intereses un tanto cronófagos: grabar cantos de aves, hacer podcasts, escribir o simplemente pasar largos ratos observando paredes.

Leer el texto en versión francesa

0 commentaires