Quelque chose là-haut : tous les quinze jours, un nouvel épisode d’une histoire simple et terrible. Il y a quelque chose là-haut qui m’obsède. Quelque chose dans le ciel, ou dans ma tête peut-être.

Null Island est une île qui se trouve au point zéro. Ses coordonnées géographiques sont 0°, 0° : zéro de longitude et zéro de latitude, soit le point d’intersection de l’équateur et du méridien de Greenwich. L’île est fictive car à cet endroit du Golfe de Guinée, à plusieurs centaines de kilomètres de la côte la plus proche, il n’y a en fait que de l’eau, et même beaucoup d’eau : les fonds sont de cinq milles mètres.

Null Island est une île qui se trouve au point zéro. Ses coordonnées géographiques sont 0°, 0° : zéro de longitude et zéro de latitude, soit le point d’intersection de l’équateur et du méridien de Greenwich. L’île est fictive car à cet endroit du Golfe de Guinée, à plusieurs centaines de kilomètres de la côte la plus proche, il n’y a en fait que de l’eau, et même beaucoup d’eau : les fonds sont de cinq milles mètres.

Null Island n’existe pas, et pourtant c’est le lieu le plus visité du monde, virtuellement s’entend. Les logiciels de géocodage — des programmes qui traduisent les adresses postales en coordonnées géographiques — vont automatiquement pointer dessus lorsqu’on leur soumet une adresse inconnue. C’est-à-dire que quiconque cherche un lieu qui n’est pas répertorié dans les bases de données se retrouve à Null Island. Ce lieu de pure convention est ainsi devenu, informatique aidant, le grand lieu de rendez-vous des gens égarés. Il n’en fallait pas plus pour que quelques facétieux créent une république de Null Island avec un gouvernement, un drapeau, des institutions, des hôtels, un service postal qui relève le courrier chaque jour à 0h00, et même des banques, malgré la valeur nulle du dollar nullien.

Jamais je n’aurais imaginé qu’un jour je visiterai l’île des paumés, dont j’ignorais jusqu’alors la (relative) existence, et qu’en sus je ferai cette visite en compagnie de son président et de deux membres du gouvernement. Il est vrai que rien de ce que j’ai vécu durant le mois de mai 2011 n’était seulement concevable, par un esprit sain du moins.

Il nous a fallu près de trois jours de navigation pour rejoindre ce fameux point zéro. Null Island n’est qu’à 400 milles nautiques dans l’ouest de Rolas mais notre rafiot se traînait ; c’était un vieux navire de pêche en bois long d’une vingtaine de mètres qui avait été réaménagé, assez approximativement, en bateau de plaisance. Nous étions six à bord de l’Argo : l’homme roux, les trois garçons entrevus à la piscine, Ilona et moi. Je ne sais d’où pouvait sortir ce bateau, je n’en avais vu aucun le long des côtes de Rolas.

Quand ils m’ont retrouvé en train de hurler devant le cadavre boursouflé de Jack, ils m’ont ligoté, ramené à l’hôtel et, autour du bar de la piscine, décidément l’épicentre de la vie sociale sur cette île, ils se sont lancés dans un long conciliabule tandis que je continuais de trembler, en état de choc. Ce qui m’a semblé être une délibération entre les quatre hommes a duré une bonne demi-heure. Un bout de phrase m’est parvenue aux oreilles : « La fille passe encore, mais ce type, il n’est pas question de … ». A la suite de quoi Ilona est venue défaire mes liens pour me ramener au bungalow 6. Elle n’a pas dit un mot. Cette fois, elle a fermé la porte à clé derrière elle (précaution absurde : les fenêtres étaient grandes ouvertes !). Avant de partir, elle m’a lancé de sa voix grave et paresseuse : « Toi, on peut dire que tu cherches vraiment les emmerdements. Et je crois bien que tu viens de les trouver ». Je n’ai pas essayé de fuir. Il n’y avait plus d’issue à cette situation.

Le lendemain matin, nous avons tous embarqués sur l’Argo, venu dans la nuit s’amarrer à un petit appontement devant l’hôtel. Je ne savais pas où nous partions. On allait probablement me balancer à la mer, au moins je ne finirais pas avec la tête au bout d’un bâton. C’était une piètre consolation: regarder le bateau s’éloigner, crier, gesticuler en vain, sentir ses poumons se remplir d’eau salée, regarder la mort arriver en prenant son temps n’était pas une perspective tellement plus engageante.

Une fois les aussières larguées et mes mains déliées, John Myers, ainsi qu’il s’était présenté quatre jours auparavant, m’a emmené dans une cabine qui lui faisait office de bureau. Il m’a fait asseoir en face de lui et, dans l’épais nuage de la fumée de son cigare qui m’a vite donné le mal de mer, il a commencé à parler. Il avait pas mal bu déjà, son ivresse laissait poindre un léger accent peut-être texan, du sud des États-Unis en tout cas. Son histoire, il me l’a racontée calmement, joyeusement, telle une bonne blague. Je l’ai écoutée en tremblant comme le condamné à mort que je pensais encore être.

John Myers était un spécialiste du droit de l’espace. Il l’avait enseigné, écrit de nombreux articles sur le sujet, travaillé pour diverses agences américaines. Le droit de l’espace n’était pas très complexe, le corpus de textes étant relativement limité, mais c’était une discipline passionnante car largement expérimentale, la plupart des cas posant des problèmes inédits. Myers a tenté de m’en exposer quelques-uns. Peine perdue : entendre parler des subtilités juridiques du cosmos au fond d’un vieux navire de pêche africain, qui plus est quelques instants avant la noyade, était simplement ahurissant.

Cependant Myers était décidé à me faire un cours en bonne et due forme, et comme c’était un excellent professeur, quelques informations se sont tout de même frayées un chemin jusqu’à mon cerveau, malgré la peur et l’envie de vomir. L’espace n’a pas de frontières bien définies, et ce qu’il est permis d’y faire n’est pas tellement plus clair. Une fois posé que le cosmos et l’orbite terrestre sont des biens communs de l’humanité, que l’on ne doit pas y faire circuler des armes nucléaires, l’essentiel est dit. Et tout le reste est envisageable. C’est avec l’arrivée d’opérateurs privés qu’ont surgi les questions les plus épineuses. Myers venait de plancher pour le Congrès américain sur l’exploitation minière des astéroïdes. Quelques milliardaires influents, dont les fondateurs de Google, s’étaient en effet mis en tête d’y expédier des sondes pour en ramener des métaux rares ; naturellement ils souhaitaient que soit adoptée au préalable une loi garantissant la pérennité d’investissements que l’on pouvait supposer massifs. Nul ne savait si le projet était sérieux ou s’il s’agissait d’un simple coup de com de patrons soucieux de passer pour des visionnaires. Toujours est-il que c’est à Myers qu’on avait demandé de déblayer le terrain.

Il y avait une grosse houle et, à l’intérieur de ce bateau qui sentait le moisi, le cigare et la mort, j’avais de plus en plus le cœur au bord des lèvres. Myers continuait son cours : « La première qualité que doit avoir un spécialiste du droit de l’espace, mon garçon, c’est l’imagination. Elle ne doit avoir absolument aucune borne ! Je peux vous dire que si l’on découvrait demain sur la Lune un énorme gisement de platine ou de scandium, il y aurait dans l’instant dix compagnies prêtes à y envoyer des robots-foreurs. Oui mais après ? Faudrait-il payer des taxes sur cette ressource ? À qui ? Combien ? Vous voyez, les avocats ne servent pas qu’à régler des problèmes de divorce ». Et de hoqueter d’un rire de poivrot. Il s’est versé un nouveau verre de bourbon, m’en a proposé un (que j’ai refusé bien sûr) et a allumé un autre cigare.

La Déclaration de Bogota. Voilà qu’il remettait le sujet sur le tapis. L’affaire avait nourri sa thèse de doctorat. Non seulement il s’était rendu en Colombie pour la signature en décembre 1976, mais il y était resté ensuite plusieurs jours car il voulait découvrir le fin mot de l’affaire. D’emblée, il était apparu à Myers que cette revendication des pays équatoriaux sur des bouts de ciel perchés à des dizaines de milliers de kilomètres au-dessus de leur sol ne rimait à rien : ces gens-là n’étaient tout de même pas assez idiots pour croire que les puissances spatiales allaient les rétribuer pour la simple raison que leur territoire exerçait sur les satellites une attraction contribuant à les maintenir en place. Cette affirmation de souveraineté devait cacher autre chose, mais quoi ?

À la fin de la conférence, Myers était allé se présenter à l’initiateur du texte, un Colombien du nom de Gaviria. Ce dernier avait été séduit par ce jeune Américain si déluré, à la parole si franche, et il lui avait accordé un rendez-vous deux jours plus tard au ministère des Affaires étrangères où il occupait un bureau rempli d’objets d’art primitif. Gaviria avait alors fait à Myers tout un discours sur les nouvelles formes du colonialisme, sur le droit des pays équatoriaux à se défendre contre cette invasion de leur « espace vital », etc. Il n’avait fait que répéter ce qu’il avait dit à la tribune, en termes moins diplomatiques mais de manière aussi peu convaincante. Au terme du laïus, Myers avait répondu abruptement qu’il n’en croyait pas un mot, que ces arguments relevaient de la pure bouffonnerie. Ce dont le doctorant était sûr, c’est que, comme lui, Gaviria était homosexuel.

Les deux hommes avaient continué leur entretien dans un bar puis dans une chambre d’hôtel où il ne fut plus question d’orbite géostationnaire. Le lendemain matin, le fonctionnaire colombien avait fixé un nouveau rendez-vous à Myers, l’avertissant qu’il serait bon qu’il ait cette fois au moins trois jours devant lui. Ils étaient alors partis en voiture vers le sud. Vingt-quatre heures de route pour descendre jusqu’à l’entrée du parc national de La Paya, près de la frontière péruvienne. Ce vaste plateau de jungle et de lagunes est située juste sous l’équateur et les indiens Uitoto en sont les seuls habitants. C’est à la rencontre de ces indiens que le Colombien emmenait son Américain effronté.

Sous le toit en feuille de palmiers d’une grande case circulaire, des indigènes préparaient une cérémonie à laquelle des deux hommes furent aussitôt conviés. Ils semblaient y être attendus, en fait. Des femmes avaient épluché des plantes aux fruits couverts d’épines ; elles en avaient extrait les graines, détaché les feuilles et jeté le tout dans un chaudron d’eau bouillante. On avait laissé l’infusion refroidir puis trois jeunes hommes aux visages couverts de tatouages s’étaient avancés qui en burent une louche à tour de rôle. Ils s’étaient ensuite allongés sur le sol en terre où ils furent bientôt pris de transes ; ils se mirent à psalmodier puis à chanter, puis à hurler en dialecte indien (du murui, souffla Gavria à son compagnon), comme possédés. Myers s’était dit qu’il était tombé dans quelque cérémonie vaudou ; à toutes fins utiles, il avait mis son magnétophone en route. Bonne idée car tout à coup les trois cobayes commencèrent à s’exprimer en anglais — un anglais presque parfait, quoique alourdi d’une pointe d’accent américain — en prenant des voix d’hommes, de femmes et d’enfants avec toutes sortes d’intonations. On aurait dit une pièce de théâtre au cours de laquelle les acteurs se seraient distribué les répliques dans le désordre. Parfois ils se mettaient chanter, et l’instant d’après ils produisaient d’étranges borborygmes. Puis la logorrhée polyphonique recommençait.

Au bout de deux heures, Gaviria avait touché l’épaule de Myers en lui faisant signe de se lever. Une fois revenus dans la voiture, le Colombien avait dit à l’Américain : « Voilà, tu sais tout ». » Quoi, tout ? avait fait l’autre. Tu m’as emmené à l’autre bout du pays rien que pour voir des types en transe ? Je ne vois pas bien le rapport ». » Tu sais tout », avait répété Gaviria qui s’en était tenu là, se refusant à la moindre explication. Les deux hommes ne s’étaient pas revus à Bogota, et Myers avait repris l’avion extrêmement perplexe.

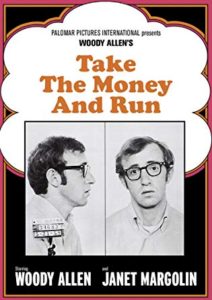

À son retour à l’université McGill de Montréal, où il préparait son doctorat, Myers avait écouté et réécouté son enregistrement. Le contenu en était vraiment curieux : s’y trouvaient mêlés des dialogues de comédie et des slogans publicitaires. Des amis auxquels il fit écouter les voix ne voulurent pas croire un seul instant que celles-ci avaient été enregistrées au fin fond de la forêt équatoriale colombienne. « C’est marrant, avait dit l’un d’eux. À un moment, on jurerait que c’est un extrait de Prends l’oseille et tire-toi ».

Édouard Launet

Quelque chose là-haut

0 commentaires