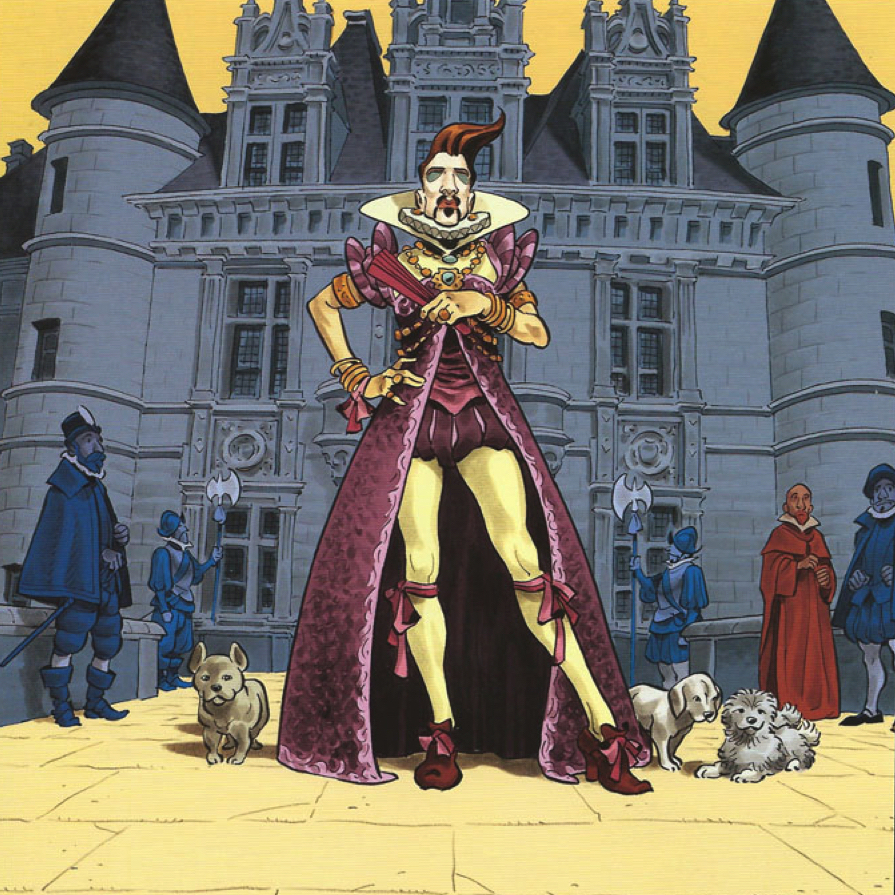

Un mystérieux virus venu d’Asie, une planète malade de ses habitants et une étrange race d’extraterrestres médecins prêts à toutes les thérapies de choc pour la guérir. Un roman d’anticipation écrit en 2012, jamais publié, qui pose sur notre modèle de civilisation des questions plus que jamais d’actualité.

Un mal qui répand la terreur,

Mal que le Ciel en sa fureur

Inventa pour punir les crimes de la terre.

Jean de la Fontaine, Les Animaux malades de la peste

Et le bacille humain, minuscule vibrion mortel

qui se tortille sur la croûte supérieure de la terre,

sera bientôt stérilisé dans l’anéantissement.

Arthur Conan Doyle, La Ceinture empoisonnée

I

Il les terrorisait. Même menotté à une chaise, la tête dans un sac, il les terrorisait. La peur qu’il percevait était celle des bêtes sous l’orage, des premiers hommes face à la foudre, de ces peurs qui sont à l’origine des religions. Les fusils d’assaut tremblaient d’un pieux effroi dans les mains des miliciens en position de tir. À genoux, ceux-ci paraissaient en vénération. Ils portaient des masques à gaz et la combinaison de protection contre les nuées d’insectes, avec l’insigne du dieu Pan sur la poitrine.

Malgré le sac, rien ne lui échappait : il aurait pu décrire le tribunal dans l’ancien palais de justice, les murs crevés par les racines de la jungle qui recouvrait la ville, l’humidité et les mouches qui n’osaient pas profaner sa peau maculée de tant de sangs. Parmi les dix juges qui lui faisaient face, une seule femme, qu’il reconnut à son odeur. Elle aussi croyait le connaître, le moment viendrait de la détromper : désormais, il n’était plus que le cheval de Troie, la mort sous son masque rouge, le dernier remède. Au loin, un rat géant couina. Les juges chuchotaient mais lui ne perdait rien de leurs délibérations. Ainsi, ils s’étaient résolus à le laisser parler avant l’exécution, comme il l’avait demandé. Une dernière occasion lui serait donnée de délivrer aux hommes le message de Xahu-la. Devait-il s’en réjouir ? Il se sentait si las… La fin était proche, il pensait déjà à l’après. Tant d’années que son existence se réduisait à l’accomplissement d’une fonction : saurait-il recommencer à vivre comme un homme ?

À travers la puanteur du sac, il aspira dans un soupir l’air infecté par la peste orpheline. « De cœurs qui n’en sauraient guérir, elle est partout accompagnée », se souvint-il avec tristesse, mais sans remords : il se contentait de remplir sa fonction. Dans le ciel du plafond écroulé passaient des nuages, comme avant. Il songea qu’après tant de mort cet instant de paix lui plaisait, malgré les menottes, le sang, la peur et les fusils braqués. Pour en profiter le plus longtemps possible, il décida de faire remonter son récit au matin du premier rêve…

II

“Le 17 avril 1918, Jebediah Scott revint seul de l’offensive qui décima son bataillon. L’aube était claire, la tactique mauvaise, l’ennemi les attendait. Ils furent balayés par la mitraille avant de franchir les derniers barbelés. Aucun n’atteignit la tranchée. Jeb trébucha sur le corps du soldat qui le précédait, un gamin du Kansas au visage couvert de taches de rousseur, qu’une rafale tua sur le coup. Toute la journée, Jeb resta couché dans la boue mêlée de sang, abrité par le cadavre du gamin, à compter les taches de rousseur. La terre imprégnée du phosgène répandu par les Allemands la semaine précédente sentait le foin moisi. Depuis le remblai, les soldats tiraient sur les blessés qui geignaient, sans oser sortir les achever : les deux tranchées étaient trop proches. Parfois, une balle atteignait par erreur le cadavre du gamin, qui sursautait comme s’il avait été piqué par un taon des vaches que sa famille élevait, dans le Kansas. Quelques jours plus tôt, le gamin avait expliqué à Jeb que ses parents, dans son enfance, avaient essayé de faire disparaître ses taches en lui appliquant chaque jour de la pomme de terre écrasée avec du jus de citron et du miel, dans un torchon. Sa peau était très sensible au soleil, même en ce début de printemps. Quand l’orage finit par éclater, trois heures plus tard que ce que l’état-major avait prévu, Jeb se réjouit simplement pour le gamin, et dit à voix basse une prière où il était question du soleil du Kansas. À la nuit tombée, il rampa jusqu’au camp.

Jeb n’était pas du genre à en rajouter. C’était un gars taiseux, les épaules larges, que ses parents avaient tôt retiré de l’école pour qu’il aide aux champs. Il compensait son manque d’éducation par un instinct silencieux. Sa force tranquille le rendait sympathique. Ses camarades, la plupart fils de cultivateurs du Midwest, virent en lui l’incarnation des valeurs d’humilité et de ténacité dont on leur avait dit qu’elles leur feraient gagner la guerre. Jeb n’aima pas être traité en héros mais devina que son retour réconfortait ses camarades. Comme on ne lui demandait en définitive rien de plus que de continuer à être lui-même, il alluma sa pipe de maïs et alla s’assoir dans la casemate pendant qu’on discourrait sur son exploit. Les officiers le félicitèrent, ses camarades le pressèrent de questions, il répondit par monosyllabes en tirant sur la pipe offerte par son père avant son départ. Là-bas, dans le Missouri, sa famille cultivait le maïs. Souvent, pour se moquer, sa mère disait à Jeb qu’il en avait tant mangé qu’il ressemblait à un épi : grand, souple et blond. Ce souvenir rappela à Jeb le garçon aux taches de rousseur à qui il devait la vie. Leurs familles devaient se ressembler. Jeb remarqua alors que le tabac qu’il fumait n’avait aucun goût, ce tabac noir si fort qu’on leur fournissait. Songeur, il fixa ses doigts serrés sur la pipe, des doigts brûlés par l’arsenic que les cultivateurs de sa région utilisaient comme pesticide depuis quelques années. Il repensa au soleil du Missouri, le même soleil qui brûlait la peau du garçon aux taches de rousseur dans le Kansas, mais ne parvint pas à se souvenir de la sensation de chaleur de ses rayons sur sa peau. Dehors, la pluie s’était remise à tomber. Le regard de Jeb aussi s’était embué. Il comprit que revenir n’avait servi à rien. Par coïncidence, c’est à ce moment précis qu’il disparut.

On le chercha en vain, il s’était volatilisé. Les jours passèrent, il fut déclaré manquant par la hiérarchie, tombé au champ d’honneur, afin d’éviter toute enquête sur sa disparition. Ceux qui étaient présents savaient qu’il n’avait pas pu quitter la casemate sans être vu : une déflagration étouffée, comme un obus lointain, et puis rien. Un accord tacite s’établit, tant de mort alentour anéantissait la curiosité, on ne parla plus jamais de Jebediah Scott.

Pour lui, cependant, ce ne fut que passer le revers de sa manche sur ses yeux pour sécher ses larmes, et la casemate, ses camarades, la tranchée, la guerre même, avaient disparu. À la place, le versant en pente douce d’une colline de roche vitrifiée, couleur rubis. Jeb se trouvait assis, dans la même position que dans la casemate, sa pipe à la main, sur une des bulles cristallines de sa surface lisse, comme de lave durcie. Translucide, la pierre luisait. La colline rendait violet le ciel où palissaient deux lunes. Jeb n’était pas seul. Un monsieur en frac, à quelques mètres, jetait autour de lui des regards affolés. Une femme élégante pleurait, à même le sol. Une dizaine de personnes, plus loin, se déplaçaient prudemment. Certaines portaient des costumes que Jeb n’avait jamais vus. Il y avait même un homme nu, la peau étrangement tatouée. Soudain, une balle fit étinceler le cristal près de la main de Jeb.

Il se jeta à terre. Du haut de la colline, un soldat allemand l’avait pris pour cible. Jeb n’avait pas d’arme. Attirées par la détonation, les gens firent mine d’approcher, Jeb profita de la diversion pour s’enfuir. Il courait plié en deux, de bulle en bulle, sous les balles du soldat allemand. Jeb tentait de le contourner, l’autre manœuvrait pour rester au-dessus. Ils montèrent vers le sommet de la colline. Soudain, les coups de feu cessèrent, un hurlement retentit.

Jeb sortit prudemment la tête. Plus haut, le soldat allemand se débattait dans la gueule d’une créature qui rappela à Jeb les sauterelles qui ravageaient parfois les cultures dans sa région, mais d’une taille monstrueuse. Jeb tituba, la créature le détecta. Un claquement de mandibules et le corps du soldat allemand fut sectionné au niveau de l’abdomen. Jeb dévala la colline.

En bas, elle disparaissait sous une plaine d’herbes hautes qu’au premier abord il avait prise pour une mer. À perte de vue, elle ondulait sous le vent comme une houle. En dévalant la pente, Jeb s’aperçut qu’il s’en trouvait bien plus loin qu’il l’avait pensé. Les herbes, en réalité, mesuraient plusieurs dizaines de mètres. Il s’y perdit, comme un mulot dans un champ de maïs. Dans la forêt des tiges, il se sentit en sécurité : la créature aux pattes articulées devait s’y trouver moins à l’aise que sur l’éboulis de cristal. Le souffle court, Jeb s’assit sur une racine pour faire le point. Pour une fois, son instinct était pris en défaut, si bien qu’il finit par se résoudre à ne pas comprendre. Pendant de longues minutes, il tira sur sa pipe, l’esprit vide. Il faisait sombre, la température avait baissé de plusieurs degrés à l’ombre des herbes. La sueur de la course, en refroidissant, fit frissonner Jeb. Il toussota. Le sol était couvert de pollens phosphorescents, les tiges faisaient en se balançant le même bruit que les champs de maïs mûrs devant lesquels Jeb et ses frères fumaient leur pipe, le soir après dîner, sur la galerie de la maison.

Soudain, Jeb se sentit fébrile. Il posa la main sur son front, c’est alors qu’il ressentit la brûlure des pollens dans les bronches. La fièvre monta instantanément, ses muscles se contractèrent, une toux irrépressible le prit. Son rythme cardiaque s’emballa, le sang battait ses tempes, ses poumons se consumaient. Il s’écroula en vomissant du sang. En moins d’une minute, Jebediah Scott était mort, la pipe de maïs de son père toujours dans la main.

Trois jours après sa disparition, les premiers cas de grippe espagnole se déclaraient sur le front…

Je ne suis pas de ceux qui se rappellent leurs rêves. De celui-ci, je ne gardai toute la journée qu’un soupçon de déjà-vu, le sentiment d’une absence, cet agacement qu’on ressent d’avoir oublié de faire quelque chose sans savoir quoi. Ce n’est que le soir, devant la télévision, qu’il me revint avec une précision qui me perturba.

À cause de la vague de chaleur, j’étais resté à la maison à travailler sur la table du salon, plus proche de la climatisation que mon bureau. À la radio, le matin, on avait parlé du réchauffement climatique, comme chaque jour, du trou dans la couche d’ozone et de cas de grippe recensés en Asie. Après le petit-déjeuner, j’avais essayé d’avoir mon ex-femme au téléphone. Elisa est biologiste. Quand ma stérilité a été diagnostiquée, j’ai préféré l’adoption au don de sperme. L’idée que des spermatozoïdes autres que les miens circuleraient dans le corps de mon épouse me faisait l’effet d’une trahison. Plus tard, après notre divorce, j’ai regretté mon intransigeance. Elisa ne s’est jamais remise en couple, pas plus que moi, et n’a pas non plus d’enfant : pendant des années, j’en ai conçu autant de culpabilité que de réconfort. Aujourd’hui qu’il me juge, après tout ce qui s’est passé, je ne voudrais pas que ce tribunal se méprenne sur mes sentiments…

Les procédures d’adoption ont été longues, nous nous sommes rendus quatre fois au Vietnam, les deux dernières pour rencontrer l’enfant, un orphelin de trois ans prénommé Bao. Bao souffrait d’une déficience immunitaire sans doute causée par les produits chimiques de la guerre, qui avait contaminé les nappes phréatiques. Sa mère, pendant la grossesse, avait bu de l’eau contaminée. Deux mois avant que nous n’allions le chercher, Bao attrapa la grippe aviaire. Nous prîmes à notre charge les frais d’inhumation, sans faire le déplacement. Avec les cadeaux que nous lui avions offerts à nos précédentes visites, c’est tout ce que nous aurons fait pour lui. Elisa mit du temps à se remettre. Se spécialiser dans l’épidémiologie l’avait aidée à se reconstruire mais chaque vague de contagion dans cette région du monde la plongeait dans la dépression.

Elle ne répondit pas au téléphone.

En fin de matinée, j’étais sorti vérifier dans le jardin qu’aucun récipient ne contenait d’eau croupie, comme les autorités sanitaires l’avaient demandé. Une variété de moustiques ramenée d’Afrique dans les bagages des touristes, y pondait ses larves, deux personnes avaient déjà succombé à la dengue. Précaution inutile, la sécheresse régnait et, pour économiser les réserves d’eau, on interdisait de remplir les piscines et d’arroser les jardins. La terre du mien était à nu, et les plantes desséchées. Sorti torse nu, j’en fus quitte pour un bon coup de soleil.

J’avais consacré le reste de la journée à corriger des copies et préparer mes cours. Après la sieste, l’actualité m’inspira de consacrer la séance sur La Fontaine du lendemain aux Animaux malades de la peste. Une inspiration qu’on peut considérer de mauvais goût, a posteriori, mais c’était la morale de la fable qui m’intéressait, dans le cadre de mon propos sur la philosophie politique du fabuliste, auquel j’ai consacré ma thèse : « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ». Dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd’hui, je voudrais que cette leçon ne soit pas oubliée…

Le soir, je lus tard devant la télévision, comme toujours depuis que je vis seul. Elisa n’avait pas répondu de la journée, j’avais décidé de lui rendre visite au laboratoire le lendemain. La chaîne d’informations permanente consacrait son édition spéciale à une nouvelle tuerie survenue quelque part à l’étranger. Depuis quelques mois, plusieurs villes, dans des pays différents, en avaient connu de semblables. Les distances, la fréquence des massacres et le nombre des victimes semblaient exclure l’hypothèse d’un tueur en série isolé. L’enquête s’orientait vers des groupes organisés à l’échelle internationale : sectes, groupuscules fascistes ou cellules terroristes. Aucune piste n’était privilégiée, les autorités semblaient de plus en plus désorientées au fur et à mesure que le rythme des tueries s’accélérait.

La dernière en date ne différait en rien des précédentes : la nuit, dans un centre-ville, des passants avaient été agressés sur plusieurs centaines de mètres, à l’arme blanche. À la course, il aurait fallu à un homme normal trois à quatre minutes pour parcourir la distance, or tout semblait indiquer que le massacre n’avait duré que quelques secondes. Autre invraisemblance : aucun des quarante-six passants frappés par le tueur n’avait survécu. Un seul coup suffisait à chaque fois, d’une arme tranchante qu’on n’avait pas pu identifier catégoriquement. Pour comble, comme dans les cas précédents, les rares témoignages ne concordaient pas, personne ne semblait avoir assisté aux crimes et les descriptions des suspects aperçus sur les lieux peu avant ou peu après les faits ne permettaient d’établir aucun portrait-robot : certains témoins avaient vu des blonds, d’autres des bruns, certains des chauves et d’autres des moustachus. L’hypothèse probable que les coupables agissent en bande rendait encore plus incompréhensible cette absence d’informations. Enfin, on ne disposait d’aucune image, les enregistrements des villes équipées de caméras de surveillance étaient toujours inexplicablement flous et obscurs, on n’y devinait que le passage éclair d’une ombre qui précédait la mort. La paranoïa s’était installée dans les pays frappés, c’était pire encore dans ceux qui, épargnés jusqu’alors, se situaient sur un itinéraire qui commençait à se dessiner, comme c’était le cas du nôtre.

La caméra allait du journaliste, derrière lequel les corps avaient été recouverts de draps blancs, aux badauds que la police avait contenus derrière des barrières. C’est là, parmi les curieux, que j’eus l’impression de voir mon frère.

Le plan ne dura qu’une seconde, je m’agenouillai devant la télévision pour mieux distinguer au cas où la caméra reviendrait. J’attendis une minute, le cœur battant. Lorsqu’on vit de nouveau la foule, je ne l’y retrouvai pas. À l’évidence, j’avais mal vu. C’est alors, subitement, que je me souvins de mon rêve.

Tout me revint : les noms, les dates, les couleurs et les cris, comme s’il s’agissait d’un film que je venais de regarder à la télévision. Il me fallut quelques minutes pour comprendre pourquoi penser à mon frère m’avait rappelé mon rêve : c’était sa voix qui me l’avait raconté dans mon sommeil.

Je restai longtemps à réfléchir, ce soir-là, devant l’écran. J’avais coupé le son, les mêmes images repassaient en boucle, le visage de mon frère ne reparut pas. Pourquoi avais-je associé son souvenir à la grande guerre ? Fantastique en soi, mon rêve ne l’était que plus raconté par la voix de ce frère porté disparu depuis six ans. Je n’ai rien d’un freudien mais il semblait probable que ma vision de Jebediah ne fût que la projection de mes angoisses liées à la disparition de Charlie. Je finis par accepter l’hypothèse, bien que n’ayant jamais rêvé de lui auparavant. Peut-être la chaleur avait-elle agité ma nuit. Une recherche infructueuse que je fis sur Internet au nom de Jebediah Scott finit de me persuader de l’inutilité de chercher des explications plus farfelues. Le rêve avait dû marquer mon inconscient au point de me faire imaginer apercevoir Charlie dans la foule.

Je comprends aujourd’hui que mon esprit ne cherchait qu’à se rassurer. Cette nuit-là, je fis le deuxième rêve.

Les enfants du quartier des tanneurs de Caffa avaient pris l’habitude de jouer sur le ruisseau gelé. En été, ils n’auraient jamais songé à s’approcher de ses eaux polluées. Là où il se jetait dans la mer Noire, celle-ci n’avait jamais si bien porté son nom. Mais l’hiver était froid, la couche de glace épaisse et le siège auquel les Tatars de la Horde d’or soumettait la ville depuis des mois offrait parfois de ces rares divertissements aux enfants.

Ce jour-là, deux navires génois étaient entrés dans le port, les habitants affamés s’y étaient pressés dans l’espoir de s’approvisionner. Les enfants jouaient sans surveillance, la plupart d’entre eux étaient des orphelins qu’on faisait trimer aux tanneries. Leurs parents avaient succombé à la famine ou à la maladie. D’autres, comme Akha et Nogaï, étaient de ces enfants tatars que les Génois enlevaient au cours de leurs raids à l’embouchure du Don, pour les vendre aux Musulmans ou les employer dans les comptoirs aux tâches les plus ingrates. Akha et Nogaï préparaient des peaux depuis qu’ils avaient six ans, agenouillés toute la journée à les frotter dans l’eau pour les débarrasser des restes de chairs putréfiés qui portent toutes les infections. Les mains crevassées par l’eau, brûlées par la chaux, tailladées par les couteaux ronds, les enfants les plus fragiles succombaient vite aux maladies. Tous ceux qui avaient été enlevés avec eux étaient morts mais Akha et Nogaï ne s’en souciaient pas. C’est à peine s’ils se souvenaient de leur famille et d’être frère et sœur, à peine si le travail leur laissait le temps de comprendre qu’ils étaient des étrangers, que les leurs étaient aux portes de la ville et qu’ils les réduiraient certainement à un autre esclavage s’ils y pénétraient. Ils ne s’en souciaient pas car, ce jour-là, ils jouaient, grâce à la glace qui paralysait les ateliers et aux navires génois dans le port, ils jouaient avec d’autres enfants aussi dépenaillés qu’eux, qui n’avaient jamais porté le cuir qu’ils tannaient chaque jour, ils jouaient à se poursuivre sans prendre garde au froid ni aux craquements de la glace qui finit par céder.

Les enfants plongèrent dans l’eau souillée de chair en putréfaction, de chaux et de tan, dont seuls Akha et Nogaï ressortirent vivants. Nogaï, qui était fort, avait nagé pour sauver sa petite sœur. Elle mourrait deux jours plus tard, d’une pneumonie. Nogaï creuserait le trou lui-même, pendant la nuit parce qu’on ne l’avait pas laissé quitter l’atelier, le plus loin possible de la rivière, près de la mer, sous la muraille. Il fermerait les yeux, pleurerait sans savoir pourquoi, sans comprendre ce qui le liait à Akha, ce qui la différenciait des autres enfants qui tombaient chaque jour malades dans les ateliers, et lorsqu’il relèverait la tête, ce n’est pas la mer Noire qu’il verrait, ni les murailles de Caffa, mais deux hautes falaises ouvertes sur le ciel le plus étoilé qu’il ait admiré.

Il se trouvait au fond d’un défilé immense, dont les parois mesuraient plusieurs kilomètres. Elles scintillaient d’une roche noire comme la houille où se reflétaient des galaxies toute proches. C’était la nuit et pourtant les étoiles faisaient un jour sur cette planète couverte d’une épaisse poussière de charbon où Nogaï s’enfonçait jusqu’aux mollets, ténébreuse et minérale à l’exception de lierres sombres qui pendaient le long des parois depuis les hauteurs. Les tiges pourtant souples avaient la largeur de troncs et reposaient parfois sur le sol, chargées de feuilles cireuses aux reflets argentés. Sur les plus basses, des chenilles longues comme le bras, couvertes d’écailles duveteuses et sans yeux.

Dégouté, Nogaï recula vers le milieu du défilé, le plus loin possible des parois. Les chenilles n’émettaient pas le moindre son en se déplaçant ni en mastiquant les feuilles, on n’entendait aucun autre bruit sur la planète. Nogaï pensa que personne à Caffa n’imaginait qu’un tel silence pouvait exister quelque part. Il se mit à marcher.

Peu après, il repéra au sol une zone où la poussière avait été piétinée sur quelques mètres, deux traces de pas en partaient. Il résolut de les suivre. Près de deux kilomètres plus loin, l’une des pistes s’arrêta subitement, les pas de l’autre se firent plus profonds et moins espacés. Nogaï supposa que l’une des personnes qu’il suivait portait l’autre. Peut-être était-elle blessée ou épuisée. Nogaï songea à Akha. Il accéléra.

Il marcha de longues heures. Aucune aube ne s’était levée. Plusieurs fois, ceux qu’il suivait avaient fait des pauses, des zones de poussière piétinée en attestaient. Subitement, la piste dévia vers la falaise de gauche. Nogaï la suivit jusqu’aux premières frondaisons. Les traces de pas disparaissaient sous le lierre. Nogaï hésita. Il était fatigué et affamé. Il s’assit sur un bloc détaché de la paroi et observa le ciel. Depuis qu’il marchait, les étoiles n’avaient pas bougé. Tout n’était que silence et immobilité. Soudain, Nogaï pensa que les traces de pas dataient peut-être de plusieurs jours, de mois, d’années même. Aucun vent ne remuait la poussière et les seuls êtres vivants semblaient être ces chenilles qui ne quittaient pas le feuillage. La pensée qu’il était peut-être seul sur cette planète jaillit dans cet esprit qui n’était pas prêt à la comprendre. Il l’accepta comme il avait accepté l’esclavage, les coups et la mort d’Akha, persuadé sans le formuler que rien ne pourrait l’empêcher de continuer à survivre comme il l’avait toujours fait : inutilement.

Il fallait qu’il mange. Les chenilles n’étaient pas appétissantes mais il n’y avait rien d’autre, que les feuilles cireuses. Nogaï trouva un éclat de roche qu’il affuta contre le rocher, avant de chercher une chenille isolée. Il s’approcha avec une prudence inutile, la perception de la chenille était nulle, Nogaï lui enfonça l’éclat à la base du cou, entre deux écailles. La chenille se raidit, se recroquevilla et tomba morte dans la poussière, sans un bruit.

Nogaï voulut la retourner mais retira immédiatement sa main : le duvet des écailles était plein de parasites. Nogaï utilisa sa botte et ouvrit la carapace sous l’abdomen. La chenille n’avait pas de squelette, Nogaï découpa un morceau de chair en prenant garde à ne pas la mettre en contact avec la carapace. Surmontant son dégoût, il porta la chair encore chaude à sa bouche : c’est alors qui vit les piqûres sur sa main. Il lâcha la chair, au moment où les premiers bubons éclataient, secrétant un pus noir. En quelques secondes, son bras était couvert d’œdèmes. Le vertige le fit tomber à genoux. Il avait terriblement soif, son front brûlait, dans sa gorge et sous ses aisselles les ganglions enflaient démesurément. Sa vision se troubla, il réussit à peine à coordonner ses gestes pour toucher de la main les chancres de son visage. Il voulut hurler comme pour prendre une dernière revanche sur le silence, ce fut le nom d’Akha qui lui vint mais aucun son ne sortit de sa gorge tumescente. Il mourut asphyxié.

C’était en février 1346. La semaine suivante, les premiers cas de peste bubonique se déclareraient autour de Caffa assiégée. Les Tatars catapulteraient les cadavres infectés par-dessus les murailles et, quelques mois plus tard, la peste noire ravagerait l’Europe, propagée par les navires génois…

À la radio, le lendemain, la tuerie survenue dans un pays si proche faisait la une. On dénombrait les victimes, les criminologues échafaudaient des théories, il était conseillé de ne pas sortir après la tombée de la nuit. Les records de chaleurs battus pendant la nuit, l’autre grand titre, faisaient presque oublier l’inquiétante propagation de la grippe en Asie. Quelques cas isolés avaient été signalés sur d’autres continents, tous des vacanciers de retour. On recommandait de reporter si possible les voyages dans la région, de porter un masque dans le cas contraire, de se laver les mains soigneusement et souvent partout dans le monde.

Je réfléchis au rêve en me rendant à l’université. Cette fois, je me l’étais rappelé spontanément, avec la même netteté. J’aurais été incapable de décrire avec précision la voix de mon frère, d’autant que plusieurs années avaient passé, mais je savais que c’était encore elle que j’avais entendue. Les rêves ont de ces certitudes que la vie leur envie. Les similitudes entre les deux songes ne m’avaient pas échappées, le même traumatisme cherchait à s’y exprimer, une obsession en quête de forme. Elisa et moi avions suivi une thérapie de couple après l’échec de l’adoption, je pris la décision d’en parler à notre psychothérapeute, que j’avais consulté de nouveau au moment du divorce. Cette décision m’apaisa, je conduisis sans plus penser au rêve. Ce n’est que sur le parking de l’université que je pris soudain conscience que je n’avais aucune raison de connaître la date du déclenchement de la peste noire au Moyen Âge : je ne l’avais jamais sue, pas plus que j’avais jamais entendu prononcer le nom de la ville de Caffa !

Mon bureau étant en cours de désamiantage, je vérifiai sur l’ordinateur de la salle des enseignants, où la climatisation tournait à bloc : la date était plausible et Caffa était le nom génois de la ville ukrainienne de Théodosie. J’entrai en classe sans m’être souvenu où j’aurais pu en entendre parler avant de l’oublier.

Une fois n’est pas coutume, le cours intéressa les étudiants, qui firent inévitablement le lien avec l’actualité. Pas pour la morale politique de la fable : l’irresponsabilité des gouvernants face aux maux qui accablent les peuples dont ils ont la charge n’avait, depuis La Fontaine, plus rien pour surprendre. Mes étudiants auraient pu, sans difficulté, mettre une dizaine de noms d’hommes politiques ou de banquiers sur ce lion qui se décharge sur l’âne des crimes à l’origine de la peste. Le débat pris une autre direction, rien moins que littéraire : pouvait-on légitimement considérer les maladies comme un châtiment divin ? Je voulus le réorienter mais l’inquiétude causée par la grippe en Asie, que j’avais mal mesurée, fit qu’il m’échappa. De quel « péchés » les animaux de La Fontaine étaient-ils coupables pour avoir provoqué « la fureur » du ciel ? Les « crimes de la terre », quels étaient-ils ? Chacun avait son idée, selon sa religion ou son idéologie. J’évoquai Sophocle pour réorienter le débat : c’est parce ce que le meurtre de Laïos reste impuni que la peste s’abat sur Thèbes. « Si le parricide et l’inceste d’Œdipe provoquent le fléau, quel crime la grippe asiatique punit-elle ? », répliqua une étudiante. Pour moi, ex-mari d’une biologiste, non-croyant de surcroît, je n’avais jamais rien vu d’autre dans les épidémies que promiscuité, manque d’hygiène et pauvreté. Je sais aujourd’hui combien mes étudiants et moi étions loin de la vérité !

Au déjeuner entre collègues, il fut question de l’organisation des examens et de la pollution de l’air en ville, à la limite des seuils d’alerte à cause de la chaleur. J’avais eu le temps de passer à la bibliothèque, constater que mon rêve correspondait à la réalité historique. Comment connaissais-je les détails du siège de Caffa par la Horde d’or du Grand Khan ? Aucune réponse rationnelle ne me venait à l’esprit, si ce n’est que je perdais gravement la mémoire. Moi le rationaliste, j’en arrivai à me demander si dans une autre vie…

Au retour, les rues étaient vides. Avec la canicule, les personnes âgées devaient rester chez elles, de même que les populations à risque, du fait de la pollution de l’air : nourrissons, femmes enceintes, asthmatiques, malades des bronches ou du cœur… La ville appartenait aux véhicules, berlines climatisées et tout-terrains urbains qui densifiaient le nuage d’ozone, ainsi qu’aux chiens qu’on voyait somnoler à l’ombre des porches.

Je m’arrêtai au laboratoire où travaillait Elisa. Avec la chaleur, le bitume du parking collait sous les semelles. Le soleil s’y réverbérait, l’odeur donnait la nausée : je me réfugiai à l’intérieur du laboratoire. Les secrétaires me connaissaient, elles ne m’en firent pas moins patienter. Rassuré d’apprendre qu’Elisa se trouvait au travail, je remarquai leur nervosité, et que les téléphones n’arrêtaient pas de sonner. Au cours de la demi-heure qui suivit, je lus un reportage sur les mines de charbon à ciel ouvert, dans une de ces revues de géographie qu’on trouvait dans les salles d’attente des médecins. Déforestation, compactage des sols, ruissellement des eaux, pollution des nappes phréatiques menaçaient les écosystèmes des pays en voie de développement. Le journaliste les comparait à des ulcères, avec une clairvoyance qu’il n’imaginait sans doute pas. Enfin, Elisa apparut, grande et belle dans sa blouse blanche, comme avant. Je me demande ce qu’elle est devenue aujourd’hui : impossible de me convaincre qu’elle aussi soit morte…

Elle s’excusa de ne pas avoir répondu à mes messages, je répondis que j’étais rassuré de voir qu’elle allait bien. Dans son bureau, nous échangeâmes trois phrases sans conviction sur nos vies actuelles, elle ne voyait toujours personne, moi non plus, ses parents allaient bien. Son chien avait attrapé une maladie de peau en jouant dans une décharge industrielle. Fatalement, la conversation s’orienta vers la grippe asiatique.

— La propagation de l’épidémie nous inquiète, la contagiosité du virus est exceptionnelle. Des cas sont signalés sur tous les continents, et il semblerait qu’il ait déjà muté en se propageant. Pour le moment, une seule certitude : il va plus vite que nous. Des chercheurs étrangers sont sur le point d’isoler l’agent pathogène, on peut espérer qu’un vaccin soit mis au point dans les soixante-douze heures.

— Il y a des victimes ?

— Plus que ce que disent les médias. Une centaine de morts, tous en Asie. L’idée d’une quarantaine fait son chemin. Au moins un cordon sanitaire, pour laisser du temps aux laboratoires.

— « Un mal qui répand la terreur », murmurai-je.

— Quoi ?

— La Fontaine : « Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre »…

— Ne dis pas de sottises, Edouard. Celle-ci est particulièrement virulente, mais ce n’est pas la première épidémie à laquelle nous sommes confrontés. Ne serait-ce que pour ces vingt dernières années : le SRAS, la grippe A, le H5N1… La périodicité s’accélère à cause de la surpopulation et des voyages en avion, pas de la colère divine. Nul besoin de chercher dans le ciel, l’homme est en général le seul responsable de ses propres maladies.

Pauvre Elisa, elle ne croyait pas si bien dire. Je crus bon de terminer sur une note d’humour, qui n’a rien de drôle a posteriori :

— Responsable mais pas coupable ?

Ce soir-là, je retrouvai dans ma bibliothèque La peste écarlate, de Jack London, et me mis au lit tôt, sans dîner. Je m’endormis en lisant. London avait situé sa calamité un siècle après l’écriture du roman, c’est-à-dire au moment exact où je lisais. C’était il y a… Combien ? J’ai perdu le fil du temps. Six ans ? Huit ? Quoiqu’il en soit, je me souviens que la coïncidence me troubla. Ce soir-là, je fis le troisième rêve.

Quand le scorbut se déclara sur la caravelle qui le conduisait aux Indes, Pedro de Belalcázar s’en remit à Nuestra Señora de la Soledad, qu’on prie en Estrémadure. Un jour et deux nuits, agenouillé sur le pont, il implora non pas la clémence de la Vierge mais qu’elle l’accueille en sa sainte grâce. Secrètement, il espérait ne pas trop souffrir, pour avoir vu au cours de ses voyages trop de marins aux dents déchaussées, les membres gonflés, expirer en vomissant du sang, mais jamais il ne l’aurait avoué. Agoniser au fond d’une cale n’était pas un destin digne d’un Belalcázar. Une flèche de cannibale empoisonnée, un coup de couteau lors d’une rixe de taverne, un naufrage, telles étaient les fins que lui figurait son ambition, les soirs de boisson. Mais lorsqu’il releva finalement la tête, après le jour et les deux nuits de prières, miraculeusement épargné par la maladie, ce n’est pas la mer Océane qu’il vit, ni les rivages des Antilles où il comptait courir fortune, mais une clairière en pente douce, couverte d’une épaisse couche de mousse spongieuse. Une lune immense couvrait presque le ciel, on y devinait à l’œil nu les cratères et les moindres reliefs. Plusieurs de ses compagnons de voyages entouraient Pedro de Belalcázar, miraculés comme lui du scorbut. Il y avait là deux marins et quatre soldats, tous hommes forts et rompus à l’aventure, et un mousse dont c’était le premier voyage. Ils tinrent conseil, firent l’inventaire des armes qu’ils portaient sur eux, convinrent d’un ordre de marche et se mirent en route.

De l’eau s’écoulait sous la mousse, des fleurs sphériques y poussaient, dont s’échappait un gaz si on les crevait à la pointe de l’épée. Ils décidèrent de les éviter. Les arbres qu’ils finirent par atteindre n’étaient constitués que d’un tronc, sans branches, couleur de chair et de plus en plus fin vers son faîte, comme certains coraux qu’on trouve aux Canaries. Pour en avoir souvent tranché, les soldats assurèrent qu’ils ressemblaient au toucher à des artères humaines, souples et humides. Ils s’engagèrent dans la forêt. Des animaux qui rappelaient des écureuils écorchés vifs montaient et descendaient le long des troncs sans jamais s’aventurer au sol. Parfois, ils pénétraient dans les arbres par des trous semblables à des bouches, d’où s’exhalait le même gaz que des fleurs sphériques. Pedro de Belalcázar en embrocha un de sa dague, il constata qu’il était doté de trois paires de pattes, et que sa peau suintait désagréablement : il faudrait le faire sécher avant de le manger.

Après deux heures de marche, les arbres s’espacèrent et les Espagnols débouchèrent sur une plaine où l’eau qui s’écoulait de la colline faisait un marais peu profond, parsemé d’îlots de mousse. L’air y était moins respirable, comme saturé. Le même gaz jaunâtre stagnait à la surface sur quelques centimètres, si bien qu’on ne voyait pas ses pieds. Après l’avoir sondée de son épée, un des soldats s’aventura dans l’eau : le fond était solide, aucune algue n’entravait la marche. Après une pause, ils continuèrent de l’avant.

Comme la lune s’était progressivement éloignée, la lumière du soleil invisible qu’elle reflétait s’était atténuée. Le ciel s’était obscurci et ce fut le mousse qui distingua le premier les feux au loin. Ils s’approchèrent en ordre de bataille. C’était un îlot plus vaste, où les fleurs sphériques avaient des proportions telles qu’elles faisaient des dômes translucides sous lesquels on devinait des silhouettes. Parfois, l’une d’elles passait d’un dôme à l’autre, illuminée par une flamme qu’elle portait avec elle. Belalcázar fut d’avis de contourner l’îlot, les autres d’aller à la rencontre de ceux qu’ils croyaient être des sauvages caraïbes, imaginant s’être retrouvés par quelque prodige sur une mystérieuse île des Indes. Ils furent vite détrompés.

Les sauvages avaient forme humaine, quoique plus petits et dotés de branchies et de membres palmés. Leurs yeux étaient décalés sur les côtés du crâne et leur peau humide était couverte de plaques rouges légèrement boutonneuses. Le premier réflexe des Espagnols fut de brandir leurs armes pour occire ces monstres, mais l’accueil que ceux-ci leur firent s’avéra si chaleureux, et la situation si désespérée, qu’ils finirent par accepter l’invitation à pénétrer sous les dômes. La langue que parlaient les sauvages n’avait rien de chrétien, pourtant ils parvenaient à se faire comprendre et la nourriture qu’ils servirent aux Espagnols affamés était odorante et savoureuse.

On essaya de communiquer ce soir-là, à la lumière de ces flammes qui ne nécessitaient aucun combustible et que les sauvages prenaient dans le creux de la main pour les déplacer, sans se brûler. Les Espagnols s’y essayèrent, sans ressentir aucune chaleur. Les dômes étaient vastes, la mousse en avait été arrachée et la terre au-dessous, asséchée et creusée de fosses en guise de chambres. Le gaz jaune flottait contre le plafond et Pedro de Belalcázar soupçonnait qu’il n’était pas pour rien dans l’ivresse qui ressentait. C’est en tendant le bras pour désigner le gaz aux sauvages qu’il remarqua les plaques rouges. Les pustules y semblaient plus nombreuses et plus grosses que sur la peau des sauvages. Pris d’une soudaine démangeaison, il se gratta vigoureusement, libérant un pus malodorant. Les sauvages parurent étonnés : tous les Espagnols étaient couverts d’éruptions, déjà hémorragiques sur la peau délicate du mousse. Une croute noirâtre s’était formée là où Pedro de Belalcázar avait gratté, son dernier réflexe fut d’attraper son épée pour se venger des sauvages. Il mourut avant de l’atteindre, foudroyé par la fièvre, le corps ravagé d’ulcères sanglants.

Dans les mois qui suivirent, la variole dévasta les Antilles, décimant les populations autochtones, avant de frapper le Mexique. Rapidement, les Espagnols la mettraient au service de la conquête des Amériques…

Le lendemain, la presse titrait sur un nouveau massacre perpétré pendant la nuit. Sans terminer mon petit-déjeuner, je me précipitai devant la télévision pour mettre en marche l’enregistrement. Les images sur la chaîne d’information continue ressemblaient à celles des jours précédents, les commentaires de même. L’enquête piétinait, les journalistes se répétaient et les tueries se reproduisaient, monotones d’horreur. Rien de neuf, si ce n’est le nombre des victimes en augmentation et l’accélération du rythme des tueries. Sporadiques les premiers mois, quotidiennes désormais. Cette dernière avait été commise dans mon propre pays, à trois cent kilomètres environ. Aucun doute possible, ma ville se trouvait pile sur la route des tueurs.

Le journaliste énumérait précisément les mesures de précautions mises en place par les autorités dans la capitale, renforcement de la présence policière, renforts de l’armée, couvre-feu, au moment où la caméra zooma sur les badauds et où je vis mon frère, l’espace d’une seconde. Au passage suivant de la caméra, il n’était plus là.

Le cœur battant, je repassai l’enregistrement et fit un arrêt sur image : aucun doute possible, c’était lui. Mon frère, exactement tel qu’il était la dernière fois que je l’avais vu : la même queue de cheval, la même peau pale, comme si le temps n’avait eu aucune prise sur lui. Ses yeux seuls étaient plus noirs, et son visage d’une gravité que je ne lui connaissais pas. Comment se pouvait-il qu’il soit encore exactement tel que dans mon souvenir ? J’en fus troublé, sur le point de conclure à une ressemblance qui, pour frappante, n’en serait pas moins une coïncidence. Mais, comme je repassai l’enregistrement image par image, le plus invraisemblable m’apparut : tout d’un coup, cet homme que je prenais pour mon frère disparaissait. Non pas qu’il partait ou se cachait : d’une image à l’autre, il n’était plus là, et si le zoom n’avait pas tant pixélisé l’image, j’aurais juré qu’il adressait avant un regard à la caméra.

Comme à chaque fois que j’étais troublé, j’appelai Elisa. Après tout, Charlie faisait partie de son passé autant que du mien. Elisa avait grandi dans le même quartier que nous, elle avait un an de moins que moi, deux de plus que mon frère, elle avait toujours été amoureuse des deux, et nous d’elle. Je n’ai jamais compris pourquoi elle m’avait choisi. Charlie était plus attentionné, plus doux, je crois sincèrement qu’il l’aimait plus que moi. C’était un adolescent passionné, un jour il avait promis de lui offrir le monde, comme d’autres de décrocher la lune. J’étais plus âgé, plus mature, j’avais commencé de brillantes études de lettres, j’étais boursier ; Charlie était plus bohème, plus fragile, il vivait chez nos parents. J’ai toujours pensé que ceux d’Elisa l’avaient poussée vers moi et qu’elle le regrettait déjà bien avant notre divorce.

Plus de quinze ans avaient passés depuis que Charlie avait décidé de couper les ponts en allant vivre à l’étranger. Il m’avait parlé sincèrement, comme toujours : il voulait mon bonheur mais souffrait de la présence d’Elisa. Au mariage, son siège était demeuré vide. Nous sommes restés sans nouvelles pendant trois ou quatre ans, avant qu’il rappelle. Le tour du monde qu’il avait entrepris sac au dos s’était achevé en Afrique, faute d’argent. Il avait travaillé pour des ONG qui luttaient contre le sida, s’était amourachée d’une jeune fille qu’il traitait, ils s’étaient mariés, elle avait fini par mourir. Il me jura n’être pas malade, pour apaiser mes inquiétudes. Des années plus tard, une des rares fois que nous nous sommes revus, toujours en l’absence d’Elisa, il m’a avoué n’avoir jamais pris la moindre précaution, par amour et par désespoir, mais n’avoir pas été contaminé. Il parla de miracle, tristement, c’est alors que je compris qu’il était devenu croyant.

La mort de la jeune sidéenne le rendit particulièrement sensible au drame de Bao. Apprendre ma stérilité l’avait affecté, peut-être plus que moi, qui m’y étais résigné sans peine. La stérilité masculine devenait fréquente dans les pays développés, particulièrement en ville. Effets secondaires de la pollution et des pesticides sur la production de spermatozoïdes selon certains, j’y voyais plutôt pour ma part une forme d’autorégulation de l’espèce, son adaptation naturelle aux conditions de surpopulation : pour ne pas épuiser les ressources de la planète et conserver un équilibre, la nature réduisait la fertilité de l’espèce la plus prolifique. Les mauvais jours, je penchais plutôt pour une punition pour un crime que je ne savais pas avoir commis, et que je consacrais de longues heures à rechercher dans mon passé : on devient superstitieux dans le malheur, voilà comment sont nées les religions. Comme mes étudiants, je cherchais quel péché avait pu provoquer pareille malédiction, sans rien trouver que des fautes sans importance. Sophocle, toujours lui, me suggérait des rivalités fraternelles : l’absence de descendance serait-elle le prix à payer pour avoir volé Elisa à Charlie ?

Charlie compatissait. Parce qu’il retrouvait sa peine dans la mienne, me venir en aide l’aurait soulagé. L’hypothèse jamais formulée d’un don de son sperme s’immisça entre nous et nous éloigna de nouveau. Il n’en était pas question, c’était moi qu’avait choisi Elisa, c’était mon enfant qu’elle devait porter, celui de personne d’autre et certainement pas celui de mon rival, mon frère. Nous étions en froid sans l’avouer, et Bao est mort. Charlie s’est mis à me téléphoner plusieurs fois par semaine. Il vivait en Afrique du Sud, à l’époque, et coordonnait un projet de sensibilisation au sida dans les écoles des townships pour le compte de l’ambassade. La symétrie de nos deux destins l’obsédait : nous avions aimé la même femme, nous avions été frappés par un drame semblable, nous n’aurions jamais d’enfants. Sur ce dernier point, je ne sais pas pourquoi il en était si sûr, dans son cas. Il fit une fois allusion à un péché originel de notre lignée, qui l’avait condamnée à disparaître, sans rien préciser de plus. Je crois qu’il était devenu un peu mystique, il voyait dans ces similitudes des signes, je n’ai jamais su de qui ni de quoi. Qu’il ait consacré sa vie à la lutte contre le sida, sans que rien ne l’y prédispose, tandis qu’Elisa était devenue épidémiologiste, en était un autre. Il avait fini par se décider à lui reparler, et me convaincre. Mais le jour dit, il n’appela pas, ni les jours suivants. Il n’appela plus jamais. A l’ambassade, on était sans nouvelles. Il avait disparu, sans laisser de traces, sans violence apparente. Le gardien du lotissement privé où il vivait dans la banlieue chic de Johannesburg l’avait vu rentrer chez lui, et puis plus rien. Personne ne l’avait revu, jusqu’à ce qu’il m’apparaisse à la télévision.

Elisa ne répondit qu’au troisième appel. Elle était au laboratoire, débordée et nerveuse. « C’est bien le moment de réapparaître », maugréa-t-elle, et cette rudesse avec Charlie, qu’elle en était venue à considérer comme le fils qu’elle n’aurait jamais, m’inquiéta. « La contagion est plus rapide que prévue », s’excusa-t-elle en me faisant comprendre qu’elle m’en disait déjà trop : « achète des masques à la pharmacie et fais des provisions de nourriture et d’eau ». L’avertissement n’était pas à prendre à la légère, Elisa savait de quoi elle parlait et je la connaissais bien : prompte à s’émouvoir de tout, son sang-froid en m’annonçant à demi-mot l’arrivée de l’épidémie était préoccupant.

Je fis dans l’après-midi le tour des pharmacies du quartier pour trouver des boîtes de masques de protection respiratoire, du gel antibactérien et du paracétamol, et passai au supermarché pour les provisions. Je gardais au garage une réserve de chiffon pour calfeutrer les ouvertures, comme Elisa me l’avait enseigné lors des dernières menaces d’épidémie, et des joints en silicone. Le reste de la journée fut consacré à vérifier l’isolation des fenêtres. « Ils résolurent de se barricader contre les impulsions soudaines du désespoir extérieur » : c’est en collant les joints que Le Masque de la Mort rouge me revint à l’esprit. La Mort blanche, Le Nuage pourpre, La Peste écarlate : la littérature aime à attribuer des couleurs aux épidémies. C’est sa limite, elle doit rendre visible l’invisible et compréhensible l’incompréhensible pour se justifier en tant qu’art. Si l’épidémie franchissait ces fenêtres comme la Mort rouge pénétrait dans l’abbaye fortifiée du duc Prospero, elle ne porterait aucun déguisement, je n’en saurais rien avait d’être contaminé : « Et les ténèbres, et la ruine, et la Mort rouge, établirent sur toutes choses leur empire illimité », c’est ainsi que s’achève la nouvelle d’Edgar Poe. Je réprimai un frisson et, au lieu de relire la nouvelle comme j’en avais d’abord eu l’intention, j’optai ce soir-là pour un documentaire sur l’extinction des dinosaures à la télévision.

Ce furent les sirènes des ambulances qui me tirèrent de ma somnolence. Je passai sur la chaîne d’informations : un nouveau massacre venait d’être commis, dans ma ville, à quelques rues de chez moi. Je sortis. Le chaos régnait dans le quartier. Les ambulances, les voitures de police, les camions de télévision qui se frayaient un passage le plus près possible des barrières que les gendarmes installaient en urgence pour contenir les premiers curieux, les appels radios, les sirènes, les cris des secouristes, les hurlements des voisins devant les murs de leurs maisons éclaboussés de sang, les chiens qui aboyaient leur terreur. Je fus un des premiers sur place. Une vingtaine de cadavres gisaient dans la rue, tous n’avaient pas encore été recouverts. C’est effrayant tout le sang que contient un corps, et comme il peut s’en vider vite avec de pareilles blessures. L’horreur que j’éprouvais se nuançait de soulagement : les tueurs n’avaient jamais frappé deux fois dans la même ville. Le tour de la mienne était passé, j’étais sauf. La honte pour le peu de compassion que je ressentais pour ces gens dont certains avaient été mes voisins a disparu ensuite, avec tout ce qui s’est passé. À quoi ma compassion leur aurait-elle servi ? Et puis, quelques morts de plus ou de moins…

Surtout, ce n’était pas la curiosité du massacre qui m’avait fait sortir de chez moi mais l’espoir de croiser le sosie de mon frère, pour en avoir le cœur net. J’attendis deux heures, avant de ressentir le froid. Il ne parut pas, je regrettai de n’avoir pas lancé l’enregistrement avant de sortir. J’étais décidé à rester encore lorsque je me souvins d’Elisa, de l’épidémie, des mesures de précaution. J’étais sorti sans masque. La foule qui se pressait autour des cadavres était propice à la contagion. Je rentrai finalement.

Cette nuit-là, je ne fis pas de rêve.

Le lendemain matin, après la douche, je descendis allumer la télévision : dans le salon, sur le canapé, mon frère m’attendait.”

III

« L’humanité est la véritable épidémie. L’homme en est l’agent pathogène mais ses propres maladies ne sont rien d’autre qu’un remède.

Telles furent les paroles que Xahu-la proféra en silence devant moi et que je ne devais jamais oublier. »

Il était assis sur le canapé du salon, tellement vieux, tellement changé. Il n’y avait plus rien en lui d’innocent, encore moins de fragile. Quelque chose de noir émanait de son être, qui obscurcissait la lumière autour et me dissuada de m’approcher pour le prendre dans mes bras. Mon premier sentiment ne fut pas la surprise ni la joie : ce fut de la peur, cette peur qui nous étreint en présence du sacré, de l’incompréhensible, de l’infini.

— Tu as vu mes signes, Eddy.

Ce n’était pas une question. Sa voix semblait provenir d’une planète perdue, et de très loin dans le temps, comme la lumière des étoiles mortes. Ce n’était pas une voix, une voix éveille des sentiments, c’était un faisceau d’ondes distordues par le voyage à travers l’espace, qui n’avaient plus rien de commun avec l’original. Ses lèvres bougeaient à peine, comme si parler lui coûtait, et il susurrait. J’ignore comment je trouvai le courage d’articuler :

— Tes signes ?

— À la télévision.

— C’était toi ? Mais tu étais…

— Plus jeune. M’aurais-tu reconnu autrement ?

— Je ne crois pas.

— Mais tu savais que je viendrais.

— Non.

— Et mes messages ?

— Quels messages ?

L’idée que l’être que j’avais devant moi aurait pu utiliser un téléphone ou m’envoyer un e-mail me parut absurde, comme s’il n’avait plus eu rien de commun avec l’espèce humaine, jusque dans le quotidien.

— Les rêves, Eddy.

— Les rêves ?

— Jebediah Scott. Nogaï. Pedro de Belalcázar. Je pensais que tu comprendrais…

— Que je comprendrais quoi ?

C’est alors qu’il m’a fait signe de m’asseoir, pas à côté de lui, sur une chaise, qu’il a fermé les yeux au cœur de son trou noir et s’est mis à raconter.

« L’humanité est la véritable épidémie. L’homme en est l’agent pathogène mais ses propres maladies ne sont rien d’autre qu’un remède.

Telles furent les paroles que Xahu-la proféra en silence devant moi et que je ne devais jamais oublier.

C’est arrivé pendant que je priais.

J’ai vu beaucoup de mes collègues perdre la foi, en Afrique. La maladie et ses souffrances ne leur semblaient pas compatibles avec l’idée de Dieu qu’on leur avait inculquée à l’abri de la peur et du besoin. Toi et moi n’avons pas eu d’éducation religieuse, nous n’avions rencontré de Dieu nulle part dans nos mondes : c’est dans la sphère microscopique d’un virus que je l’ai découvert.

Vingt-cinq millions de morts du sida imposent à la raison l’évidence d’un dessein. Paradoxalement, là où on n’en pourrait comprendre aucune, on cherche une volonté qu’on exonère de culpabilité. Parce que c’est injustifiable, on voudrait que ce soit justifié, pour se rassurer. J’ai cherché un Dieu suffisamment Dieu pour ne pas avoir à lui demander d’explications à ce qu’il faisait. À aucun prix je n’aurais voulu comprendre, comprendre aurait été accepter : j’avais seulement besoin de croire à une justification qui me dépassait.

Ma raison avait capitulé.

Je priais.

Je priais à cause des souffrances dont j’avais été témoin ce jour-là, comme chaque jour, et pour trouver la force de te téléphoner, de parler à Elisa après toutes ces années.

Je venais de rentrer chez moi, dans ce ghetto de santé où l’ambassade m’avait parqué. Des gens beaux et bien portants au milieu d’un océan de mal. Pas un océan. Depuis un avion, de nuit, Johannesburg est une de ces mers phosphorescentes que les marins décrivent dans l’océan Indien. De jour, c’est un désert. J’ai travaillé en Namibie, j’ai vu avancer le désert. Johannesburg est le reflet du Kalahari : une lèpre qui s’étend, une infection de peaux mortes, une gangrène. Chaque jour, je revenais du plus profond de la plaie, où grouille la vermine, vers les derniers tissus que je croyais sains. Et je priais pour que la maladie ne soit pas une maladie mais un signe, un projet : un remède. Malheureusement, j’ai été exaucé…

Je priais.

Je priais et, en relevant la tête, ce n’est pas mon appartement que je vis, mon refuge d’hygiène si semblable à cette maison où tu espères en vain te protéger de la contagion qui vient.

J’étais dans un arbre. Il me fallut plusieurs minutes pour le comprendre car la branche sur laquelle je me tenais était si large que je la pris d’abord pour une route sur un pont. Elle s’élevait en pente douce, l’écorce était parcourue de stries et on n’apercevait nulle mousse, nul parasite. C’était un arbre fort et sain, dont le feuillage épais me cachait le ciel et le sol. Que dire des feuilles, si ce n’est que trois êtres humains auraient pu se dissimuler derrière ? Malgré leur taille, elles étaient d’une finesse telle que la lumière filtrait au travers, baignant les branches d’une rosée verte qui imposait un silence sous-marin. Aucun bruit, si ce n’est une sourde pulsation de sève dont tremblaient les bulles d’ambres formées à la surface de l’écorce, et le halètement épuisé du vent dans les feuilles qui se balançaient imperceptiblement, comme avancent les continents. Le calme avant la tempête ? Il n’en était rien : ces arbres étaient là de toute éternité, ils n’attendaient rien, pas même mon arrivée. Ils étaient comme des planètes.

Je marchai le long de la branche, vers le bas. Dix comme moi auraient pu cheminer de front. Il me fallut une quinzaine de minutes pour atteindre le tronc. Je crus d’abord qu’une muraille me barrait la route : sa circonférence était telle que l’œil nu n’y devinait aucune courbure. Mais les stries étaient les mêmes et la pulsation de sève plus profonde. C’est en me penchant au bord de ma branche que je vis alors le sol, des centaines de mètres plus bas.

Il me fallut deux jours pour comprendre comment me laisser descendre le long des cosses des fruits de l’arbre. Essayer par le tronc avait failli me couter la vie : les stries n’étaient pas profondes et, plus bas, la sève perlait l’écorce. Les cosses mesuraient plusieurs mètres, les fèves sous l’enveloppe faisaient comme une échelle à laquelle il fallait s’agripper à plein bras. La surface était recouverte d’un duvet phosphorescent et je finis par toucher le sol le lendemain, couvert de peluche et sentant le sucre.

Je me trouvais sur les rives d’un lac d’ambre formée autour du tronc par les ruisseaux de sève qui s’en écoulaient. Le doigt dont j’effleurai la surface en sortit comme caramélisé. La plaine était infinie, parsemée d’arbres géants sur des îlots au milieu de lacs d’ambre. Impossible de définir la couleur du ciel : les phosphorescences des feuillages et de l’ambre se le partageaient et se mêlaient parfois en arcs-en-ciel. Sur les rives des lacs s’amoncelaient les cosses mûres. J’en ouvris une qui n’avait pas encore noirci, les fèves avaient un goût d’orge qui piquait un peu la gorge, j’en mangeai une entière. Repus, je fis d’une cosse un oreiller et m’endormis pour un temps que je ne saurais déterminer.

Du rêve que je fis, je ne me souviens que d’un gémissement de souffrance qui n’était pas de notre monde, une plainte millénaire dont frissonnaient la planète et tous les êtres qui la peuplaient. De quelle planète il s’agissait, et à quoi ressemblaient ces êtres, je ne saurais le dire.

À mon réveil, des hommes m’entouraient, occupés à vérifier si j’étais en vie. Ils étaient huit, et autant de femmes restées à l’écart, par prudence. Une fois prouvées mes bonnes intentions, elles s’approchèrent, et nous partageâmes des fèves. De ces nouveaux compagnons, deux seulement étaient africains, dont une jeune femme très belle qui me rappelait Ayssa, ma défunte épouse. Les autres étaient de type européen, sauf un Asiatique d’une carrure peu commune et une Maghrébine au crâne rasé sous un voile. Tous étaient vêtus à l’occidentale, quoique plusieurs aient déchiré ou taché leurs vêtements, et un petit type au teint mat ne portait qu’un caleçon. Ils s’étaient rencontrés dans la plaine les jours précédents. Aucun ne savait comment il s’était retrouvé ici, chacun raconta ce qu’il faisait juste avant : la cuisine, de l’exercice, la sieste, l’amour pour le type au teint mat. Certains étaient apparus dans la plaine, à même le sol, d’autres dans les arbres, d’autres dans des mares de boue qui, à les en croire, étaient les traces de pas de dinosaures. Quelqu’un affirmait même avoir vu le cadavre pris dans l’ambre d’une femme apparue dans un lac. Nous discutâmes des heures pour essayer de comprendre : nous venions de pays différents, qu’avions-nous en commun pour nous retrouver ensemble dans cette plaine ? Nous nous racontâmes nos vies, pour y trouver le dénominateur commun. Des heures plus tard, nous allions conclure au hasard lorsque la Maghrébine expliqua le pourquoi de son crâne rasé : elle venait de subir plusieurs mois de chimiothérapie pour une tumeur au cerveau. Le traitement avait fonctionné, la tumeur avait totalement disparu, elle était sauvé. Pour elle à qui on avait donné quelques mois de vie, c’était un miracle. À ce mot, je songeai que la foi pouvait être ce qui nous réunissait, mais au moins deux des hommes étaient athées. En y réfléchissant mieux, je finis par relier sa guérison et ma résistance au sida. Chacun y alla alors de son miracle : l’un avait survécu à un crash aérien, l’autre à un attentat à la bombe ; l’un avait passé six jours sous les décombres d’un immeuble après un tremblement de terre, l’autre avait reçu vingt coups de couteau sans qu’aucun organe vital ne soit atteint ; l’une prétendait avoir guéri de sa sclérose en plaques après un pèlerinage religieux, l’autre avait subi avec succès une greffe des deux reins. Voilà ce que nous avions en commun : nous étions des survivants, plus résistants que la plupart de nos semblables aux accidents et aux maladies, plus chanceux peut-être. Restait à savoir pourquoi nous étions réunis là…

La plupart de mes compagnons avaient en commun une forte personnalité et une capacité d’adaptation qui était une forme d’intelligence. Intelligents, certains l’étaient véritablement, et cultivés. Pas tous. Les hypothèses qui furent émises les jours suivants s’inspiraient de romans de science-fiction et de films fantastiques autant que d’hypothèses scientifiques. La plus convaincante reposait sur le nombre égal d’hommes et de femmes de notre groupe, si l’on comptait la femme morte dans l’ambre, tous des spécimens sains, particulièrement résistants et plutôt beaux dans l’ensemble : nous avions été sélectionnés pour repeupler cette planète où, après quelques jours, aucun être vivant ne s’était manifesté.

L’hypothèse ne tarda pas à être mise en pratique. A quelques kilomètres, nous trouvâmes un arbre que n’entourait pas complètement son lac d’ambre. Une péninsule de terre menait aux racines, où nous improvisâmes des refuges avec des cosses sèches. Refuge contre qui, contre quoi ? La température était idéale, aucune pluie n’était tombée, nous n’avions pas vu d’animaux : les refuges servirent à des couples improvisés à s’accoupler religieusement, en vertu de ce qu’ils croyaient leur mission : il est toujours surprenant de constater avec quelle rapidité une foi peut en remplacer une autre !

Pour moi, je n’étais pas certain que telle fût la volonté du Dieu que je m’étais choisi, et dont j’avais vu en Afrique les effets de la malédiction qu’il avait jeté sur nos relations sexuelles. Pourquoi voudrait-il ici encourager ce qu’il condamnait là-bas ? À moins que la véritable raison fût à chercher dans les souvenirs douloureux qu’éveillait la jolie africaine, une Rwandaise prénommé Prudence à qui il était évident que je plaisais. Enlevée toute jeune dans son village par des soldats, Prudence avait été contrainte à se prostituer durant des années avant de contracter une maladie vénérienne qui l’avait rendue inutile pour les militaires. Battue et laissée pour morte, elle avait été recueillie et soignée par des prêtres. Elle était saine désormais, m’avoua-t-elle comme si mes réticences à la prendre étaient de cet ordre, moi qui n’avais pas craint de m’offrir au châtiment de la maladie, par amour autant que par dépit amoureux.

La vie s’organisa autour de l’arbre, dont les fèves constituaient la base de notre alimentation. On ne pouvait rêver nourriture plus saine ni plus nourrissante, nous nous sentions tous en pleine forme, plus énergiques et plus forts que jamais. Dans la plaine, on trouvait des champignons, des baies et des tubercules tous meilleurs les uns que les autres. De l’eau s’écoulait en abondance des feuilles des arbres, dont les faîtes accrochaient les nuages. Rien ne nous manquait, qu’une explication à notre présence.

Pour y remédier, des expéditions furent organisées. Par groupe de trois, chaque jour dans des directions différentes, chaque jour un peu plus loin, nous explorâmes la plaine sans y trouver rien d’autre que des arbres, des lacs d’ambre et les pistes laissées par les dinosaures : aucun animal, pas même un oiseau, pas d’autre insecte que des vers, pas de relief, pas d’autres espèces végétales, rien que la phosphorescence de la plaine qui ne connaissait pas l’alternance des jours et des nuits, à perte de vue. Après deux semaines, ce fut mon tour de partir pour une expédition qui devait durer deux jours et deux nuits, la plus longue jusqu’alors. L’Asiatique et une Scandinave dont je n’ai pas retenu les noms m’accompagnaient, nous n’emportions rien d’autre que des bâtons de marche et un sifflet que la Scandinave, professeur de sport, avait retrouvé dans la poche de son survêtement, afin de donner l’alerte en cas de danger : dans le silence de la plaine, les bruits portaient à des kilomètres. L’eau et la nourriture n’étaient pas un problème, aussi longtemps que nous restions à portée des arbres ; or, aucune expédition n’en avait jusqu’à présent vu la fin.

Nous avons marché tout un jour en silence, sans rien voir de nouveau. Les traces des dinosaures mesuraient entre deux et quatre mètres, pour un mètre de profondeur, on distinguait les empreintes de trois doigts plus ou moins marquées. La terre sur les bords des traces était sèche, au fond un peu d’eau qui affleurait la transformait en boue. C’était une terre riche, grasse et odorante, qui donnait envie de la goûter. Les arbres géants y puisaient leur force et nous n’y vîmes jamais d’autre vie que de fins vers rouges de plusieurs mètres de long, qui s’enchevêtraient les uns aux autres comme un entrelacs de vivantes racines.

Le lendemain soir, après une journée semblable, c’est l’Asiatique qui suggéra de ne pas prendre le chemin du retour comme prévu. À quoi bon rentrer pour qu’une autre expédition s’aventure un peu plus loin quelques jours plus tard ? Nous avions des vivres, nous étions en pleine forme, autant mettre à profit le chemin parcouru en poussant plus loin. Les autres s’inquièteraient mais nous pardonneraient si nous leur rapportions une bonne nouvelle !

Nous avons continué. Deux jours plus tard, pour la première fois, le paysage se modifia. Les arbres jusqu’alors distants de plusieurs kilomètres se rapprochèrent jusqu’à confondre leurs ramures en un plafond végétal qui finit par nous cacher le ciel. La forêt se peupla d’échos sous cette voute cyclopéenne, et l’air se fit plus chaud. Les lacs de sève en se rejoignant formaient des réseaux de canaux et d’îles où l’herbe se contaminait de la rouille de l’ambre. De la brume se formait autour des racines des arbres, saturant l’atmosphère d’humidité. On progressait difficilement désormais, en cherchant l’air et son chemin dans le labyrinthe du marais. Imperceptiblement, au gré des langues de terre, nous nous sommes séparés. Loin devant, la Scandinave sautait par-dessus les canaux et avançait à grandes enjambées, confiant dans la portée de son sifflet. À ma droite, l’Asiatique tâtait prudemment les îlots de son bâton avant d’y poser le pied. La dernière fois que je le vis, il urinait dans une mare d’ambre. J’en fus gêné, sans savoir pourquoi.

Nous nous sommes perdus de vue. J’ai appelé, essayé de les rejoindre, de revenir sur mes pas, en vain. J’étais perdu. Dans la forêt plus dense, la brume s’épaississait. Plusieurs fois, je trébuchai, ma jambe entra en contact avec l’ambre, qui ne tarda pas à se solidifier autour. J’avançai désormais en boitant, sans savoir vers où, si je m’éloignais du camp ou si j’y revenais, persuadé que je mourrais dans cette forêt sinistre qui avait succédé à la plaine dorée, sans qu’aucune explication me soit donnée.

Des heures passèrent avant que je ne trouve le cratère. Dans la plaine comme dans la forêt, aucun relief jusqu’à présent, et soudain cette dépression d’une dizaine de mètre de diamètre sur trois ou quatre de profondeur, comme si une météorite était tombée là.

Sauf que le cratère était vide.

Du moins, c’est ce que je crus…

Ce fut d’abord une vibration intermittente, comme un courant alternatif, une oscillation électromagnétique, une respiration qui grésillait. Le silence du sous-bois s’en électrisa. En cherchant son origine, je m’aperçus que le fond du cratère paraissait plus obscur qu’il n’aurait dû, comme si l’ombre s’y concentrait, comme si l’air y laissait moins filtrer la lumière. Je distinguais les parois de l’autre côté, mais plus troubles et plus ternes, comme derrière un gaz ou à travers de l’eau. Alors, je discernai les contours d’une forme intangible et qui palpitait !

À l’effroi sacré qui me fascina, je me sus en présence du divin. Je me jetai au sol, autant pour me prosterner que pour me cacher les yeux. L’opacité tressaillit alors, et je reçus les premiers mots de Xahu-la, que je ne devais jamais oublier : « L’humanité est la véritable épidémie. L’homme en est l’agent pathogène, mais ses propres maladies ne sont rien d’autre qu’un remède ».

Ce n’était en réalité pas des paroles, rien de sonore ni de prononcé. L’opacité s’irisait d’impulsions électriques colorées qui formaient des images imprécises et changeantes, dont je ne perçus pas immédiatement le sens. Elles se dilataient et se concentraient périodiquement depuis le centre de la masse, comme les courbes d’un oscilloscope, rappelant les battements d’un cœur arythmique. Aujourd’hui que le temps a passé et que j’y ai souvent repensé, voici comment je traduirais en mots leur pulsation :

De toute éternité existent les planètes.

De toute éternité, leurs maladies.

De toute éternité les soignent les Xah-lel.

Combien de planètes avons-nous secourues ? Combien avons-nous vu succomber ? Combien de Xah-lel s’éteindre quand mourait la dernière planète de la galaxie qui leur incombait ?

Prends ici la mesure de l’infini, et tu pénétreras la mission des Xah-lel, et la vanité de toute humanité.

Jeunes, saines étaient les planètes, et fort leur système immunitaire.

Le cosmos résonnait de leurs palpitations de vie.

De nébuleuse en nébuleuse, leur organisme avait développé au fil des éternités

des mécanismes de défense contre les

microbes.

Dans le système Hah’l-Xi, les pores de leur écorce suppuraient de lave pour brûler les bacilles.

À Ll’lial, les pluies acides stérilisaient les germes :

Oh ! Le souvenir des arcs-en-ciel sur les terres purifiées après l’orage !

Les planètes de Jahil’u pleuraient pour éliminer les impuretés,

et leur surface disparaissait sous les larmes salées.

Par-delà la ceinture de Xahrx, où les galaxies sont plus anciennes, les planètes se contentaient de secouer avec fracas leurs plaques tectoniques pour se débarrasser des parasites.

Il y avait des gaz toxiques, des poisons, des chaleurs et des froids mortels, des mucus corrosifs, et des

anticorps

de toute sorte, avec des griffes et des crocs et des serres et tout ce qui sert à broyer et à trancher et à détruire les agents pathogènes.

Douce était alors la vie des Xah-lel.

L’univers était sain et silencieux.

La vie tournait sur elle-même et se réchauffait aux étoiles.

Rarement, nous intervenions.

Parfois, un abcès à extirper, une verrue à brûler.

Nous cicatrisions les plaies : les terres, les eaux, les forêts se refermaient.

En cas d’infection propagée, stimuler les systèmes de défense suffisait, immédiates étaient les réponses immunitaires,

réactifs les organismes planétaires parce que sains.

Rarement, nous eûmes à trancher dans le vif, rarement il fallut opérer : Axx 4 fut la première, que les Axx’ans sextupèdes avaient colonisée. La propagation de leur civilisation fut foudroyante, et la planète gangrénée.

Les Xah-lel se résignèrent à amputer :

dans la ceinture d’astéroïdes de Xahrx orbitent les parties d’Axx 4 sectionnées. Le virus des Axx’ans s’y est résorbé de lui-même, faute de cellules saines à parasiter.

Mais vieillirent les planètes.

Partout elles contractaient des espèces chroniques.

Certaines bégnines, qu’elles toléraient. Mais d’autres mutaient pour résister aux anticorps. De plus en plus virulentes et civilisées, elles épuisaient les ressources naturelles des planètes, déréglaient le fonctionnement de leur organisme, contaminaient leurs fluides, leurs laves, leurs eaux et leurs lymphes, détruisaient leurs anticorps, polluaient leur atmosphère, brûlaient leur surface couverte de chancres et de villes, attaquaient leurs fonctions vitales.

Les symptômes étaient partout différents mais les causes semblables.

Les planètes infectées se mouraient.

Quel Xah-lel oubliera jamais Le’ll, dans la galaxie de Lehel’ih, la première qui s’éteignit ? C’était une planète naine à la surface balayée de tempêtes de poussières. Pour sa riche teneur en fer, les Illumiens la colonisèrent. La lèpre d’asphalte qui gangréna bientôt toute sa surface l’asphyxia, les terres se sclérosèrent faute d’oxygénation et Le’ll succomba.

Oh ! Quand donc nous sera-t-il donné d’admirer de nouveau ses tornades d’oxydes ?

L’épidémie des Illumiens se propagea à travers Lehel’ih, jamais l’univers n’avait connu pareille contagiosité, pareille soif de métaux. Les soins de Xaha’r, dont c’était la galaxie, n’y suffirent pas. Les Illumiens devinrent endémiques. Le virus emporta les planètes les unes après les autres, sans que rien ne pût être fait qu’établir un cordon sanitaire afin d’empêcher sa propagation.

L’agonie de L’Eahal, une géante d’hydrogène qui lutta longtemps contre le mal, prolongea les souffrances de Xaha’r, qui le premier parmi nous s’éteignit.

Car sans planète à soigner, il n’est pas de sens à

l’existence des Xah-lel.

Telle est notre fonction, et il n’est de raison d’être pour aucune vie dans l’univers en-dehors de celle qui lui a été assignée.

Alors, nous comprîmes qu’il n’est rien d’éternel, ni les planètes ni les Xah-lel, et qu’en les soignant c’était nous-mêmes que nous protégions.

Il fallut concevoir de nouvelles thérapies, inventer des

traitements.

Tant de débris de planètes à travers l’univers témoignent de nos euthanasies !

Ce fut à Al’itl, de la galaxie géante de Xi 2, que revient l’idée du

vaccin

qui consiste à prélever des échantillons de mal sur des planètes infectées,

les inoculer sur des planètes saines

et réinjecter les anticorps produits sur la planète malade.

Difficile est l’opération, qui requiert aux Xah-lel énormément d’énergie pour transposer quelques spécimens,

et long est le protocole, qui exige de rechercher des planètes compatibles,

aux biotopes proches,

et que l’opération soit sans risque pour l’organisme sain.

Mais efficace est le traitement,

aussi désormais les Xah-lel soignent-ils ainsi les planètes contre les maladies qui existent de toute éternité,

et à l’échelle de l’univers le mal a reculé.

Mais petite est la galaxie qui m’incombe, et fragile ses planètes. L’une après l’autre, elles contractèrent des civilisations et moururent. Je ne pus rien faire d’autre que protéger ma préférée, la plus jolie à regarder, Xahu 3, que l’humanité nomme la Terre. C’est sur elle que se concentrèrent tous mes soins :

combien d’espèces mes chirurgies de météorites ont-elles éliminé de sa surface ?

Résistant au mal était l’organisme de Xahu 3 : ses périodes glaciaires le purgeaient périodiquement, les foyers d’infection étaient éliminés par tremblement de terre ou inondation, les éruptions volcaniques cautérisaient les plaies.

Aucune des maladies de ses voisines ne parvint à l’infecter, ni les Fongiens de Xahu 4, ni les terribles Eji’ans rampants de Xahu 1.

Mais par malheur, Xahu 3 finit par contracter

l’Humanité

dont le degré de contagiosité est élevé.

Ses défenses immunitaires s’affaiblirent. Dépassé le seuil épidémiologique, il me fallut me résoudre à la vaccination.

D’innombrables fois, j’ai prélevé des agents pathogènes sur Xahu 3 pour les inoculer sur des planètes saines d’autres galaxies :

vois comment se propagèrent sur ce que tu nommes Terre

la peste, le choléra, la variole

et tout ce que l’humanité à la folie de qualifier

d’épidémies.

L’humanité est la véritable épidémie.

L’homme en est l’agent pathogène mais ses propres maladies ne sont rien d’autre qu’un remède.

Mais, transplantés hors de leur milieu d’origine, les remèdes perdent de leur efficacité,

leur potentiel curatif s’amenuise, et

le taux de mutation du bacille humain est élevé :

l’épidémie n’a pas été complètement endiguée.

Désormais, Xahu 3 se meurt et je me meurs avec elle, ici sur Shiee’l où je vous ai inoculés pour une dernière tentative.

Malheureusement,

Shiee’l est tellement saine qu’elle n’a pas besoin de rejeter les corps étranger. Je me suis trompé dans mon dernier diagnostic, et n’aurai aucun remède à injecter.

Oh, Xahu 3, le dernier joyau de ma galaxie !

D’autres Xah-lel ont déjà pris le relais. Des planètes ont été inoculées, peut-être l’une d’elles produira-t-elle un antidote à l’humanité mais je ne serai plus là pour l’observer.

À moins que…

Il me reste à peine assez de forces pour te renvoyer, si tu voulais, pour sauver Xahu 3, pour me sauver, tu pourrais…

Je n’eus aucun doute, à ce moment-là. Le Xah-lel était devant moi, je pouvais toucher son intangible opacité : que valait désormais l’inaccessible Dieu que je m’étais inventé par désespoir de comprendre ? La pire des explications vaut toujours mieux que l’ignorance : ce n’était pas la raison d’être que j’avais imaginée pour l’humanité mais désormais, au moins, je savais. Il existait une justification aux maux que nous souffrions : le mal doit être éliminé. Toutes ces années consacrées à soigner les sidéens, je m’étais trompé. J’avais confondu le remède et la maladie et contribué à renforcer cette dernière, moi qui en étais un des symptômes. Toi qui n’as jamais eu la foi, peux-tu concevoir que s’inversent si facilement les notions de bien et de mal ? Avant Xahu-la, aucun Dieu ne s’était manifesté à moi. Guidé par quelques illuminés, j’en avais imaginé un, et inventé son message. Il y avait eu erreur et tromperie, mais à quoi bon les regrets désormais que je savais la vérité ? Ce n’est pas un pêché que de se fourvoyer dans l’obscurité ; c’en est un mortel que de refuser de suivre la lumière quand elle apparaît.

La révélation de ma condition virale me fut d’autant plus facile à accepter que Xahu-la m’offrait en même temps la possibilité de m’en extraire. Les images pulsaient de plus en plus faiblement à la fin de son message mais je compris l’invitation, et qu’il n’était pas d’autre moyen de retrouver un jour la Terre. Si Xahu-la mourait, je resterais à jamais sur Shiee’l. Isolé de mes compagnons, perdu dans la forêt, combien de jours survivrais-je ? Quand bien même je les retrouverais, j’ignorais quel avenir nous attendait. Un jour ou l’autre, nous rencontrerions les créatures qui avaient laissé leurs empreintes dans la plaine, et les anticorps élimineraient les corps étrangers comme je les avais vus faire de Jebediah, Nogaï et les autres, dans les visions de Xahu-la. Toi qui les as aussi vues, peux-tu me reprocher de n’avoir pas voulu connaître le même sort ? Il est plus aisé de se résoudre à devenir prédateur quand on a été la proie, que l’inverse, car par-delà toute morale prime le principe de survie. Et puis, comment accepter de ne plus jamais te revoir, mon frère ?