Goutte d’Or–Barbès, quartier-monde, oxymore urbaine, marge au cœur de Paris. Enclave en mutation, exclusion et gentrification sur le même trottoir. Jamais aussi attractif que depuis qu’il a été déclaré “no-go zone”.

Je suis une ordure. Un salaud de gentrificateur, de la vermine d’envahisseur bobo, une saleté de mec cool et content de lui.

C’est à pareille conclusion que m’ont mené deux conversations distinctes avec deux militants radicaux. J’ai bien essayé de me défendre pourtant. J’ai fait valoir combien je ne suis pas bien riche moi-même, plutôt bo-BO que BO-bo, rejouant l’artiste maudit terré dans son petit meublé en contrebas de Montmartre. J’ai rappelé avec quel volontarisme je me suis installé il y a vingt ans, en ce 80 boulevard Barbès, parmi les populations modestes et immigrées dont je me sens solidaire.

Rien à faire : si ces dernières vont finir boutées hors de Paris, expulsées dans les plus lointaines périphéries, c’est parce qu’avec mon pedigree de classe moyenne, mon job de créa et mon bagage d’intello, moi qui me crois avant-garde des arts et lettres, je ne suis qu’avant-poste de l’embourgeoisement.

Alors quoi, je n’aurais pas dû vouloir me mélanger ? Chacun cantonné dans son ghetto respectif, et tout ira bien ? Et mes accusateurs devront-ils alors s’indigner qu’en couverture de Marianne comme de Valeurs actuelles, on crie au communautarisme ?

Je suis la vermine, celle qui annonce les pires des épidémies. Du cancer qui gangrène le corps du quartier, a suinté une tumeur, un kyste malin gros comme une maison.

Un matin que je sortais de Barbès-Rochechouart, je suis tombé dessus. À ce carrefour des boulevards qui donnent leurs noms à la station, à cet angle de rues parmi les plus populaires de France, là où les vendeurs de Ma’lboro Ma’lboro se mêlent aux mammas chargées des cabas du Tati en face, là où s’est si longtemps dressée la carcasse de la grande fripe Vano, carbonisée par un incendie, quelque chose s’était posé sur le bitume, comme on le dirait d’un OVNI un jour d’invasion. Je n’avais guère prêté attention au chantier, et voilà que je découvrais, dans ce paysage de mon quotidien, une apparition pas plus réelle qu’un mirage. Un grand bâtiment blanc, tout en poutrelles noires et vitres géantes, quelque part entre le saloon façon EuroDisney et la manufacture redesignée hipster, avec son enseigne populo-chic : Brasserie Barbès.

À l’intérieur, l’infection avait tout contaminé : moquettes épaisses, marbres veinés, canapé cuir – et même un feu de cheminée. Et pour protéger le dehors du dedans, bien des précautions qui font sas : panneaux vitrés pour isoler les terrasses des trottoirs, hôtesses pour vous accueillir derrière le pupitre (je croyais que ça n’arrivait que dans les films hollywoodiens), et parfois un videur pour faire club au soir venu.

J’ai d’abord craché sur l’établissement, tant il semblait architecturé pour le safari des bourgeois en goguette chez les pauvres, avec sa vue plongeante sur le boulevard grouillant de sa foule pittoresque. Et puis, ma condition de Méditerranéen avide de soleil, de fumeur affamé de liberté et d’urbain accro à sa ville, m’a été fatale : le premier étage, avec ses 240° et ses neuf heures d’ensoleillement par jour, avec son toit mobile fait pour les cigarettes, avec sa vue imprenable sur le métro aérien, est devenu mon bureau. Sale époque, qui voit le marxisme se dissoudre au premier rayon tiède. (Rassurez-vous, il se réveille à la lecture de la carte, le jus détox pour 5,5 euros seulement.)

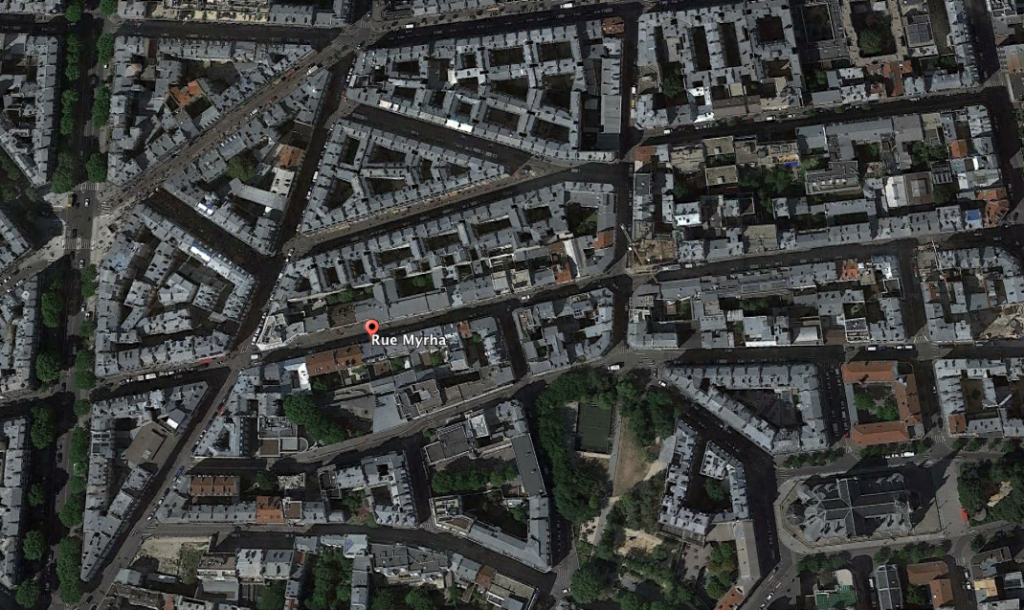

La lèpre s’est répandue partout, jusque dans les plus intimes artères de la Goutte d’Or, jusqu’à la moelle de sa colonne vertébrale : la Rue Myrha. Il y a cinq ans encore, vous n’y auriez croisé, exception faite d’un fameux caviste, que quelques boutiques possibles, profondes et pleines comme des cavernes d’Ali Baba : libraires musulmanes, épiceries exotiques, échoppes de cosmétiques et de tissus africains, et celles enfin où l’on vend des poulets vivants.  Eh bien aujourd’hui, refaites le chemin, et voyez comment, à ces vitrines si surchargées qu’elles masquent davantage qu’elles ne montrent, d’autres étals font improbable voisinage. Ici, une cantine bio montée par Augustin Legrand, tout en épure brute classe ; là, une “galerie buvette” où on sirote thés et romans dans un silence d’étude ; là encore, une boulangerie – pardon, une “bakery” – qui la joue Brooklyn, avec ses lettrages acidulées et ses pâtisseries stylées.

Eh bien aujourd’hui, refaites le chemin, et voyez comment, à ces vitrines si surchargées qu’elles masquent davantage qu’elles ne montrent, d’autres étals font improbable voisinage. Ici, une cantine bio montée par Augustin Legrand, tout en épure brute classe ; là, une “galerie buvette” où on sirote thés et romans dans un silence d’étude ; là encore, une boulangerie – pardon, une “bakery” – qui la joue Brooklyn, avec ses lettrages acidulées et ses pâtisseries stylées.

« Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’un parapluie et d’une machine à coudre » (Lautréamont), collage surréaliste, la rue Myrha nous affiche une vérité du quartier. Pôle magnétique pour les diasporas du continent noir et d’au-delà, il aimante désormais aussi ceux qui veulent investir un nouvel El Dorado, là où les prix de l’immobilier restent à portée mais vont ne faire que grimper.

Alors oui, peut-être va-t-il advenir de Barbès ce qui est arrivé à Brooklyn, mais moi j’ai choisi de vivre là où les mondes se chevauchent, se télescopent, se parasitent – et si l’on y met du sien parfois, font enfin connaissance. Je vis là où les contraires se rencontrent.

Exilés en mal d’Afrique et privilégiés en quête d’avenir, réfugiés en rade de toit et intermittés en soif d’inspi, eux, vous et moi : tout converge à Barbès. Barbès Go-Zone, Barbès centre du monde.

Thomas Gayrard

(No-)go zone

0 commentaires