Poor Cinderella, still ironing her husband shirt

Miñuca Villaverde, 1978

Le féminin en boucle

Héritier des aspects les plus transgressifs de l’image expérimentale des années soixante, le cinéma de Miñuca Villaverde, qui est la fois regard et limit, marque un avant et un après dans l’univers visuel cubain.

Parce que ses films sont empreints d’érotisme, de sensualité, d’ironie, parce que s’y mêlent, le politique, l’intime et l’underground. Mais aussi parce qu’ils dialoguent avec leur temps, avec l’œuvre de cinéastes tels que Bruce Baillie, Jonas Mekas, Ron Rice ; parce qu’ils s’accordent au tempo d’artistes telles que Gina Pane, Carolee Schneemann ou Kiki Smith, des créatrices dont les actions, les photographies ou les expositions ont reçu de plein fouet les préjugés de leur époque, époque qu’elles ont affrontée en revendiquant ce qui jusque-là était demeuré enfoui, sous un regard pseudo-patriarcal et aveugle : le féminin.

Le regard de Miñuca Villaverde avait quant à lui été entraîné, des années auparavant, à Cuba, grâce à des films comme El Parque (1963), dont elle avait signé le récit documentaire, ou bien encore Elena (1964) ou El Mar (1963-64), réalisés avec son mari, l’écrivain Fernando Villaverde, et jamais diffusés par l’ICAIC (Institut cubain des arts et de l’industrie cinématographique), dans quelque circuit que ce soit.

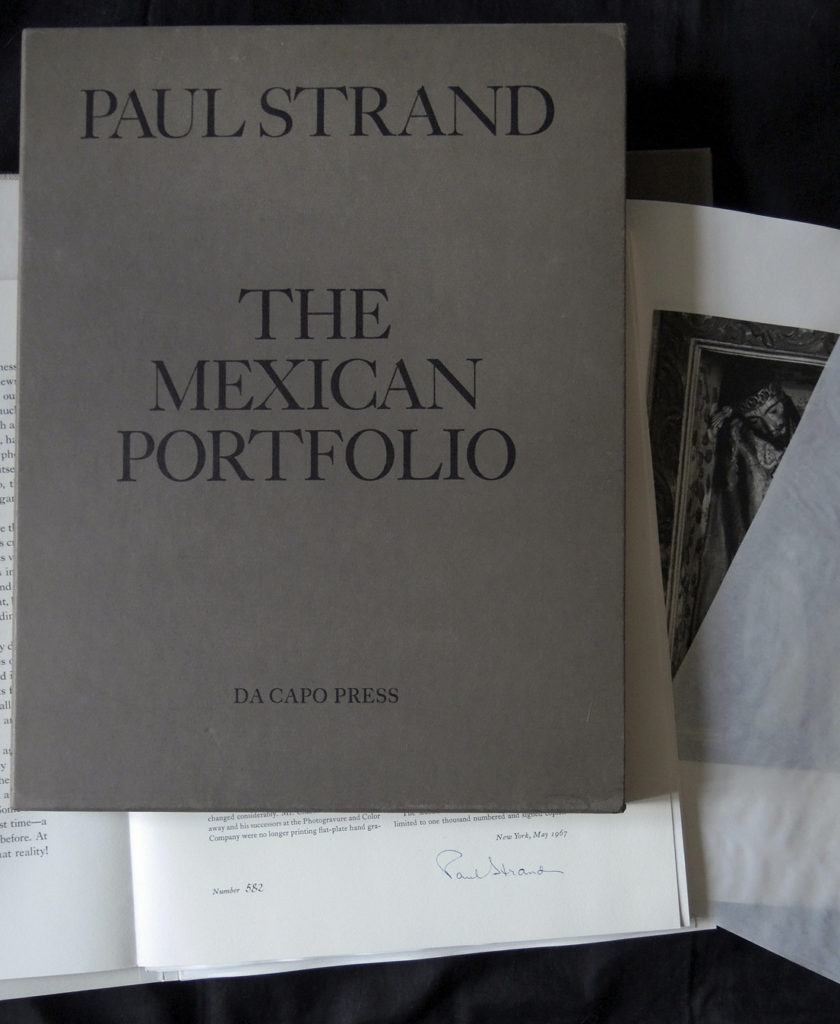

Poor Cindarella, still ironing her husband shirt (1978) est une boucle, un loop infini. Une ritournelle qui, davantage que sur l’acte sexuel en soi – le visage, la possession, le désir, les corps, les flux –, repose sur le principe de la cassure, sur les coupes et la manipulation du négatif que la réalisatrice inflige à une séquence par ailleurs presque banale.

Miñuca l’explique :

« Je me sens comme une graffeuse, je débarque, je peins, et celui qui vient derrière n’a qu’à peindre à son tour par-dessus. Le plaisir n’est pas de consommer, mais d’être consommé, pour soi-même, pour avoir dit de quoi l’on était fait. » (1)

Un plaisir que l’on retrouve non seulement dans ses films les plus intimes – Blanca putica. A girl in love (1973), To my father (1974), Love will never come (1977) – mais aussi dans l’un des documentaires les plus pointus réalisés sur le monde politique cubain : Tent city (La ville des tentes, 1980), qui raconte, qui montre, qui chante la vie des marielitos – ces exilés cubains ayant quitté l’île par le port Mariel en 1980 – à leur arrivée à Miami. Ce film atteint par moments le niveau du meilleur Pasolini, celui de l’essai ethno-métaphysique Carnet de notes pour une Orestie africaine (1970) ou de Médée (1969), l’un des films monstres de l’histoire du cinéma.

Lors de conversations, Miñuca Villaverde a reconnu que Cinderella avait été réalisé en recyclant et en rayant des passages de A girl in love. Les années passant, elle a continué à faire des dessins et des collages, qui sont en fait la prolongation de ce qu’elle avait débuté au cinéma plusieurs dizaines d’années avant.

Le cinéma, pour être bon, ne doit pas seulement défier le tout (le canon) et viser l’absolu ; il doit se répéter encore et encore et encore, comme le personnage de ce film, ou comme l’un de ces ventilateurs soviétiques qui, à Cuba, des siècles après leur arrivée, continuent à tourner sur eux-mêmes.

Carlos A. Aguilera*

0 commentaires