Grand lecteur d’Alain Robbe-Grillet pendant des années, l’architecte Philippe Rahm l’a rencontré en 2006 après lui avoir commandé des textes pour accompagner son installation « Météorologie d’intérieur » (Canadian Centre for Architecture, 2006). Une collaboration fertile, sous la forme d’un exercice de subjectivité que l’écrivain a poursuivi dans la construction son dernier livre, Un roman sentimental (Fayard, 2007).

Discussion sur la place de la lecture de l’œuvre de Robbe-Grillet dans une réflexion à la fois dense et limpide qui s’attache moins aux murs, aux sols et aux plafonds qu’au vide qu’ils entourent ; qui s’interroge sur l’objectivité et la neutralité possibles des espaces ; et qui propose d’abandonner le style moderne pour un style « anthropocène » en accord avec notre époque, ses enjeux climatiques et la pensée du Nonhuman turn.

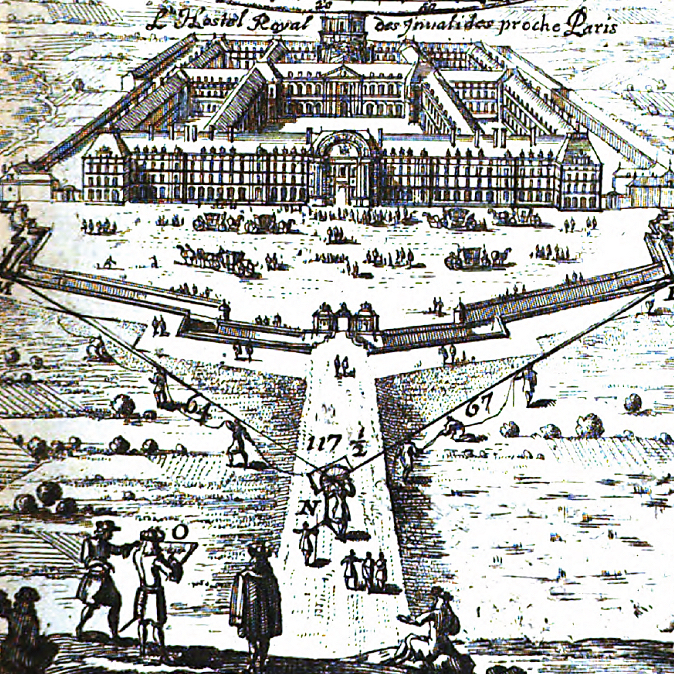

The Anthropocene Style / Philippe Rahm architectes / Exhibition at SFAI (San Francisco Art Institute), USA, 2018 / Photo: Philippe Rahm architectes

Lison Noël : Dans quel contexte s’inscrivaient vos débuts en tant qu’architecte ?

Philippe Rahm : En tant qu’architecte, j’ai grandi dans une période très marquée par le post-modernisme. Dans les années 1980 et 1990, les bâtiments ou la manière de parler des choses étaient toujours soumis à une forme de narration, de métaphore. Ensuite, ça commence à changer, mais il y a des choses qui restent encore aujourd’hui. Le bâtiment racontait toujours une histoire à l’époque. Il ne se présentait pas lui-même, mais il présentait les signes de quelque chose d’autre qui renvoyaient à une histoire. Par exemple, si on utilisait du marbre, c’était pour évoquer le luxe ou c’était en référence à l’architecture grecque ou au classicisme. On ne voyait pas le marbre comme une pierre, à travers sa structure sémantique et narrative. Le travail de l’architecte Ricardo Bofill est un peu la caricature de ce mouvement en France dans les années 1980. Il reprenait les signes de l’architecture de la Renaissance et de l’architecture grecque ou classique. On peut penser aussi à Bernard Huet, qui a fait les murs gravés de mots qui encadrent la place Stalingrad à Paris. Sa manière de faire s’inspire de l’architecture classique de la fin du XVIIIe siècle. Les bâtiments parisiens devaient être de couleur blanche ou beige pour rappeler la pierre calcaire de Paris. Ou encore Jean Nouvel concevait des bâtiments noirs parce que ça leur donnait un côté rock’n’roll. Il y avait toujours ce type d’analogie, de métaphore, de référence. L’architecture était toujours narrative.

En 2002, avec mon ancien associé Jean-Gilles Décosterd, j’ai représenté la Suisse à la Biennale de Venise en transformant totalement le Pavillon Suisse [exposition « Hormonorium », 2002, NDLR]. Ce qui nous intéressait à l’époque, c’était le fait que le vide a une présence réelle dont on ne parlait pas vraiment. On parlait des murs, du sol, mais on ne parlait jamais de la lumière, de la température et de leur incidence sur le corps de l’habitant. Nous avions réduit le taux d’oxygène de la pièce de 21%, qui correspond au taux d’oxygène lorsqu’on est proche de la mer, à un taux de 14,5%, qui correspond à taux d’oxygène en altitude. En réduisant le taux d’oxygène, on fait réagir le corps grâce à l’érythropoïétine [l’EPO] qui augmente le nombre de globules rouges dans le sang.

Nous avions également peint les murs, le sol et les plafonds en blanc pour intensifier la lumière jusqu’à 10 000 lux grâce à des calculs dans des logiciels de simulation lumineuse. C’était pour reproduire la réverbération de la neige : la lumière venait du sol et nous illuminait comme par un beau jour à la montagne. La lumière empêche la production de mélatonine qui est une hormone liée au sommeil. On sécrète beaucoup de mélatonine durant la nuit et moins dans la journée.

Lors d’un voyage entre la Suisse et l’Italie, en passant le Col du Simplon en voiture, j’étais arrivé en haut de la montagne. Il faisait très beau, la neige était encore présente sur le col. La lumière était très forte. Le taux d’oxygène était très bas et la pression atmosphérique était très forte. J’étais dans une voiture chauffée à 20°C, donc il n’y avait pas de différence de température, mais je percevais la différence de lumière et de pression.

LN : Vous racontez cet épisode dans votre livre Météorologie des sentiments (Les Petits Matins, 2015).

PR : Exactement. À ce moment, j’ai ressenti des qualités du vide qui n’étaient pas seulement visuelles. Il s’agit d’expériences physiques, physiologiques. « Hormonorium » consistait à dire que l’architecture pas seulement visuelle, mais aussi physique et biologique. On respire des choses. On reçoit des longueurs d’onde. Il y a une dimension physiologique, alors que nous étions dans une période où tout espace était pensé uniquement selon des codes sociaux ou culturels. D’ailleurs, certains critiques pensaient que nous voulions évoquer la pureté du blanc. Je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas considérer le blanc uniquement pour son taux de réverbération. Les interprétations culturelles de l’installation étaient liées à cette analyse postmoderne. On analysait tout, on décryptait tout comme un symbole, une image, une métaphore de quelque chose d’autre qui serait culturel et symbolique.

LN : Tout était signifiant.

PR : Exactement. Nous n’étions pas le signifiant, mais dans la pure présence, la présence réelle des taux de lumière et de pression. Aujourd’hui, on peut modifier la lumière de notre téléphone portable pour que les écrans ne bloquent pas la sécrétion de mélatonine. Quand nous avons proposé ça à l’époque, les gens se sentaient agressés par cette idée, comme si la réalité physique, biologique amenait un soupçon de quelque chose d’autre. C’était une époque, après Michel Foucault, où tout projet scientifique contenait en soi une forme de surveillance.

LN : Étiez-vous conscient à l’époque du fait que ça remettait en cause la façon de penser et de concevoir l’architecture ?

PR : Cette conscience est apparue postérieurement et j’ai alors compris les critiques que nous avions reçues. Notre réflexion prenait naissance dans un intérêt pour des questions d’écologie. Nous nous intéressions à la production de phosphate par la photosynthèse ou à ce qui est entraîné dans la terre par la pluie quand un mur en béton s’érode. Cette approche plus physique, biologique, écologique, nous intéressait. C’est progressivement que j’ai découvert son importance.

LN : Comment avez-vous découvert l’œuvre d’Alain Robbe-Grillet ?

PR : Mon associée Irene D’Agostino, qui était proche de l’acteur Giorgio Albertazzi, m’a fait découvrir le film L’Année dernière à Marienbad [Alain Resnais, 1961], dont il a écrit le scénario. J’ai ensuite lu le livre, introduit par une préface de Robbe-Grillet, dans laquelle il donnait sa position sur le cinéma, qui m’a fasciné. Robbe-Grillet explique qu’au cinéma, toutes les images sont toujours au présent. Le film nous perd dans le temps. On ne sait pas si ce qu’on voit à l’écran est dans le passé, le présent ou le futur, car l’image se déroule devant nos yeux dans le présent. On peut indiquer par l’écrit que la scène se déroule dans le passé, mais l’image reste dans le présent, contrairement à l’écriture où l’on peut dire « j’étais », « je suis » ou « je serai ». On peut écrire à différents temps alors qu’au cinéma les images sont toujours au présent. Dans le film, les spectateurs sont perdus dans le présent continu de la narration. Robbe-Grillet amplifie ce présent continu, ce présent du média cinéma. L’histoire elle-même est perturbée par son propre média. Dans son roman Dans le labyrinthe [Minuit, 1959], on se perd de ligne en ligne. C’est une écriture à l’aveuglette, dans le sens où on ne sait pas où on en est. Le personnage du soldat se perd dans la ville comme le lecteur dans les pages du livre.

LN : Vous vous étonniez du fait que certains critiques de votre exposition « Hormonorium » cherchaient à interpréter de manière culturelle le blanc des murs, du sol et du plafond. Robbe-Grillet a fait la même expérience avec ce roman, ce qui lui a fait dire qu’il avait échoué à en expurger les éléments référentiels : un critique a interprété l’errance du soldat comme une errance vers Dieu et la boîte qu’il transporte comme contenant l’âme humaine, ce qui est évidemment très éloigné de l’intention de l’écrivain.

PR : Tout à fait. J’étais passionné par Robbe-Grillet parce qu’à mon sens, il répondait à ces critiques que j’avais pu avoir sur les interprétations symboliques de ce que je faisais alors que ce n’était pas du tout mon propos. On lit dans Pour un Nouveau roman [Minuit, 1963] que s’il pleut dans le roman, cela ne veut pas dire que le narrateur est triste. On y trouve une charge contre l’idée que le texte utiliserait forcément des symboles et l’idée que l’interprétation ne doit pas être créée par l’auteur, mais par le lecteur.

LN : Avez-vous lu d’autres romans de Robbe-Grillet que Dans le labyrinthe ?

PR : Après avoir vu L’Année dernière à Marienbad, je me suis mis à lire tous ses livres et à suivre ses colloques. J’ai également lu les livres critiques publiés sur son œuvre dans les années 1960 et 1970. Cela résonnait dans mon travail et avec l’idée qu’en tant qu’architecte, on ne crée pas des structures culturelles, mais des arrière-fonds objectifs. L’architecte n’est pas là pour charger un bâtiment de symboles. La modernité est dépassée.

On retrouve la même chose dans la musique de Debussy ou dans la musique spectrale des années 1970, qui s’intéressent aux sons, aux caractéristiques physiques de la musique et composent sans que la musique se réfère à autre chose. Par exemple, Debussy et Schoenberg composaient des mélodies de timbres et non de notes, en portant leur attention sur le timbre et la couleur du son de l’instrument, qui sont différents en fonction de l’instrument qui joue la note. Debussy faisait presque passer la couleur avant la mélodie de notes. La musique de Debussy a été récupérée par Walt Disney, alors qu’elle n’a pas d’épaisseur narrative, mais une épaisseur de son : l’invention formelle a été reprise par une superstructure culturelle qui venait se rajouter par-dessus. L’essayiste Guy Lelong, a écrit des choses passionnantes sur le sujet.

LN : C’est comme si l’absence de référence créait une sorte de vide à combler. Quelle que soit l’intention de départ, il faut toujours que quelqu’un, plus tard, y appose une interprétation.

PR : Voilà. Mon idée est de me dire qu’en architecture, on n’appose pas d’interprétation au moment de la création. Mais les espaces créés sont ensuite interprétables par chacun. Dans Le Voyeur [Minuit, 1955], par exemple, Robbe-Grillet ne donne pas d’interprétation de ce qui se passe. Quand le personnage arrive au port au début du roman, tout est décrit de manière visuelle. Le lecteur comprend qu’il est au port sans que cela soit écrit explicitement par une interprétation prémâchée. L’interprétation est le travail du lecteur. Le récit est très linéaire temporellement, puisqu’il commence le matin et on suit le déroulé de la journée. Mais ensuite, les mêmes phrases se répètent, on retombe sur la même phrase, comme s’il y avait des bugs dans le récit qui permettaient au narrateur de mentir au lecteur en lui cachant ce qu’il se passe.

En tant qu’architecte, ce qui m’intéressait, c’était de créer des espaces physiques qui ont une forme de neutralité au niveau des symboles, des espaces qui ne sont pas pré-interprétés, mais qui ont d’autres qualités. Je travaille beaucoup sur les formes de gradation progressive du clair à l’obscur, du chaud au froid, par exemple.

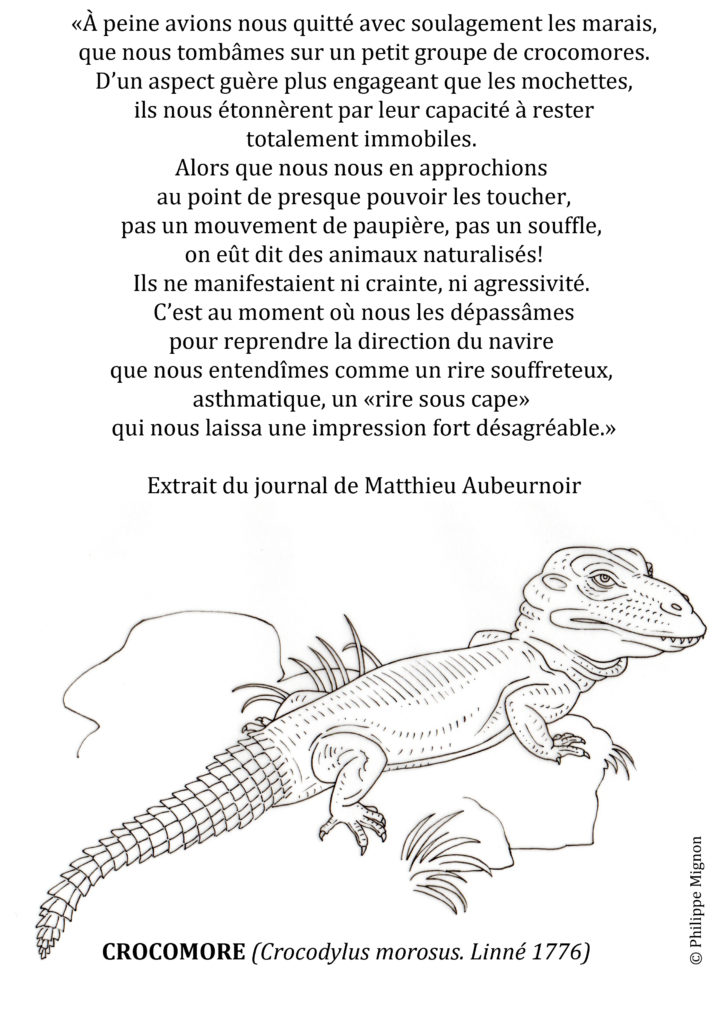

LN : Est-ce le cas de la « Piscine effusivité » exposée en ce moment à l’Institut suisse de Milan ?

PR : Oui, l’idée est qu’une forme de graduation soit mise en place physiquement. La forme de la piscine est pensée pour que l’on puisse s’assoir dedans. L’angle est confortable, pour que l’on puisse poser son dos et toucher les matériaux. Quand on touche l’aluminium, c’est très froid. On perd très facilement la chaleur. On en perd moins avec la pierre, encore moins avec le bois et quasiment pas avec la laine. Quand on la touche, on a le sentiment que c’est chaud. Mais le bois ne fait pas référence au chalet suisse, par exemple, et l’aluminium ne fait pas référence à l’industrie. C’est comme dans les livres de Robbe-Grillet : les choses sont présentées de manière neutre et objective. Le lecteur appose ses propres significations.

Philippe Rahm architects, The Effusivity pool, installation view at Istituto Svizzero, Milan, 18 April – 9 May 2018. Courtesy: Philippe Rahm architects and Istituto Svizzero, Milan. Photo © Giulio Boem

LN : Pourquoi avoir commandé des textes à Alain Robbe-Grillet pour accompagner votre installation « Météorologie d’intérieur » ?

PR : Quand j’ai été invité au Centre canadien d’architecture en 2006, je savais que Robbe-Grillet était un peu en contact avec le monde de l’art contemporain, notamment à travers Hans-Ulrich Obrist et Jean-Max Colard que je connaissais. Je lui ai simplement écrit une lettre. Ma proposition était un peu ambigüe, parce qu’elle renversait son travail des années 1950 et 1960. Ça se rapprochait plus de ce qu’il a fait ensuite dans les années 1980, qui est plus subjectif, plus personnel. Je lui proposais de lui donner des espaces neutres avec des températures, des taux lumière et d’humidité variables et je lui demandais de les interpréter, d’imaginer ce qu’il pouvait se passer dans cet espace. Je me mettais un peu dans la position de Robbe-Grillet dans les années 1950 et 1960 et lui endossait le rôle de celui qui interprète. Il a accepté ma proposition. Nous nous sommes ensuite rencontrés. Puis nous nous sommes revus jusqu’à sa mort. Nous nous sommes revus à Venise, Paris et Londres et je l’ai invité à une conférence à Bâle. Nous avions une relation amicale et de confiance. Il m’a donné 25 ou 30 petits textes pour accompagner « Météorologie d’intérieur », ainsi que des textes qui ont ensuite composé son dernier livre, Un roman sentimental, directement issus directement de ce qu’il a fait pour moi. Les textes sont liés à des températures que je lui avais données. Ça commence dans une neutralité où tout est blanc et où il ne fait ni chaud ni froid, où ce n’est ni trop éclairé ni trop humide. Ensuite, c’est de plus en plus humide. Ça devient une forêt tropicale et ça passe dans l’obscurité. Il a saisi l’opportunité de ce projet ensemble pour écrire son dernier livre. En interprétant culturellement ces espaces que je lui proposais, il a surjoué le subjectif, en faisant sortir des fantasmes sexuels de son propre imaginaire.

Philippe Rahm architectes, Interior weather, Centre Canadien d’Architecture / Canadian Centre for Architecture, Montréal, 2006 / Photo: Michel Legendre

LN : C’est comme si vous l’aviez autorisé à passer au subjectif total.

PR : Absolument. D’ailleurs, j’ai un peu grillé sa carrière, parce que ce livre a créé une controverse à sa sortie en 2007 [Robbe-Grillet, selon ses mots, « outrepassant cette fois les lois de la bienséance. C’est d’autre chose qu’il s’agit, délibérément. Une autre bienséance et une autre vraisemblance… Malgré les tendres couleurs des chairs nues adolescentes, les contes de fées pour adultes n’ont pas leur place dans la Bibliothèque rose »]. Je suis un peu responsable de ça ! C’était un exercice : comment la subjectivité pouvait-elle s’emparer des espaces que je lui proposais ? C’est comme s’il jouait le rôle du critique qui cherche la signification dans des données scientifiques complètement objectives, comme les critiques qui trouvaient de la pureté dans le blanc de « Hormonorium » et une âme humaine dans une boîte transportée par un soldat.

LN : Ça lui a donné l’envie de poursuivre.

PR : Voilà, il a poursuivi l’exercice. Il manquait des moments où il faisait très chaud et très froid. Il a donc créé les chapitres 70 et 150 pour son livre, dans lesquels il fait respectivement très chaud et très froid.

À la même époque, je me suis intéressé au fait de renverser la cause et les conséquences. Par exemple, avant l’invention du chauffage central, les gens avaient froid chez eux, donc ils descendaient au café pour se réchauffer. Ils se partageaient un chauffage, comme lors des veillées : ils se retrouvaient en famille ou en groupe plus élargi dans une pièce pour se réchauffer ensemble, parce que si chacun restait dans sa propre chambre, il mourait de froid.

LN : Ce sont des pratiques qui ne sont pas seulement culturelles, mais qui sont d’abord apparues en réponse à des aspects pratiques et des réalités météorologiques.

PR : Ce sont des conséquences de certains problèmes, de certaines choses physiques. Beaucoup de livres paraissent actuellement aux États-Unis sur ce qu’on appelle le Nonhuman turn, qui propose une nouvelle analyse de l’histoire. Je suis en train de lire Foragers, Farmers, and Fossil Fuels d’Ian Morris (Princeton University Press, 2015), qui explique comment les valeurs et les pratiques morales évoluent en fonction des sources d’énergie, fossiles ou non. Ces dernières années, l’Histoire humaine a été abondamment interprétée selon des principes sociaux, culturels, politiques, etc. La dimension environnementale, par exemple, a été absente du débat.

LN : Il s’agirait de sortir d’un cadre de pensée occidental hégémonique qui l’a longtemps exclue pour la prendre en compte.

PR : Exactement. Le livre L’Année sans été de Gillen d’Arcy Wood raconte comment l’éruption du volcan Tambora en 1815 en Indonésie a modifié le climat durant l’année 1816, ce qui a eu des conséquences aux États-Unis, en Irlande, en Suisse et en France, dont des épidémies de choléra en Inde que l’armée des Indes a ramené en France. Il y a eu de grandes épidémies en 1832 et 1848 et la ville haussmannienne est une réponse à ces épidémies de la première partie du XIXe.

En tant qu’architecte, on construit des espaces physiques, qui ont des valeurs physiques. Ce qui est important pour moi, c’est que ce ne soient pas des valeurs modernes. Chez Le Corbusier ou d’autres, il y avait toujours l’idée qu’il y avait une solution unique, une dimension qui était la bonne : c’était l’ère du fonctionnalisme et des bonnes solutions universelles. Aujourd’hui, en acceptant toute la critique des années 1970 des postcolonial studies, l’idée est de se dire qu’il n’y a pas une seule bonne solution, mais une variété de solutions. C’est pour ça que j’essaie de combiner un mode de pensée scientifique dans ses outils, mais avec une finalité plutôt postmoderne, plutôt proche de la pensée critique de Michel Foucault ou d’autres. Dans le parc que nous construisons en ce moment à Taïwan [Jade Eco Parc, inauguration en août 2018, NDLR], il n’y a pas que des espaces où il fait frais, mais il y a des espaces où il fait chaud et d’autres où il fait moins chaud. Il y a des gradations qui permettent à chacun de faire ce qu’il veut.

LN : Est-ce une manière de ne pas proposer une solution unique, mais plusieurs ?

PR : Oui, mais en se reposant sur des principes objectifs. Durant la période critique de Derrida et Foucault, la question de l’objectivité de la science était bannie. À notre période, on essaie de remettre de l’objectivité pour empêcher les phénomènes de fake news, de post-truth, de complotisme, religieux, etc., pour lutter contre cette apparition du subjectif dans les modes de pensée. Je m’interroge sur la manière de remettre de l’objectivité tout en gardant les acquis de la pensée postcoloniale, sans revenir à une forme de vérité imposante imaginée au XIXe et au début de l’ère moderne.

Par exemple, des architectes choisissent des verres roses pour un bâtiment, parce que ça fait penser à des lunettes de soleil. Moi, si j’emploie du rose, c’est parce qu’il bloque certaines longueurs d’onde. Dans l’exposition actuellement présentée à San Francisco, il y a une gradation du rose du rouge au bleu, parce que le rouge chauffe plus la peau que le bleu. C’est lié à la longueur d’onde du rouge, qui est la même que celle utilisée dans les micro-ondes ou pour les lampes qui chauffent les terrasses de café en hiver. Au contraire, on peut mettre un verre d’eau sous une lumière bleu très intense, l’eau ne chauffera jamais. Ce qui m’intéresse, c’est cette forme d’objectivité du monde physique, réel. L’interprétation vient après-coup.

LN : Est-ce quelque chose que vous avez poursuivi dans l’écriture de Météorologie des sentiments ?

PR : Oui. Mon idée venait du fait que dans la littérature, c’est toujours très subjectif. Le monde est perçu de manière très subjective et très approximative. Quand on décrit les choses, on a l’impression que l’auteur ne sait pas grand-chose sur la réalité. S’il y a du soleil, il fait chaud :j’essaie de définir les phénomènes physiques en place, un peu comme une extension du Nouveau Roman.

Par exemple, on peut lire L’Étranger de Camus comme relevant de l’absurde, mais en réalité, le meurtre a lieu à cause d’un problème de climat, parce que le narrateur a trop chaud. Il tue parce qu’il est aveuglé par la lumière. Il est en proie à un deuxième acteur du roman, le climat, qui joue un rôle très important. Le climat, la chaleur, tiennent le déroulé de l’histoire. Ce n’est pas l’homme qui est le maître de l’histoire, c’est le climat.

LN : Ça pose d’une autre manière la question de la responsabilité du narrateur dans le meurtre, dont on devrait alors juger en prenant en compte les éléments climatiques qui agissent sur son comportement.

PR : Oui, c’est comme dans L’année sans été : le volcan a une responsabilité dans l’Histoire humaine qui a été sous-estimée. Dans L’Étranger de Camus, le climat a une responsabilité qui dépasse la responsabilité du personnage. Je ne sais pas si cela a déjà été décrit comme ça.

Météorologie des sentiments est très subjectif aussi, parce que je raconte des souvenirs et des histoires personnelles, mais la description du monde est élargie à des connaissances qu’on a aujourd’hui. Au XVIIIe siècle, quand on disait « il fait chaud », on ne savait pas vraiment pourquoi. Ce qui était dit sur les choses était très empirique. J’ai voulu aller plus en profondeur. Par exemple, si le mur est blanc, il réfléchit la lumière incidente. Avec Internet, on a une connaissance immédiate de ce qui se passe, ce qui était plus compliqué auparavant. On parlait de manière plus subjective et approximative, peut-être parce qu’on n’avait pas les mêmes moyens.

LN : À notre époque on a facilement accès à des tas d’outils de mesure de la température, de la luminosité, des réactions du corps, du rythme cardiaque, etc.

PR : On peut donc élargir beaucoup plus le champ de l’explication scientifique de ce qu’il se passe.

LN : L’existence de ces outils et les connaissances scientifiques actuelles permettent également de mieux comprendre les questions climatiques et d’inventer une architecture qui en tient compte. Pouvez-vous expliquer ce que vous appelez le style anthropocène ?

PR : En architecture ou en décoration d’intérieur, le style moderne est blanc, très épuré. Ce style, d’une certaine manière, est une conséquence du chauffage central et de l’air conditionné. Avec l’utilisation d’énergie fossile, on pouvait chauffer très fortement l’intérieur et on a donc pu enlever toutes les tapisseries, les tapis et les rideaux qui, autrefois, servaient à améliorer le confort. Dans les années 1950 et 1960, on pensait même qu’on pouvait construire des maisons quasiment sans murs, puisqu’on chauffait comme on voulait. L’architecte Philip Johnson a conçu une maison tout en verre [The Glass House, 1949], en verre simple de surcroît. Tout le froid rentrait. Les maisons de ce type survivaient grâce à une consommation énorme d’énergie fossile. Ce n’est plus possible aujourd’hui. C’est pour ça que ce style épuré, tout en verre, blanc, ne peut pas survivre aujourd’hui. Je crois qu’il y a toujours des rideaux d’air chaud quand on rentre dans les boutiques en France, pour créer un mur et empêcher que l’air froid rentre. C’est interdit en Suisse, parce que ça dépense une énergie folle.

The Anthropocene Style / Philippe Rahm architectes / Exhibition at SFAI (San Francisco Art Institute), USA, 2018 / Photo: Philippe Rahm architectes

Aujourd’hui, comme on est en train de sortir de cette période fossile, on doit de nouveau isoler les bâtiments avec de la laine de roche, par exemple. On s’aperçoit qu’on remet des tapisseries aux murs, même si ce ne sont plus les mêmes. On est peut-être en train de changer de style. Il y avait le style décoratif Louis XV, le style Empire, le style moderne et maintenant, on change de style, parce que le style moderne ne correspond plus aux exigences environnementales actuelles. Je propose d’appeler ce nouveau style « anthropocène », parce qu’on est maintenant obligé d’adopter d’autres comportements pour sortir de la période de l’énergie fossile. Les expositions à San Francisco et à Milan mettent en avant le fait de choisir les matériaux et la manière de construire selon des critères physiques qui sont devenus importants, alors qu’autrefois, ils ne l’étaient pas parce qu’on résolvait tout grâce au chauffage central. Aujourd’hui, on doit se demander de nouveau si le mur qu’on construit sera froid, chaud, etc. C’est une forme de réévaluation. Le changement climatique nous oblige à repenser radicalement l’architecture, de nous détourner d’une approche purement visuelle et fonctionnelle pour aller vers une approche de l’espace plus sensible, plus attentive à l’invisible et aux aspects climatiques. Le climat ne serait-il pas un nouveau langage architectural, un langage d’architecture repensé par la météorologie ?

Philippe Rahm

Entretien avec Lison Noël

0 commentaires