Domenico Scarlatti (1685-1757) nous a quittés il y a un bout de temps, mais sa musique refuse décidément de se faire oublier ; elle obsède depuis 30 ans l’auteur de ces chroniques, qui se demande bien pourquoi. De l’homme Scarlatti, on ne sait presque rien ; sa musique serait-elle plus bavarde ? Ses 555 sonates sont des petites pièces de trois minutes en deux parties, la seconde étant une variation de la première. C’est tout simple, et c’est d’une infinie diversité…

Malgré leurs caractères diamétralement opposés, il semble que l’amitié entre Scarlatti et Farinelli ne se soit jamais démentie. D’ailleurs, c’est à Farinelli, dépositaire de l’héritage musical de Maria Barbara, que l’on doit de connaître aujourd’hui les sonates. On raconte que le divin castrat fit beaucoup pour aider Scarlatti, empêtré dans ses dettes de jeu, moyennant la mise au propre de ses sonates, mais il y avait entre eux bien davantage que de vulgaires histoires d’argent ou d’intérêts.

Malgré leurs caractères diamétralement opposés, il semble que l’amitié entre Scarlatti et Farinelli ne se soit jamais démentie. D’ailleurs, c’est à Farinelli, dépositaire de l’héritage musical de Maria Barbara, que l’on doit de connaître aujourd’hui les sonates. On raconte que le divin castrat fit beaucoup pour aider Scarlatti, empêtré dans ses dettes de jeu, moyennant la mise au propre de ses sonates, mais il y avait entre eux bien davantage que de vulgaires histoires d’argent ou d’intérêts.

D’abord, le fait d’échapper à la stricte hiérarchie de la cour : leurs positions sociales rares les mettaient à même de rendre à leurs souverains bien d’autres services que de leur pousser la chansonnette ou de leur distiller la sonate. Tous deux ont probablement, comme Merveilleux, été d’utiles agents de renseignement, pour ne pas dire des espions, mot qui a pris depuis une connotation désagréable. Ensuite, et surtout, ils partageaient l’attitude progressiste typique des Lumières et une confiance totale dans les pouvoirs de la Raison ; il n’est pas anodin que Farinelli et Maria Barbara aient fait partie de loges maçonniques. Scarlatti préféra traduire cela dans sa musique.

D’ailleurs, en 1737, l’opéra flirta avec la politique. Quand Farinelli, pourtant couvert d’or par les Anglais, et dont le théâtre de Haymarket faisait la nique à celui de Händel, à Covent Garden, accepta l’invitation des souverains espagnols, nul n’imaginait qu’il s’installerait en Espagne. Pour ne rien arranger, cette année-là, une grave crise commerciale survint entre l’Espagne et l’Angleterre : aux Antilles, les Anglais pirataient les navires espagnols, et les Espagnols ne se privaient pas d’arraisonner les vaisseaux de sa Majesté, allant même jusqu’à couper l’oreille d’un certain capitaine Jenkins, qui la rapporta à Londres dans un bocal.

La guerre, sur le point d’être déclarée, fut finalement évitée par une ébauche de traité, mais, comprenant que “leur” Farinelli allait céder aux sirènes espagnoles, les Anglais l’associèrent à la querelle. Un article vengeur dans la presse de l’époque explique que “l’usage de certains instruments (de musique) espagnols — entendez Farinelli — nous casse (spoils : détruit) les oreilles (fine allusion à celle de Jenkins)”. Tout cela est raconté dans le détail par Thomas McGeary dans “Farinelli in Madrid”.

Ce qu’il en coûte d’être une star internationale… Farinelli, en tout cas, interrompit d’un coup sa carrière et s’installa à Madrid pour, d’une part, chanter les trois mêmes arias, tous les soirs, au roi d’Espagne qui gâtifiait gravement et à qui cela faisait du bien, et d’autre part pour faire de la musique avec Maria Barbara et Scarlatti. Personne n’eut à s’en plaindre et tous les témoignages concordent : Farinelli était généreux, bienveillant, et nullement assoiffé de pouvoir alors que — cas unique dans l’histoire des chanteurs lyriques — il siégeait au Conseil des ministres.

Lorsque le roi mourut, son successeur, qui n’aimait pas la musique, déclara élégamment n’avoir “pas besoin de chapon”. Ledit chapon regagna sans rancune aucune son poulailler de Bologne. La somptueuse villa qu’il s’y était fait construire accueillit les instruments de Maria Barbara et de Scarlatti, ainsi que le “manuscrit de la reine” qui est l’objet de cette chronique, avant que les héritiers, qui n’avaient que faire de toutes ces vieilleries, ne les dispersent sans aucun état d’âme.

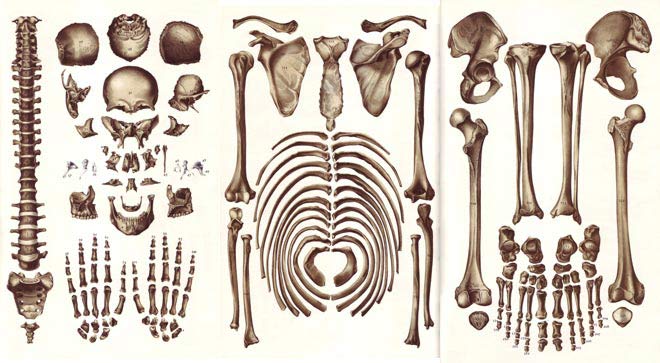

Farinelli en pièces détachées, suite à une exhumation récente. Certains prétendent, à l’examen du bassin, qu’il était en réalité une femme atteinte de gigantisme. On ne peut plus se fier à rien.

La sonate de la semaine

Pour remercier Farinelli de nous avoir donné les sonates de Scarlatti, offrons-lui deux fois la 380, une des plus célèbres, que Wanda a baptisée “Le cortège”, par deux interprètes que sépare une petite différence d’âge de 70 ans… : Dinu Lipatti est né en 1917 ; Yuja Wang en 1987. Elle est accompagnée ici par les cigales ultrasoniques de la Roque d’Anthéron.

Dans cette sonate, où règne un grand motif double symétrique, qui en occupe la moitié, le jeu consiste à supprimer tout ce qui précède le double et à le remplacer par une extension (un zoom) du thème du double. À l’écoute de l’enchaînement des deux parties, cela renforce l’impression de marche solennelle passant devant vous et s’éloignant peu à peu.

Nicolas Witkowski

Chroniques scarlattiennes

Chronique précédente :

« Les soupirs de Diderot » Chronique suivante : « Les romantiques

n’aiment pas les cerises »

0 commentaires