Pour insister sur le fait qu’un ready-made se délie de toute valeur d’usage, Duchamp a imaginé un chemin inverse, « réciproque » dit-il, consistant à redonner une valeur d’usage à l’œuvre d’art : « Se servir d’un Rembrandt comme table à repasser ». Doté d’une valeur d’usage, un Rembrandt devient immédiatement destructible, à plus forte raison si le fer à repasser se présente sous la forme cloutée que Man Ray lui donne dans son Cadeau de 1921.

Pour Duchamp cependant, il ne s’agit pas simplement de prendre acte de la destruction promise aux objets marchands utiles, mais de leur transformation en déchet. Qu’adviendra-t-il, en effet, de cette lame de rasoir usée, initialement objet affûté et fragile dont la forme fine assure une efficacité puissante ? La perte de ses qualités retire en même temps à l’objet la possibilité d’être regardé : la poubelle est sa fatale destination, ce lieu où les formes, les matières, les couleurs sont réduites à l’indistinction des ordures, et auquel seuls échappent les objets que nous conservons. Reconnaissons une certaine pertinence à Banksy pour avoir reformulé le titre Girl with Balloon de son œuvre auto-vandalisée par Love is in the Bin, « L’amour est dans la poubelle ». Banksy, observant inconscient d’un principe qui se vérifie toujours, installe une machine à détruire dans le cadre de son tableau. La production de déchets, en effet, est rendue effective avec la fabrication des machines qui elles-mêmes fabriquent les biens de consommation. Octavio Paz, dès le Nu descendant un escalier n° 2, remarque l’intérêt particulier de Duchamp pour les machines et leur rôle de productrice de déchets : « Les machines sont de grosses productrices de résidus, et ces déchets augmentent en proportion géométrique de leur capacité de production. Il suffit pour s’en convaincre de se promener dans nos villes et d’en respirer l’atmosphère délétère. Les machines sont des agents de destruction, et de là vient que les seuls mécanismes qui passionnent Duchamp sont ceux qui fonctionnent de manière imprévisible – les anti-mécanismes. »

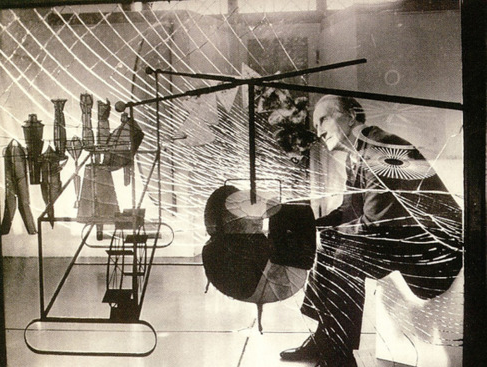

Au début du xxe siècle, le développement de l’architecture métallique, du chemin de fer, de l’automobile, etc. interpelle la créativité des artistes, comme la technologie de la vitesse et du numérique continue de le faire aujourd’hui. Fernand Léger revient émerveillé du Salon de la locomotive aérienne de 1912 qu’il visita en compagnie de Duchamp et de Brâncusi. Son enthousiasme – qui n’est pas sans rappeler celui du mouvement futuriste, dont les accents poético-belliqueux du manifeste de Marinetti sonnent en 1909 comme une prophétie des deux guerres mondiales du XXe siècle – est pourtant très éloignée de l’intérêt que Duchamp porte à la machine. Rapport tout intellectuel et ironique, dont l’application la plus sûre est sans doute La Mariée mise à nu par ses célibataires, même. Cette œuvre, emblématique de la pensée duchampienne, est entièrement conçue comme une machine. Les notes de La boîte verte, qui décrivent la recherche qui a conduit à sa réalisation, en présentent le fonctionnement avec une abondance de détails (un moteur, une broyeuse de chocolat, un dispositif avec arbre de transmission du désir de la mariée et de ses célibataires…). Après sa première exposition en 1926, ce Grand Verre fut conservé dans une caisse d’où il ne fut retiré qu’en 1936. Comme pour le Petit Verre de 1918 (À regarder (…) d’un œil…), Duchamp découvre que les vitres sont brisées et décide de les réparer en remettant en place tous les bris de verre et en les maintenant avec d’autres plaques de verre.

Dans un entretien avec Pierre Cabanne, il confie : « C’est beaucoup mieux avec la cassure, cent fois mieux. C’est le destin des choses… ». C’est ce qu’il déclare encore à James J. Sweeney à propos de sa « grande peinture sur verre » : « Oui, et plus je la regarde et plus je l’aime. J’en aime les fêlures, la manière dont elles se propagent… […] Mais j’aime ces fêlures parce qu’elles ne ressemblent pas à du verre cassé. Elles ont une forme, une architecture symétrique. Mieux, j’y vois une intention curieuse dont je ne suis pas responsable, une intention toute faite en quelque sorte que je respecte et que j’aime ». Contrairement aux frasques de Banksy, les cassures des Verres – Grand et Petit – de Duchamp n’ont jamais suscitées de commentaires particuliers de la part des experts et n’ont pas plongé le marché dans l’agitation spéculative. La coïncidence peut pourtant éveiller un doute : bis repetita placent, Duchamp n’a-t-il pas cherché sciemment à reproduire les traces de destruction « accidentelle » parce qu’il percevait la valeur qu’elles ajoutaient clandestinement à son œuvre ? Quoi qu’il en soit, sa décision de remettre en place tous les tessons de verre et de consolider l’ensemble entre de nouvelles plaques de verre suffit à retenir le lacis de fissures parfaitement apparent comme élément signifiant de La Mariée : « C’est le destin des choses ». En 1923, Duchamp cesse de travailler sur cette œuvre, la laissant, dit-on, inachevée. À plusieurs années lumières du fast painting du street art, la duplicité patiente de Duchamp a consisté à maintenir les dix années suivantes l’œuvre fragile occultée dans une caisse, la confiant, de son propre aveu, au « destin » des manipulations et des accidents pour qu’il finisse le travail… Lézardé et infrangible, Le Grand Verre impose, au Philadelphia Museum of Art où il est aujourd’hui exposé, sa fragilité à toute épreuve.

Sans décider des influences et des échanges qui opérèrent plus tard entre artistes européens et américains, on est frappé par la similitude de certaines intuitions et créations. Celles de Kurt Schwitters en premier lieu qui, dès 1918 à Hanovre, compose ses œuvres à partir de déchets et de débris collectés dans l’espace consumériste et fonde le mouvement Merz, nommé par la syllabe centrale du mot Kommerzbank, « banque de commerce », désignant ainsi explicitement – un siècle avant le faux-monnayage de Banksy – le rapport entre destruction, déchets, débris, production marchande et finance.

Depuis les expériences duchampiennes très élaborées et les complicités du hasard auxquelles l’artiste savait rendre grâce, la problématique artistique de la machine et du débris – ou celle de la machine et du débris artistiques – a ensuite régulièrement trouvé des exploitants plus catégoriques. Le pop art, dans ses variantes britanniques, françaises, américaines ou japonaises, investit résolument l’univers béant des vitrines, de la publicité, des cartoons et comics, pour enchaîner des productions assumant l’empiètement de la marchandise sur l’œuvre d’art et réciproquement. Les factures matérielles des marchandises et leurs signes rétiniens, pour reprendre l’expression de Duchamp, sont résolument engagés dans la création. Andy Warhol entreprend ouvertement la re-production mécanique d’œuvres en séries et ne renie ni l’entertainment ni l’esthétique marchande où il trouve son inspiration. Ce mouvement entretient en même temps des liens puissants avec l’univers de la mode et sa vocation marchande. Viendront ensuite les machines suicidaires de Tinguely ; plus récemment le filon trouve de nouveaux exploitants, tels Arman, obsessionnel des accumulations et des déchets, ou César, compresseur de carcasses d’automobiles, pour ne citer que ces quelques artistes musclés… L’art de la casse, l’art à la casse, en effet, n’en finit pas de se refaire une beauté.

Charles Illouz

Arts plastiques

0 commentaires