Sans doute, placer entre Walt Disney, Sacha Baron Cohen et moult super héros ce parangon du cinéma d’auteur pour bobos fait-il provocation – mais notre question-titre est moins potache qu’il n’y paraît. Que reprochent aux blockbusters d’Hollywood mes amis qui ne vont jamais les voir ? Pour leurs palais délicats, la mixture est faite d’une recette trop prévisible, étouffe-chrétien dont on reconnaît et même anticipe tous les ingrédients. Autant de règles du jeu, de leit-motiv attendus ou obligés qui en structurent la dramaturgie, sucreries industrielles ou matières grasses plutôt que produits bio locaux : musique symphonique qui retentit en continu, archétypes en guise de personnages et punch lines en guise de dialogues, surenchère de l’action et de l’effet spécial, plus encore en show 3D… De la junk food pour cinéphiles, plus amateurs de la haute gastronomie mitonnée par Woody, affranchi des codes de genre pour nous donner à déguster la livraison du jour. Vraiment ?

Sans doute, placer entre Walt Disney, Sacha Baron Cohen et moult super héros ce parangon du cinéma d’auteur pour bobos fait-il provocation – mais notre question-titre est moins potache qu’il n’y paraît. Que reprochent aux blockbusters d’Hollywood mes amis qui ne vont jamais les voir ? Pour leurs palais délicats, la mixture est faite d’une recette trop prévisible, étouffe-chrétien dont on reconnaît et même anticipe tous les ingrédients. Autant de règles du jeu, de leit-motiv attendus ou obligés qui en structurent la dramaturgie, sucreries industrielles ou matières grasses plutôt que produits bio locaux : musique symphonique qui retentit en continu, archétypes en guise de personnages et punch lines en guise de dialogues, surenchère de l’action et de l’effet spécial, plus encore en show 3D… De la junk food pour cinéphiles, plus amateurs de la haute gastronomie mitonnée par Woody, affranchi des codes de genre pour nous donner à déguster la livraison du jour. Vraiment ?

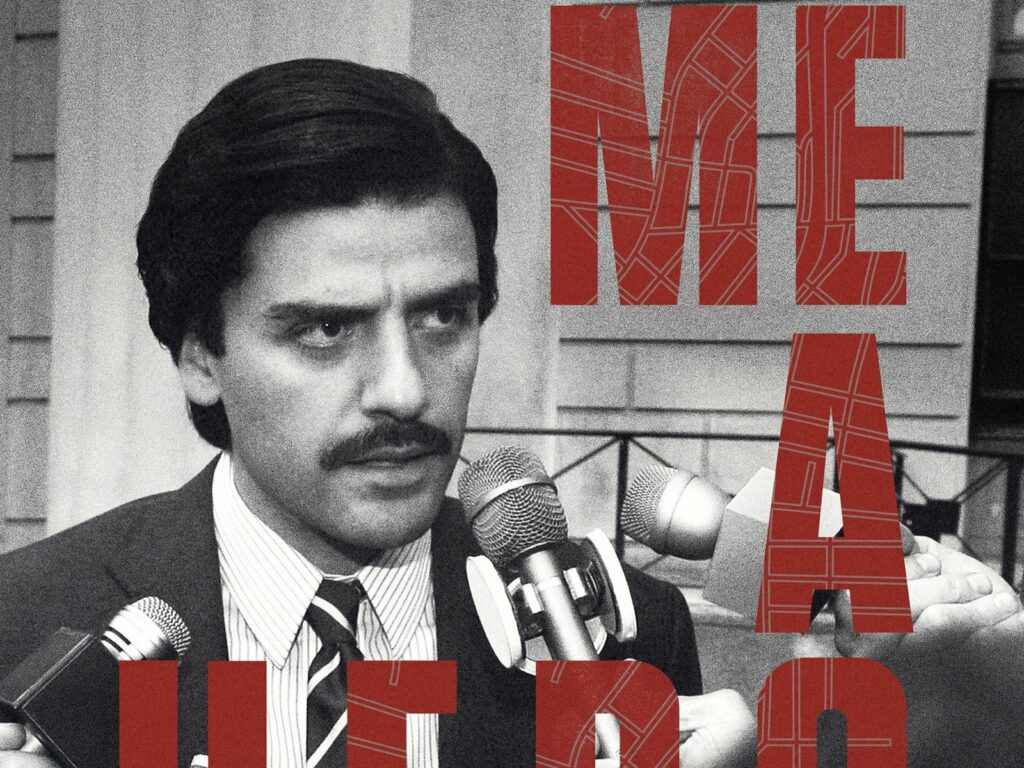

Que Café Society relève d’un genre déjà constitué, voilà qui fait évidence, tant Allen, qui depuis toujours concocte sa petite cuisine entre romantisme et psychanalyse, nous ressert ici un mélodrame grand style. Tout commence comme le plus classique des récits d’initiation, façon épopée balzacienne, sur les pas d’un jeune provincial monté à la capitale – ou plutôt d’un kid de Brooklyn perdu parmi villas et cocktails de la Cité des Anges… Un triangle amoureux tragique se met en place, qui se décale le temps d’un aller-retour, de cette première partie à L.A. à la seconde moitié du film, revenu sur New York : débuté sur le dilemme d’une femme prise entre deux hommes, il se recentre sur son héros, pris entre deux femmes. Le mélo se pare ici du prestige – et de la production value – d’un autre genre, le film d’époque. Le travail de reconstitution se partage ainsi entre “l’industrie du rêve” (battu sur ce terrain par le récent Ave, César ! des frères Cohen, portrait bien plus précis et fou du studio system à son Âge d’Or) et “la ville qui ne dort jamais” époque prohibition, entre deux détours par le film de gangster, notamment autour du classieux et sulfureux night-club éponyme dont notre Rastignac US s’est imposé boss (la concurrence est ici encore plus écrasante, face aux Masterchefs Scorcese, Coppola et Leone).

Car si la vieillesse est censée être un naufrage, chez Woody elle est une croisière, et en première classe s’il vous plaît. Voilà plusieurs années déjà qu’il nous a embarqués pour un long travelling touristique le long de l’Europe, à contempler les panoramas de Paris, Madrid, Rome… à la manière d’un Américain descendu sur la Riviera dans son costume de flanelle, canne à la main et cliché au cerveau. Au fil des escales, nous avons remonté le fleuve du temps, parmi les voitures anciennes rutilantes et les petits chapeaux ronds de la Belle Époque ou des Années Folles, jusqu’au bal des spectres de Midnight in Paris. Ce qui pose problème avec cette esthétique revendiquée de carte postale, ici encore sublimée par la lumière de Vittorio Storaro et l’art design, ce n’est pas seulement qu’on s’y complaît dans une chromo kitsch fascinée par sa propre surface.

Mais à l’heure où Ken Loach, pour prendre un réalisateur tout aussi âgé et reconnu, au moment de recevoir sa Palme, prend son temps de micro pour défendre nos peuples victimes de politiques néolibérales coupables de les pousser dans les bras des fascistes, Woody semble quelque peu planer hors sol, suspendu en lévitation dans un entre-soi en colliers de perles et smokings de gentlemen. Son cinéma est désormais un ghetto du gotha, aussi déconnecté du réel de notre société que l’est devenue sa musique fétiche, ce jazz né dans les champs de cotons où les esclaves Noirs se tuaient à la tâche, et agonisant aujourd’hui sous les mains et les oreilles de bons Blancs bourgeois (en France en tout cas).

Qu’y a-t-il en effet à la carte du Café Society ? Dès les premières secondes, le menu affiché de sa sempiternelle typographie, ce générique en lettrage blanc sur fond noir qui fait aussitôt signature. En pièce de maître, une brochette de stars, avec pour morceaux de choix, l’énième nouveau venu qui sert de double au cinéaste (Jesse Eisenberg woodyallennisé au dernier degré, débit mitraillette, maladresse compulsive, et même silhouette bossue, comme pour le rapetisser à la taille mini de son modèle) et la demoiselle à fascination du jour (Kristen Stewart, décidément partout ces temps-ci), dont il s’agit de révéler la grâce toute enfantine – au vu de l’actualité people-fait divers du papa-époux, on se trouble vite des charmes ingénus dont il l’affuble, poupée toute en dentelles et socquettes d’un fantasme pour vieux, ou des allusions ironiques aux couples d’âges dépareillés dont le film offre quelques comiques chroniques, vertige de mise en abyme dont on ne sait que penser. Pour napper le tout, cette sauce de jazz qui baigne chaque minute, et la crème de la crème des costumes et décors années trente. Enfin, la fameuse pincée d’humour juif censée corser ça de son sel : autodérision comme réflexe d’autodéfense, mère hystérique de déni ou d’angoisse, méditations absurdes sur la mort ou la religion…

Au final, nous retrouvons en bouche le goût doux-amer de la mélancolie, le spleen doucereux de l’amour qu’on rate et du temps qui passe… Mais ce plat de luxe que le chef étoilé nous commente de sa voix off de conteur, comme aux meilleures enseignes, il nous l’a déjà servi cent fois, et nous le savourons pour le plaisir du “déjà goûté”. À se demander si nous n’y cherchons pas notre madeleine de Proust, en quête des effluves fantômes et des saveurs passées de Manhattan ou d’Annie Hall, quand l’artiste inventait plutôt qu’il ne reproduisait – son cinéma, une époque, lui-même…

Car c’est bien nous, spectateurs assis ensemble face à l’écran, ces habitués de l’établissement, mondains de la bonne société qui échangeons entre gens de goût nos beaux rires distingués, bien installés au carré V.I.P. du septième art, côte à côte à notre table réservée pour regarder chanter la diva du soir. Nous avons passé un agréable moment ainsi, sortie idéale du dimanche soir, mais voilà une œuvre qui se veut satire du snobisme, sans se douter qu’aussi maquillée soit-elle, elle se contemple elle-même si fanée en ce miroir. Le Café Society, c’est le cinéma de Woody Allen, pas moins codifié ni prévisible qu’un Captain America – mais comprenez-vous, chers amis, teeeeeeellement plus select, sans risque d’y croiser la populace des salles obscures et des imaginaires mondiaux…

Thomas Gayrard

Café Society, mélo américain de Woody Allen, avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell…

[print_link]

0 commentaires