Venise, 1978. La SNCF proposait encore d’arriver à Venise après une nuit en couchette. La prétention du photographe de n’être pas le touriste qu’il raille, de chercher à voir Venise et les Vénitiens qui y vivent – encore – l’accompagnait dans les ruelles, les calle et les canaux, loin des circuits obligés. Une lourde sacoche protégeait les deux Leica, sciait l’épaule gauche tandis que la main droite tentait d’attraper l’instant décisif…

par Gilles Walusinski

Le chaland de Venise (3)

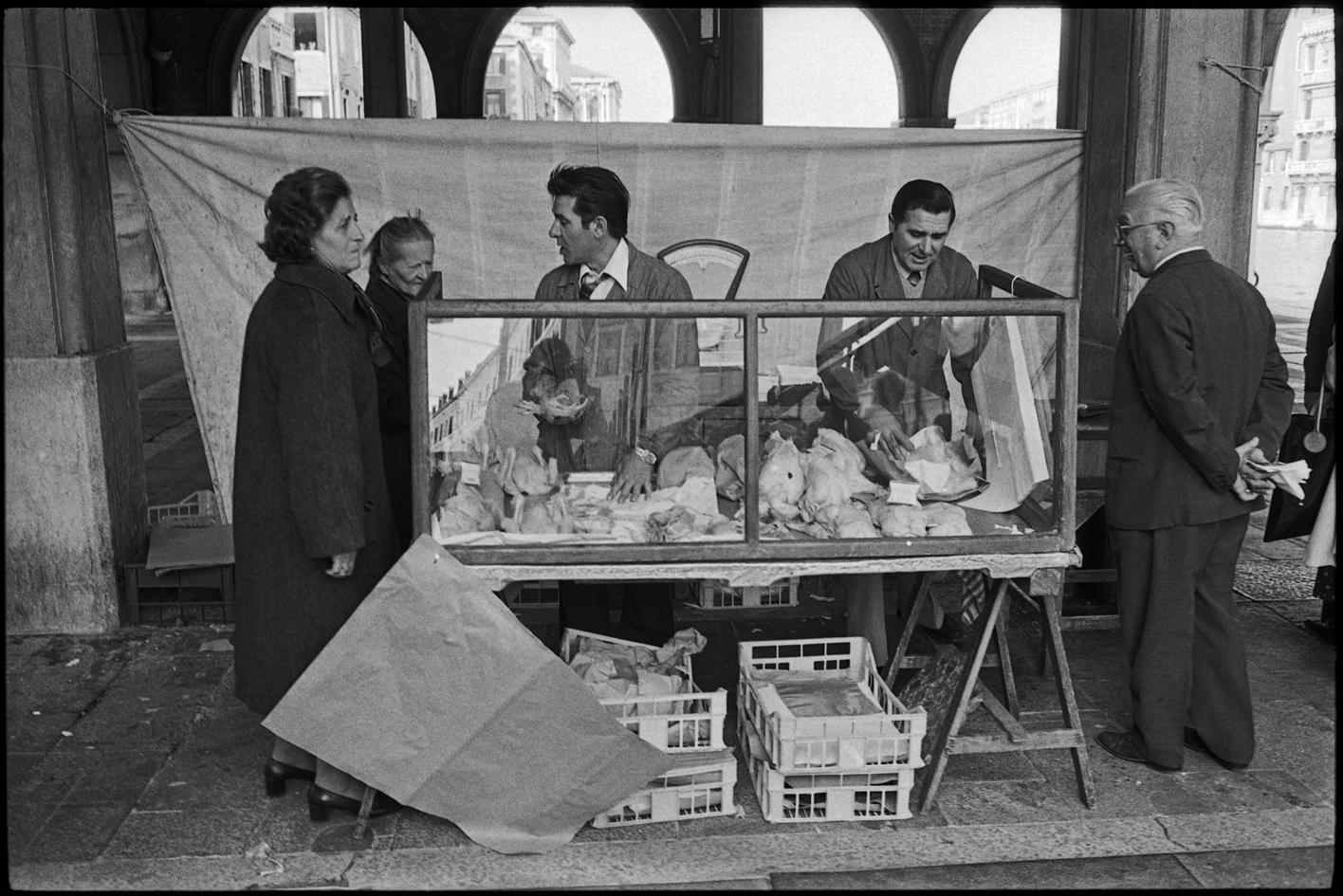

En quittant le marché, juste à côté du Rialto d’où le regard plonge sur les étals, je gardais en tête l’image du marchand de poulets, l’image de Venise, théâtre offert au photographe. Troisième volet d’une déambulation dans un album de souvenirs.

Le chaland de Venise (2)

À la Toussaint 1978, le soleil était plus accueillant que les frimas de l’hiver précédent. Venise suscitait la tentation de la couleur. Mais le soleil n’effaçait pas l’atmosphère pesante qui régnait en Italie. Les Brigades rouges avaient assassiné Aldo Moro le 16 mars…

Le chaland de Venise (1)

En ce début d’hiver 1978 à Venise, le froid glacial et la pluie étaient de nature à décourager les ardeurs photographiques. Restées depuis si longtemps dans leur boîte, ces photographies prennent l’air aujourd’hui pour nous aider à mesurer l’empreinte du temps.

À lire également

Bref récapitulatif

Libérée, délivrée…

Remerciements

Traduire le malentendu

Depuis sa création en 1836 dans une Grèce fraîchement indépendante, la pièce La Tour de Babel (Vavylonìa) de Dimitris Vyzantios n’a pratiquement pas cessé d’être jouée, lue, adaptée sous diverses formes sur le territoire actuel de la Grèce et dans toutes les régions habitées par des communautés de langue grecque. On a même soutenu qu’il s’agissait là de « la plus grecque de toutes les pièces grecques ». S’y frotter pour tenter d’en donner une version française, c’était dès lors se colleter avec un mythe. Sa traductrice entend ici donner une idée du voyage qu’a constitué ce travail, au jour le jour.