ou Comment je suis devenu traducteur

(et comment je le suis resté)

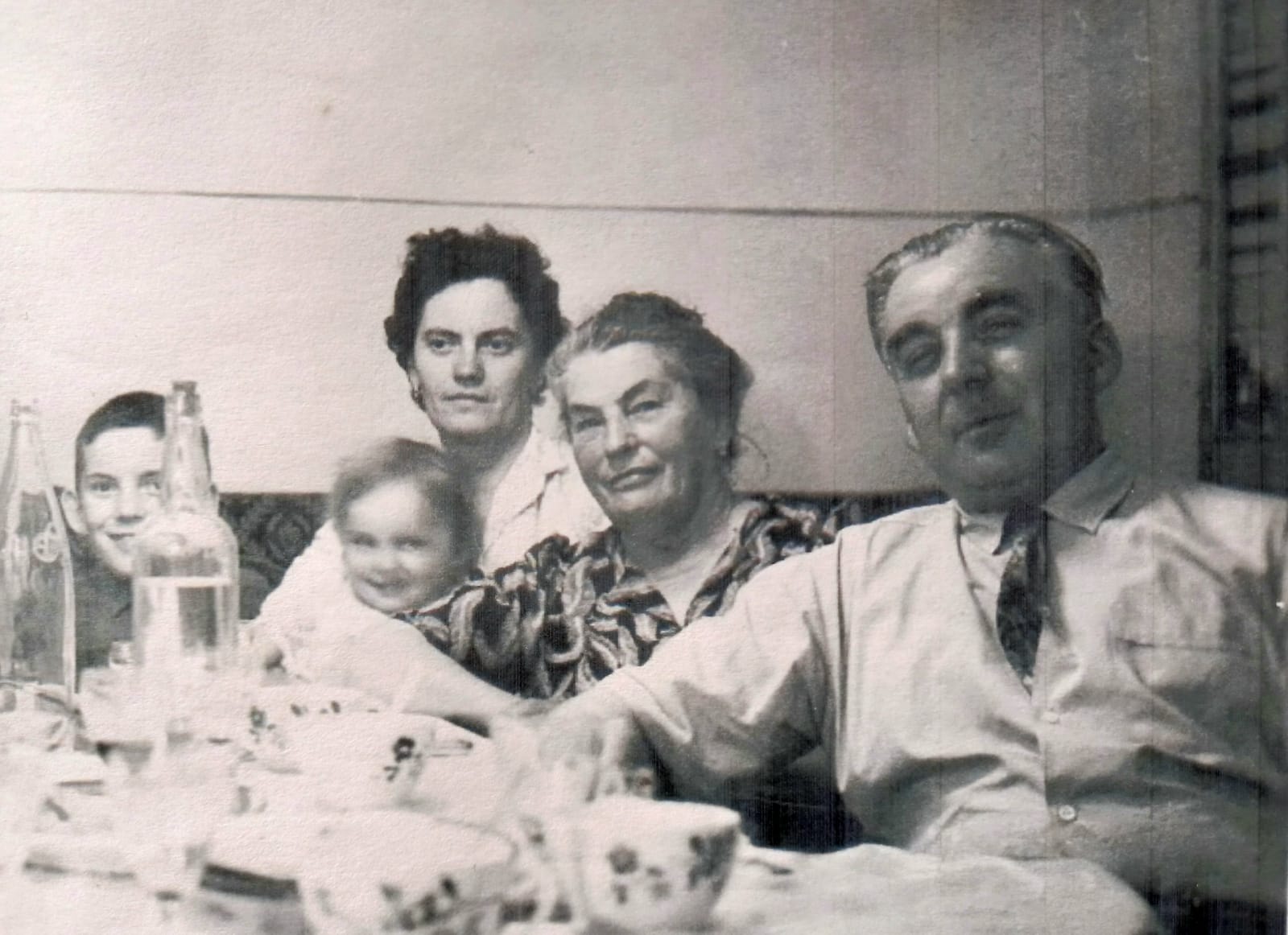

Au milieu des années soixante, quand je suis né à Strasbourg, d’un père alsacien et d’une mère lorraine, mes parents ont tenu – contre tout ce que préconisaient alors les méthodes d’éducation « officielles » – à ce que ma langue maternelle fût l’alsacien. « Malheur, vos enfants [j’ai un frère qui est mon aîné d’un an] ne sauront plus tard ni bien parler le français, ni bien parler l’allemand! », leur prédisait-on. Heureusement, les temps ont changé… « C’est ce qu’on verra, répondait toujours ma mère. Le plus important, c’est que mes enfants puissent communiquer avec leurs grands et arrière-grands-parents. » De mes quatre aïeux, et des quatre bisaïeux que j’ai eu la chance de connaître jusqu’à l’âge de raison, deux seulement parlaient le français [sur la photo ci-dessus, mon arrière-grand-mère germano-polonaise, qui ne parlait que l’alsacien; ci-dessous, mon grand-père maternel, qui parlait français mais avec un accent lorrain à couper au couteau]. Mon premier bain linguistique a donc été une alternance d’alsacien et de français. Jamais je ne remercierai assez mes parents du cadeau que ce va-et-vient a représenté. La musique et le rythme de l’allemand – fût-il dialectal – ont résonné dans ma tête aussi loin que je me souvienne, et sans doute bien avant. Je possédais, dès le départ, plus d’une langue.

Et dès que ma scolarité a commencé, et que le français – langue de l’enseignement – a pris le relais de façon plus hégémonique, tout, je crois – au plan de cette dimension particulière, si intime, de la communication que représentent les échanges familiaux – a été, pour moi, une question de traduction: de façon de transmettre, de comprendre et de se faire comprendre. Comment expliquer à mes camarades non dialectophones tout ce que contenait ce « Dü besch m’r a klaner wackes » que prononçait ma grand-mère paternelle quand elle apprenait que j’avais fait telle ou telle bêtise? De façon plus générale, et pour paraphraser la philosophe et traductrice Barbara Cassin, comment mettre en rapport l’alsacien – et plus tard l’allemand, avec le français? Comment réduire l’écart, être sûr que chacun comprenne bien ce qu’il y a à comprendre? Je crois que c’est pour cela que j’ai eu envie de devenir traducteur.

Et dès que ma scolarité a commencé, et que le français – langue de l’enseignement – a pris le relais de façon plus hégémonique, tout, je crois – au plan de cette dimension particulière, si intime, de la communication que représentent les échanges familiaux – a été, pour moi, une question de traduction: de façon de transmettre, de comprendre et de se faire comprendre. Comment expliquer à mes camarades non dialectophones tout ce que contenait ce « Dü besch m’r a klaner wackes » que prononçait ma grand-mère paternelle quand elle apprenait que j’avais fait telle ou telle bêtise? De façon plus générale, et pour paraphraser la philosophe et traductrice Barbara Cassin, comment mettre en rapport l’alsacien – et plus tard l’allemand, avec le français? Comment réduire l’écart, être sûr que chacun comprenne bien ce qu’il y a à comprendre? Je crois que c’est pour cela que j’ai eu envie de devenir traducteur.

En choisissant de traduire, dès le début des années 1990, des dramaturges allemands – la plupart du temps de ma génération, car il me semblait que nous devions percevoir le monde dans lequel nous vivions à peu près de la même façon –, c’est cet espace blanc, cette zone dont la philologie tente sans relâche de définir les contours et qui témoigne de la façon dont une langue détermine une culture (à moins que ce ne soit l’inverse), cet espace qu’il faut traverser pour aller d’un espace linguistique à un autre, que j’ai voulu explorer.

Pourquoi le théâtre?

Peut-être parce que mon expérience de la traduction avait d’emblée une dimension d’oralité; il s’est agi, dès le début, de traduire la parole.

Je ne vais pas ici revenir sur les spécificités liées à la traduction théâtrale, sur ce que signifie traduire pour la scène; la nécessité de tenir compte du rythme, du souffle de la phrase, de la façon dont les mots sonnent, de leur impact acoustique, pneumatique, puisqu’un spectateur n’est pas qu’un lecteur, et que l’ouïe est un sens produisant des impressions différentes de celles de la vue. Je n’expliquerai pas tout ce que recouvre une poétique de la traduction théâtrale, en quoi traduire du théâtre est une expérience souvent plus proche de la poésie que du roman. Ni pourquoi, enfin, cet exercice implique, dans sa finalité, de prendre en considération deux autres intermédiaires (entre l’auteur et le public) que l’édition ne connaît pas: le metteur en scène (et son imagination), et l’acteur (et son corps – qu’on me comprenne bien, je ne dis pas que les acteurs n’ont pas d’imagination!).

Accueillir l’étranger

Je préfère rester sur cette notion d’écart, de rapport, d’accueil de l’étranger, qui est le moteur même de l’expérience de la traduction. D’abord pour dire qu’à mon avis, nul n’en a mieux parlé, ne l’a mieux théorisé qu’Antoine Berman (1942 – 1991), philosophe, critique littéraire, linguiste, traducteur d’allemand et d’espagnol.[1] Trente ans après sa mort, ses ouvrages sur la traduction restent incontournables, et qui ne les a pas lus devrait se les procurer d’urgence car, même si l’on peu dire de façon péremptoire et schématique que traduire, c’est comme écrire, cela ne s’apprend pas, il n’en reste pas moins que la traduction est une source inépuisable de réflexion sur la philosophie du langage, sur les rapports entre langue et culture – qu’ils soient de pouvoir et de domination, ou de partage et de considération.

Je préfère rester sur cette notion d’écart, de rapport, d’accueil de l’étranger, qui est le moteur même de l’expérience de la traduction. D’abord pour dire qu’à mon avis, nul n’en a mieux parlé, ne l’a mieux théorisé qu’Antoine Berman (1942 – 1991), philosophe, critique littéraire, linguiste, traducteur d’allemand et d’espagnol.[1] Trente ans après sa mort, ses ouvrages sur la traduction restent incontournables, et qui ne les a pas lus devrait se les procurer d’urgence car, même si l’on peu dire de façon péremptoire et schématique que traduire, c’est comme écrire, cela ne s’apprend pas, il n’en reste pas moins que la traduction est une source inépuisable de réflexion sur la philosophie du langage, sur les rapports entre langue et culture – qu’ils soient de pouvoir et de domination, ou de partage et de considération.

C’est entre autre cela qu’une théorie de la traduction peut enseigner: si chaque langue est un système qui reflète la façon dont ses locuteurs comprennent et disent le monde dans lequel ils vivent, alors la communication, au sein d’une même langue aussi bien que de langue à langue, est toujours affaire de traduction, de transfert, d’échange. Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne exprime très bien cette idée lorsqu’il écrit que certes, « traduire, c’est comprendre », mais que, tout aussi bien, « comprendre, c’est traduire ». Il cite dans le même esprit l’écrivain kényan Ngugi wa Thiong’o: « la traduction est la langue des langues, une langue au moyen de laquelle toutes les langues peuvent se parler ».[2] Pour citer encore une fois Barbara Cassin, rien n’est intraduisible, il n’y a que des mots et des concepts qu’on ne cesse pas de (ne pas) traduire.[3]

C’est entre autre cela qu’une théorie de la traduction peut enseigner: si chaque langue est un système qui reflète la façon dont ses locuteurs comprennent et disent le monde dans lequel ils vivent, alors la communication, au sein d’une même langue aussi bien que de langue à langue, est toujours affaire de traduction, de transfert, d’échange. Le philosophe sénégalais Souleymane Bachir Diagne exprime très bien cette idée lorsqu’il écrit que certes, « traduire, c’est comprendre », mais que, tout aussi bien, « comprendre, c’est traduire ». Il cite dans le même esprit l’écrivain kényan Ngugi wa Thiong’o: « la traduction est la langue des langues, une langue au moyen de laquelle toutes les langues peuvent se parler ».[2] Pour citer encore une fois Barbara Cassin, rien n’est intraduisible, il n’y a que des mots et des concepts qu’on ne cesse pas de (ne pas) traduire.[3]

Je ne crois pas qu’on puisse devenir un bon traducteur si l’on n’aime pas « la » langue, c’est à dire les langues, dans toutes leurs diversités, si l‘on n’est pas persuadé que comprendre le monde demande « plus d’une langue », si l’on n’est pas prêt à mettre le nez dehors, hors de sa langue, pour chercher comment, à chaque fois que l’on « commet » un acte de traduction, on peut fertiliser son propre idiome. L’écart, en traduction, est paradoxalement ce qui nous rapproche de l’autre et nous permet, au pire, de comprendre qu’il y a des choses qu’on ne peut pas comprendre. Or comprendre qu’on ne peut pas toujours se comprendre est, à mon avis, une preuve de civilisation plus grande que vouloir à tout prix imposer sa façon de voir ou de dire aux autres.

Élargir le champ

Il n’y a pas si longtemps que la traduction théâtrale est sortie de l’ornière de l’ethnocentrisme; au cours de mon parcours de traducteur et de directeur de la Maison Antoine Vitez, j’ai souvent eu maille à partir avec des collègues – le plus souvent anglo-saxons, mais pas toujours – persuadés que traduire un texte pour le théâtre, c’était le ramener à des concepts immédiatement compréhensibles dans les standards de public cible, donc gommer des différences qui ne « diraient rien » au public en question. « Comme si le public ne pouvait comprendre que ce qu’il savait déjà », m’est-il arrivé de répondre; comme si on ne pouvait pas lui faire confiance dans sa capacité à apprécier une différence, voire à se sentir interpelé par elle. Si le théâtre est une expérience collective, qu’y a-t-il de plus intéressant, dans cette expérience, que de mesurer sa façon de voir les choses à celle d’autrui, de recevoir la parole, le langage comme un moyen de déplacer, de « faire voyager » ses certitudes, ses habitudes, de redéfinir des questionnements, d’élargir le champ?

On dit que de plus en plus, au théâtre, le public a besoin de se reconnaitre (d’être rassuré?): l’acte de traduction devient alors (et parfois contre la volonté du traducteur, par le truchement d’un travail de réécriture plus ou moins dévastateur, par un tiers) un acte d’appropriation, d’autant plus appauvrissant qu’il se met en devoir de répondre aux lois de l’offre et de la demande.

Notre pauvre statut de traducteur « soucieux d’accueillir l’étranger », de « fertiliser la langue » (et ce faisant le logos) se retrouve dans pareil cas dans un combat bien inégal. Car, on le sait, nous vivons à une époque où « n’est bon que ce qui apparaît », où c’est l’économie même du spectacle – sa finalité spectaculaire – qui lui permet d’avoir le dernier mot. C’est la « production » qui décide de ce qui est bon. Je noircis le tableau, évidemment. Tous les metteurs en scène, seuls véritables maîtres du passage au plateau d’un texte, ne sont pas animés par l’unique souci de plaire à « leur » public. À l’instar du traducteur, le metteur en scène est un passeur et, lorsqu’il comprend, il traduit; par des images, des mouvements dans l’espace, une direction d’acteurs, une scénographie; il invente un univers, qui est sa lecture, sa vision du texte.

Dramaturg

De la même façon le traducteur a sa lecture du texte, qui repose sur sa compréhension de ce qu’un auteur « fait » à sa propre langue – son style, en somme. En France, la Maison Antoine Vitez se bat depuis trente ans pour favoriser le dialogue entre les deux modes de compréhension. Il faut dire que la fonction de Dramaturg n’est pas institutionnelle chez nous, et que cet intermédiaire n’existe pas toujours. Un bon traducteur est souvent le premier Dramaturg du texte qu’il traduit; il est à même de mesurer, mot après mot, répliques après répliques, scènes après scènes, la portée d’une pièce.

J’aime l’idée que le Dramaturg d’une pièce étrangère en soit d’abord le traducteur; que Marius von Mayenburg traduise Shakespeare, par exemple, ou Ewald Palmetshofer Marlowe. C’est ainsi que les conditions du dialogue sont possibles. La dramaturgie est le terrain commun entre le metteur en scène et le traducteur. Ce travail d’exploration des mots, des concepts, des contextes culturels et, pour en revenir à eux, des écarts entre les langues et ce dont elles rendent compte, est ce qui permet le mieux, je crois, de produire des images, des séquences « justes ». Les images sont alors susceptibles d’augmenter la portée des mots, et les mots, celle des images.

0 commentaires