« Il est grand, mince et blond, ses dents sont d’un blanc éclatant, et il ressemble à Robert Redford. Il traverse la ville dans une Cadillac argentée avec chauffeur et ses initiales, DJT, sont inscrites sur la plaque d’immatriculation. Il sort avec des mannequins tendance, il est membre des clubs les plus élégants et, à trente ans seulement, estime qu’il vaut plus de 200 millions de dollars. »

Toutes les années 1980 en un paragraphe. Pas besoin d’image, il suffit des mots pour que ça brille et que tout étincèle — sourire, voiture, filles, fric. Mais nous ne sommes que le 1er novembre 1976, dans les pages du New York Times. Et l’homme ici décrit par Judy Klemesrud, l’archange qui, du fond de sa banquette en cuir (cuir qu’on devine beige), annonce l’arrivée des années 1980, c’est Donald Trump Junior.

Toutes les années 1980 en un paragraphe. Pas besoin d’image, il suffit des mots pour que ça brille et que tout étincèle — sourire, voiture, filles, fric. Mais nous ne sommes que le 1er novembre 1976, dans les pages du New York Times. Et l’homme ici décrit par Judy Klemesrud, l’archange qui, du fond de sa banquette en cuir (cuir qu’on devine beige), annonce l’arrivée des années 1980, c’est Donald Trump Junior.

Quelques années plus tôt, Junior a pris la tête de la Trump Management Corporation, l’entreprise familiale spécialisée dans l’habitat pour classe moyenne des outer boroughs de New York — c’est-à-dire toute la ville, Manhattan excepté. Mais c’est justement Manhattan dont rêve Junior. Il délaisse le logement moyen. Il pense hôtels, il pense résidences de luxe et à la fin des années 1970, il rachète l’hôtel Commodore situé juste à l’ouest du Chrysler Building et le rénove entièrement. On peut supposer que c’est à ce moment là qu’il se met à circuler en Cadillac argentée. À sa réouverture en 1980, le Commodore est devenu le Grand Hyatt Hotel. Déjà, Trump le Jeune nourrit d’autres projets pour la presqu’île : en 1986, il lance la construction d’une première Trump Tower et deux ans plus tard, rachète l’hôtel Plazza, dont le nom est immédiatement mis à jour : désormais, c’est au Trump Plazza qu’on réserve une suite. Entre temps, il a publié son autobiographie-manuel, The Art of the Deal, bestseller immédiat, et il est devenu l’icône d’une nouvelle espèce urbaine qui se conforme à son image, aspire à son modèle sans l’égaler : les Young Urban Professionals, yuppies pour les intimes. La plupart du temps, ils sont dans la finance. Ils s’agitent à Wall Street, ils sortent à Midtown. De la ville, ils ne veulent que le meilleur : restaurants, parfums, club de gym, chemises, cravates et femmes — autant de biens pareillement consommables et qui vont bien au teint. Parmi ces êtres nouveaux que produit en série la décennie commençante, il en est un qui guette plus encore que les autres l’homme en Cadillac argentée. Il s’appelle Patrick Bateman, il est le psychopathe le plus superficiel de l’histoire, il est un serial killer obsédé par le graphisme des cartes de visite, un cannibale éperdu d’obtenir une table — une bonne table — au Dorsia, il est l’American Psycho de Bret Easton Ellis et, de page en page, il pense à Donald.

L’obsession est le trait de caractère le plus saillant de Bateman, il veut un valium, non plutôt deux valiums, il doit étrangler cet homme ou dépecer ce chien ou tronçonner cette fille, il lui faut sur l’heure rapporter des cassettes vidéo, il lui faut un spermicide en plus de son préservatif, il exige un J&B ou du champagne Cristal ou de la cocaïne, etc. Trump compte parmi les obsessions de Bateman. Mais c’est une obsession spéciale, une obsession douce, apaisante. Bateman rêve d’atteindre Donald — il se fixe pour but d’être invité à son réveillon, croit apercevoir sa voiture dans les embouteillages, sursaute de plaisir (et s’enrage de déception) quand sa fiancée-corvée croit apercevoir Ivana, la femme de Trump, dans la foule d’un restaurant. Aucun de ses espoirs ne devient jamais réalité. Et c’est le seul échec qu’il accepte avec calme : il semble qu’admirer Donald de loin lui convienne tout aussi bien.

Dans un article de Bookforum publié en 2015, Dan Duray suggérait que, pour Bateman, Trump est « une figure paternelle résolue qui suggère l’ordre dans les moments où Bateman est submergé par ses incertitudes ». Trump est une figure tutélaire, sa place au firmament assurée — un archange disait-on, dont l’image seule a le pouvoir d’apaiser Bateman dans les moments d’angoisse frénétique : « Les affiches délavées de Donald Trump sur la couverture de Time, qui recouvrent les vitres d’un autre restaurant abandonné, le Palaze, me donnent un regain d’assurance. »

Projetons donc Patrick Bateman dans son avenir et faisons-le surgir dans notre présent. Ne serait-il pas heureux que son héros soit devenu président des États-Unis ? N’aurait-il pas voté pour lui, ébloui par la possibilité de retrouver son propre racisme et sa propre misogynie à la tête de l’État ?

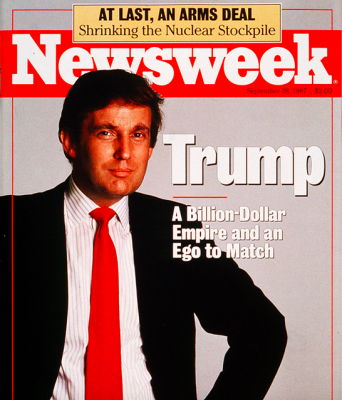

Pourtant, dans un entretien accordé au magazine Rolling Stone, Bret Easton Ellis doute que Bateman ait suivi Trump dans son ascension présidentielle. Car si racisme et misogynie n’ont pas pris une ride, le Trump 2017 n’est plus celui de 1987.  D’ailleurs, en 1987, Trump avait été parfaitement clair : au magazine Newsweek, il avait déclaré « Je ne me présenterai pas à la présidentielle […] Voilà, c’est dit. » (malheureusement, dans l’extrait de la citation que nous avons supprimé – […] – il avait ajouté « mais si je le faisais, je gagnerais »).

D’ailleurs, en 1987, Trump avait été parfaitement clair : au magazine Newsweek, il avait déclaré « Je ne me présenterai pas à la présidentielle […] Voilà, c’est dit. » (malheureusement, dans l’extrait de la citation que nous avons supprimé – […] – il avait ajouté « mais si je le faisais, je gagnerais »).

Trump 1987 représentait l’élitisme urbain snob. Trump 2017 s’est fait porte-parole de l’Amérique du milieu, celle des petits travailleurs blancs, celle des red-necks et d’une classe moyenne devenue classe moins-que-rien. Il feint d’abandonner ses parts dans ses entreprises. Il n’habite plus au sommet d’une tour de verre, mais dans une maisonnette blanche avec plain-pied sur la pelouse, un gros pavillon en somme, dans l’ennuyeuse Washington — sait-on comment les New-Yorkais désignent Washington ? They call it New York for ugly people. D’ailleurs Melania n’y viendra pas. Impossible pour Bateman de suivre Trump dans cette voie.

Mais sans doute faudrait-il plutôt renverser la question. Non pas se demander comment Bateman aurait pu voter pour Trump, mais plutôt s’interroger encore et encore sur les raisons et les déraisons qui poussèrent une large partie de l’électorat déshérité de 2017 a choisir pour sauveur l’homme qu’adulaient les golden boys de 1987, pourquoi les États du centre ont-il choisi de se reconnaître dans l’ex yuppie ?

Enfin, il y a une troisième manière de poser la question : Trump est-il le nom de l’American Psycho version 2017 ? Une couverture récente du Spiegel suggérait l’idée en dépeignant un Trump vociférant, tenant d’une main la tête coupée de la Statue de la Liberté et, de l’autre, un couteau ensanglanté, gueulard au visage duquel manque des yeux, tueur à l’aveuglette, trucidant les idées, les principes et les droits.

Enfin, il y a une troisième manière de poser la question : Trump est-il le nom de l’American Psycho version 2017 ? Une couverture récente du Spiegel suggérait l’idée en dépeignant un Trump vociférant, tenant d’une main la tête coupée de la Statue de la Liberté et, de l’autre, un couteau ensanglanté, gueulard au visage duquel manque des yeux, tueur à l’aveuglette, trucidant les idées, les principes et les droits.

En 1987, l’American Psycho était une bombe sexuelle ultra affûtée, colérique, raciste, misogyne, menteur, autant angoissé par les MST que par les fautes de goût. C’était un criminel, mais on ne parvenait pas à savoir s’il commettait réellement les crimes décrits ou si ceux-ci n’étaient que les fantasmes de son esprit énervé. Surtout, en 1987, l’American Psycho hystérisait les pages d’un roman. Si on était choqué, on pouvait toujours accuser l’auteur, fermer le livre, signer une critique qui le juge dégoûtant (ce qui fut le cas du New York Times), ou le classer comme lecture réservée aux adultes et décider qu’il ne pourra être mis en vente que recouvert d’un film plastique empêchant les yeux innocents de parcourir ses pages (ce que fait l’Australie). Pourrait-on mettre Donald Trump sous film plastique ?

Nina Leger

délibérément… Trump

American Psycho, de Bret Easton Ellis, traduit de l’anglais par Alain Defossé, est disponible en collection 10/18.

[print_link]

0 commentaires