D’aussi loin que je me souvienne, le Japon a toujours été pour moi la planète la plus lointaine du système solaire. Pas que j’y sois jamais allée. Mais dès les premiers contacts culturels (disons, à la louche : Akira Kurosawa, Katsuhiro Otomo, puis plus tard les sulfureux Seijun Suzuki et Koji Wakamatsu, les premiers Murakami Haruki, Murakami Ryu, Nagisa Oshima, ou encore Yasujiro Ozu – et bien sûr les maîtres Miyazaki et Takahata), dès les premiers frôlements, donc, ce peuple m’est apparu comme l’essence même de ce qui est étranger à soi. Voire même : de ce qui ne peut pas être compris, familier, ressenti. Je lisais les livres, je voyais des expositions (notamment à l’excellente Maison de la culture du Japon à Paris), je regardais des jeux TV idiots (un Tetris humain, un jeu de pets – traditionnellement, les Japonais adorent les histoires de pets), je me faisais expliquer par des spécialistes l’histoire des arts, et même l’humour : rien n’y faisait, je ne les comprenais pas.

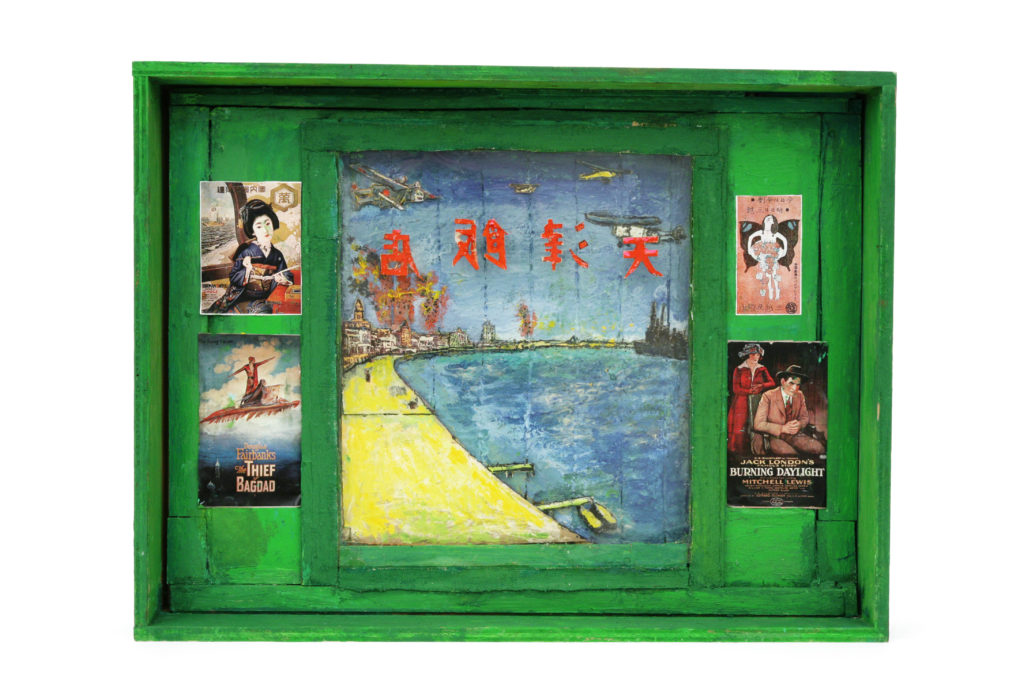

“Camion de papier” (2014), de Takumi Matsuhashi. Stylo bille, crayon, sur papier. Coll. de l’artiste

Les œuvres montrées à l’exposition « Art brut japonais II » [1], à la Halle Saint-Pierre à Paris jusqu’au 10 mars 2019, tissent pourtant des passerelles. Comme toujours avec l’art brut, il est d’abord question pour le spectateur d’observation, de ressenti, et d’empathie – ces mêmes qualités qui permettent d’entrer en communication avec autrui.

Laine, émail, argile, feuille d’arbre…

Forme radicale théorisée par Jean Dubuffet, l’art brut échappe aux théories et aux normes, aux injonctions des écoles et des époques. Il est par nécessité – celle de personnes marginalisées, en détresse physique et/ou psychologiques. Ainsi voit-on, à la Halle Saint-Pierre, des œuvres de laine, d’émail, d’argile ou de feuilles d’arbre, qui construisent des villes, des camions, des vélos – autant de matière et de thèmes familiers à ceux qui s’intéressent à l’art brut. Comme une langue qu’on pratiquerait à chaque période de vacances, on se repère, on est en territoire familier.

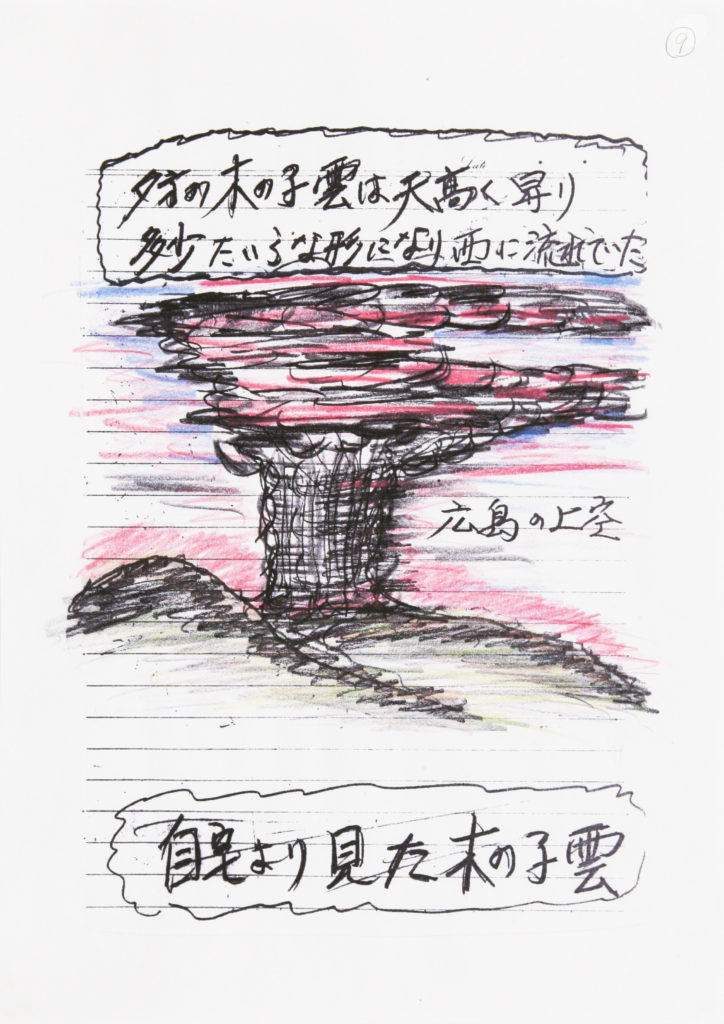

Pourtant, ici et là, surgissent des sujets inhabituels dans l’art brut occidental – un bœuf noir, un enchevêtrement de poissons, un Bébé cactus (Shinobu Hamawaki, 2010) – ou une Bombe atomique d’Hiroshima (Masaki Hironaka, 2002). Mais l’intention d’expression de la douleur est toujours la même, l’œuvre se pose en message vers le monde.

Ainsi n’ai-je d’abord pas compris ce dessin montrant la Bombe. Mais j’y ai vu la hachure serrée, douloureuse, le rouge qui se dispute avec le noir – comme le sang avec la cendre : l’expression d’une souffrance profonde, un harpon qui dit « regardez ma souffrance » et « voici pourquoi je souffre tant ».

Il faut voir aussi cette série de cinq dessins de Yasuhiro Kobayashi qui représentent une ébauche de rue. C’est à chaque dessin la même, mais plus ou moins aboutie, donnant ainsi l’impression qu’il s’agit d’œuvres inachevées : les traits de mises en perspectives occupent sagement la partie centrale tandis que des bâtiments sont encore de simples rectangles. Mais à y regarder de près sur l’ensemble de la série, surgit un malaise entre l’hyperplein d’une partie de la ville et le vide de l’autre partie. Un procédé qui se répète dans une nécessité de dire l’étouffement urbain – tandis que soudain, fixant l’inachevé, surgit le vide, comme la mort.

Exposition après exposition, lecture après lecture, peut-être ai-je finalement appris l’art brut – ce langage au fonctionnement unilatéral – de façon plus précise que je ne le pensais. Par esprit ludique, et très humblement, j’aimerais m’approprier une phrase de Roland Barthes [2], mais en la retournant comme une chaussette. Car il me semble que dans l’art brut, le seul espace plat de la représentation unit dans le même travail ce que l’artiste ne peut saisir par le langage traditionnel.

Stéphanie Estournet

[1] La première exposition « Art brut japonais » s’était tenue à la même Halle Saint-Pierre en 2010.

[2] « L’écriture est précisément cet acte qui unit dans le même travail ce qui ne pourrait être saisi ensemble dans le seul espace plat de la représentation », in L’Empire des signes, 1970, Flammarion.

« Art brut japonais II », Halle Saint-Pierre, 75018. Jusqu’au 10 mars 2019.

0 commentaires