On raconte que la première projection, en 1896, de L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, film emblématique de l’invention du cinématographe par les frères Lumière, engendra des réactions de panique chez les spectateurs. Il paraît que c’est faux, que personne, en fait, ne prit ses jambes à son cou en voyant le monstre faire irruption à l’écran.

On retiendra la légende que l’on voudra. À l’image, en tout cas, seuls ceux qui ne l’attendent pas semblent le regarder passer sereinement : un bagagiste, un homme sur le quai d’en face, les passagers qui en descendent. Pour les autres, c’est un peu la course. Car c’est bien connu : un train, ça se rate.

Sur les photographies de Paul Fusco, tout le monde a l’air calme. Personne n’a l’intention de monter à bord. Et le train ne s’arrête jamais. Étonnant travelling tout en images fixes réalisé le 8 juin 1968, trois jours après l’assassinat de Robert Kennedy, par le photographe embarqué à bord du train qui emporte le cadavre du sénateur de l’État de New York vers Washington, avant son inhumation au cimetière d’Arlington.

Étonnant point de vue que celui de ce mort que l’on ne voit jamais mais dont la présence ne cesse d’être rappelée – regards, saluts militaires, pancartes « So long Bobby », signes de la main – par ceux et celles qui lui rendent un dernier hommage le long de la voie de chemin de fer, à l’occasion de ces funérailles nationales itinérantes.

L’intérêt d’aller voir cette exposition aux Rencontres de la photographie d’Arles est la présence du contrechamp, sous forme d’une autre exposition : La Perspective du peuple, soit une série d’images – photos, diapos, films – prises par les spectateurs du convoi et rassemblées par le Hollandais Rein Jelle Terpstra. Contre-plongée en miroir, L’Arroseur arrosé en version longue, funèbre et parcellaire.

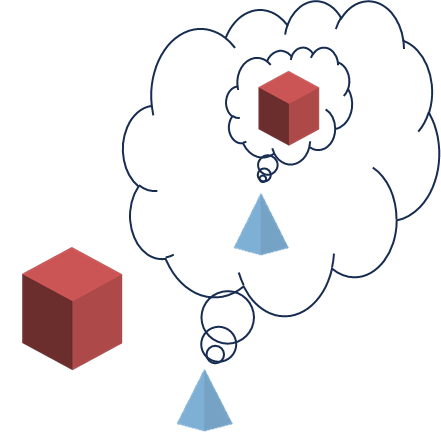

Troisième volet de l’exposition : un film, tourné par le Français Philippe Parreno, la version cinématographique des photographies de Paul Fusco, la reconstitution du travelling, la fiction prenant sa source dans le documentaire. Simple curiosité ? Pas seulement. Parreno comble les vides spatio-temporels séparant les images de Fusco mais ne reconstitue pas les histoires, n’anime pas les personnages. Ce qu’il met en mouvement, c’est le regard du spectateur embarqué à la place du mort.

Toujours à Arles, un autre cortège funèbre, immortalisé cette fois par l’Américain Michael Christopher Brown en 2016. Autre époque, autre lieu, mais le principe est le même : embarqué à bord d’une voiture accompagnant les cendres de Fidel Castro depuis La Havane jusqu’au cimetière de Santiago de Cuba, à l’est de l’île, Brown photographie sur son passage les Cubains venus saluer le líder máximo, armés de pancartes « Yo soy Fidel » (« Je suis Fidel »), de drapeaux et de smartphones (signe des temps, les images du contrechamp abondent sur Internet).

Photos que l’on dirait de propagande, où la foule réunie semble avant tout militante, n’étaient quelques clichés pris de nuit dans la lumière des phares des voitures : à la vue de ces zombies surgis de l’obscurité, esseulés au bord du chemin, on devine des familles, on imagine des absents ; le vide fait sens, la photographie redevient un art.

Peu avant de mourir, le cinéaste cubain Tomás Gutiérrez Alea avait lui aussi filmé un convoi funéraire sillonnant l’île, mais dans l’autre sens, d’est en ouest, de Santiago à La Havane. Au passage du corbillard, ni tristesse ni recueillement mais des gestes de survie : marché noir, recherche de moyens de transport… et des morts qui s’accumulent. Comédie morbide sur fond de crise économique et politique – le film sortit en 1995, après l’effondrement du bloc soviétique, en pleine période dite « spéciale » –, Guantanamera mettait en scène une révolution moribonde. On a plus de mal à déchiffrer le projet de M.C. Brown.

Christilla Vasserot

0 commentaires