Photo Herbert Ponting (1911) – Manchot Adélie et conserves de Golden Syrup de marque Lyle (Expédition Terra Nova)

Préambule culinaire

Il y a quelques jours, avec deux ami(e)s adeptes comme moi des expériences culinaires extrêmes, nous avions évoqué les ravages que la Vegemite australienne provoque ordinairement sur les organismes humains même les plus robustes, les vouant à une atroce et rapide perte du bon sens gastronomique. Après des années, je frémis encore au souvenir de la première – et unique – fois où j’ai laissé cette infâme substance aller au contact de mon palais. Bien sûr, je dramatise un peu, mais je vous assure qu’associer un Français, élevé dans la grande et si raffinée tradition du canard à la rouennaise, avec la Vegemite, ne peut s’apparenter qu’à une tentative de concilier deux natures incompatibles. Elle est fatalement vouée à l’échec car cette inconciliabilité exprime deux manières distinctes d’être au monde, relevant en cela du plus pur domaine de l’aporie ontologique ; ce sont des antipodes gastronomiques qui ne devraient jamais se mêler l’un à l’autre, en condition normale… Et là, les plus téméraires d’entre vous sont déjà en train de se demander : « mais c’est quoi la Vegemite ? » La réponse est simple : une pâte à tartiner assez dense, noirâtre, avec un arrière goût d’eau de mer, composée à partir de levures de bière. Elle est aux Australiens et aux Néo-Zélandais ce que la Marmite est aux Britanniques ou le Cenovis aux Suisses. Dans d’autres contrées, ces infernales pâtes à tartiner ont des équivalents à base de beurre de cacahuètes, ou bien – dernier exemple avant indigestion – d’un mélange de sucre, d’huile de palme, de noisettes, de cacao, de lait, de lactosérum et d’émulsifiants, une mixture maronnasse mise en pots dans une usine normande détenue par une célèbre marque italienne que je ne nommerai pas ici. Il se trouve que j’ai passé une grande partie de mon enfance dans une petite ville à quelques kilomètres de cette usine. Lorsque le vent soufflait en notre direction, nous en percevions les effluves dès que nous ouvrions les fenêtres. Ce traumatisme m’a laissé quelques séquelles, et il explique peut-être mes prédispositions pour le calfeutrage et le peu d’appréhension que provoque en moi l’idée de confinement.

Bref, ces idiosyncrasies alimentaires devraient rester pour ce qu’elles sont : des curiosités anthropologiques inexportables sapant irrémédiablement les fondements idéologiques du relativisme culturel.

Et puis, en matière de télescopage entre deux univers, avec la nourriture jouant le rôle du boutefeu, je me suis souvenu de cette photo conservée depuis longtemps dans mes archives dans l’optique de préparer d’éventuelles conférences sur l’âge d’or des explorations en Antarctique. Elle met en scène un manchot Adélie (mâle ou femelle) qui délaisse la couvaison de ses œufs pour inspecter deux conserves emplies du fameux « Golden Syrup », de la marque Lyle, déposées à proximité de son nid de pierres. Pur produit de l’industrie agroalimentaire victorienne, le golden syrup est une espèce de mélasse, sous-produit du raffinage industriel de la canne à sucre (aujourd’hui la betterave), à l’aspect ambré et mielleux. Voici 140 ans qu’il contribue à la gloire universelle de la pâtisserie britannique… Un exemple ? Facile. C’est l’ingrédient de base pour la garniture de la Treacle Tart, le dessert préféré de Harry Potter tel qu’il est rapporté dans le premier livre de la série, Harry Potter à l’école des sorciers (Harry Potter and the Philosopher’s Stone dans la version originale en 1997).

Photo Herbert Ponting (1911) – Manchot Adélie dans son nid et conserve de Golden Syrup (Expédition Terra Nova)

Une photo iconique des premières expéditions en Antarctique

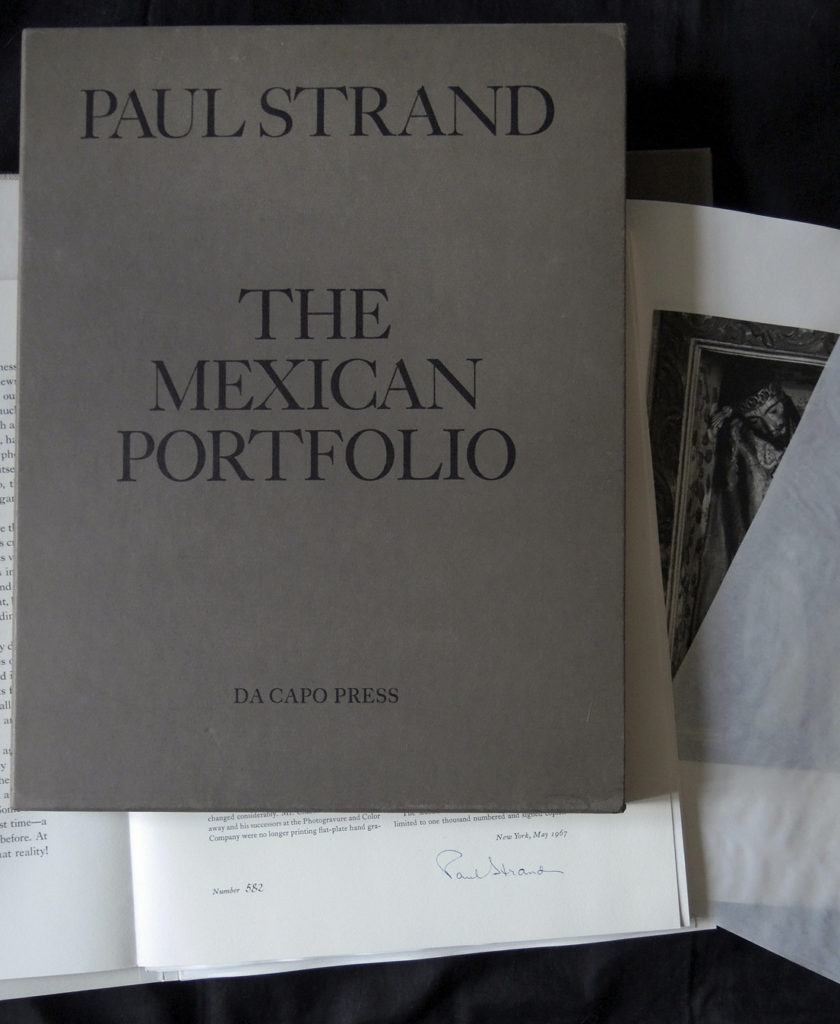

Malgré sa diffusion relativement importante sur le net et les réseaux sociaux, les informations concernant cette ancienne photographie, mettant en scène un manchot qui inspecte des conserves, sont assez peu accessibles. Son auteur est rarement mentionné et sa date est sujette à caution. Le plus souvent, lorsqu’une légende l’accompagne, c’est pour la présenter de manière erronée comme provenant de l’expédition antarctique d’Ernest Shackleton (1874-1922) en 1902. Sauf qu’à cette date, si Shackleton participait bien à une expédition, c’était en réalité celle dirigée par un autre, à savoir Robert Falcon Scott (1868-1912), à l’occasion de l’expédition Discovery (1901-1904) au sein de laquelle Shackleton n’était qu’officier subalterne.

Mes recherches pour sourcer cette photographie m’ont finalement appris sa provenance : l’expédition Terra Nova de Scott – encore lui – entre 1910 et 1914 ; tragique expédition qui a mené cet explorateur et trois de ses camarades à la mort. Il s’agit d’une photo prise par Herbert Ponting (1870-1935), le photographe officiel de l’expédition, une pointure, car aux yeux de nombreux historiens, celui-ci est tenu pour un véritable pionnier de la photo en milieu polaire, mais ceci est un autre et vaste sujet… Au cours de ses mois passés en Antarctique, Ponting a cherché à planter son appareil le plus près possible des animaux qu’il apercevait, aussi bien depuis le pont du Terra Nova pris dans la banquise, ou plus tard à proximité du campement sur l’île Ross. Ne connaissant pas les hommes pour ce qu’ils sont vraiment, ces animaux ne les redoutaient pas et se laissaient facilement approcher. Parmi les quelques 1700 clichés pris par Ponting pendant sa mission, il en existe même un autre montrant le même manchot dans son nid, entouré par les deux mêmes conserves, mais cette fois-ci totalement indifférent à l’intrusion. Elle accompagne également ce texte, et sans doute s’agit-il d’une étape antérieure à la même mise en scène qui m’intéresse dans ce texte.

Autoportrait du photographe Herbert George Ponting durant l’expédition antarctique Terra Nova. Janvier 1912. Bibliothèque Nationale de Nouvelle-Zélande, Wellington

Mais peu importe tout cela en définitive, ce que cette photo a à nous dire aujourd’hui demeure stupéfiant quelque soient l’expédition considérée, l’identité de son chef ou celle du photographe.

Pure Photo Publicitaire (PPP)

Il faut savoir qu’à l’époque des premières expéditions polaires, celles-ci sont souvent le fait d’initiatives privées et que leur financement est une tâche difficile à mener à bien. Il faut payer les hommes, acheter le matériel utilisé sur place, le bateau pour l’acheminement, les provisions, etc. Des montants importants pour des résultats souvent hasardeux… Pour parvenir à être financée, une expédition implique donc de combiner des fonds provenant de diverses origines. Tout d’abord, il y a les fonds propres, ceux avancés par les explorateurs eux-mêmes. Ceux-ci tentent aussi de lever des fonds auprès de philanthropes ou du grand public en multipliant conférences et publications dans le but de faire connaître et de promouvoir leurs activités, d’où l’intérêt de disposer à cette fin de photographies prises par un professionnel. Ils font ensuite appel aux subventions accordées par les pouvoirs publics, les sociétés savantes ou les universités. Enfin, ils comptent sur le sponsoring de sociétés privées. Oui, déjà à l’époque. Dès la fin du XIXe siècle, un bon nombre d’entreprises avaient déjà compris qu’il était commercialement intéressant de placer leurs produits auprès de personnages appelés à attirer sur eux l’attention des médias, et ce d’une manière positive ; la publicité était alors assurée !

Robert Scott, tout comme Ernest Shackleton, avaient eux aussi saisi les avantages qu’ils pouvaient tirer de ce système de sponsoring : financement et provisions fournies gratuitement. Ainsi, lors de l’expédition Terra Nova, celle dont Scott n’est pas revenu, ce dernier avait su faire fructifier sa notoriété issue de ses expéditions précédentes en multipliant les accords passés avec des entreprises : moutarde, farine et semoule, trois produits fournis par l’entreprise Colman ; le sucre Henry Tate ; le chocolat Fry ; les fayots Heinz ; la marmelade de chez Frank Cooper ; les biscuits Huntley & Palmers ; la bière de la brasserie Bass, etc. Les produits de ces diverses sociétés avaient tous rejoint l’équipement emporté en Antarctique par l’explorateur. Et parmi ceux-ci, le golden syrup de la société fondée par Abram Lyle figurait en bonne place. Le musée de cette société, qui a toujours son usine au bord de la Tamise dans l’Est de Londres, expose d’ailleurs pieusement une lettre adressée à la famille des propriétaires par Robert Scott en personne ; une lettre de 1911 écrite en Antarctique afin de la féliciter pour la qualité de ses produits : « Your Golden Syrup has been in daily use in this hut throughout the winter, and has been much appreciated by all members of the expedition ». Scott est mort quelques temps plus tard.

La lettre de Scott adressée à la famille Lyle en 1911 conservée dans les archives de la société et exposée au musée de l’usine. Photo mise en ligne sur le site officiel de la marque : https://www.lylesgoldensyrup.com/our-story

Et du côté de chez Shackleton c’est la même chose. Le sponsoring est perçu comme allant de soi. Parmi les reliques que l’on trouve toujours à l’intérieur de la cabane lui ayant servi de camp de base lors de son expédition Nimrod (1907-1909), se remarquent assez facilement des conserves de Golden Syrup de la marque Lyle encore intactes, bien que d’aspect un peu rouillé, plus de 100 ans après son séjour sur place.

Alors, si de prime abord, cette photo du manchot et ses conserves peut nous sembler incongrue et même charmante, il faut mesurer l’importance de son biais mercantile puisqu’elle se destinait avant tout à satisfaire le désir de publicité du sponsor : une mise en scène pour un placement de produit. Il y a chez elle quelque chose de l’ordre du devoir à rendre : un marché est un marché, et à la curiosité du manchot répond la cupidité humaine.

Photo Herbert Ponting (1911) – Un membre de l’expédition Scott avec une conserve de fayots Heinz. Nouvelle photo présentant un placement de produit lors de l’expédition Terra Nova

Où l’on prend conscience du chemin parcouru par le sentiment écologique

Qu’on se le dise : la publicité est arrivée en Antarctique avant le tourisme ! Mais plus grave encore, il est aussi nécessaire de prendre conscience de la perversion qu’a représenté cette diversion d’un parent manchot de sa mission protectrice. Elle s’est faite au risque de la perte de la couvée. Ceux que l’on qualifie aujourd’hui de héros des explorations polaires ne s’embarrassaient guère de considérations écologiques. La protection de la nature, il ne s’en souciaient pas. D’ailleurs, ils étaient même psychologiquement préparés à l’idée de devoir sacrifier leurs chiens de traîneau pour les donner en pitance à leurs congénères ou pour s’en nourrir eux-mêmes. De cette insouciance écologique qui les caractérisait, on peut juste dire qu’ils étaient des hommes de leur temps, ni plus, ni moins, avec la croyance fermement ancrée dans leur esprit du droit dont dispose l’humanité à exploiter une nature aux ressources jugées à l’époque inépuisables.

Et puis, leurs motivations premières à se rendre aux pôles, en Antarctique notamment afin de se mesurer au continent de glace, étaient avant tout liées à leur soif inextinguible pour l’exploit physique, de repousser les limites humaines ; liées à leur désir de devenir les découvreurs d’espaces encore inconnus, pour en tirer in fine une gloire toute personnelle, laquelle rejaillissait ensuite sur leur nation. Entre ces pionniers, une féroce concurrence était généralement établie, derrière l’estime réciproque qu’ils affichaient de façade. Les rapports entre Scott et Shackleton sont à ce sujet particulièrement édifiants. Certes, des motifs scientifiques étaient également avancés parmi les objectifs à remplir par ces missions, mais ils faisaient souvent office de terrains neutres sur lesquels il était plus facile d’attirer les financements de sociétés savantes, de mécènes ou du public. À cette course pour la gloriole, ce en quoi a surtout consisté la conquête du pôle Sud, je préfère songer à l’attitude d’un homme comme l’Australien Douglas Mawson (1882-1958), ancien équipier de Shackleton lors d’une précédente mission polaire. Même s’il raffolait peut-être de la Vegemite, il a préféré donner la priorité à sa vocation scientifique plutôt que d’accepter l’offre de Scott à participer à sa funeste expédition. Il a fini par monter la sienne d’ailleurs, et il en était le responsable… comme quoi on peut être au centre de l’attention sans verser de manière trop univoque dans le désir de reconnaissance, et demeurer un vrai scientifique. Mawson, en l’occurrence, était un géologue de l’université d’Adélaïde en Australie Méridionale. Son expédition est connue sous le nom d’Expédition Antarctique Australasienne (1911-1914), ou encore comme l’Expédition Aurora. Un sacré photographe, Frank Hurley (1885-1962), l’accompagnait également, il en sera question dans un texte prochain.

Boîtes de Golden Syrup rouillées, récupérées dans les provisions laissées en Antarctique par l’expédition Terra Nova de Robert Falcon Scott en cours de traitement pour conservation – Antarctic Heritage Trust « What’s in the Box ? » (New Zealand), 16 mars 2017 https://nzaht.org/whats-in-the-box/

Le sucre, le lion, la mort

Avant de conclure, j’aimerais signaler un dernier détail aperçu sur cette photo du manchot aux prises avec les conserves ; détail qu’auront évidemment repéré celles et ceux qui apprécient la cuisine traditionnelle du Royaume-Uni, et fréquentent donc le rayon des supermarchés où se trouvent regroupés les produits exotiques, notamment britanniques (ceux-là ont l’heur de ne pas « choquer » le ministre de l’Intérieur) pour s’approvisionner ; détail qu’auront encore repéré celles et ceux qui, pour des raisons professionnelles ou familiales, doivent se rendre parfois en Grande-Bretagne et finissent par se retrouver, sans savoir par quelle diablerie, devant une assiette de gelée d’anguilles (Jellied eels). Tous ces experts auront remarqué le détail qui tue sur cette photo du manchot se demandant si c’est du lard ou du cochon. Sur l’étiquette de la boîte en effet, on discerne un dessin représentant le cadavre d’un lion. Il s’agit du célèbre et assez peu ragoutant emblème de la marque Lyle qui figure sur toutes ses converses de Golden Syrup depuis 1885, lequel logo comporte encore un essaim d’abeille, invisible ici, tournoyant autour de la carcasse en décomposition. La devise « Out of the strong came forth sweetness » accompagne enfin l’illustration.

Un lion crevé et une nuée d’insectes, a priori cela peut paraître incompréhensible, voire limite saugrenu, surtout associés à un manchot en Antarctique, mais Abram Lyle (1820-1891), le fondateur de la boîte, était un Écossais, presbytérien convaincu, adepte du tétotalisme, triste doctrine proclamant l’abstinence à vie de toute forme d’alcool. Et ce dévot, qui était allé jusqu’à publiquement déclarer préférer voir ses fils morts plutôt que ivres, tenait par-dessus tout à associer la religion à ses entreprises, même les plus bassement matérielles, comme celle consistant à vendre du sirop de sucre en conserve, espérant peut-être leur attacher ainsi une once de respectabilité. Pour paraphraser Max Weber, on peut dire de lui qu’il conciliait à merveille l’éthique protestante et l’esprit du capitalisme. Évidemment, dit comme cela, ça ne saute pas aux yeux, et pour percer le mystère de cette inintelligibilité, c’est-à-dire saisir le lien entre la religion et ce logo étrange au lion crevé qui figure sur la conserve, il faut être un peu féru en textes sacrés, ce qu’était assurément notre brave Abram Lyle. Car en vérité je vous le dis, il y a dans cette image une référence directe à un passage de la bible, les versets 4-20 du chapitre XIV du Livre des Juges, dans lesquels Samson, après avoir tué à mains nues un lion qui le menaçait, découvre des abeilles confectionnant leur miel dans la dépouille nauséabonde d’icelui à son retour sur les lieux « du crime » ; du fort est donc sorti la douceur. Le slogan que Lyle a fait inscrire sur ses boites de conserve. Voilà pour l’histoire et voilà pour la morale à tirer de cet emprunt biblique.

Le packaging de la boite de conserve n’a pratiquement pas bougé depuis son lancement en 1885. Seul changement, la mention de quantité. La livre anglaise (1 lb) a cédé sa place aux grammes (454 g) imposés selon les Britanniques par les bureaucrates de Bruxelles. Le Brexit va bientôt remédier à cette injure faite à la fierté de la perfide Albion…

Mais c’est faire silence du reste de l’histoire de Samson. Car si l’on décide de ne pas se contenter de cette simple édification où la transformation du vulgaire en raffiné sert de justification à un processus industriel, et que l’on poursuit sa lecture du Livre des Juges, on découvre que ce miel, rapporté chez lui par Samson, va être à l’origine d’un véritable massacre. Au cours d’un festin qu’il organise, Samson pose une énigme à ses convives parmi lesquels se trouvent de nombreux Philistins, ses ennemis héréditaires : « De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux », de quoi s’agit-il ? demande Samson. L’enjeu consiste en une flopée de chemises et de vêtements que se promettent les joueurs. Incapables de trouver la solution, les Philistins menacent la femme de Samson, et obtiennent d’elle la réponse à l’énigme, provoquant la colère du mari qui, pour s’acquitter du prix convenu, va occire trente de leur compatriotes, habitants d’Askalon, pour les détrousser de leurs habits et les leur donner : du violent et encore de la violence…

Une histoire supplémentaire de bouffe entre chiffonniers qui finit mal, et encore ne s’agissait-il là que de miel issu d’un lion crevé, on imagine l’ampleur de l’hécatombe s’il s’était plutôt agi de Vegemite !

On comprend que Lyle se soit contenté de la première partie de l’histoire de Samson pour promouvoir ses produits. Les prosélytes sélectionnent toujours des fragments de récits qu’ils destinent à servir leur cause sans trop se soucier de cohérence : la fin justifiant les moyens. Sauf que ça fait quand même bizarre de savoir que l’image du cadavre d’un animal est associé à du sirop de sucre en boite. Le manchot Adélie de la photo a bien raison de se méfier face à l’artefact venu d’ailleurs. Aujourd’hui, dans nos contrées plus tempérées, il n’est même pas certain que les consommateurs connaissent cette spécificité de l’étiquette du Golden Syrup, se contentant de noter le caractère désuet, victorien, de son design, avant de laisser choir ladite conserve au fond de leur caddie, à côté des packs de yaourts tortues ninjas et du baril de lessive en poudre le Chat.

Culinaire conclusion

Quant à savoir si le manchot Adélie est meilleur préparé à la rouennaise, assaisonné de Vegemite, ou nappé au Golden Syrup, il faudrait pour cela pouvoir consulter l’avis d’un expert, notamment celui du regretté Adolf Lindstrøm (1866-1939), le maître-coq le plus illustre de l’histoire polaire, un contemporain d’Ernest Shackleton et de Robert Scott, et qui a notamment accompagné Roald Amundsen (1872-1928) en Antarctique. Mais pas sûr qu’on trouve beaucoup de critiques culinaires volontaires pour faire tourner les tables…

Ceci dit, j’ai mangé une fois du macareux à la sauce BBQ dans un restaurant d’Akureyri en Islande. Il avait – devinez quoi ! – le goût de sauce BBQ.

Arnaud Hédouin

0 commentaires