À l’occasion de l’exposition Dalí, une histoire de la peinture qui se tient au Grimaldi Forum de Monaco jusqu’au 8 septembre 2019, les éditions Hazan publient un livre-catalogue de 240 pages, richement illustré, au titre éponyme. Cette exposition fait suite à l’exhaustive rétrospective de l’hiver 2012 à Beaubourg, simplement intitulée du nom du peintre, conçue par les commissaires Jean-Hubert Martin, Thierry Dufrêne et Jean-Michel Bouhours (lequel travailla à la préfiguration du nouveau Musée national de la Principauté) et, déjà, Montse Aguer, directrice des musées Dalí, responsable de la manifestation monégasque.

À l’occasion de l’exposition Dalí, une histoire de la peinture qui se tient au Grimaldi Forum de Monaco jusqu’au 8 septembre 2019, les éditions Hazan publient un livre-catalogue de 240 pages, richement illustré, au titre éponyme. Cette exposition fait suite à l’exhaustive rétrospective de l’hiver 2012 à Beaubourg, simplement intitulée du nom du peintre, conçue par les commissaires Jean-Hubert Martin, Thierry Dufrêne et Jean-Michel Bouhours (lequel travailla à la préfiguration du nouveau Musée national de la Principauté) et, déjà, Montse Aguer, directrice des musées Dalí, responsable de la manifestation monégasque.

Son Altesse sérénissime le prince Albert II de Monaco résume à sa manière la carrière du peintre : « figure emblématique du surréalisme, de l’hyperréalisme et du pop art, mais aussi artiste classique célébrant les grands maîtres tels que Vermeer, Velázquez, Raphaël ou encore Léonard de Vinci, Dalí n’a cessé d’interroger le monde moderne, jusqu’aux découvertes scientifiques les plus inattendues, à la lumière de la Tradition. » Sa Majesté le roi d’Espagne Philippe VI se félicite pour sa part de la contribution de la fondation Gala-Salvador Dalí, du musée Reina Sofía, du Dalí Museum de St. Petersburg en Floride et de plusieurs fonds privés, évaluant l’importance des prêts consentis au Grimaldi Forum : plus de 80 dessins, photographies et objets retraçant « le parcours du génie de l’Empordà et son rapport à l’histoire de la peinture ».

Naturellement, les questions qui fâchent sont, pour l’essentiel, éludées. Dans le récit historique qui nous est proposé, tout se passe comme si les sphères de l’art et de la politique étaient étanches ou, du moins, relativement autonomes. Ainsi, ne sont abordées ni la fascination de Dalí pour Hitler, ni son soutien à Franco, condition nécessaire et suffisante qui lui permet de revenir au pays en 1948 après un séjour de huit années avec sa chérie, égérie, et manageuse Gala – le portrait complaisant du début des années quarante, représentant l’ambassadeur d’Espagne à Washington, Juan Cárdenas, est une étape dans la négociation de son retour lui ayant permis sans doute de faire valoir son droit de succession après la longue brouille avec son paternel en raison de sa liaison hors mariage avec ladite muse et aussi, nous dit-on, d’un dessin calligraphique blasphématoire parjurant la vierge, mal pris par ses proches puisque, manifestement, c’est le personnage esquissé du Christ qui est censé prononcer ces mots : Parfois je crache par plaisir sur le portrait de ma mère (1929). Cet affront potache, interprété au pied de la lettre par un père sévère (photo p. 22), trouve son équivalent dans la séquence sadienne du film L’Âge d’or de Buñuel, où Jésus ressort imberbe d’une nouba passée en galante compagnie.

Guitemie Maldonado (qui signe l’article « Salvador Dalí » dans l’Encyclopædia universalis, 2017) nous apprend que le jeune peintre fut exclu temporairement de l’école des beaux-arts en 1923 (et même emprisonné) après avoir participé « à l’agitation anarchiste d’alors » et s’être opposé à la dictature du général Miguel Primo de Rivera. Montse Aguer nous livre quant à elle le souvenir sujet à caution que souhaite en garder le peintre qui, dans La Vie secrète de Salvador Dalí (La Table Ronde, 1952), motive sa punition par sa mise en cause du jury académique devant l’évaluer, auquel il aurait tenu les propos suivants : « Je déclare sans ambages que je suis plus intelligent que les trois professeurs réunis et que je refuse d’être examiné par eux, car je connais beaucoup trop bien la question posée. » Les deux versions sont en réalité compatibles. Tout le monde s’accorde à dire que Dalí est ambitieux, effronté, exubérant, et qu’il compense ainsi sa timidité. Ayant une haute estime de soi, il préfère s’adresser au bon Dieu qu’à ses saints – les artistes qu’il admire ou qu’il veut dépasser, les mathématiciens comme Benoît Maldenbrot (qui dit avoir eu la révélation des fractales en observant le tableau Visage de la guerre, 1940), les scientifiques comme le fondateur de la mécanique quantique, le prix Nobel Werner Heisenberg ou le psychologue et écrivain Timothy Leary, les spécialistes de techniques nouvelles comme le laser, l’hologramme, les composés chimiques.

Salvador Dalí, Eléments énigmatiques dans un paysage, 1934. Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí / Adagp, Paris 2019

L’auteur de la méthode paranoïaque-critique, qu’il élabore en 1930 (cf. son recueil d’essais La Femme visible) souhaite rencontrer Sigmund Freud ; il y parvient en 1938 grâce à l’aide de Stefan Zweig. De Dalí, le vieil homme garde le souvenir d’un « jeune Espagnol, avec ses candides yeux de fanatique et son indéniable maîtrise technique ». Le savoir-faire précoce déjà perçu par le père de la psychanalyse, signe ou synonyme de talent, explique le succès de sa première exposition personnelle, galerie Dalmau, à Barcelone et sa reconnaissance immédiate par ses pairs, à commencer par Joan Miró. Il fait la connaissance de Picasso l’année suivante à Paris et Miró le présente à Magritte puis aux surréalistes. Son style pictural se confirme. L’élève doué synthétise la tendance « ultra-réaliste » et métaphysique de De Chirico, les influences boschiennes présentes chez Yves Tanguy, le style biomorphique d’Arp et de Miró, la manière sans bavure au contenu insolite de Magritte et donne naissance, comme le note Aguer, à un « univers iconographique très particulier, fait d’appareils, de membres et d’artères mutilées, de corps en putréfaction et autres éléments singuliers ». Néanmoins, lorsque trop de signes et de procédés saturent l’image (l’horror vacui aidant), sa manière verse du baroque au kitsch (le summum est selon nous atteint avec La Pêche aux thons, 1966-67). Le critique cède le pas au paranoïaque. Quant à la posture dalienne, Maldonado note la difficulté de « distinguer la part de provocation et celle de fatuité réelle chez ce narcissique dissimulateur et mystificateur invétéré ».

Il faut dire qu’au milieu de créateurs et d’esprits anticonformistes, le moyen qu’il trouve pour s’en distinguer est d’affirmer un attachement, feint et ayant fini par devenir réel, à la tradition : celle des génies de la peinture, des petits maîtres du figuratif et d’artistes pompiers comme Ernest Meissonnier ou William Bouguereau. Son esprit de contradiction et son sens de la provocation ne sauraient escamoter ses prises de position politiques, justifiées par l’opportunisme et le cynisme, à rebours de ses engagements de jeunesse, à l’opposé des sympathies progressistes d’un Buñuel, d’un Breton, d’un Picasso – qu’il continue à porter au pinacle dans son Tableau comparatif des valeurs de 1947, aux côtés de Vermeer, Velázquez, Raphaël, Léonard… et de lui-même. Il conteste la maxime de Lautréamont chère aux surréalistes (puis aux situationnistes) : « Le plagiat est nécessaire. Le progrès l’implique », préférant l’aphorisme : « Tout ce qui n’est pas tradition est plagiat ». En 1933-34, Dalí commet deux impairs aux yeux de Breton. D’une part, il soutient verbalement le nouveau chancelier allemand Adolf Hitler. De l’autre, il ridiculise la figure sacrée de Lénine, qu’il représente sous les traits d’un archer sodomite dans L’Énigme de Guillaume Tell. Ce qui ne fait pas rire le pape du surréalisme. Paul Éluard, loin d’en vouloir à Dalí de lui avoir capté Gala, continue à le défendre dans les réunions de groupe, parvenant à sursoir à son exclusion – qui aura lieu en 1939.

Tel Pygmalion, tel Warhol, avec lequel, d’après Torsten Otte, son biographe allemand, Dalí partage « des traits de personnalité communs, parmi lesquels la cupidité, le voyeurisme, le goût des feux de la rampe, et une prédilection pour s’entourer de personnes excentriques et extravagantes », le peintre catalan aime la compagnie de la jeunesse, non pour la vampiriser mais pour être au fait des tendances, des modes, des idées nouvelles. Il considère en avoir eu quantité avant les poulains du galeriste new-yorkais Leo Castelli. Il réalise avec le photographe Philippe Halsman un collage de style pop surimprimant le visage de Mao à celui de Marilyn. Il demande à l’architecte débutant Oscar Tusquets de l’aider à concrétiser le trompe-l’œil qu’il a dessiné en hommage à la pulpeuse Mae West. Cette œuvre devient un décor monumental aux dimensions d’une pièce d’appartement. En 1958, avant les comic strips passés au pentascope par Roy Lichtenstein, Dalí peint un tableau en demi-ton, façon Seurat, ayant pour motif, sinon pour sujet, la trame Ben-Day : Quasi-grey picture which, closely seen, is an abstract one ; seen from two metres is the Sistine Madonna of Raphael ; and from fifteen metres is the ear of an angel measuring one metre and a half; which is painted with anti-matter ; therefore with pure energy. L’artiste franco-américaine Ultra Violet se souvient d’une visite à Dalí, à l’hôtel Saint-Regis, en 1965, en compagnie de Warhol, lequel remarque illico un « petit dirigeable de trente centimètres de long rempli d’hélium accroché au bout d’une ficelle », acheté par Dalí, chez Schwartz – magasin où ils se rendent aussitôt après leur visite. Un an plus tard, Warhol expose chez Castelli des oreillers d’argent gonflés du même gaz (les Silver Space Pillows, Silver Flotations ou Silver Clouds), qui se vendent mal mais resserviront comme éléments scénographiques au ballet RainForest de Merce Cunningham.

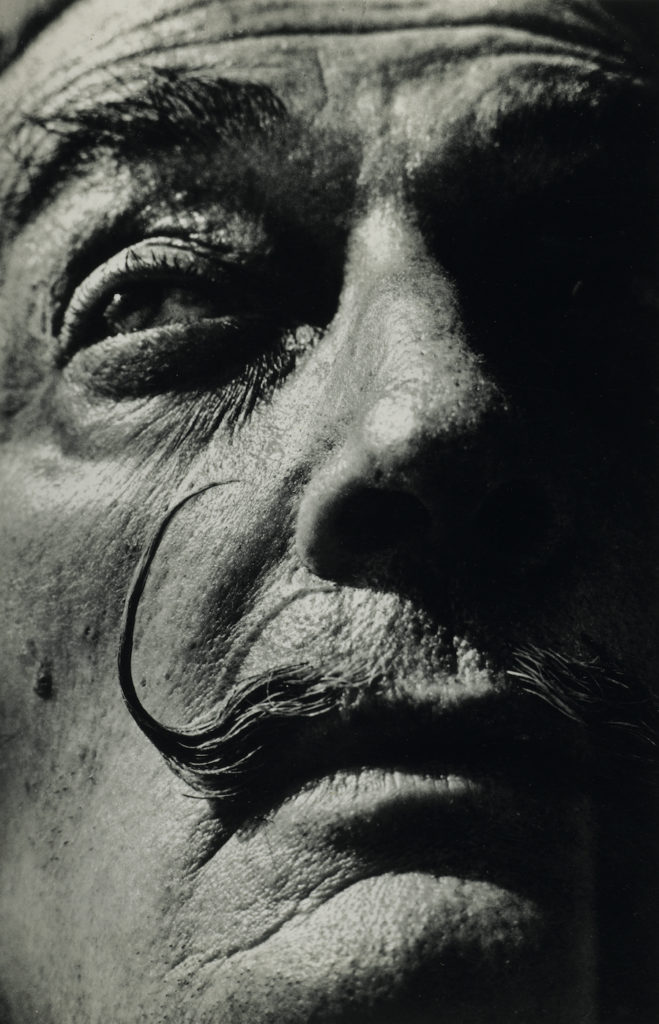

Robert Whitaker, Portrait de Salvador Dalí, c.1968. R. Whitaker © Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres, 2019

Ayant fait le tour des possibilités plastiques, Dalí se tourne vers le spectacle et les mass media pour lesquels il a toujours été un « bon client ». Aux États-Unis, il collabore également à plusieurs films derrière la caméra. Fan de Walt Disney, qui le lui rend bien et dont il fait la connaissance, il entreprend d’animer ses dessins dans un court métrage mis en chantier en 1946, Destino, resté, de longues années, inachevé. Il conçoit la belle séquence de rêve de Spellbound (1945) d’Hitchcock et celle de Father of the Bride (1950) de Minnelli ; il contribue au décor de Moontide (1942) d’Archie Mayo et Fritz Lang. On a l’impression que ses tableaux néoclassiques l’intéressent moins que des objets comme Le Veston aphrodisiaque et le Téléphone homard (1936), les installations absurdes comme Le Taxi pluvieux (1938), ses actions surréalistes, ses agencements de vitrines de grands magasins (Jour et nuit, pour Bonwit Teller, 1939), ses animations de vernissages destinées aux musées et à amuser la galerie (sa conférence inaugurale de l’International Surrealist Exhibition de 1936 à Londres où il paraît, vêtu d’un scaphandre), son cabotinage théâtral, sa participation à l’événementiel mondain, à la réclame publicitaire.

Dalí, dès lors, les dollars l’aidant, se fait entertainer.

Nicolas Villodre

Arts plastiques

Dalí, une histoire de la peinture, Grimaldi Forum Monaco, jusqu’au 8 septembre

Dalí, une histoire de la peinture, éditions Hazan, 2019, 29,95 €

0 commentaires