Le coin des traîtres : pièges, surprises, vertiges, plaisirs et mystères de la traduction…

L’Amérique est, depuis Colomb, le continent des malentendus. L’Amiral cherchait la route des Indes, il découvrit les Indiens, c’est-à-dire le Nouveau Monde.

Alain Rouquié, Amérique latine. Introduction à l’Extrême-Occident, Seuil, 1987.

À chaque mort ses endeuillés et, parfois aussi, ses dommages collatéraux. « Un écrivain, déclara un jour Jean d’Ormesson, doit faire attention à la façon dont il meurt. » Il faisait référence à Jean Cocteau dont le décès, peu après celui d’Édith Piaf, passa soi-disant inaperçu pour cause de funérailles concomitantes et hors compète. Manque de bol, Jean d’O, comme d’aucuns l’appellent plus ou moins affectueusement, est mort le même jour que Johnny. Et si « c’est très mauvais pour un écrivain de mourir, par exemple, en même temps que Piaf », ça ne vaut guère mieux, en termes de couverture médiatique, de mourir en même temps que Johnny.

Pas sûr que la mort récente de France Gall en éclipsera d’autres, et on ne voudrait porter la scoumoune à personne (surtout que la barque a été chargée ces derniers temps). Mais on reconnaîtra que, si la mort d’un écrivain ou d’un éditeur conduit rarement tout un pays à relire ses livres en boucle, la mort d’un chanteur sature les ondes radio de tubes oubliés ou inoubliables. Surtout que dimanche dernier a non seulement vu France Gall mourir mais aussi pas mal de Français rentrer de vacances en voiture et dérégler les fréquences préenregistrées de leur autoradio, pensant que Radio Nostalgie avait déplacé Autoroute Info.

Écouter France Gall, c’est revoir défiler son enfance, son adolescence, sa jeunesse (à condition de ne pas être trop jeune à ce jour). Et, plus encore que Nostalgie, YouTube recèle des trésors inédits. On y découvre par exemple que France Gall a des accointances avec l’allemand, langue dans laquelle elle chante sans avoir à rougir. Idem pour l’espagnol ou l’italien. Quant à la version japonaise du « Prince charmant », elle convient à qui signe ces lignes et n’y entend rien (au japonais).

Et puis soudain, au hasard d’une playlist vaguement pirate, on entend ça :

Ah que je voudrais prendre l’avion pour l’Amériiiiiique

Ah que j’aimerais connaître à mon tour l’Amériiiiiique

Ah que c’est tentant d’aller visiter l’Amériiiiiique

Quand on a rêvé depuis 17 ans d’Amériiiiiique

On la comprend : le Macchu Picchu, les chutes d’Iguazu et celles du Niagara, l’Amazonie, le Grand Canyon, la Terre de Feu, l’Aconcagua, sans parler du lac Titicaca et du désert d’Atacama. Sauf que :

J’irai voir le Texas

Et le Colorado

Sans parler du Kansas

Et de San Francisco

Au centième étage

Du plus haut des gratte-ciel

Pousser les nuages

Pour toucher le soleil

On dit qu’à Broadway brillent les lumières d’Amériiiiiique

Ah si je pouvais voir le nez en l’air l’Amériiiiiique

Lécher les vitrines des grands magasins d’Amériiiiiique

Acheter des jeans et des mocassins d’Amériiiiiique

Eh oui, pour France (et ses paroliers), l’Amérique n’a rien d’un continent (même en version longue). C’est un pays (chanté par James Brown), un rêve (chanté par Joe Dassin), une déclaration d’amour (pas celle de France Gall, celle de Patrick Juvet). Autant dire que, vu d’en France, l’Amérique a tout du fantasme. Ce qui pose d’ailleurs de sacrés problèmes de traduction. Comment traduire un « Américain » en espagnol ? « Estadounidense », « norteamericano », « gringo », « yanki », « yuma » ? Les appellations varient selon les pays et les intentions. Et comment traduire « gringo » en français ? Depuis que Jacques Vabre a décidé de faire parler Pedro el Mexicano dans la langue de chez nous, tout est plus compliqué :

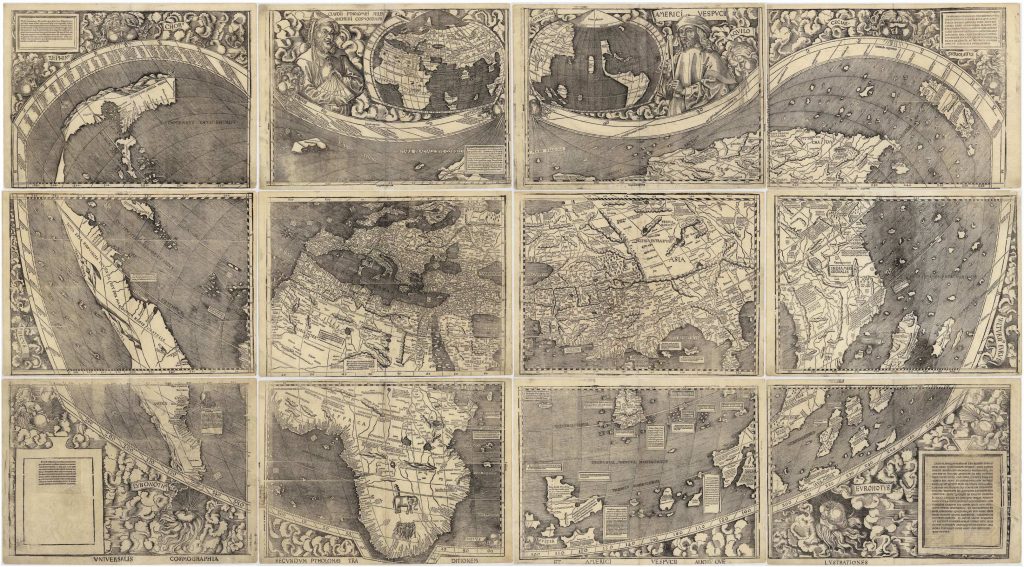

Et pourtant, c’est en France que l’Amérique a ainsi été baptisée. What ?!? Ben oui. Ils étaient quelques uns, en 1507, à Saint-Dié, dans les Vosges, à s’occuper de la réédition d’un traité de géographie (Cosmographiae introductio cum quibusdam geometriae a astronomiae principiis ad eam rem necessariis) accompagnant la version latine des récits de voyage du navigateur florentin Amérigo Vespucci. Et parmi eux, le cartographe Martin Waldseemüller qui dessina ce planisphère, où le mot Amérique apparaît pour la première fois (si, si, tout en bas à gauche) :

America, un nom féminin – comme l’Europe, l’Asie et l’Afrique – pour rendre hommage à celui qui eut « le mérite d’avoir compris et écrit que ces terres n’étaient pas l’Asie mais un autre monde, un mundus novus dès lors objet de tous les fantasmes européens », explique l’historienne spécialiste de l’Amérique latine Françoise Martinez [1].

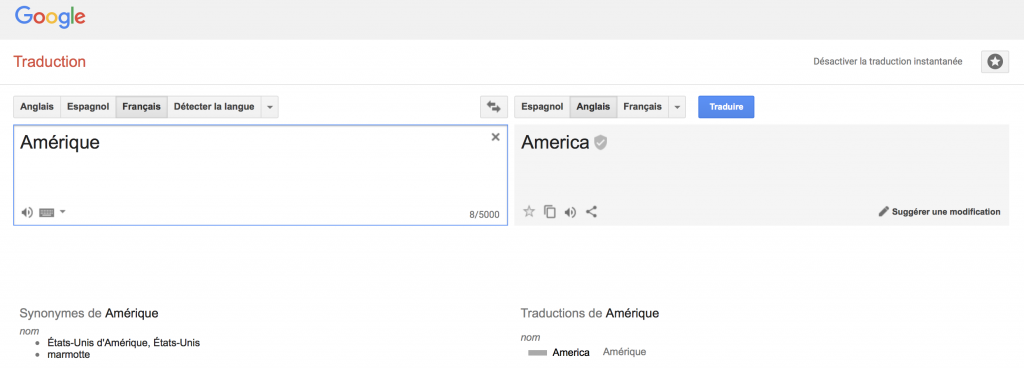

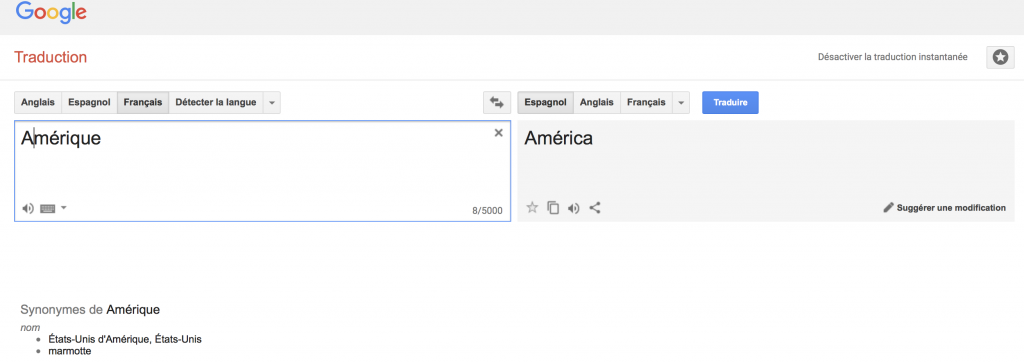

Traduire la géographie n’est pas de tout repos, surtout quand la politique s’en mêle, et les rêves n’en parlons pas. Et si vous cherchez la confirmation du fait que la traduction n’est pas à confier à des intelligences artificielles, allez donc chercher l’Amérique sur le logiciel de traduction mis au point par Google.

- Traduction français-anglais : Amérique = America. Synonymes : États-Unis d’Amérique, États-Unis. Admettons.

2. Traduction français-espagnol : Amérique = América. Synonymes : États-Unis d’Amérique, États-Unis. Et là, que vous soyez mexicain, bolivien, cubain ou péruvien, ça risque de coincer.

Question subsidiaire : pourquoi le mot « marmotte » apparaît-il également dans la liste des synonymes ?

Christilla Vasserot

Le coin des traîtres

[1] Françoise Martinez, « Les enjeux d’une Amérique “latine” : histoire politique d’une appellation, de ses traductions et dénominations concurrentes », in Sylvaine Hugues (ed.), Commerces et traduction, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2013. Une autre hypothèse, ajoute-t-elle à propos de la dénomination « America », « fait remonter l’origine du nom au mot maya americo (pays du vent) qui désignait la zone des montagnes séparant le lac du Nicaragua de la côte des Mosquitos ». Apparue à la fin du XIXe siècle, cette hypothèse « resurgit depuis, périodiquement, soit pour reconnaître au terme une double généalogie, européenne et indigène, et célébrer ainsi une heureuse synthèse entre deux civilisations, soit pour nier la généalogie européenne du terme ».

0 commentaires