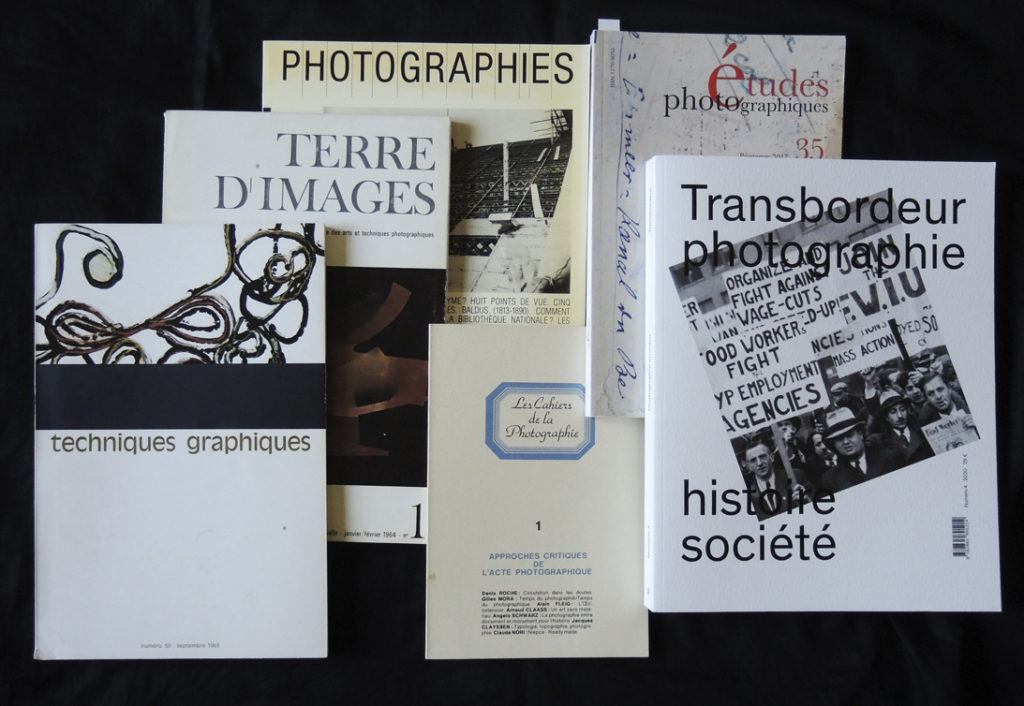

Pour nourrir une vocation naissante au milieu des années 1960, la photographie rêvée comme métier, les magazines illustrés spécialisés apportaient le début d’une culture. Soutenus par une industrie en plein développement, encourageant une consommation de masse, les magazines mêlaient habilement conseils techniques et promotions de nouveaux matériels, et portfolios d’auteurs en mal de notoriété. Le plus souvent cette promesse de notoriété justifiait l’absence de rémunération. Les revues apportant le fruit de travaux de réflexion se révélaient donc indispensables pour mieux connaître la photographie et son histoire. L’apparition en 2017 de la revue Transbordeur-photographie, histoire, société m’a rappelé que ma vie de photographe avait été jalonnée par les revues. C’est cette histoire que je compte raconter, faite de rencontres et de hasards objectifs.

Au milieu des magazines médiocres se distinguait Camera, une revue suisse publiée par les éditions Bücher. Son rédacteur en chef, Alan Porter, poursuivait le travail exigeant de son prédécesseur, Romeo Martinez. Camera publiait aussi des portfolios mais développait dans ses textes l’idée que photographier était faire œuvre d’auteur. Des numéros thématiques creusaient un peu l’histoire du médium ou des aspects plus techniques, comme un numéro spécial resté exemplaire consacré aux différents procédés d’impression, avec leurs mérites respectifs, pour obtenir la meilleure reproduction. Évoquer le nom de Romeo Martinez m’amène à penser que les rencontres, les amitiés que j’ai nouées en photographie sont liées aux revues, celles qui permettaient de réfléchir à la photographie, à ses liens avec la société, qui amenaient à penser que notre manière de voir est aussi un acte politique. Ce cercle d’amis, les événements du mois de mai 68 ont contribué à le dessiner alors que se réunissaient à l’école Louis-Lumière, rue de Vaugirard, les états généraux de la photographie – et du cinéma. Je peux citer ici ceux qui auront une importance déterminante pour la suite de ma vie de photographe, Gisèle Freund, Jean Lattès et Roger Pic ont tous eu un lien avec ces revues qui jalonnent mon parcours.

En sortant de « Vaugirard », il fallait trouver du travail. Un imprimeur installé rue de Saintonge, dans le marais parisien, voulait développer un département offset. Il avait besoin d’installer un laboratoire pour développer des films destinés à la réalisation par insolation des plaques offset. Il me confiait cette mission impossible, le talc distillé par les vieilles machines typo pour éviter le maculage, les taches d’encre sur les feuilles de papier en contact, envahissait tout le local. Une fine poussière incompatible avec un procédé photographique. Ce maître imprimeur était aussi éditeur d’une revue, Techniques graphiques, qui donnait une place importante à la photographie. Son intérêt pour le médium l’avait incité à créer une autre revue Terre d’images. Cette nouvelle revue de qualité eut une vie brève, l’entreprise n’ayant pu résister à la mutation offset qui balaya les perfectionnistes de la composition au plomb.

Une autre revue fit son apparition, Les Cahiers de la Photographie, publiée par Claude Nori, fondateur des éditions Contrejour. Elle se voulait organe de réflexion à l’instar des Cahiers du Cinéma ; approches critiques de l’acte photographique était son slogan. La personnalité de l’éditeur, flibustier rigolo m’a empêché de suivre attentivement ces cahiers, j’en ai gardé une ou deux pépites…

Une autre revue fit son apparition, Les Cahiers de la Photographie, publiée par Claude Nori, fondateur des éditions Contrejour. Elle se voulait organe de réflexion à l’instar des Cahiers du Cinéma ; approches critiques de l’acte photographique était son slogan. La personnalité de l’éditeur, flibustier rigolo m’a empêché de suivre attentivement ces cahiers, j’en ai gardé une ou deux pépites…

En 1983, la Mission pour la photographie du ministère de la Culture lançait Photographies. Ambitieuse revue devant ouvrir ses colonnes aux différentes institutions diffusant, conservant et exposant la photographie. Donner la parole aux responsables et conservateurs était la mission confiée à un universitaire, Jean-François Chevrier. Cette revue revêtait pour moi une importance particulière, ayant été sollicité pour être administrateur de l’association créée par Jack Lang auprès de la Mission. Association devenue en 1988 Patrimoine Photographique. L’expérience tourna court, les difficultés économiques masquant les contradictions intellectuelles entre la rédaction et l’administration.

En 1983, la Mission pour la photographie du ministère de la Culture lançait Photographies. Ambitieuse revue devant ouvrir ses colonnes aux différentes institutions diffusant, conservant et exposant la photographie. Donner la parole aux responsables et conservateurs était la mission confiée à un universitaire, Jean-François Chevrier. Cette revue revêtait pour moi une importance particulière, ayant été sollicité pour être administrateur de l’association créée par Jack Lang auprès de la Mission. Association devenue en 1988 Patrimoine Photographique. L’expérience tourna court, les difficultés économiques masquant les contradictions intellectuelles entre la rédaction et l’administration.

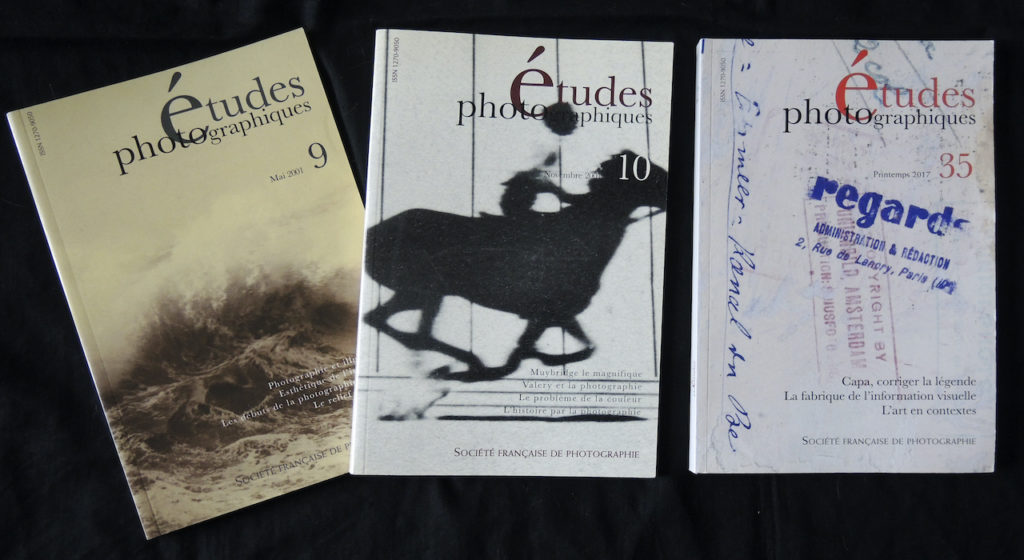

En 1996, la Société française de photographie, vénérable institution, confiait à André Gunthert la création d’Études Photographiques. Revue scientifique dirigée par un chercheur et historien, Études Photographiques fut pionnière par son utilisation de la PAO (publication assistée par ordinateur) et sa mise en ligne parallèle à sa version papier. Ses difficultés économiques amenèrent sa disparition en 2017 après 35 parutions, toujours accessibles en ligne.

La parution en 2017, la même année, du premier numéro de Transbordeur-photographie, histoire, société venait combler le vide créé par la fin d’Études Photographiques. L’ours dévoilait les noms de Christian Joschke et d’Olivier Lugon, les rédacteurs en chef à l’origine de la nouvelle revue.

La parution en 2017, la même année, du premier numéro de Transbordeur-photographie, histoire, société venait combler le vide créé par la fin d’Études Photographiques. L’ours dévoilait les noms de Christian Joschke et d’Olivier Lugon, les rédacteurs en chef à l’origine de la nouvelle revue.

Il y a une filiation logique entre les deux revues. Christian Joschke avait publié un article sur « Le marché transnational des images politiques » dans le 35e numéro d’Études Photographiques. Un thème qu’il aborde dans le quatrième opus de Transbordeur. La présentation du dernier numéro à la librairie La Comète le 12 février dernier, la rencontre avec Christian Joschke, le sommaire de ce numéro contenant un article évoquant la vie de mon amie Gisèle Freund, m’ont convaincu d’y consacrer le contenu de ce premier article.

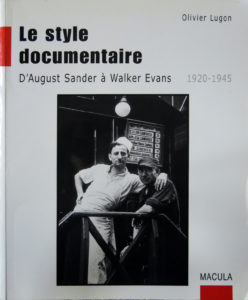

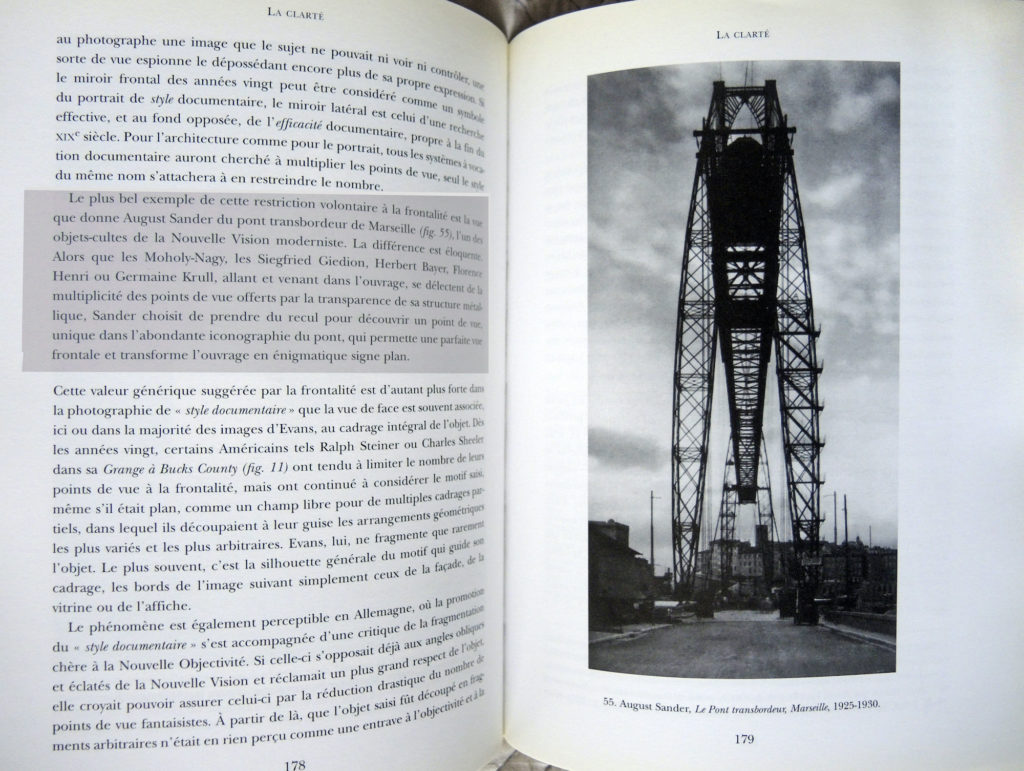

Transbordeur est un titre inhabituel pour une revue de photographie. Pas complètement surprenant quand on sait que le compère de Christian Joschke à la rédaction en chef,  Olivier Lugon, est l’auteur d’une thèse remarquable, Le Style documentaire, d’August Sander à Walker Evans, publiée en 2001 par les mêmes éditions Macula dans la collection dirigée par André Gunthert, Le champ de l’image.

Olivier Lugon, est l’auteur d’une thèse remarquable, Le Style documentaire, d’August Sander à Walker Evans, publiée en 2001 par les mêmes éditions Macula dans la collection dirigée par André Gunthert, Le champ de l’image.

Je lis à la page 178 du livre d’Olivier Lugon : « Le plus bel exemple de cette restriction volontaire à la frontalité est la vue que donne August Sander du pont transbordeur de Marseille, l’un des objets cultes de la Nouvelle Vision moderniste ». Autant cette phrase que la reproduction de la photographie sont une révélation pour moi, ignorant que Sander fût allé à Marseille, aucun des nombreux ouvrages qui lui sont consacrés n’évoquant un tel voyage et ne reproduisant la photographie.

L’éditorial du premier numéro de Transbordeur présente des images du pont marseillais et notamment un essai de mise en page pour une revue allemande Bauen in Frankreich (1928). La photographie de Sander n’y figure pas.

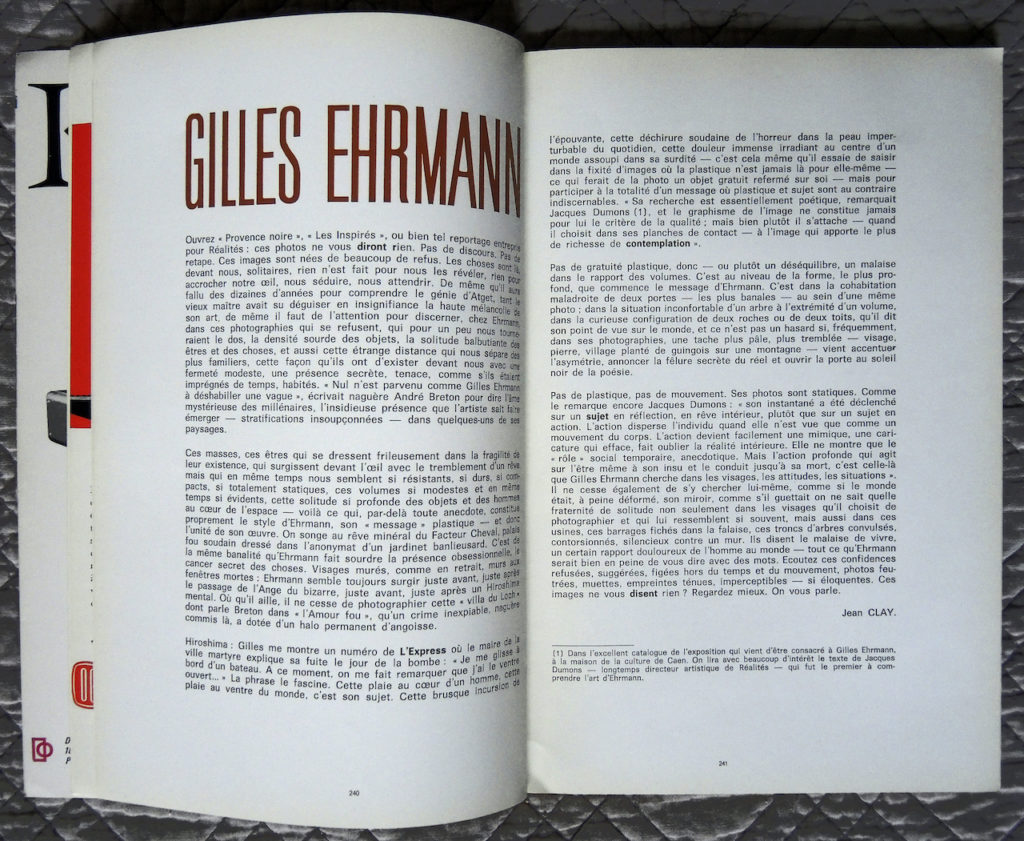

Macula, avant d’être le nom d’une maison d’édition fut celui d’une revue fondée notamment par Jean Clay, revue axée sur les arts visuels de l’Antiquité au contemporain. En retrouvant le nom de Jean Clay, je fais le rapprochement avec un article paru en 1965 dans Techniques graphiques, une des revues de mon parcours. Il y présentait Gilles Ehrmann, un photographe dont je deviendrais un des assistant en 1970 et dont la rencontre a beaucoup compté dans ma vie de photographe.

Lancer en 2017 une nouvelle revue de photographie est une gageure économique. Le choix de ses fondateurs d’en faire une revue de style universitaire basée sur des recherches de jeunes historiens et de s’arrêter à une parution annuelle peut faire espérer un sort pérenne à Transbordeur. Tout choix peut avoir ses inconvénients, Transbordeur au format 21 x 28 cm est un pavé difficile à apporter au lit pour une lecture attentive. Son sérieux mérite la table ou le bureau à proximité d’une bibliothèque assez vaste pour héberger la collection.

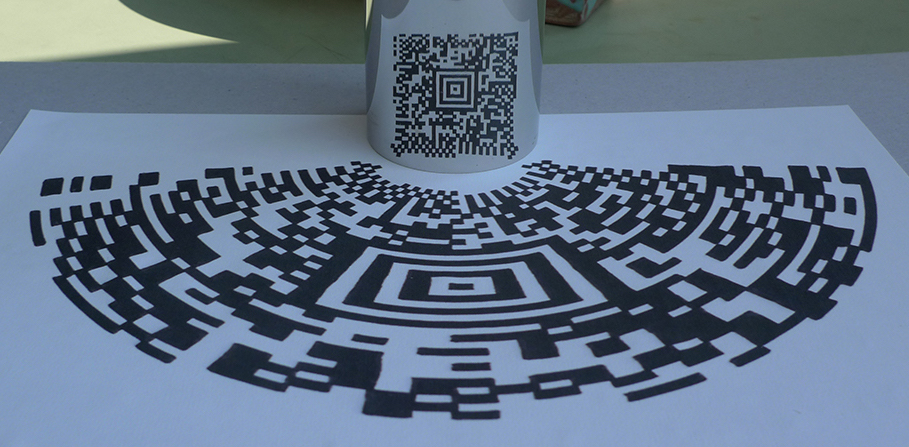

Chaque numéro rassemble des articles autour d’un thème. Ainsi le n°1 était consacré aux musées de photographie documentaire, le n°2 aux expositions de photographie, le n°3 aux liens de la photographie avec les technologies de l’information, câble, copie, code.

La quatrième livraison de Transbordeur, parue en février, peu avant le confinement, est conçue autour du thème de la photographie ouvrière comme le décrit l’éditorial :

« Dévoiler les injustices, montrer les dominés, le mouvement social et sa répression : à différent moments de l’histoire, la maîtrise des moyens de production visuelle s’est avérée être un enjeu pour les luttes politiques. Tout se passe comme si, en même temps qu’on se bat sur le terrain, il fallait aussi conquérir une image, contrecarrer les mécanismes du contrôle de l’information visuelle et de l’invisibilisation des plus faibles ; comme s’il fallait que les classes populaires puissent prendre en main leur propre représentation, s’approprier les moyens de montrer ce qui compte pour elles, leurs fiertés, leurs blessures, leurs désirs et leurs utopies. »

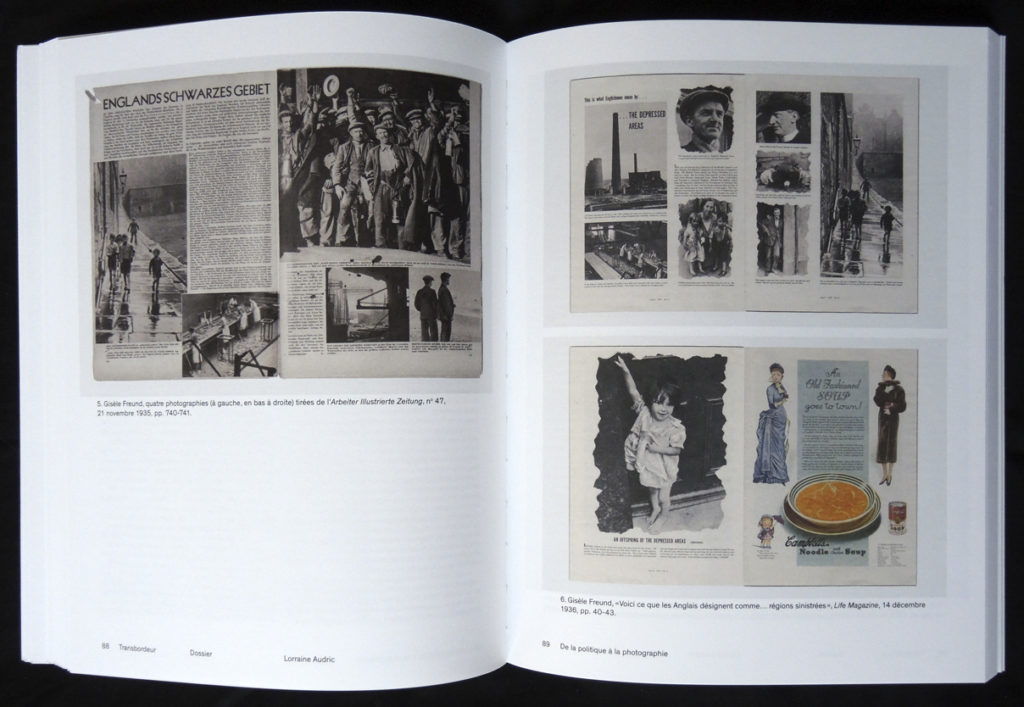

Christian Joschke se penche sur les méthodes d’agit-prop des milieux de la gauche radicale au milieu des années 20 et développe l’idée qui se répandait dans ces mouvements que la photographie devait servir la cause du peuple. Dans son magistral article introductif il nous convie à parcourir les travaux de recherche qui constituent le corps de la revue. Il nous rappelle l’usage des cartes photographiques du début du XXème siècle, donne la date de 1926 comme origine du mouvement de photographie ouvrière avec l’action du Neuer Deutscher Verlag publiant l’illustré communiste AIZ (Arbeiter Illustrierte Zeitung – Journal Illustré des travailleurs). Ce journal était dirigé par Babette Gross et dépendait du Secours Ouvrier International (SOI) créé par le communiste allemand Willi Münzenberg. Personnage que je retrouve à la lecture de l’article écrit par Lorraine Audric, « De la politique à la photographie, Gisèle Freund et le monde communiste dans les années 30 ».

Lorraine Audric, “De la politique à la photographie, Gisèle Freund et le monde communiste dans les années 30”, Transbordeur nº4

Cet article écrit par une historienne chercheuse à l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine) me touche particulièrement, Gisèle ayant été une amie proche. « Photographe célèbre mais aussi écrivaine, Gisèle Freund a soigneusement construit le récit de sa carrière dans de nombreuses publications, notamment celles de nature auto-biographique comme, Le Monde et ma caméra ou Mémoire de l’œil ». C’est vrai que même dans son intimité, Gisèle ne se confiait guère sur les années ayant précédé son exil et sur son éventuel engagement politique. La photographie reproduite en introduction de l’article laisse peu le doute s’instiller. Affirmer que la photographie est aussi une arme dans la lutte des classes constitue une forme d’aveu de sa conscience marxiste. Notre ami commun Jean Lattes qui aidait Gisèle à réaménager son petit laboratoire dans son petit logement de la rue Lalande aimait à l’appeler « la grand-mère de la Révolution ». Dans la bouche de ce vieux trotskiste j’entends ce qui perce dans le sous-entendu.

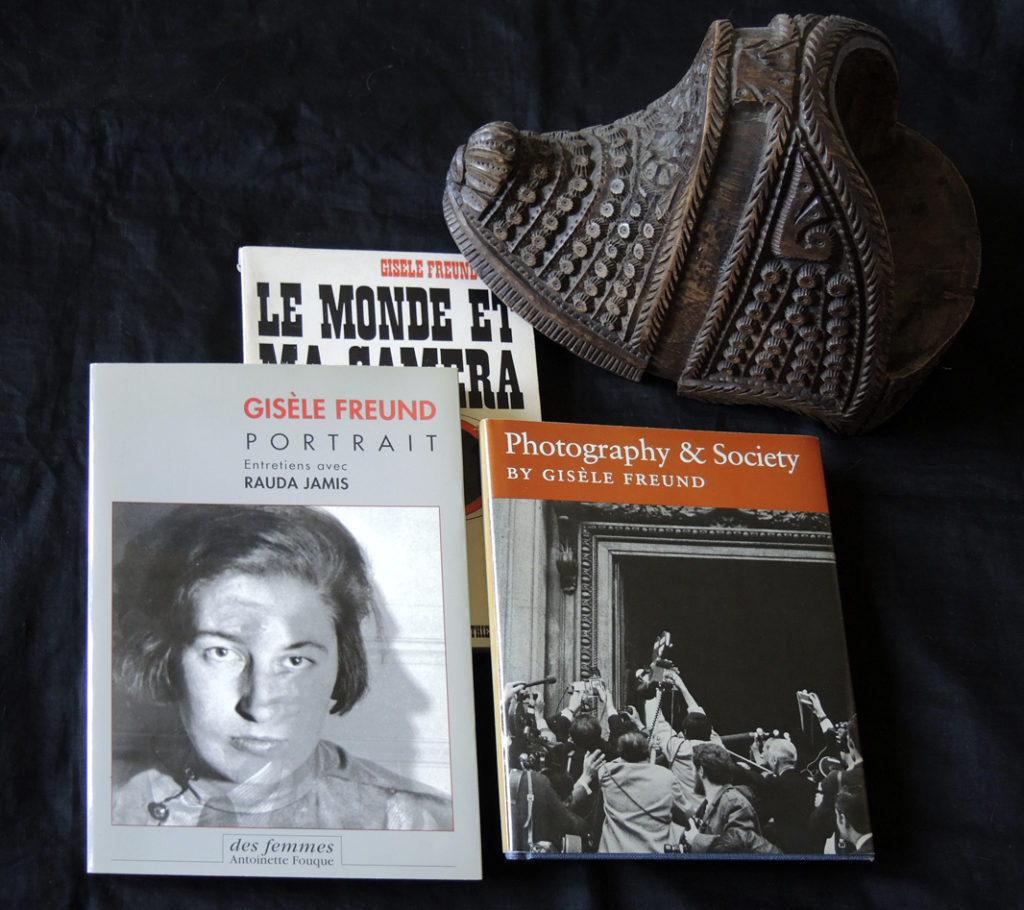

Dans un livre d’entretien avec Rauda Jamis, publié par Des femmes en 1991, Gisèle Freund se plaît à raconter que la fortune de son grand père était due à son invention de la jupe culotte sensée faciliter l’utilisation de la bicyclette. Manière d’annoncer son rejet de la bourgeoisie, un peu d’ironie mordante étant un des traits de son caractère que d’aucuns ont parfois (mal) compris comme un soupçon de méchanceté.

Lorraine Audric rappelle que Gisèle était déjà venue régulièrement à Paris poursuivre ses recherches pour sa thèse de sociologie. Quelques photographies publiées en 1930 en Allemagne comme un reportage sur le Guignol du jardin du Luxembourg en témoignent.

L’engagement de Hans, son frère aîné qui lui distillait des cours de marxisme, rudimentaire, racontait Gisèle, la grève des mineurs qui lui donne l’occasion d’évaluer la misère et l’injustice, autant d’éléments qui l’incitent à s’inscrire aux Jeunesses socialistes.

Lorraine Audric, “De la politique à la photographie, Gisèle Freund et le monde communiste dans les années 30”, Transbordeur nº4

Le travail de l’historienne est basé sur une confrontation minutieuse des archives photographiques, des parutions et des écrits rapportés dans les différents livres laissés par Gisèle Freund dont l’œuvre est déposée à l’IMEC .

Il est peut-être un peu anecdotique d’apprendre en relisant ses écrits que Gisèle habita l’hôtel Esmeralda, rue Saint-Julien le Pauvre, à son arrivée à Paris en 1933. Bien des années plus tard, en 1982, je raccompagnai André Kertész au même hôtel après une promenade dans Paris. Gisèle avait été horrifiée d’apprendre quarante ans après ce séjour que le gérant de l’hôtel avait été indicateur de police. Il est intéressant de noter ce qu’elle répond à la question posée par Rauda Jamis : n’étiez-vous pas un peu protégée par votre situation de réfugiée ayant fui le régime nazi ? : « …il faut se rappeler que des milliers de mes concitoyens avaient commencé à traverser la frontière pour trouver refuge en France. Le gouvernement français était plutôt de droite et, très vite,il n’a eu qu’une seule idée en tête : enrayer cette vague d’exilés en expulsant ceux qui n’avaient ni argent (situation extrêmement fréquente) ni métier défini… ». Elle raconte ensuite qu’elle avait eu affaire avec la police quand son père lui avait offert son premier Leica et un voyage à Paris pour honorer son baccalauréat. Elle s’était retrouvée à son insu, dit-elle, au milieu d’une manifestation place de la Concorde et avait été embarquée, avait passé une nuit humiliante au poste.

À la question de la poursuite de son engagement politique après son exil en France, je crois que Gisèle Freund n’avait aucune attirance pour les dirigeants du PCF, trop inféodés au Kremlin et qu’elle n’adhérait à aucun parti. Son engagement dans les associations de photographes professionnels, la présidence de la FAPC (Fédération des associations de photographes créateurs) qu’elle assuma après qu’Henri Cartier-Bresson eût dit place aux jeunes (!…) constitue une autre forme d’engagement proche du syndicalisme et consacré essentiellement à la défense du droit d’auteur et au statut professionnel des auteurs.

En 1935, « la photographe passe l’été à sillonner à pied l’Écosse et le nord de l’Angleterre, régions ravagées par la crise industrielle économique… ». Lorraine Audric décrit les parutions des reportages de Gisèle dans Weekly Illustrated, le 5 octobre 1935, dans Regards, le 31 octobre 1935, sur douze pages dans l’AIZ, le magazine fondé par Mutzenberg, pour estimer son l’engagement politique. Ce que confirme l’indignation de Gisèle Freund quand Life Magazine publie ses photos le 14 décembre 1936, associées au scandale du futur mariage du roi Edouard VII avec une américaine divorcée.

Lorraine Audric, “De la politique à la photographie, Gisèle Freund et le monde communiste dans les années 30”, Transbordeur nº4

L’article s’achève sur la reproduction du carnet réalisé par Gisèle constitué de tirages argentiques contrecollés sur papier d’un format 16,5 x 24,5 homothétique du format de son Leica. Dans les pays en détresse – Angleterre, ce titre exprime bien les sentiments de Gisèle devant la misère et l’exploitation des travailleurs. Ce document me touche particulièrement, rappelant qu’avant les facilités de l’ordinateur, les photographes devaient coller des tirages dans des albums bricolés pour raconter leur reportage à leur idée.

Souvenirs de Gisèle Freund, avec un sabot en bois sculpté ramené de Patagonie en 1943 © G.Walusinski

Avant la suite de ce parcours de vie jalonné par les revues de photographie dans un prochain numéro de délibéré, je ne résiste pas à conter une de nos dernières rencontres en 1998, Gisèle m’avait invité à dîner et nous avons passé la soirée rue Daguerre. La curiosité de Gisèle toujours en éveil lui fit choisir son plat au nom qu’elle trouva exotique, une queue de bœuf en hochepot ! Elle fut déçue de voir arriver un genre de pot-au-feu auquel elle demanda l’ajout d’une sauce que la recette ne comportait pas et que notre hôte refusa, contrarié.

Quand François Mitterrand, après sa réélection en 1988, lui remit une promotion pour la légion d’honneur, Gisèle, qui avait signé en 1981 le portrait officiel du président, m’avait invité et je me souviens qu’elle tourna le dos à Mitterrand, lui signifiant ainsi son indignation pour « l’affaire Bousquet ».

Gilles Walusinski

Photographie

0 commentaires