“Diogène en banlieue” : Heurs et malheurs d’un prof de philo aux confins du système scolaire.

J’enseigne la philosophie en classe de terminale depuis un peu plus de trente ans. Le professorat est un métier que j’aime. Le contact avec les élèves me plaît, que ceux-ci soient excellents ou faibles. Les cancres eux-mêmes présentent de l’intérêt quand on veut bien les entendre. De plus, enseigner la philosophie me paraît offrir un intérêt supplémentaire. Cette discipline qu’on ne pratique qu’en terminale s’adresse à des élèves sur le point de gagner leur majorité. La philosophie est aussi une matière où la liberté de l’esprit est prépondérante. Je ne connais pas d’autres cours où un professeur peut organiser son propos de façon si personnelle. Enfin c’est une discipline que l’on peut enseigner en s’amusant beaucoup tout en travaillant avec le plus grand sérieux. C’est sans doute pourquoi je continue d’aimer mon métier, du moins lorsque mon ministère me permet de l’exercer.

C’est pourtant un métier que j’ai cessé de conseiller à mes élèves. Quand l’un d’entre eux vient me trouver afin d’obtenir des informations sur mon travail, je fais tout mon possible pour le dissuader de poursuivre dans cette voie. Sartre affirmait ne jamais donner de conseils à ceux et celles qui lui en demandaient. Dans L’Existentialisme est un humanisme, il rappelle l’exemple d’un de ses élèves venu le consulter pour qu’il l’aide dans un choix difficile. C’était la guerre et le jeune homme voulait savoir s’il devait rester auprès de sa mère qui vivait seule ou s’engager dans les Forces Françaises Libres comme il le désirait. Mais il était bien sûr le seul à pouvoir trancher ce dilemme. Un choix est quelque chose qui ne se partage pas. Il n’est pourtant pas inutile d’éclairer les personnes qui ont une décision à prendre. D’ailleurs en reformulant le dilemme que vit ce jeune homme, Sartre ne fait pas autre chose. Il lui explique en effet qu’il a à choisir, au-delà de son cas particulier, entre une morale de la sympathie et une morale de l’action.

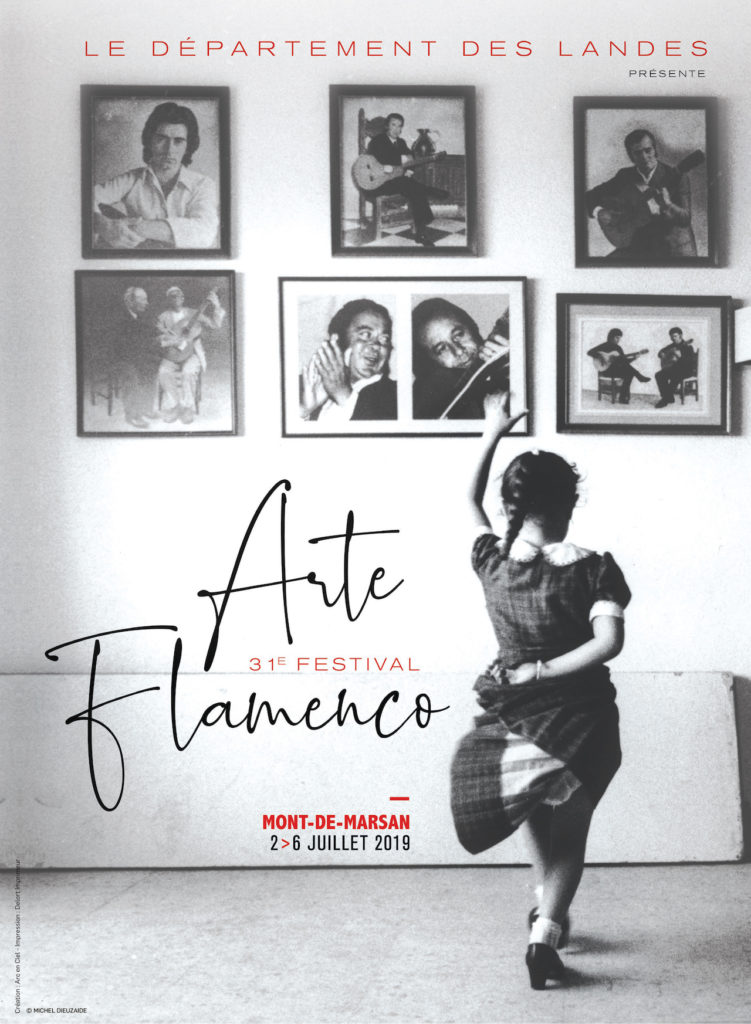

© Gilles Pétel

Contrairement à un lieu commun en vogue aujourd’hui, les élèves ne sont pas la principale raison de se détourner de ce métier. Ils ont sans doute changé, ils sont à l’image de notre société. Nos élèves ne sont pas des abstractions. Ils ont peut-être faibli, ils peuvent être tourmentés et fatigants, comme notre époque d’ailleurs. Ils offrent cependant toujours de beaux moments aux professeurs qui parviennent à capter leur attention. Sur ce point-là mon métier m’a toujours apporté de nombreuses gratifications. Et si ce n’avait pas été le cas, comment aurais-je pu l’exercer tant d’années ?

Le salaire très bas en début de carrière n’est pas non plus la raison que j’invoquerai en premier. La mauvaise paye est sans doute un des facteurs qui éloignent les jeunes gens de ce métier comme le prouve la baisse du nombre de candidats aux différents concours de recrutement. En 2014, sur environ 1600 postes offerts au CAPES externe de mathématiques, seule la moitié avait pu être pourvue.

Non, ni la nature de nos élèves ni le montant de notre salaire ne sont la véritable raison de renoncer au métier de professeur. Le premier et véritable mal qui nous empêche de travailler convenablement et qui a fini par gâcher l’ouvrage est à chercher du côté de notre employeur : l’Éducation nationale. Les rectorats puis les chefs d’établissement qui sont les relais de ce Ministère ne font la plupart du temps, à quelques belles exceptions près, qu’enfoncer le clou. C’est toute la chaîne du recrutement, de l’affectation et de la gestion du personnel qui a cessé de fonctionner depuis pas mal de temps maintenant. Suffisamment longtemps pour que le mal semble devenu incurable. On peut espérer voir un élève progresser, on peut obtenir le calme dans une classe, on peut lutter contre les bas salaires dans la fonction publique car c’est un objectif précis, quoique assez éloigné.

Mais que peut-on contre tout un ministère ?

Gilles Pétel

Diogène en banlieue

[print_link]

0 commentaires