délibéré est allé à la rencontre de l’édition indépendante à Bordeaux et sa région, la Nouvelle Aquitaine. Située à Bègles dans la proche banlieue de Bordeaux, la maison d’édition L’Ire des marges publie des fictions, de la non-fiction aux accents politiques comme de la critique littéraire. Dans son texte de présentation publié sur son site, L’Ire des marges indique qu’elle « a été créée avec la conviction que toute création littéraire part de la marge que constitue la singularité d’une langue et d’un regard porté sur le monde ». Depuis 2013, le catalogue de L’Ire des marges s’est enrichi d’une quarantaine de titres. Nous avons rencontré sa fondatrice, Bérengère Pont.

délibéré est allé à la rencontre de l’édition indépendante à Bordeaux et sa région, la Nouvelle Aquitaine. Située à Bègles dans la proche banlieue de Bordeaux, la maison d’édition L’Ire des marges publie des fictions, de la non-fiction aux accents politiques comme de la critique littéraire. Dans son texte de présentation publié sur son site, L’Ire des marges indique qu’elle « a été créée avec la conviction que toute création littéraire part de la marge que constitue la singularité d’une langue et d’un regard porté sur le monde ». Depuis 2013, le catalogue de L’Ire des marges s’est enrichi d’une quarantaine de titres. Nous avons rencontré sa fondatrice, Bérengère Pont.

L’Ire des marges va avoir dix ans. Qu’est-ce qui vous a amené à monter une maison d’édition indépendante?

Pas seulement un parcours professionnel. La lecture a toujours été centrale pour moi. Je fais partie des gens que la lecture a sauvés, pas qu’intellectuellement mais psychiquement. Je le revendique : les livres ont été une manière de m’amener à découvrir le monde et les autres. Ça s’est joué à l’adolescence. Puis j’ai fait des études de philosophie pendant lesquelles je me suis rendue compte que la littérature m’apportait beaucoup plus.

Plus tard, j’ai eu l’occasion de monter une librairie dans un tout petit village du sud de la Gironde, Uzeste, avec d’autres personnes sous une forme associative. C’était une librairie éphémère qui ouvrait au moment des festivals et on a décidé de l’ouvrir à l’année avec des choix particuliers et des engagements politiques très forts. Ça a été un formidable moment où j’ai beaucoup appris sur la chaîne du livre même si nous avons travaillé de manière singulière parce que j’allais vers les catalogues de petits éditeurs. Dans la librairie, il n’y avait pas tout mais beaucoup d’indépendants : Le Temps qu’il fait, Le Bleu du Ciel, Inventaire/Invention par exemple, j’allais chez un grossiste pour avoir des poches. C’était très ciblé. Je me souviens avoir cherché Le Droit à la paresse de Lafargue, on avait retrouvé des livres de Maspero. Ça a duré quatre ans, parce que les collectifs c’est compliqué et quand on a tout donné à un endroit, il faut savoir en partir.

J’ai travaillé ensuite dans cette petite maison d’édition de poésie contemporaine à Bordeaux, Le Bleu du Ciel, et puis j’ai voulu arrêter : je ne gagnais jamais ma vie. J’ai travaillé quelques années dans le social, en tant que conseillère en insertion, mais je ne m’adaptais pas aux fameuses injonctions paradoxales du système, j’ai arrêté aussi. De plus en plus d’amis me confiaient des textes à évaluer, à corriger. Pour la première autrice de L’Ire des Marges, j’ai d’abord cherché un éditeur, on avait presque trouvé mais ça ne s’est pas fait et j’ai lancé ma maison d’édition à partir de ce texte. Ça me trottait dans la tête. J’avais énormément d’enthousiasme mais je ne savais pas grand-chose de ce que j’allais vivre. Je me disais : si dans deux ans la maison existe encore, ça sera merveilleux. J’assume de dire que ce n’était pas pensé, qu’il n’y avait pas de business plan et très peu d’argent. Il m’a fallu du temps pour construire le projet en terme d’efficacité.

Qu’est-ce qui était difficile au départ ?

Hydroponica, de Brigitte Comard, l’un des premiers textes publiés par L’Ire des marges en 2013.

Je n’avais aucune notion de comptabilité, je ne connaissais pas la partie communication. Je savais comment fonctionne la chaîne du livre mais j’avais une énorme résistance au système. Je n’avais pas mesuré sa violence et tant mieux, sinon je ne l’aurais pas fait. J’aimais lire, j’aimais travailler sur les textes, j’ai fait une formation pour me servir du logiciel de PAO. J’ai monté L’Ire des marges en association, j’avais un collectif de conseil avec notamment Henri Martin, le fondateur de la librairie bordelaise La Machine à lire qui était un grand ami, quelqu’un d’extrêmement précieux qui m’a beaucoup épaulée. J’ai commencé avec trois textes : un roman social de Brigitte Comard, un texte de théâtre de Renaud Borderie sur le couple Fitzgerald et un recueil de poèmes que mon père a écrits dans les années 1970. J’avais beaucoup de naïveté, mais je ne regrette pas.

Dans le nom de votre maison d’édition «L’Ire des marges», vous commentez souvent le mot «marges», mais qu’en est-il de «l’ire» ? Au-delà du jeu de mots, une certaine colère ?

Beaucoup de colère. On ne peut pas vivre dans ce monde sans être en permanence dans la colère, je l’ai réalisé quand je travaillais dans l’insertion professionnelle. Je commente toujours «marges» parce que c’est assez facile et évident mais le nom m’est venu d’un coup, j’étais incapable au début d’expliquer pourquoi, après j’ai compris. Je suis quelqu’un d’assez doux, ce qui n’empêche pas la colère au fond. Ce n’est pas une colère énervée mais profonde, tout ce qu’on est obligé d’intégrer comme violence de la société. La colère, c’est le refus que j’ai toujours eu de m’inscrire dans le système, de l’accepter. «L’ire» c’est un très beau mot qui sonne magnifiquement, bref, très incisif, et puis c’est le vieux mot de la colère qui vient d’un grand choc: la découverte de Racine quand j’étais adolescente. J’ai pris une claque: c’est dans Racine, l’ire.

Le logo de la maison exprime aussi cette colère…

Oui, avec les mains en porte-voix. Quand j’ai réfléchi au logo, il y avait deux ou trois choses que je voulais : Anna Magnani criant sa colère, l’idée du porte-voix pour diffuser la parole, et la forme d’un pochoir. J’ai pris la photo d’une amie qui ne ressemble pas spécialement à l’actrice italienne et ça a donné ça. Quand je le raconte maintenant, tout à l’air pensé mais c’était très inconscient, il y avait comme un patchwork d’idées mais je ne savais pas faire les liens. Maspero (je le dis à chaque fois) disait qu’on fait les livres qu’on a envie de publier, au bout de dix ans on se retourne et on regarde la couleur que ça a : c’est ça, la ligne éditoriale. Je commence à faire des liens entre les livres de mon catalogue, au bout de dix ans.

Vous avez deux types de livres, ceux qui se font grâce à des intermédiaires et ceux que vous fabriquez vous-mêmes. Qu’est-ce qui motive cette différence ?

Photo Gilles Walusinski

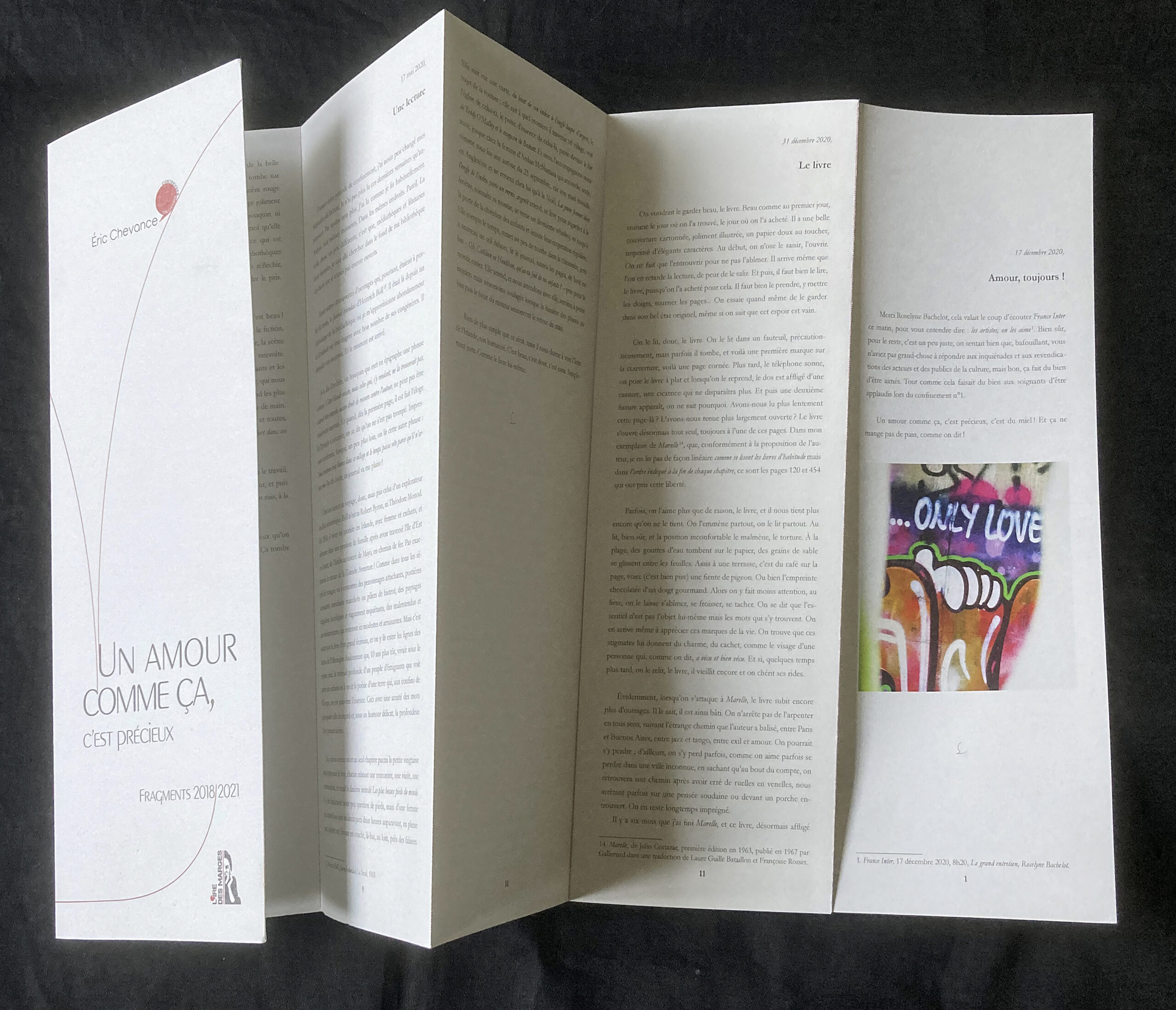

Après les trois premiers livres, il n’y avait plus d’argent. Je payais un imprimeur local qui faisait un beau travail mais très cher. Je ne voulais pas que ça s’arrête comme ça. Alors je me suis dit : un livre c’est un cahier, des feuilles reliées entre elles et à une couverture, ça ne doit pas être bien sorcier à fabriquer. Je me suis dit: publier des formes courtes, c’est intéressant parce qu’il y a une concentration, c’est un format pour proposer autre chose à un auteur ou à une autrice qui a l’habitude d’avoir trois cent pages pour développer. Je suis allée acheter mon papier, j’imprimais sur une imprimante. J’ai commencé comme ça, en me disant que ça prendrait du temps mais que je pourrais continuer à faire des livres. La fabrication main s’est faite pour des raisons économiques mais j’ai aussi un goût pour l’objet. Dans mes vies antérieures, j’ai passé un CAP d’ébéniste à trente ans, j’ai développé des capacités manuelles. Penser un objet, faire un plan pour fabriquer… j’ai découvert le plaisir du temps passer à fabriquer. J’ai beaucoup d’obligations administratives qui m’angoissent, le temps de fabrication c’est un moment où je suis pleinement avec le livre, son projet, l’objet lui-même. Ce livre que j’imprime, que je plie, que je couds, que je massicote va se retrouver dans les mains d’un lecteur qui va découvrir un texte. Ça me donnait beaucoup d’énergie pour continuer sans trop d’enjeu économique puisque pas de fournisseur. J’en fabrique cent d’un coup, puis j’en refais. C’est écologique, ça a plein de vertu. C’est un peu plus compliqué depuis que la collection «vies minuscules» a été prise en distribution par Pollen avec des mises en place plus importantes. Je consulte les tableaux qui me disent le stock : quelquefois il faut très vite en refaire, mais je suis plus rapide qu’au début.

Photo Gilles Walusinski

Vous êtes éditrice indépendante. En quoi ce mot indépendante est important pour vous ?

Indépendance très large par rapport aux canons, à ce qui marche. Quand je publie un texte, j’espère qu’il va fonctionner commercialement, mais ça ne détermine jamais mon choix. Avant tout c’est une rencontre avec une langue qui détermine mon choix même si je sais bien qu’il y a des textes qui ne seront pas rentables. L’indépendance, c’est tous les moments où on se bat autour d’un texte, les micro-engagements qui se créent autour de la défense d’un texte et d’un auteur, comme Marie Cosnay par exemple, ce qu’elle fait, ce qu’elle porte, ses choix en tant qu’autrice. C’est aussi se battre pour la bibliodiversité. Quand on nous parle d’hyperproduction, de trop de livres, on peut tous être d’accord mais au fond qui produit trop ? Est-ce que c’est nous ? Il y a de très bons livres chez les gros éditeurs pas indépendants, ce n’est pas le problème, mais on ne peut pas nous reprocher de produire trop parce que la découverte de voix, de langues singulières, elle se fait beaucoup chez les petits éditeurs.

Indépendance très large par rapport aux canons, à ce qui marche. Quand je publie un texte, j’espère qu’il va fonctionner commercialement, mais ça ne détermine jamais mon choix. Avant tout c’est une rencontre avec une langue qui détermine mon choix même si je sais bien qu’il y a des textes qui ne seront pas rentables. L’indépendance, c’est tous les moments où on se bat autour d’un texte, les micro-engagements qui se créent autour de la défense d’un texte et d’un auteur, comme Marie Cosnay par exemple, ce qu’elle fait, ce qu’elle porte, ses choix en tant qu’autrice. C’est aussi se battre pour la bibliodiversité. Quand on nous parle d’hyperproduction, de trop de livres, on peut tous être d’accord mais au fond qui produit trop ? Est-ce que c’est nous ? Il y a de très bons livres chez les gros éditeurs pas indépendants, ce n’est pas le problème, mais on ne peut pas nous reprocher de produire trop parce que la découverte de voix, de langues singulières, elle se fait beaucoup chez les petits éditeurs.

Je pense que libraire indépendant et éditeur indépendant, ce n’est pas la même chose. Un libraire indépendant va soutenir un peu des éditeurs indépendants, même des tout petits, mais par la force des choses, le bail, les salaires, les frais, il doit vendre. Souvent les petits éditeurs ont moins de frais, ne vivent pas de leur activité. Derrière cette histoire d’indépendance, il y a toutes ces petites choses qui sont du bricolage, de la chance, des arrangements même si on travaille énormément. Les libraires ont d’autres poids qui pèsent sur la rentabilité.

Photo Gilles Walusinski

Qu’est-ce que qui vous a incité à passer par un distributeur-diffuseur ?

Les trois première années, L’Ire des marges était auto-diffusée et auto-distribuée. Ce que je n’aime pas faire : la diffusion. C’est assez violent. J’ai des souvenirs de libraires parisiens qui me disaient : mais pourquoi voulez-vous faire des livres en plus ? Le fameux livre en trop. Et puis j’apprends que les éditions Atlantica (Biarritz) proposent un service de diffusion, j’ai travaillé avec eux deux ou trois ans. Mais le représentant voyait très peu les responsables des rayons littérature. Puis je découvre la petite structure Amalia, une association de diffusion: une expérience intéressante avec une formidable représentante mais qui travaillait seule avec peu de moyens. Je me reposais à tort sur les diffuseurs et j’ai réalisé que mes ventes chutaient, que je vendais mieux sur les salons. Donc je me pose la question : j’ai des auteurs formidables qui m’ont fait confiance mais ça devient un problème de loyauté, on fait un beau contrat, je paye toujours les droits d’auteurs, mais qu’est ce que ça veut dire d’embarquer un auteur avec si peu de ventes ? Il le sait, mais cette question de la diffusion, je ne peux pas faire l’autruche avec ça. J’ai contacté Pollen, un diffuseur indépendant avec huit représentants qui couvrent toute la France. Ils sont très raisonnables, ne me poussent pas à faire n’importe quoi. Il me faut accepter de rentrer dans le système alors que je le refusais il y a trois ans.

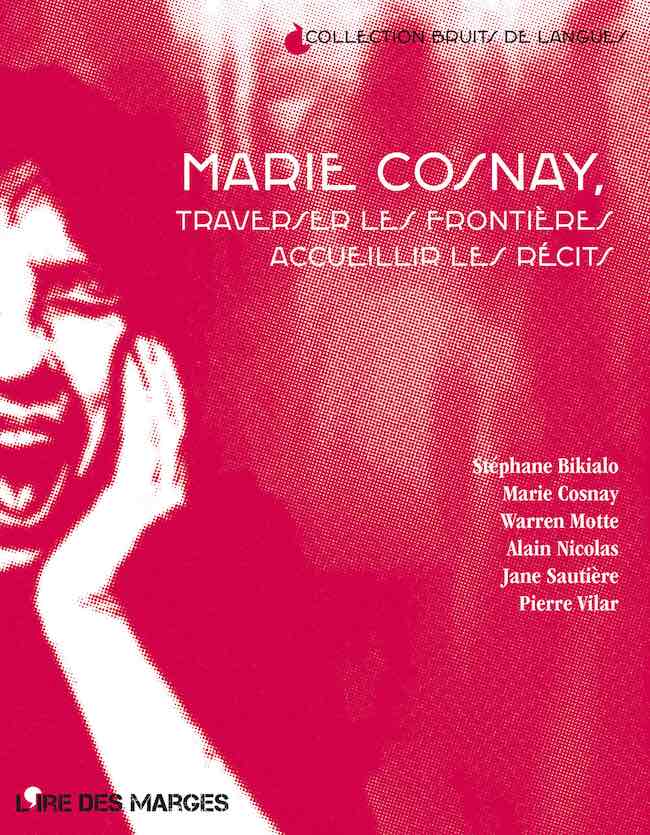

Le recours à un diffuseur s’est fait aussi autour du lancement d’une nouvelle collection «bruits de langue» dirigé par Stéphane Bikialo, professeur à l’Université de Poitiers, qui organise le festival Bruits de langues autour d’auteurs et d’autrices qui ont une œuvre considérable, comme Marie Cosnay. C’est une collection de critique littéraire accessible à un large public et à un prix abordable. Les textes se lisent comme une grande conversation avec l’auteur ou l’autrice. Cette collection suppose que l’auteur propose un inédit à L’Ire des marges. Elle apporte une visibilité à la maison d’édition mais nécessite une plus large diffusion. C’est risqué économiquement, mais c’est avec ce projet-là que je peux le tenter. J’ai dû m’adapter à ce nouveau fonctionnement d’entrée en distribution diffusion classique, qui est exigeant parce qu’on doit pouvoir parler parfaitement du livre très tôt, presque six mois avant sa sortie. Avant, j’étais très souple, je travaillais sur les livres jusqu’au dernier moment. Espérons que je ne me fasse pas dévorer par le système.

Le recours à un diffuseur s’est fait aussi autour du lancement d’une nouvelle collection «bruits de langue» dirigé par Stéphane Bikialo, professeur à l’Université de Poitiers, qui organise le festival Bruits de langues autour d’auteurs et d’autrices qui ont une œuvre considérable, comme Marie Cosnay. C’est une collection de critique littéraire accessible à un large public et à un prix abordable. Les textes se lisent comme une grande conversation avec l’auteur ou l’autrice. Cette collection suppose que l’auteur propose un inédit à L’Ire des marges. Elle apporte une visibilité à la maison d’édition mais nécessite une plus large diffusion. C’est risqué économiquement, mais c’est avec ce projet-là que je peux le tenter. J’ai dû m’adapter à ce nouveau fonctionnement d’entrée en distribution diffusion classique, qui est exigeant parce qu’on doit pouvoir parler parfaitement du livre très tôt, presque six mois avant sa sortie. Avant, j’étais très souple, je travaillais sur les livres jusqu’au dernier moment. Espérons que je ne me fasse pas dévorer par le système.

Vous avez donc plusieurs modes de fonctionnement ?

Je n’arrête pas les collections fabriquées main, mais je fais parallèlement ce travail artisanal, ces livres pour les salons, pour rencontrer directement les lecteurs, et pour les librairies qui les soutiennent et les suivent. Tout ce qui est un peu hors format, je préfère le garder en auto-diffusion. Ce sont des textes difficiles, plus politiques, dont il faut s’occuper. Ces livres-là, c’est possible de les vendre en direct, mais une mise en place plus importante n’aurait pas de sens. C’est en accord avec les auteurs qui le savent. Pas question d’une large mise en place pour qu’ils soient finalement pilonnés, quelle horreur ! Je trouve l’idée très jolie d’avoir plusieurs systèmes économiques même si ça représente un énorme travail.

Vous suivez vos auteurs depuis longtemps ?

Derek Munn est l’auteur phare du catalogue. C’est une expression mais c’est vrai. Je suis attachée à ça, à la fidélité, mais pour autant je comprends très bien qu’il n’y ait pas de droit de préférence. Il faut que les auteurs soient libres de me confier leurs livres et d’un autre côté, on ne peut pas tout porter d’un auteur. Derek Munn a confié son livre de poésie à cette jolie maison d’édition Aux cailloux des chemins, qui est à Bruges juste à côté. Maintenant, on se connaît bien avec cette éditrice, on se donne des coups de main, on va partager un stand sur un salon.

Tenez-vous à être présente sur les salons ?

L’Ire des marges n’existerait plus sans les salons. Oui, c’est une réalité, la vente sur les salons a sauvé L’Ire des marges. Au début, j’étais émerveillée : quelqu’un s’approchait, nous parlions d’un livre puis d’un deuxième puis d’un troisième et il n’était pas rare de vendre quatre livres. Aujourd’hui, on ressent la crise, c’est plus difficile. C’est important de rencontrer un certain type de lecteurs, un lectorat qui vient découvrir des publications qu’il ne connaît pas déjà, c’est essentiel pour la petite édition et pour la bibliodiversité. Il y a un public qui accepte de se laisser embarquer là où il ne sait pas où il ira, ce qui est fondamental en littérature et dans la vie en général, ne pas aller là où on nous a dit d’aller.

0 commentaires