Des ordonnances littéraires destinées à des patients choisis en toute liberté et qui n’ont en commun que le fait de n’avoir rien demandé.

L’époque est pragmatique. On aime aujourd’hui plus que tout l’efficacité pratique, on veut que les choses soient d’une utilité palpable et évidente. Et c’est pourquoi on a tendance à vouloir mettre au rancard ce qu’autrefois on arborait fièrement dès qu’on le pouvait : les idées, les théories. Qui maintenant sont un peu perçues comme des pertes de temps : c’est avec le réel qu’il faut interagir, le bon gros réel, celui qui abrite les vrais gens avec leur véritable bon sens, lequel ne trompe pas parce qu’il n’est pas fumeux, lui.

En politique, il faut désormais être pragmatique. Ainsi, Theresa May, Premier ministre britannique conservatrice qui vient de se prendre une jolie veste aux dernières élections, avait axé une grande partie de sa campagne sur ce qu’elle considérait comme une de ses grandes qualités, le pragmatisme. Bizarrement, ça n’a pas trop marché. Nous, les Français, nous avons désormais un président qui se veut aussi résolument pragmatique, ce qui signifie qu’il est tout à fait détaché des approches dogmatiques, surtout pas guidé par des idées (qui dit idée dit utopie, qui dit utopie dit danger) mais par le « terrain ». Toujours en mouvement sur le sol caillouteux de notre noble patrie, en marche quels que soient les dénivelés, action-réaction à tous les étages. Il semblerait donc que les idées, celles-là même qui à une époque révolue guidaient toute action politique, cimentaient tout projet de société, les idées, donc, soient des entraves à la liberté, la liberté d’agir. On s’en débarrasse et, hop, tout de suite, on est plus à l’aise, plus léger, plus du tout encombré, on peut tourner à droite, à gauche, virevolter gaiement en tous sens, sauter, gambader. En un mot, on s’éclate, avec une liberté complètement dingue, on se prend bien sûr un mur en pleine poire de temps en temps, mais ce n’est pas grave, un peu de mercurochrome et on repart, à fond la cale et dans la joie.

C’est l’ambiance du moment.

Et ça va loin : les lecteurs et lectrices, à leur tour, prennent parfois le pli. Le lecteur ou la lectrice pragmatique est un homme ou une femme qui, globalement, aime à s’ancrer dans le réel ou, bien sûr, dans ce qu’il pense être le réel. L’autre jour, dans une librairie, j’ai entendu un client s’adresser à la librairie : « Non, vous voyez, moi je suis pragmatique, je ne lis pas de romans. La fiction m’ennuie, je lâche toujours au bout de quelques pages. Je préfère les essais ». Le lecteur pragmatique, même lorsqu’il est plongé dans un livre, veut du « vrai », du « solide », des chiffres, des faits. La fiction, au fond, il trouve cela puéril. Il en reste donc aux manuels, aux analyses, aux synthèses. Soyons sérieux.

Et pourtant.

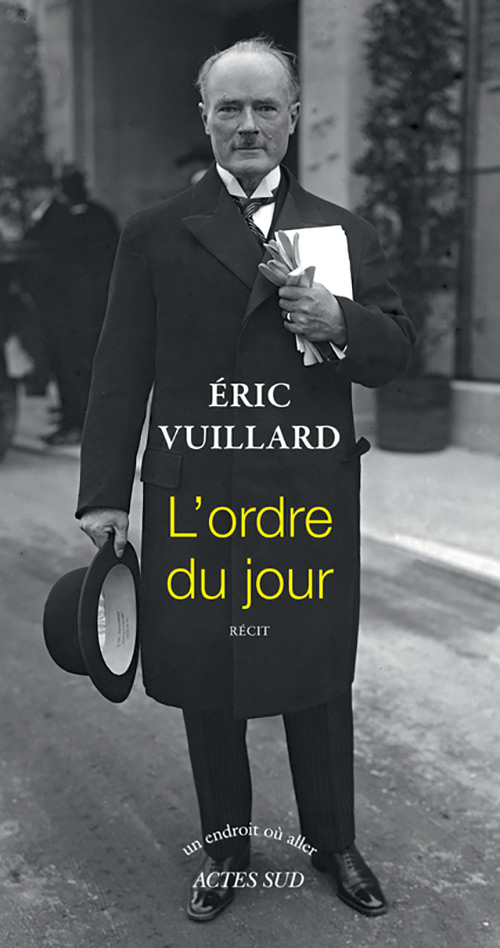

« La vérité est dispersée dans toute sorte de poussières », écrit Éric Vuillard dans L’Ordre du jour (Actes sud). Et je ne peux m’empêcher de penser que le pragmatique passe à côté de toutes ces poussières et que, disons-le, c’est regrettable.

« La vérité est dispersée dans toute sorte de poussières », écrit Éric Vuillard dans L’Ordre du jour (Actes sud). Et je ne peux m’empêcher de penser que le pragmatique passe à côté de toutes ces poussières et que, disons-le, c’est regrettable.

Tout récemment, est sorti ce livre d’Éric Vuillard qui pourrait permettre, peut-être, à certains de ces de ces enragés du réel de retrouver le chemin de la fiction, de ses fulgurances, de ses beautés, de ses vérités cachées sous la surface des faits que jamais au grand jamais les essais ne pourront laisser entrevoir.

Le récit s’appuie sur des dates qui, si elles sont parfois méconnues, n’en constituent pas moins des jalons dûment vérifiables et attestés. Du vrai, donc, des faits : foin d’élucubrations, on est sur du solide.

Première date : le 20 février 1933, une rencontre au Reichtag, entre la fine fleur de l’industrie allemande et les hauts dignitaires nazis, les premiers finançant les deuxièmes et c’est naturel, car « politiques et industriels ont l’habitude de se fréquenter ». Et puis « il fallait en finir avec un régime faible, éloigner la menace communiste, supprimer les syndicats et permettre à chaque patron d’être un Fürhrer dans son entreprise », précise Hitler. Ce livre, écrit l’auteur, voudrait « mieux comprendre ce qu’est la réunion du 20 février, en saisir le fond d’éternité ».

Deuxième date : le 20 novembre 1937, une « visite de courtoisie » de Lord Halifax à Hermann Goering : « en novembre 1937, entre deux mouvement d’humeurs, après quelques protestations de pure forme à propos de l’annexion de la Sarre, de la remilitarisation de la Rhénanie ou du bombardement de Guernica par la légion Condor, Halifax, lord président du Conseil, se rendit en Allemagne.. ». « Et puis, ils ont chassé ensemble, ri ensemble, dîné ensemble… ».

Troisième date : le 12 février 1938, la convocation par Hitler du chancelier autrichien Schuschnigg à Berchtesgaden, prélude à l’Anschluss. « C’est curieux comme jusqu’au bout les tyrans les plus convaincus respectent vaguement les formes, comme s’ils voulaient donner l’impression de ne pas brutaliser les procédures ».

Éric Vuillard nous raconte, à petites touches mordantes, les coulisses de l’arrivée des nazis. Ce n’est pas un essai. Ce n’est pas un roman non plus. Mais c’est un texte éminemment littéraire. Des industriels allemands reçu en février 1933, il écrit : « Et ils se tiennent là impassibles, comme vingt-quatre machines à calculer aux portes de l’Enfer ». « Des pantins hideux et terribles s’agitent à l’horizon du monde où roule un soleil noir ».

Le récit extirpe des grains de poussières des décombres de l’histoire, il les scrute de si près qu’il en fait des cailloux, des rochers, ou plutôt des écrans sur lesquels défilent les pantins qui ont fait ces années-là.

L’écriture est parfaitement maîtrisée, cinglante, le récit grince et roule et cogne et laisse le lecteur un peu sonné. Un peu plus proche de la vérité, aussi, sans doute : « Il semble parfois que ce qui nous arrive soit écrit sur un journal vieux de plusieurs mois ; c’est un mauvais rêve qu’on a déjà fait ».

Le texte devrait donner quelques frissons à tout lecteur attentif, amateur de fictions ou non. Les mots, leurs précieuses poussières, les idées qui s’accrochent à eux : à tous les pragmatiques je ne dirais qu’une chose : ce n’est en rien une perte de temps.

Nathalie Peyrebonne

Ordonnances littéraires

0 commentaires