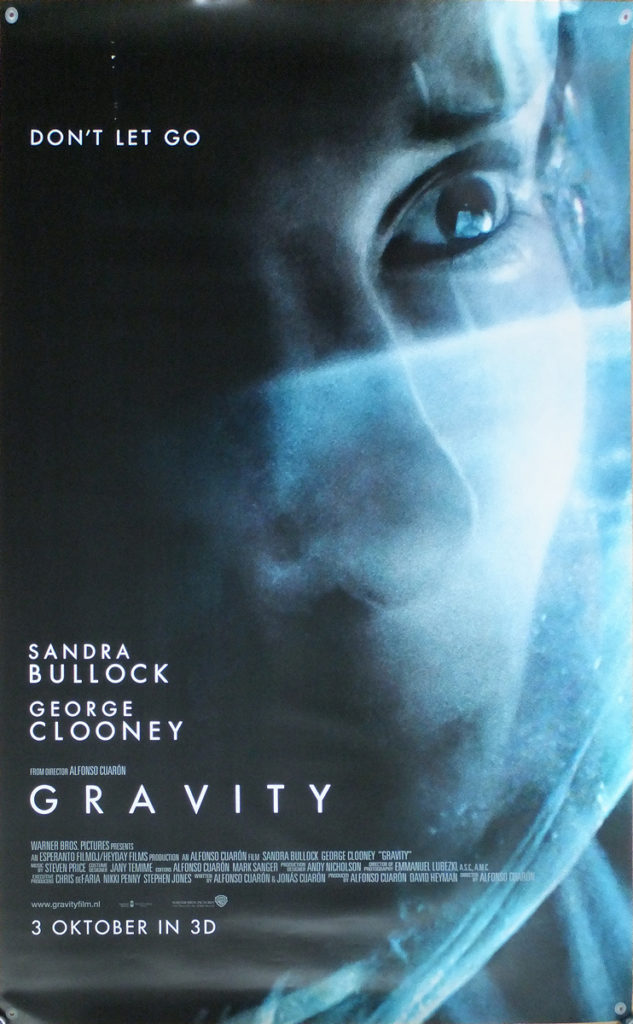

Quelque chose là-haut : tous les quinze jours, un nouvel épisode d’une histoire simple et terrible. Il y a quelque chose là-haut qui m’obsède. Quelque chose dans le ciel, ou dans ma tête peut-être.

L’île de Rolas. Ilhéu das Rolas. L’île des Tourterelles. Un caillou plus ou moins rond dont les trois km2 sont entièrement couverts de forêt. Les seuls bâtiments qui s’y dressent, à son extrémité nord, sont des cabanes de pêcheurs et les bungalows d’un hôtel de luxe, le Pestana Equador. La chaleur est moite jour et nuit. Le ciel était souvent couvert en ce mois de mai 2011.

L’île de Rolas. Ilhéu das Rolas. L’île des Tourterelles. Un caillou plus ou moins rond dont les trois km2 sont entièrement couverts de forêt. Les seuls bâtiments qui s’y dressent, à son extrémité nord, sont des cabanes de pêcheurs et les bungalows d’un hôtel de luxe, le Pestana Equador. La chaleur est moite jour et nuit. Le ciel était souvent couvert en ce mois de mai 2011.

Je me suis réveillé comme d’un mauvais rêve, à ceci près que le cauchemar continuait. Je n’avais rien d’autre que les vêtements que je portais, trempés de sueur, ainsi que dix dollars et vingt livres égyptiennes au fond d’une poche. Plus de passeport, d’ordinateur, de portable. La ligne de la chambre était coupée. La porte était ouverte, je suis sorti. Personne nulle part. Près de la piscine s’étendait une plage de sable blanc depuis laquelle on voyait la côte sud de São Tomé, de l’autre côté du détroit. Serais-je capable de nager jusque-là ?

« Avez-vous faim ? » J’ai sursauté. L’homme était derrière moi, dans le même costume de lin que la veille, avec la même moue inexpressive. Il avait ce matin un chapeau de paille pour protéger sa peau de roux et des lunettes de soleil très foncées qui dissimulaient son regard. « Il n’y a plus grand-chose à manger, le personnel de l’hôtel est parti et les bateaux ne viennent plus, mais vous savez, nous trouverons bien des fruits et du café. Et des œufs peut-être. Vous aimez les œufs ? ». Et il est reparti vers la piscine.

Me jeter à l’eau ? Fuir dans la forêt ? M’y cacher en attendant un secours très hypothétique ? J’avais terriblement faim, effectivement, et comme ma vie ne semblait pas menacée, j’ai fini par rejoindre l’homme qui était allé s’asseoir près de la piscine devant un saladier de mangues. Aussitôt les questions se sont bousculées dans ma bouche, véhémentes et vaines. Qu’était-il arrivé à Peter ? Où était Jack ? Que se passait-il ici ? Qui… ?

« Asseyez-vous donc, calmez-vous, détendez-vous », a fait l’autre. Je me suis laissé tomber une chaise. L’homme a poussé le saladier vers moi. « Vous avez une mine effroyable mon garçon. Manque de vitamines peut-être ?”. Et de lâcher un rire flûté, presque féminin. « Excusez-moi, on n’a pas souvent l’occasion de s’amuser ici. Vous connaissez des histoires drôles ? Vous voulez bien m’en raconter une ? ». Au loin la silhouette d’Ilona est apparue. Elle arrivait nonchalamment avec du café. « Ilona, tu ne connaîtrais pas une histoire vraiment drôle ? ». Cette fille qui semblait revenue de tout a fait mine de réfléchir puis elle a commencé d’une voix étonnamment grave, à la Lauren Bacall, empreinte d’un fort accent britannique : « Il y a celle du fou qui trouve une …”. « Ta gueule ! » a aussitôt hurlé l’autre. Shut the fuck up ! Il était furieux, hors de lui. Cette éruption soudaine chez cet homme qui paraissait être la mollesse personnifiée m’a terrifié. La fille, elle, n’a pas semblé surprise et elle est repartie tout aussi nonchalamment.

J’aurais dû indiquer ma destination dans mon mail à Libé. J’aurais surtout dû ne pas partir comme cela, sur un coup de tête. J’étais tellement peu fait pour l’aventure. Mais il était trop tard. Il ne me restait plus qu’à écouter ce fou et tenter de l’amadouer, lui raconter n’importe quelle histoire afin qu’il accepte de me laisser partir. Tout en essayant de rassembler quelques pauvres idées, je surveillais la mer du coin de l’œil : si seulement avait pu y apparaître une voile ou un bateau de pêcheur…

Il savait tout de moi, du moins tout ce qu’un balayage d’Internet avait pu lui apprendre. Il avait lu quelques-uns de mes articles qu’il a entrepris de commenter, relevant ici une inexactitude, là une formule qui l’avait amusé. Il parlait poliment, dans un langage châtié. J’écoutais sans écouter, j’étais abasourdi. Cette discussion n’avait aucun sens. « Mais franchement, votre article sur la Déclaration de Bogota, c’était un tissu de conneries » a-t-il fait soudain. « J’ai relevé au moins dix erreurs. On vous paye vraiment pour écrire des conneries pareilles ? ».

C’était un papier pour une série d’été, je l’avais rédigé une dizaine d’années auparavant. J’y racontais une vieille histoire : le 3 décembre 1976, les représentants de huit pays équatoriaux s’étaient réunis en Colombie pour affirmer leur souveraineté sur les portions d’orbite géostationnaire se trouvant au-dessus de leur territoire. L’orbite géostationnaire, c’est un grand cercle à 36 000 km au-dessus de l’équateur ; les satellites que l’on y place, s’ils sont injectés à la bonne vitesse, restent fixes par rapport au sol car ils tournent à la même vitesse que la terre et ce presque indéfiniment — il faut seulement mettre de temps en temps un petit coup de tuyère pour les recaler sur leur position. C’est ainsi le lieu idéal pour accrocher des satellites de télécoms, de télévision ou d’observation météo, comme on planterait des antennes-relais au sommet d’une très haute montagne. Le problème est que la place est limitée : on ne pourra jamais caser plus de deux mille engins sur cette orbite en raison des risques de collision et d’interférences électromagnétiques. On en est encore très loin, certes, mais cette ressource naturelle étant finie, elle a d’emblée suscité beaucoup de convoitise. Si bien qu’en 1976, plusieurs pays situés sous l’équateur se sont mis en tête de revendiquer le bout de ciel au-dessus de leur tête comme ils auraient revendiqué un gisement de pétrole en dessous de leurs pieds : la Déclaration de Bogota. C’était pour ces nations défavorisées une manière de tirer profit de la grande aventure de l’espace, à défaut de pouvoir y participer.

Voilà de quoi me parlait cet homme. Que j’ai écrit ou non un tissu de conneries n’était pas évidemment mon souci à ce moment. Cela ne le deviendrait que plus tard.

Les signataires — Colombie, République du Congo, Équateur, Indonésie, Kenya, Ouganda, Zaïre ainsi que le Brésil en tant qu’observateur — savaient que les puissances spatiales allaient leur opposer le Traité de l’espace de 1967, qui garantit une liberté d’accès de tous les États à l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres planètes, sans qu’aucun ne puisse se l’approprier. Toutefois les rebelles pensaient avoir un argument de poids : l’orbite géostationnaire tirant sa qualité de la gravité terrestre, elle ne pouvait selon eux être considérée comme faisant vraiment partie de l’espace. En conséquence de quoi, ces pays s’estimaient en droit de considérer la zone située au-dessus de leur territoire comme relevant de leur espace national et donc de leur souveraineté permanente. Débat cocasse ! Mais revendication absolument vaine au bout du compte : elle a fini par s’éteindre d’elle-même, tant les arguments qui l’étayaient étaient loufoques, et les pays équatoriaux ont abandonné leur prétention de souveraineté pour ne plus réclamer que des « droits préférentiels » (c’était d’ailleurs encore trop).

J’avais brodé autour de cet improbable épisode du combat anti-impérialiste autant de feuillets que le journal pouvait en accueillir — pas loin d’une vingtaine car l’été permet ce genre de digression sans motif — puis, avec le temps, j’avais complètement oublié cette histoire. Or voilà qu’elle ressurgissait de manière surréaliste, quoique en un lieu pas tout à fait inopportun : l’îlot de Rolas se trouve juste sous l’équateur.

« Non seulement votre article est truffé d’erreurs, mais je peux vous assurer que vous êtes passé complètement à côté du sujet. Moi, j’y étais à Bogota, je peux vous raconter ».

Aucun navire en vue, pas même une barque de pêcheur. Pas d’espoir de ce côté-là. Autour de la piscine, nous n’étions que trois : cette fille indolente et apparemment inoffensive, ce type inquiétant et moi, figé dans mon ahurissement. Où étaient les « autres », ceux que le dingue avait demandé à voir hier soir et qui étaient sans doute les hommes que j’avais entrevus durant ma transe cocotière ?

Je n’étais évidemment pas disposé ni même en état d’entrer dans cette discussion absurde. Il m’était impossible d’articuler le moindre mot, tout cela était trop aberrant. Alors l’homme s’est levé en soupirant et il est parti, tout simplement. Je l’ai vu entrer dans un des bungalows et en refermer la porte. Il en est ressorti aussitôt pour me lancer qu’à ma place, il ne s’éloignerait pas trop, puis il a disparu de nouveau. La fille était occupée à je ne sais quoi derrière le bar. Je me suis dressé très lentement et j’ai commencé à me diriger vers la passerelle de la piscine, un peu moins lentement. La fille n’a pas bougé, n’a pas levé les yeux. Alors je me suis mis à courir droit devant moi aussi vite que j’en étais capable. Prendre ses jambes à son cou est l’expression qui convient.

Je ne me suis arrêté qu’au bout d’une dizaine de minutes, essoufflé et tremblant. J’ai écouté, mais n’ai entendu que mon cœur qui battait la chamade : personne n’était lancé à ma poursuite. J’ai essayé de mettre de l’ordre dans mes idées, sans aucun succès. D’ailleurs je n’en avais pas vraiment, d’idées, à part celle de trouver un moyen d’échapper à une mort probable. Mais comment sortir de ce piège ? Rien ne me permettait de signaler ma présence à l’extérieur. Je pouvais seulement me cacher pour éviter de finir comme Peter. Cela ne vaut pas le coup de mourir pour une story, est un vieux dicton de la profession. D’ailleurs, quelle était la story ici, en dehors de l’assassinat d’un photographe, deux peut-être ?

Après avoir erré dans la forêt, sursautant au moindre bruit, j’ai passé la première nuit sur une plage du sud de l’île, caché entre deux rochers, sans fermer l’œil. Non, en fait j’ai dû dormir un peu puisqu’à un moment j’ai été réveillé par un bruit formidable. Cela ressemblait au souffle puissant d’une baleine. Je me suis dressé d’un bond. Mais ce n’était que la mer qui, en s’engouffrant dans une cheminée naturelle creusée dans la roche de basalte, produisait un geyser bruyant. Je ne me suis pas rendormi. Tout était si incompréhensible, je me sentais si vulnérable.

Le lendemain matin, avec des prudences de Sioux, je me suis risqué vers le petit village de pêcheurs au nord. Toutes les cabanes étaient vides ; j’ai attrapé des bouteilles d’eau et me suis enfui. Puis ce fut une nouvelle journée fébrile dans la forêt, une nouvelle nuit d’angoisse sur une autre plage et, peu à peu, cette certitude : cette vie de Robinson aux abois ne pourrait durer indéfiniment.

Il n’y avait sur et autour de l’îlot aucune embarcation, pas même une pirogue. Et aucune trace de Jack, entier ou en morceaux. Aucune trace de personne, en fait. Le plus rationnel, disons le moins irrationnel, était d’essayer de franchir le détroit à la nage en m’accrochant à n’importe quel objet flottant. J’ai fait un premier essai avec un matelas récupéré dans une des cabanes, mais il a coulé presque aussitôt. Nager agrippé à un tronc d’arbre n’était guère plus envisageable, pas sur deux kilomètres en tout cas : je l’ai compris au bout de cent mètres. J’ai failli me noyer en revenant vers la plage.

Le troisième jour, affamé, je me suis approché de l’hôtel, espérant qu’il serait déserté. Ce n’était le cas. Autour de la piscine, il y avait l’homme roux et trois types d’une trentaine d’années qui portaient tous un T-shirt noir floqué d’un grand rond blanc. Ils s’engueulaient à propos de je ne sais quoi. Les échanges étaient vifs, l’homme semblait furieux à nouveau. Caché derrière un des bungalows, je n’ai pu entendre que des bribes de leur conversation. « Si seulement vous m’aviez dit que… », « … oui mais tu savais parfaitement que… », « Deux jours ! Merde ! Il suffisait de… ».

J’ai commencé à m’éloigner à reculons. Jusqu’à ce que je me heurte à Ilona, immobile derrière moi, les bras croisés. « C’était bien, votre balade ? » a-t-elle fait de sa voix bacallienne. Elle n’avait pas l’air agressive, ni même surprise. Elle avait l’air de s’en foutre. C’était une fille très jeune (vingt-cinq ans alors, je l’ai appris sur la stèle du cimetière) qui paraissait devoir ne jamais s’émouvoir de rien. Je suis resté cloué sur place. « C’est vraiment con ce qui est arrivé à votre copain » a-t-elle continué comme si Peter s’était seulement cassé un jambe. Elle m’a dévisagé d’un regard vague, avec l’air d’attendre de ma part une réaction ou un assentiment. Puis elle est repartie avant que je ne puisse lui poser la moindre question. De loin, la fille m’a lancé : « Peut-être que vous feriez mieux de ne pas trop traîner dans les parages” et elle a disparu.

L’un me conseillait de rester dans le coin, l’autre de fuir. Mes jambes ont choisi la deuxième option : je me suis élancé vers la forêt comme un dératé. Au bout d’une centaine de mètres, j’ai trébuché sur un obstacle : le cadavre de Jack, sans tête et plus très frais.

Je me suis mis à hurler.

Édouard Launet

Quelque chose là-haut

0 commentaires