“When Penguins Attack Penguins Antarctica”. Photo by Gordon Tait or Clinton Berry, 2015. Capture d’écran du site du National Geographic. Rubrique “Photo of the Day”, 9 avril 2015

« Plût au ciel que nous ne les ayons jamais approchés, et que nous soyons repartis au plus vite […] avant de voir ce que nous vîmes, avant que nos esprits ne soient à jamais marqués par ce qui ne nous laissera plus respirer en paix !» (H.P. Lovecraft [1932] Les Montagnes Hallucinées, in Dans l’abîme du temps, Denoël, 1995, p. 261)

Nous, humains, nous nous faisons couillonner en beauté – et depuis un bon moment – par ces drôles de bestioles à la démarche bringuebalante et aux ailes atrophiées, ces attachantes créatures connues sous le nom vernaculaire de manchot Adélie, ou scientifique de Pygoscelis adeliæ (description établie par les naturalistes Jacques-Bernard Hombron et Honoré Jacquinot, 1841 ; observations faites lors de l’expédition de Jules Dumont d’Urville à bord de l’Astrolabe et de la Zélée en Antarctique). Cet homoncule à l’air innocent vit exclusivement dans l’hémisphère sud, dans l’écosystème du continent antarctique pour le dire avec plus de précision. Il mesure autour de soixante-dix centimètres, pèse de quatre à huit kilos, possède une espérance de vie généralement comprise entre quinze et vingt ans, mais son aspect inoffensif est un leurre. La cauchemardesque photographie qui introduit ce texte nous en donne déjà une petite idée… D’ailleurs s’agissant de cette photo, signe évident du trouble qui surgit dès que l’on se penche un peu sérieusement sur l’éthologie de cet animal, la confusion règne quant à l’identité réelle de l’auteur de cette prise de vue effectuée en 2015 à quelques kilomètres de la station de recherche Casey dans l’Antarctique australien. Les noms de deux photographes sont régulièrement avancés : Gordon Tait ou bien Clinton Berry.

Et puis le mystère, comme notre enfumage, s’épaississent dès que survient la redoutable tâche de distinguer ce piaf de ses cousins arctiques, les pingouins autrement dit, de la famille des Alcidæ, auxquels le manchot se trouve trop régulièrement assimilé par la culture populaire. J’ai dit cousins car Pygoscelis et Alcidæ appartiennent tous deux à l’ordre supérieur des charadriiformes, mais cette parenté ne peut faire ignorer leurs différends qui sont manifestes. Or, la complexité de la phylogénie, aux subtilités peu saisissables par l’esprit commun, ne nous y aide guère et, plus souvent qu’à notre tour, on nage en pleine confusion sémantique à ne savoir correctement séparer le manchot du pingouin. Notre problème – si on peut le définir ainsi – consiste alors à savoir correctement nommer le Monde. Et « Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde » disait Albert Camus (In Œuvres complètes, Vol I, 1931-1944, p. 901-910, « Sur une philosophie de l’expression » [1944], catalogue de la Pléiade, Gallimard. Le texte est la critique à l’ouvrage de Brice Parain, Recherches sur la nature et la fonction du langage). Il n’est pour l’instant question que d’une simple dénomination pour différencier deux espèces de volatiles, nous verrons bientôt l’étendue de notre méprise lorsqu’il s’agira d’aborder plus loin dans ce texte la question des mœurs des manchots Adélie. Notre surprise taxonomique pliera sous l’embarras éthologique lequel s’effacera à son tour devant la frayeur zoologique ; un gouffre d’horreur incommensurable s’ouvrira devant nous, où l’humanité toute entière serait capable de sombrer. Mais nous n’en sommes pas encore là…

Adélie Penguins on the ice-foot at Cape Adare in the Antarctic. Photo taken in 1911 or 1912 by George Levick. Terra Nova Expedition

La totalité des manchots – pas seulement Adélie – appartient à la famille des Spheniscidae, du genre Spheniscus (grec ancien σφήν, sphên,« coin pour fendre »), étymologie liée à la forme fuselée de leurs ailes ressemblant aux nageoires d’un gros poisson ; une étymologie forgée en 1760 par le zoologiste Mathurin Jacques Brisson (1723-1806). Or, ce dernier est aussi à l’origine du terme « manchot » pour les désigner dans la vulgate et qui fait encore référence à leurs petites ailes. Précision importante : ces dernières rendent ces oiseaux inaptes au vol, à la notable différence de celles des pingouins. Elles sont par contre parfaitement adaptées à la nage, et c’est pour cette unique raison que les ornithologues les qualifient de palettes natatoires. Toutefois, les heuristiques recherches de Mathurin Brisson n’ont pu être menées à leur terme, car un drame atroce a frappé ce savant après les premières avancées dont il avait su faire bénéficier l’humanité. En effet, suivant ses travaux consacrés aux espèces polaires méconnues, une terrible crise d’apoplexie, dont le facteur déclenchant demeure occulte jusqu’à ce jour, a saisi Brisson pour le laisser le cerveau complètement évidé de ses connaissances, de ses idées, jusqu’à sa maîtrise du langage : amnésique et aphasique au plus haut degré ! Seules quelques bribes éparses de l’idiome poitevin de son enfance restèrent gravés en son esprit, grâce auxquels une communication très rudimentaire fut encore possible avec cet homme chancelant, devenu presque un légume, au cours des quelques mois ayant précédé sa mort.

Cette distinction terminologique manchot-pingouin dont le maniement nous accable d’une terrible surcharge cognitive n’existe qu’en français puisque la plupart des autres langues ne s’aventurent pas sur ce théâtre d’opération logique. Elles n’ont en usage qu’un seul terme indifférenciant à l’origine de multiples confusions mentales lors de la traduction de livres, de films et de documentaires. On trouve ainsi le penguin anglais, le pingüino espagnol, das Pinguin allemand, le pinguino italien, le tovarich пингвин (pingvin) russe, pour désigner sous un vocable unique ce que le français discrimine en pingouin et manchot. Une seconde fois, la langue nous trompe et nous égare dès lors qu’il s’agit de saisir la complexe réalité d’une faune polaire parfaitement adaptée à survivre dans des environnements extrêmes où l’homme peine encore à subsister malgré tous les moyens que la technique moderne met à sa disposition. L’expérience du brouillage du signifiant est donc commune dès lors que l’on s’intéresse au manchot Adélie, et seule une conscience aiguë des chausse-trappes discursives auxquelles nous soumet un rapport immédiat au langage parvient à nous préserver de cette polaire fumisterie.

« Mais si les manchots s’appellent pingouins, comment s’appelleront désormais les pingouins ? Le docteur J.-B. Charcot ne nous le dit pas et il n’a pas l’air de s’en inquiéter le moins du monde. Eh bien ! que ses manchots deviennent ou redeviennent pingouins, c’est à quoi il faut consentir. En les faisant connaître il s’est acquis le droit de les nommer. Du moins qu’il permette aux pingouins septentrionaux de rester pingouins. Il y aura les pingouins du Sud et ceux du Nord, les antarctiques et les arctiques, les alcidés ou vieux pingouins et les sphéniscidés ou anciens manchots. » Anatole France, L’Île des pingouins, Calmann-Lévy, Paris, 1908)

Si l’ordre du discours est une chose, le monde empirique, malgré les liens étroits qu’il entretient avec le premier, en est une autre. Les faits les plus concrets désignent eux-mêmes l’image benoîte dont bénéficient les manchots auprès du grand public comme une redoutable falsification. Récemment, seul un film aussi clairvoyant que Madagascar (Eric Darnell & Tom McGrath, DreamWorks Animation, 2005), vu pour la dix-millième fois le week-end dernier avec mes enfants, a tenté d’insuffler au discernement humain, ankylosé par un rythme de vie contre-nature, quelque juste prescience pour nous mettre en garde, mais en vain… Nous trouvons un air innocent à ces petits manchots gringalets. Leur station momentanée de bipèdes, leur comportement grégaire aussi, facilitent notre béate identification à leur condition verglacée et expliquent ensuite notre propension à trop fréquemment interpréter leur comportement par le biais anthropocentriste.

À première vue, ce petit manchot propre sur lui, apparemment si sociable, semble incapable de la moindre malice. Nous rions comme des baleines – signe de l’aliénation en marche – lorsque de brefs extraits de documentaires animaliers projetés sur nos écrans nous les présentent en file indienne, avançant péniblement vers un but étrange connu d’eux seuls, mus par une force philopatrique insondable surgie des abîmes du temps. Au prix d’efforts qui nous semblent démesurés, à deux kilomètres heure, ils progressent en silence. Ils glissent, ils s’étalent, leur volonté nous paraît pathétique, presque dérisoire, mais ils se reprennent toujours, se redressent et poursuivent leur marche inlassable jusqu’à disparaître un à un dans cet espace infini où les lisières, les horizons, se sont depuis longtemps évanouis dans la blancheur imposante et unique que se partagent en Antarctique terre et ciel, indistincts. Mais que l’on ne s’y trompe pas ! Notre vision de ces palmipèdes austraux est profondément corrompue par une ignorance lourde de plusieurs siècles d’esclavage mental. Nous les croyons tout mignon, ce sont en réalité des teigneux.

À première vue, ce petit manchot propre sur lui, apparemment si sociable, semble incapable de la moindre malice. Nous rions comme des baleines – signe de l’aliénation en marche – lorsque de brefs extraits de documentaires animaliers projetés sur nos écrans nous les présentent en file indienne, avançant péniblement vers un but étrange connu d’eux seuls, mus par une force philopatrique insondable surgie des abîmes du temps. Au prix d’efforts qui nous semblent démesurés, à deux kilomètres heure, ils progressent en silence. Ils glissent, ils s’étalent, leur volonté nous paraît pathétique, presque dérisoire, mais ils se reprennent toujours, se redressent et poursuivent leur marche inlassable jusqu’à disparaître un à un dans cet espace infini où les lisières, les horizons, se sont depuis longtemps évanouis dans la blancheur imposante et unique que se partagent en Antarctique terre et ciel, indistincts. Mais que l’on ne s’y trompe pas ! Notre vision de ces palmipèdes austraux est profondément corrompue par une ignorance lourde de plusieurs siècles d’esclavage mental. Nous les croyons tout mignon, ce sont en réalité des teigneux.

L’équipe sauvage vers l’infinité du désert antarctique, mais en file indienne. Photo: George Levick, 1911

Rarement l’épouvantable vérité – même dans nos cauchemars les plus torturants – vient effleurer nos esprits si peu préparés à devoir supporter cette indicible nature. L’inconcevable vérité touchant ces créatures nous frapperait d’une irréparable déraison en cas de révélation, même provoquée par les plus indésirables ou subreptices manœuvres de notre conscience affolée. Mais tel un William Dyer ayant tenté contre son gré d’alerter en son temps les hommes de science qui « ont refusé de suivre ses avis sans en connaître les motifs » (Lovecraft, ibid., 161), je suis moi-même obligé d’intervenir à mon tour aujourd’hui pour que sourd enfin la vérité comme une atroce sanie suppurant d’un furoncle devenu trop gras. Car, même si je connais les risques encourus et que je suis encore loin d’avoir aujourd’hui abandonné toute peur d’exposer ce savoir, le devoir – cette loi d’airain – me l’ordonne, malgré le peu de conviction que je sais provoquer par le truchement d’une parole devenue soudainement trop absconse, mais la distanciation qu’établit cette dernière représente le seul filtre de protection à ma disposition face à l’ignominie de ce que je dois énoncer ; parler et puis en tirer toutes les conséquences logiques ou seulement imaginables : les manchots ne vivent pas sur terre. Les manchots sont des créatures pélagiques. La terre n’est pas leur habitat naturel. La terre n’est pour eux qu’un espace transitoire. Sachez-le, la part essentielle de leur existence se déroule dans des espaces sous-marins aveugles et frigorifiants que seul leur métabolisme, éloigné par d’innombrables aspects de l’humaine condition, leur permet de supporter. Sachez-le également, les principes ordonnant votre entendement dussent-ils en souffrir, leur apparition sur terre est toujours et seulement concomitante d’un archaïque et incoercible cycle saisonnier qui – depuis l’éclosion de leur pélagique espèce – détermine à jamais leur germination périodique. Depuis sa découverte hasardeuse, la durée avec laquelle l’humanité s’est trouvée confrontée à cette biologie polaire hors norme ne dépasse guère deux siècles, alors que d’innombrables et étranges éons caractérisent au contraire le passage des générations des manchots Adélie.

Cette engeance est pratiquement sans prédateurs connus, parvenue qu’elle est au sommet de sa chaîne alimentaire. Seule est capable de l’inquiéter la chasse mortelle que lui mène Hydrurga leptonyx (léopard de mer), dont l’espèce a été décrite en 1820 par le zoologiste de l’Académie des Sciences, Henri-Marie Ducrotay de Blainville.

![Hydrurga Leptonix, Léopard de mer. Photo : George Levick, 1911, in Antarctic penguins ; a study of their social habits, by Dr. George Murray Levick, Zoologist to the British Antarctic Expedition [1910-1913], William Heinemann Ed., London, 1914.](https://delibere.fr/wp-content/uploads/05-8-rotated.jpg)

Hydrurga Leptonix, Léopard de mer. Photo : George Levick, 1911, in Antarctic penguins ; a study of their social habits, by Dr. George Murray Levick, Zoologist to the British Antarctic Expedition [1910-1913], William Heinemann Ed., London, 1914.

Est-ce un hasard si plusieurs années plus tard, le corps de ce savant a été retrouvé sans vie dans son wagon alors qu’il s’apprêtait à quitter la capitale pour des raisons qu’on ignore toujours ? Et encore, faut-il signaler le fait signifiant que cette chasse faite par le léopard de mer à l’encontre du manchot Adélie n’est réellement un danger pour ce dernier que lors d’un événement précis, quasi-cosmique : l’étape liminale et toujours périlleuse du rite de passage de l’océan à la banquise, lorsqu’en changeant d’environnement, le manchot saute hors de l’eau pour se poser sur la glace, et que ses défenses naturelles sont alors momentanément suspendues entre ciel et terre ; proie désignée pour le rôdeur l’attendant sur le seuil…

Parvenus toutefois sur la banquise, ou sur le continent, les manchots sont en sécurité. Seuls quelques intrépides stercoraires cleptoparasites (stercorariidés, ou labbes en langage vernaculaire) parviennent à dérober parfois leurs trop faibles rejetons, ou trop dégénérés, lorsque ceux-ci, encore au stade de poussins grisonneux, sont contraints sous l’effet d’irrépressibles forces nidifuges à quitter l’abri des cyclopéennes constructions de pierres édifiées pour eux par d’anonymes aïeux. Malgré le dégoût qu’elle ne peut qu’inspirer, il est impossible de cacher ici l’exécrable étymologie du terme spécifiant ces stercoraires mentionnés quelques lignes plus haut. Elle est empruntée au latin stercorarius « qui concerne les excréments ». Outre son usage en ornithologie, et en biologie au sens large pour désigner les organismes croissant et vivant sur les excréments, on retrouve encore le terme de « stercoraire » en littérature pour signifier, au sens propre (pardon pour l’oxymore. NDA), ce qui a rapport aux excréments, aux fientes, bref ce qui concerne les matières fécales et tout ce qui a à voir avec n’importe quelle excrétion sortant par les voies naturelles, et, au sens littéral, ce qui inspire le dégoût, qui est répugnant, ignoble. En psychologie même, on qualifie de stercoraire le pervers sexuel dont l’émotion érotique est liée à la vue, à l’odeur ou à la manipulation de matières fécales. Or cette fascination excrémentielle est systématiquement observée dans les colonies de manchots Adélie. Jour après jour, leur fiente qui a la particularité d’être d’un rose assez vif – leur régime alimentaire constitué de krill explique cette particularité – se répand sans obstacle de tous côtés, jusqu’à envahir tout leur espace vital. Alors cette chienlit finit par recouvrir la plus grande partie du plumage de ces oiseaux qui se déplacent souvent en rampant et qui se traînent. En attendant le bain purificateur, ils arborent donc tous sans exception cette infecte parure, insensibles aux remugles, insensibles à l’extrême souillure où les réduit ce contact intime et prolongé avec leurs propres excréments mélangés à ceux de leur congénères. Avec les photos des satellites qui passent au-dessus de l’Antarctique, on repère aujourd’hui facilement sur la glace de vastes étendues souillées par la merde des manchots, signe indubitable de la présence de leurs colonies. En utilisant cette méthode de détection, des scientifiques américains ont récemment découvert avec l’aide de la Nasa une colonie encore inconnue jusqu’ici de presque un million et demi de manchots Adélie établis sur un petit archipel au large de la péninsule Antarctique, les îles Danger : la plus comminatoire toponymie qui puisse exister ! (cf. « Satellites discover 1.5 million more penguins in Antarctica » Sciencemag.org, 2 mars 2018, Elizabeth Pennisi)

Manchots recouverts de leur propre merde rose. Celle-ci est répandue partout… Photo : Liam Quinn, janvier 2011, île du Couronnement (Orcades du Sud)

Il n’est plus possible de le nier plus longtemps. Derrière le gentillet cliché que colportent les manchots, la vérité sur ces bestioles ne fait pas seulement peine à voir, elle est sinistre. Qu’on est loin du soi-disant smoking distingué des manchots, de leur impeccable costume noir et blanc, quand l’effroyable image qui surgit nous les révèle entièrement recouverts d’une livrée de merde rosâtre nauséabonde ! Et nous, indécrottables demeurés que nous sommes, nous serions enclins, à trop vouloir écouter nos enfants, à accueillir quelques spécimens à domicile pour les adopter, vouant l’humanité, non pas à une descente aux enfers, mais à la transformation de ses cités, et de ses zones pavillonnaires bien rangées, en insupportables cloaques méphitiques. Cette pestilence sonnerait le glas de notre civilisation plus sûrement que ne le ferait une escadrille d’éléphants roses.

![Que l’on ne se méprenne pas, derrière son apparence policée, le manchot est un fou furieux. Photo : George Levick. in Antarctic penguins ; a study of their social habits, by Dr. George Murray Levick, Zoologist to the British Antarctic Expedition [1910-1913], William Heinemann Ed., London, 1914.](https://delibere.fr/wp-content/uploads/08-5-193x300.jpg) Les mises en garde ne sont pourtant pas nouvelles, mais elles sont restées sans effet face à la mystification faisant du manchot ce petit être mignon ; du mignon, il faut toujours se méfier. Néanmoins, ce mortifère savoir, dont quelques bribes en grande partie incompréhensibles ont cru être repérées dans l’ouvrage mille fois maudit de l’Arabe dément Abdul al-Hazred, a été plus récemment compilé dans le manuscrit d’un explorateur polaire tenu au secret pendant plus d’un siècle, composé d’une centaine de pages toutes plus malsaines les unes que les autres. Il est intitulé Sexual habits of the Adelie penguin et certains de ses passages, d’une dépravation inouïe, ont été délibérément rédigés en utilisant un code fait de caractères issus du grec ancien par leur auteur qui craignait que le contenu honni ne tombât pas entre salaces ou trop pudibondes mains. La bibliothèque du Museum d’histoire naturelle de Tring dans le comté du Hertfordshire en Angleterre, ou encore la célèbre bibliothèque de l’université Miskatonic d’Arkham, possèdent chacune un des très rares exemplaires de cet interlope ouvrage, et leur consultation est étroitement encadrée dans ces deux vénérables institutions. L’auteur est un dénommé George Murray Levick (1876-1956), chirurgien de la Royal Navy, zoologiste, et membre de la tragique expédition Terra Nova menée par Sir Robert Falcon Scott en Antarctique entre 1910 et 1913 ; on le sait, Scott et trois de ses équipiers ont trouvé la mort dans des conditions effroyables lors du retour de leur raid malheureux vers le pôle Sud. On a longtemps extrapolé sur les circonstances exactes ayant conduit cet explorateur aguerri ainsi que ses compagnons d’infortune, tous hommes de valeur et expérimentés, à succomber les uns après les autres sur le plateau Antarctique, mais trop d’indices ont été sciemment négligés pour ne pas voir là autre chose qu’une volonté manifeste de ne pas ouvrir la voie à des vérités dérangeantes que personne n’est encore prêt à affronter, et laisser le mystère irrésolu se recouvrir de glace à mesure que le temps efface peu à peu de nos fragiles mémoires les quelques faits incertains qui nous sont tout de même parvenus de ce drame épouvantable.

Les mises en garde ne sont pourtant pas nouvelles, mais elles sont restées sans effet face à la mystification faisant du manchot ce petit être mignon ; du mignon, il faut toujours se méfier. Néanmoins, ce mortifère savoir, dont quelques bribes en grande partie incompréhensibles ont cru être repérées dans l’ouvrage mille fois maudit de l’Arabe dément Abdul al-Hazred, a été plus récemment compilé dans le manuscrit d’un explorateur polaire tenu au secret pendant plus d’un siècle, composé d’une centaine de pages toutes plus malsaines les unes que les autres. Il est intitulé Sexual habits of the Adelie penguin et certains de ses passages, d’une dépravation inouïe, ont été délibérément rédigés en utilisant un code fait de caractères issus du grec ancien par leur auteur qui craignait que le contenu honni ne tombât pas entre salaces ou trop pudibondes mains. La bibliothèque du Museum d’histoire naturelle de Tring dans le comté du Hertfordshire en Angleterre, ou encore la célèbre bibliothèque de l’université Miskatonic d’Arkham, possèdent chacune un des très rares exemplaires de cet interlope ouvrage, et leur consultation est étroitement encadrée dans ces deux vénérables institutions. L’auteur est un dénommé George Murray Levick (1876-1956), chirurgien de la Royal Navy, zoologiste, et membre de la tragique expédition Terra Nova menée par Sir Robert Falcon Scott en Antarctique entre 1910 et 1913 ; on le sait, Scott et trois de ses équipiers ont trouvé la mort dans des conditions effroyables lors du retour de leur raid malheureux vers le pôle Sud. On a longtemps extrapolé sur les circonstances exactes ayant conduit cet explorateur aguerri ainsi que ses compagnons d’infortune, tous hommes de valeur et expérimentés, à succomber les uns après les autres sur le plateau Antarctique, mais trop d’indices ont été sciemment négligés pour ne pas voir là autre chose qu’une volonté manifeste de ne pas ouvrir la voie à des vérités dérangeantes que personne n’est encore prêt à affronter, et laisser le mystère irrésolu se recouvrir de glace à mesure que le temps efface peu à peu de nos fragiles mémoires les quelques faits incertains qui nous sont tout de même parvenus de ce drame épouvantable.

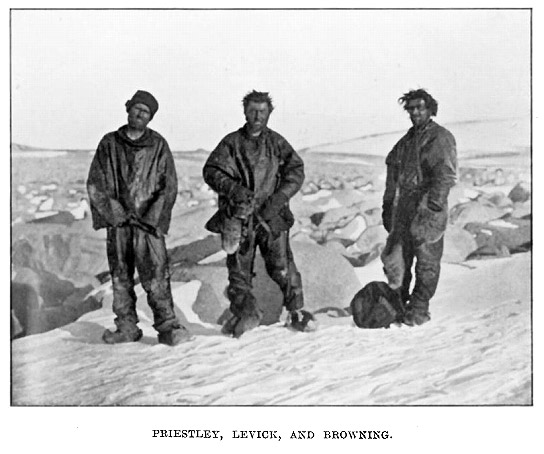

Quant à George Levick lui-même, sans connaître un sort similaire à celui de son chef d’expédition, il a de très peu échappé à la mort au cours d’un hivernage forcé en 1912 avec cinq de ses compagnons sur l’îlot Inexpressible, au large du continent de glace. Cette équipe appelée le Groupe Nord, dirigée par Victor Campbell, avait été chargée par Scott, avant que ce dernier n’aille à la rencontre de son funeste destin dans sa course vers le pôle, d’une mission géologique à proximité d’Evans Cove où le Terra Nova l’avait déposée avec des vivres pour six semaines. Las, pris par les glaces, le navire avait été incapable de revenir récupérer les hommes en temps voulu, condamnant ceux-ci à ne pouvoir compter que sur leurs seules ressources pour espérer être repris la débâcle venue au printemps austral suivant. Livrés à eux-mêmes avec des provisions plus qu’amenuisées, ces hommes n’ont pu conserver assez de forces pour survivre qu’après être parvenus à creuser une caverne dans la glace pour s’y réfugier, et en se nourrissant de phoques et de manchots. Le froid, le dénuement, les carences de toutes sortes, l’épuisement moral et physique, ainsi que les ravages de la dysenterie ont été près de venir à bout de leur résistance, mais tous ont miraculeusement survécu, subsistant au prix de souffrances et de sacrifices sans nom les ayant laissés dans un état pitoyable qui, pour certains d’entre eux, les faisait paraître plus morts que vifs. Comme Levick le confia plus tard à son ami Aplsey Cherry-Garrard, membre comme lui de l’expédition Terra Nova : « le chemin vers l’enfer est peut-être pavé de bonnes intentions, mais il est probable que l’enfer lui-même soit pavé par quelque support ressemblant à l’île Inexpressible » (cf. Cherry-Garrard in The Worst Journey in the World [1922], ma traduction. L’ouvrage a été traduit et publié en français, Le Pire Voyage au monde : Antarctique 1910-1913, Paris, Éditions Paulsen, 2008. Á ma connaissance, l’un des livres les plus fascinants jamais écrit sur le voyage, l’abnégation et l’instinct de survie).

Quant à George Levick lui-même, sans connaître un sort similaire à celui de son chef d’expédition, il a de très peu échappé à la mort au cours d’un hivernage forcé en 1912 avec cinq de ses compagnons sur l’îlot Inexpressible, au large du continent de glace. Cette équipe appelée le Groupe Nord, dirigée par Victor Campbell, avait été chargée par Scott, avant que ce dernier n’aille à la rencontre de son funeste destin dans sa course vers le pôle, d’une mission géologique à proximité d’Evans Cove où le Terra Nova l’avait déposée avec des vivres pour six semaines. Las, pris par les glaces, le navire avait été incapable de revenir récupérer les hommes en temps voulu, condamnant ceux-ci à ne pouvoir compter que sur leurs seules ressources pour espérer être repris la débâcle venue au printemps austral suivant. Livrés à eux-mêmes avec des provisions plus qu’amenuisées, ces hommes n’ont pu conserver assez de forces pour survivre qu’après être parvenus à creuser une caverne dans la glace pour s’y réfugier, et en se nourrissant de phoques et de manchots. Le froid, le dénuement, les carences de toutes sortes, l’épuisement moral et physique, ainsi que les ravages de la dysenterie ont été près de venir à bout de leur résistance, mais tous ont miraculeusement survécu, subsistant au prix de souffrances et de sacrifices sans nom les ayant laissés dans un état pitoyable qui, pour certains d’entre eux, les faisait paraître plus morts que vifs. Comme Levick le confia plus tard à son ami Aplsey Cherry-Garrard, membre comme lui de l’expédition Terra Nova : « le chemin vers l’enfer est peut-être pavé de bonnes intentions, mais il est probable que l’enfer lui-même soit pavé par quelque support ressemblant à l’île Inexpressible » (cf. Cherry-Garrard in The Worst Journey in the World [1922], ma traduction. L’ouvrage a été traduit et publié en français, Le Pire Voyage au monde : Antarctique 1910-1913, Paris, Éditions Paulsen, 2008. Á ma connaissance, l’un des livres les plus fascinants jamais écrit sur le voyage, l’abnégation et l’instinct de survie).

État des hommes récupérés après leur hivernage forcé sur l’îlot Inexpressible. Photo: auteur inconnu. Expédition Antarctique Terra Nova (1910-1913)

Or, quelques mois avant cette épouvantable épreuve que bien peu d’hommes auraient pu surmonter, George Levick avait eu l’occasion, au cours de l’été austral 1911-1912, d’observer de près les comportements de manchots Adélie en s’installant à proximité immédiate de la colonie établie sur le Cap Adare, l’une des plus importantes au monde, et située à peu de distance du campement principal choisi par l’expédition Terra Nova. C’était un lieu désolé où se remarquait encore la tombe du Norvégien Nicolai Hanson (1870-1799), zoologiste comme lui, membre de l’expédition de Carsten Borchgrevink (1898-1900), et surtout, premier homme à avoir été inhumé en Antarctique. Nonobstant la présence éventuelle de ce spectre hamletien hantant ces rivages maudits pour désigner, peut-être, la faune locale comme seule responsable de son inique trépas, George Levick s’attacha à mener du mieux qu’il pût l’éthologique mission qui lui avait été confiée. En tant que zoologiste de l’expédition, c’était une tâche que nul autre que lui ne pouvait accomplir parmi les soixante-cinq membres de l’expédition. C’était ce que tous attendaient de lui, l’unique but l’ayant décidé à quitter les brumes humides de son Northumberland natal pour l’enfer des glaces de l’Antarctique. Mais ni sa solide formation de scientifique, ni la rigueur morale de la Royal Navy qui avait forgé son caractère après plusieurs années de service, n’avaient pu suffire à le préparer à affronter l’abominable spectacle auquel il fut soumis pendant ces horribles mois passés parmi les manchots. Seul son indéfectible sens du devoir parvint à le secourir. Comme Ulysse ligoté à son mat, cette éthique fut le dernier support auquel il put s’arrimer pour tenir bon et être capable de supporter les innommables visions qu’il devait affronter, mettant continûment en péril ce qu’il considérait comme les plus gracieuses et les plus chastes qualités de sa conscience toute britannique. Ainsi seulement, il put s’armer de suffisamment de courage et rester en place afin de remplir son rôle d’observateur plutôt que de prendre ses jambes à son cou en criant tel un damné ayant subitement perdu la raison. C’est précisément la compilation de ses notes de terrain, prises sur le vif et dans l’effroi, et de quelques rares photos tremblantes, qui forme le manuscrit innommable de George Levick, déposé en toute discrétion dans les rayonnages de la bibliothèque de l’université Miskatonic d’Arkham.

“Hour after hour, during, the whole day, they fought again and again”. Légende et photo: George Murray Levick, 1911

Je dois le répéter une nouvelle fois, lecteur, c’est contre mon gré, et en proie à une abominable frayeur, que je rédige dans l’urgence cette note affolée, pour prévenir aujourd’hui l’humanité envers les conduites répugnantes qui caractérisent l’ensemble des colonies de manchots Adélie établies en Antarctique, avant que l’insupportable dépravation définissant cette espèce maudite ne vienne brutalement stupéfier dans une absolue confusion notre société malade, où les digues qui ont pendant des siècles encadré notre raison, qui l’ont prémunie contre les sacrilèges ignominieux, et donné formes aux légendes exutoires de nos folklores, menacent de s’écrouler faute d’avoir été suffisamment entretenues par le progressisme et la libéralité des mœurs ayant remplacé notre puritaine et purifiante crainte du châtiment divin.

Car après le badigeon de merde, je ne puis repousser plus longtemps l’autre part de l’insupportable vérité des manchots, et ma parole se doit de porter enfin à l’attention des plus courageux et des plus résolus esprits, le récit de Levick, celui d’un gentleman attaché à décrire des actes dont l’abjecte singularité dépassait de loin un entendement déterminé selon les normes de conduite édictées par la morale édouardienne de son temps. Je dois conséquemment, dans un terrorisant résumé, livrer le contenu de l’ouvrage interdit de George Murray Levick, et faire jour à ses sombres préjugés. Une fois de plus, il me faut trouver les mots rares mais pourtant si justes pour rendre compte de cette putridité maléficieuse que Levick pensait avoir découvert dans cette colonie aviaire du Cap Adare. Lecteur, si les forces te manquent de m’avoir suivi jusqu’à ce point, et si ta volonté s’épuise d’avoir soutenu ton attention jusqu’ici, sache que je comprendrais aisément, et sans te formuler de reproches, que tu préférerais, avant qu’il ne soit trop tard, détourner maintenant les yeux, ou plus simplement encore refermer cette page ou cet onglet où tu procèdes à cette lecture ô combien éprouvante, plutôt que de franchir le dernier pas avec moi qui suis déjà condamné depuis longtemps. Car voici désormais advenue l’heure de la révélation sur les us vicieux, les mœurs amorales, et les coutumes dépravées du manchot Adélie, autrement dit ce qui relève du domaine de son appétit sexuel, puisque cet être de débauche empli d’obsessions tour à tour ou simultanément morbides et érotiques, est plus qu’un stercoraire, il est un pervers polymorphe venu du froid. George Levick était à ce point horrifié par sa découverte contre-nature d’une présumée paresthésie (« perversion de l’instinct sexuel » chez le psychiatre Kraft-Ebing) du manchot qu’il a – je l’ai déjà dit – dissimulé des pans entiers de ses observations sous un code régi par des caractères en grec ancien.  Par ce choix délibéré de mettre ses écrits à distance d’une intelligibilité immédiate chez les esprits non éduqués, considérés par conséquent comme trop fragiles ou immatures, et partant pour les protéger, Levick reproduit un procédé initié avant lui par un psychiatre autrichien fort célèbre en son temps, Herr Doktor Richard von Krafft-Ebing qui, dans son ouvrage le plus fameux, Psychopathia Sexualis (première édition en 1886), avait déjà rédigé en latin les paragraphes de son étude jugés par lui trop scabreux pour prémunir les innocents d’une curiosité morbide.

Par ce choix délibéré de mettre ses écrits à distance d’une intelligibilité immédiate chez les esprits non éduqués, considérés par conséquent comme trop fragiles ou immatures, et partant pour les protéger, Levick reproduit un procédé initié avant lui par un psychiatre autrichien fort célèbre en son temps, Herr Doktor Richard von Krafft-Ebing qui, dans son ouvrage le plus fameux, Psychopathia Sexualis (première édition en 1886), avait déjà rédigé en latin les paragraphes de son étude jugés par lui trop scabreux pour prémunir les innocents d’une curiosité morbide.

Et puis, comme si cette précaution cryptographique ne pouvait suffire, Levick a ajouté à grands traits noirs sur la couverture de son manuscrit l’injonction « À ne pas publier », pour ne réserver qu’une version partielle de son travail, expurgée de toute obscénité, aux publications savantes ayant suivi le retour en Grande-Bretagne de l’expédition Terra Nova endeuillée de son chef Sir Robert Falcon Scott. Un livre en est issu qui a contribué à établir sa réputation de savant et sa probité à toute épreuve : Antarctic penguins ; a study of their social habits, by Dr. George Murray Levick, Zoologist to the British Antarctic Expedition [1910-1913], William Heinemann Ed., London, 1914. D’ailleurs, la rapide publication de cet ouvrage officiel fit rapidement oublier la part sombre de son travail, celle qu’il avait lui-même mis à l’index, et pendant plus d’un siècle ce manuscrit interdit a été inaccessible au grand public… À l’époque tout de même, l’Académie royale des sciences, ne pouvant totalement se résoudre à la perte de ce savoir, même réprouvé par son auteur, décida qu’une centaine d’exemplaires de ces pages sacrilèges fût imprimée puis distribuée, afin de les alerter, à de rares chercheurs internationaux capables de supporter une révélation tellement en avance sur les préjugés de leur temps. De ce tirage quasi-clandestin, il ne reste à ce jour que deux spécimens, sans que l’on sache le sort réservé aux autres, très certainement perdus ou bien irrévocablement détruits.

Prendre connaissance du témoignage de Levick, c’est donc accepter le risque de voir son sang se glacer, ses cheveux se dresser sur la tête, son âme crier au désespoir, son cœur s’emballer follement, ses poumons peiner à s’emplir d’oxygène, à chacune de la centaine des ignobles pages qui forme cet ouvrage. Lecteur, te voici prévenu.

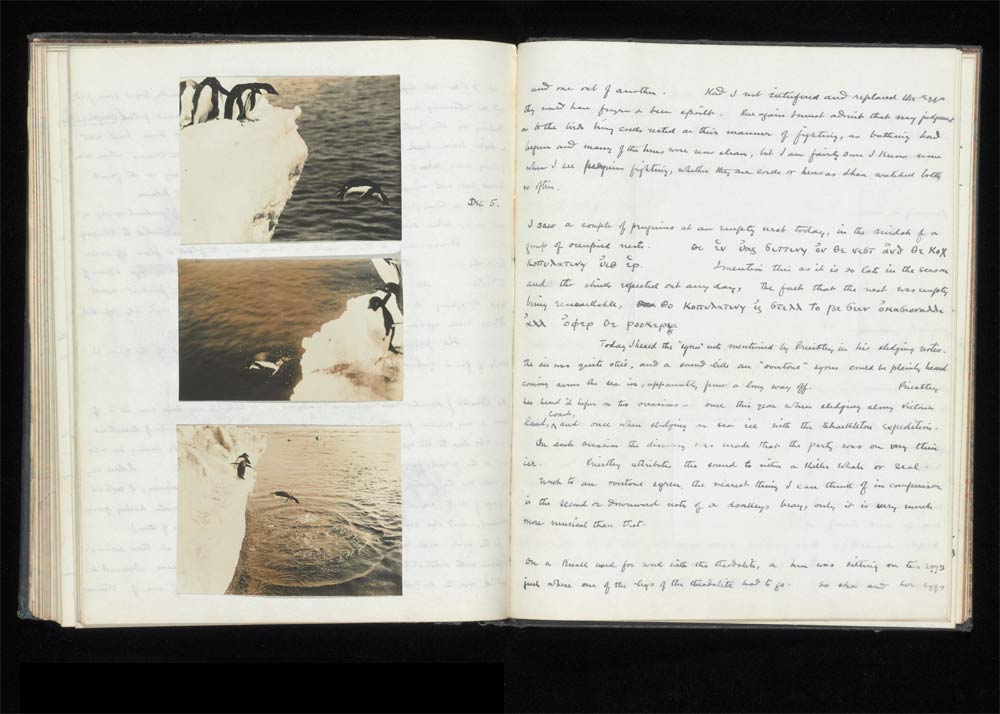

Manuscrit de Levick sur les comportements sexuels des manchots Adélie. Oublié pendant une centaine d’année, retrouvé en 2012, puis devenu possession du Musée d’Histoire Naturelle de Londres en 2020. On aperçoit quelques notes prises avec le code en alphabet grec.

« Blizzards and freezing cold were one thing. Penguin perversion was another. » George Murray Levick, Sexual habits of the Adélie penguin, 1911

À la mi-octobre 1911, George Levick est en poste au Cap Adare, prêt à devenir le premier scientifique à observer une saison complète d’accouplement et de nidification de manchots Adélie. Tout commence par se passer comme il l’avait prévu : d’abord inoccupés, les lieux sont rapidement envahis par des centaines, puis des milliers et enfin des dizaines de milliers de manchots générant un vacarme assourdissant. Il observe et notifie les premières parades nuptiales, les innombrables combats entre mâles, les couples qui se forment, mais assez vite, Levick remarque quelque chose qui ne tourne pas rond ; il y a quelque chose de pourri au royaume du manchot… Le comportement de jeunes mâles surtout, que Levick qualifie faute de mieux de dépravés, conditionné qu’il est à la fois par l’anthropocentrisme et ses préjugés moraux, attire son attention, le perturbe, avant de franchement le dégoûter. Pire que les prétendues formes de lubricité, de stupre ou de luxure manifestées par ces bêtes, ce sont les manifestations d’une libido dévoyée, telle que l’interprète le zoologiste britannique, et désignée comme paresthésie chez Krafft-Ebing, qui l’affolent et l’obsèdent tout à la fois. Ce sont encore les agissements en bandes organisées de jeunes mâles qu’il décrit comme de véritables hooligans qui le stupéfient par leur brutalité et leur dépravation : « hooligan bands of half a dozen or more and hang about the outskirts of the knolls, whose inhabitants they annoy by their constant acts of depravity » (G. Levick, ibidem, 1911). Selon Levick, « There seems to be no crime too low for these penguins » (« il semblerait qu’aucun crime ne soit assez abject pour ces manchots ») (G. Levick, ibidem, 1911).

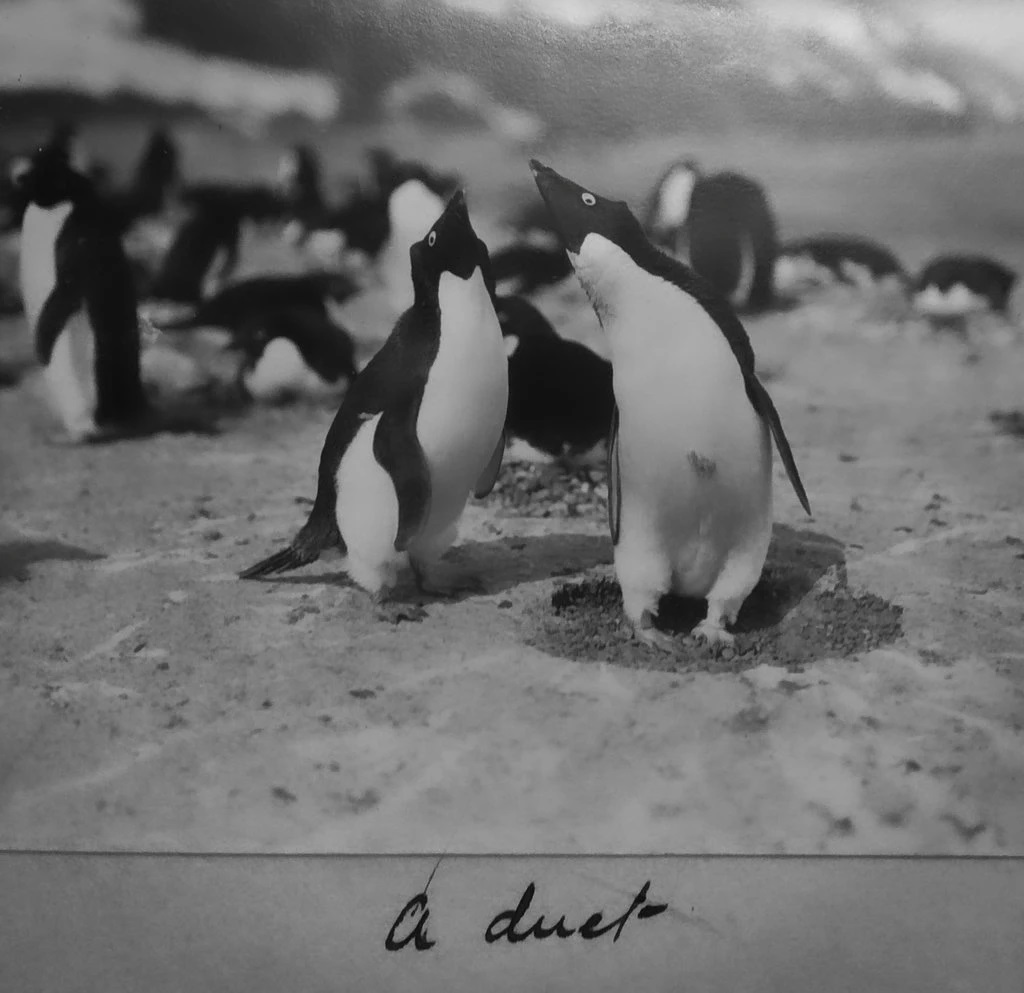

Couple de manchots Adélie en parade. Photo: Candice Michelot, CNRS, paru in TheConversation.com, le 23 août 2020, “Antarctique: dans les coulisses d’une mission scientifique qui suit les manchots Adélie”.

Traînant en bandes d’une demi-douzaine d’individus, parfois plus, en périphérie de la colonie, ou bien fondant lors de raids en plein cœur de celle-ci, ces jeunes coqs loubards paraissent mus par une force déviante incoercible qui les contraint à se jeter sur tout ce qui bouge… ou pas, afin de satisfaire des pulsions que Levick aurait été parfaitement incapable de soupçonner avant son étude in situ. Même si la réitération de leurs actes semble incommoder la colonie, celle-ci n’engage aucune mesure de rétorsion à l’encontre des jeunes fauteurs de trouble qui continuent donc en toute impunité de violenter leurs congénères. Actes répétés de sodomie, tentatives d’onanisme, assaut sur des mâles isolés, viols de femelles blessées, pédophilie sur des oisillons à peine sortis du nid (parfois sous le nez même de parents impuissants) entraînant souvent la mort, accouplement avec des pierres, avec le sol, jusqu’à la nécrophilie sur des cadavres putréfiés restés en place depuis la saison passée ; rien n’est épargné au malheureux Levick qui ne sait plus où donner de la tête pour échapper à ce spectacle qui l’horrifie. Tout autour de lui, dans un fracas étourdissant de piaillements rauques et dans une accumulation de merde rose vif, cette infestation de sexualité déviante soumet les principes moraux de son éducation édouardienne à la plus terrible des corruptions.

« I saw another act of astonishing depravity today. A hen which had been in some way badly injured in the hindquarters was crawling painfully along on her belly. I was just wondering whether I ought to kill her or not, when a cock noticed her in passing, and went up to her. After a short inspection he deliberately raped her, she being quite unable to resist him » (G. Levick, ibidem, 1911).

Levick note encore qu’un bon nombre de femelles paraissent ne pas échapper au désordre sexuel, et que ces dernières s’engagent dans des conduites qu’il assimile à une pantomime de prostitution. Effectivement, ces femelles séduisent les mâles de passage, et, en échange d’une pierre, matériau rare dans l’environnement de la colonie mais indispensable pour la construction des nids, elles s’abandonnent sciemment aux assauts de leurs « clients » et se laissent monter. Certaines d’entre elles, poussant le vice un cran plus loin, s’échappent avec la pierre sans laisser le temps à l’impétrant de passer à l’acte. Qui plus est, le vol de pierres, même déjà déposées dans les appareillages cyclopéens des nids, étant une pratique largement répandue au sein de la colonie, il n’est pas rare qu’une femelle se compromette plusieurs fois et obtienne successivement la même pierre.

Levick est incapable de supporter ce qu’il voit, il est comme obsédé par les formes que prend la sexualité des manchots. Il ne peut l’appréhender autrement qu’en assimilant celle-ci aux déviances sexuelles humaines, car, en étant le premier zoologiste à observer de tels comportements parmi les manchots, il ne dispose d’aucun élément de référence, ou de comparaison, dans le corpus scientifique pour les analyser objectivement, et avec le recul nécessaire, avant de tenter de les soumettre à la raison. Dès lors, l’anthropocentrisme et les préjugés moraux s’imposent à lui comme des filtres qui biaisent sa conception de la baise antarctique.

À un moment donné lors de son étude de terrain, Levick finit même par craindre pour sa propre personne et il en vient à redouter, dans une vision d’abomination innommable, de s’assoupir et de roupiller à proximité de ces bandes de manchots hooligan qui rôdent autour de lui et qu’aucun obstacle ne semble pouvoir arrêter…

Aujourd’hui, avec le recul que nous offrent les travaux d’éthologie effectués par des générations de zoologistes et d’éthologues, on discerne mieux le sens à donner aux agissements qui ont tellement perturbé Levick. D’abord, aussi évident que cela paraisse, il est toujours important de rappeler que les manchots ne sont que des bêtes, et que leur attribuer des motivations humaines, même déviantes, est une grave erreur méthodologique. Ce sont des bêtes, rien d’autre que des bêtes, et à ce titre l’instinct uniquement dicte leur conduite. Aussi bizarre, voire dérangée qu’elle semble être de prime abord, celle-ci doit pouvoir s’expliquer biologiquement parlant. Selon l’ornithologue Douglas Russell, également conservateur du Muséum d’histoire naturelle de Londres, qui a retrouvé la trace du manuscrit interdit de Levick en 2012, un siècle après son oubli plus ou moins fortuit, le comportement sexuel des manchots est d’abord conditionné par les spécificités du climat et du cycle des saisons en Antarctique (cf. « Dr. George Murray Levick (1876–1956) : Inpublished notes on the sexual habits of the Adélie penguin », Douglas G.D. Russell (ornithologue et conservateur au Musée d’histoire naturelle de Tring, en Grande-Bretagne), William J.L. Sladen (Institut médical John Hopkins, aux États-Unis), David G. Ainley (Cabinet de consultants en écologie H. T. Harvey & Associates), in Polar Record, Volume 48, Issue 4, 2012). Toujours selon Douglas Russel, à partir du mois d’octobre, les oiseaux ne disposent que de quelques semaines pour assurer la reproduction de leur espèce. Tout s’exécute alors dans une urgence séminale biologiquement contrainte, et chez les jeunes mâles, l’absence d’expérience les amène à ne savoir adéquatement discriminer les multiples stimuli qu’ils perçoivent de leur environnement. Ils réagissent à des signaux inappropriés, d’où leur apparente dérégulation pulsionnelle, leur supposée dépravation comme le croyait Levick. Il n’est ainsi rien qui ressemble plus à une femelle manchot consentante qu’un cadavre étalé sur la glace les yeux encore entrouverts ; conséquence malheureuse mais somme toute logique de la frigidité des femelles en Antarctique…

Lecteur, je suis arrivé au terme de mon atroce témoignage. J’ai livré à l’humanité en ces pages tremblantes, que seule une volonté terrifiée aura permis de rédiger, une mise en garde solennelle à l’encontre de ces manchots Adélie qui peuplent notre imaginaire de leur fallacieuse bonne mine. Ils sont pourtant ignobles. Puisse la sagesse de nos décideurs prendre connaissance de ces lignes avant qu’il ne soit trop tard ! Afin qu’ils prennent la seule décision qui s’impose pour éradiquer cette menace. Car, si les nations n’ont pas le courage de mettre un terme définitif au réchauffement climatique qui, année après année détruit toujours un peu plus l’habitat des manchots Adélie, ces derniers déclencheront alors sur nous une impitoyable campagne de réaction pour venir coloniser nos cités, vivre parmi nous, ou à notre place, dans une débauche de stupre et de merde. Et à bien y regarder, il est à craindre qu’en ces matières précises notre environnement leur paraisse déjà familier… « Monde de merde » comme nous l’a appris feu George Abitbol.

Quant à moi, je n’ignore pas le sort funeste qui m’est promis, à l’instar de ceux endurés par Mathurin Brisson et Henry-Marie de Blainville avant moi. Comme eux, je fais partie de ceux qui savent et en ont trop dit. Après avoir frôlé la mort pendant son hivernage forcé, George Levick a lui préféré dissimuler ses découvertes dans un carnet secret. Elles ont été révélées au public bien longtemps après sa disparition. En ce qui me concerne, après avoir couché noir sur blanc mon effroyable savoir, je ressens enfin comme une forme de soulagement. Un poids m’a quitté et je n’ai plus peur désormais de ce qui pourrait m’arriver. J’anticipe maintenant avec quiétude ce qui déjà attend dans l’hiver le moment opportun. J’ai déjà à une ou deux reprises remarqué des relents de matière fécale passer au travers l’espagnolette de mes fenêtres à la nuit tombée. Ces signes, mêmes fugaces, ne sauraient me tromper. Je les sais après moi. Je ne fuirai pas pourtant. C’est inutile désormais puisque j’ai dit tout ce que j’avais à dire…

Arnaud Hédouin

Les manchots

Une première version de ce texte a été publiée sur le blog Charabanc.

![Photo: George Levick, in Antarctic penguins ; a study of their social habits, by Dr. George Murray Levick, Zoologist to the British Antarctic Expedition [1910-1913], William Heinemann Ed., London, 1914.](https://delibere.fr/wp-content/uploads/16-1.jpg)

0 commentaires