Des ordonnances littéraires destinées à des patients choisis en toute liberté et qui n’ont en commun que le fait de n’avoir rien demandé.

Une de mes amies enseigne à la fac. Elle aime ça, malgré les réformes bureaucratiques incessantes qui l’empêchent de travailler sereinement, malgré le manque cruel et croissant de moyens, malgré la somme de travail à abattre tout au long de l’année, malgré les menaces qui pèsent sur l’enseignement supérieur et sur les sciences humaines en particulier… Elle aime tellement cela qu’elle va parfois jusqu’à accepter, à la demande de certains de ses collègues, d’aller faire des conférences aux étudiants d’autres universités. Au tout début de l’année dernière, elle a ainsi accepté d’aller faire une conférence de 2 heures aux étudiants d’une université que je ne nommerai pas mais qui est située à 240 km de Paris (moins d’1h30 en TGV). Son collègue lui avait annoncé triomphalement qu’elle serait même payée pour la peine, ce qui, il est vrai, n’est pas si courant que cela dans un métier où l’on a pour habitude de réaliser bien des travaux et des déplacements bénévolement.

Elle va donc faire sa conférence. Qui se passe au mieux.

Six à huit mois plus tard, elle est payée pour sa peine (délai tout à fait acceptable, les enseignants attendent souvent bien plus longtemps) : 66 euros, soit 33 euros l’heure. Bon, m’avait-elle alors confié, la prochaine fois je ne passerai pas plus de 2 heures à remplir et réunir les différents papiers nécessaires à ce défraiement, je la leur offrirai, ma conférence : cadeau, les gars.

Le chapitre, cela dit, semblait clos.

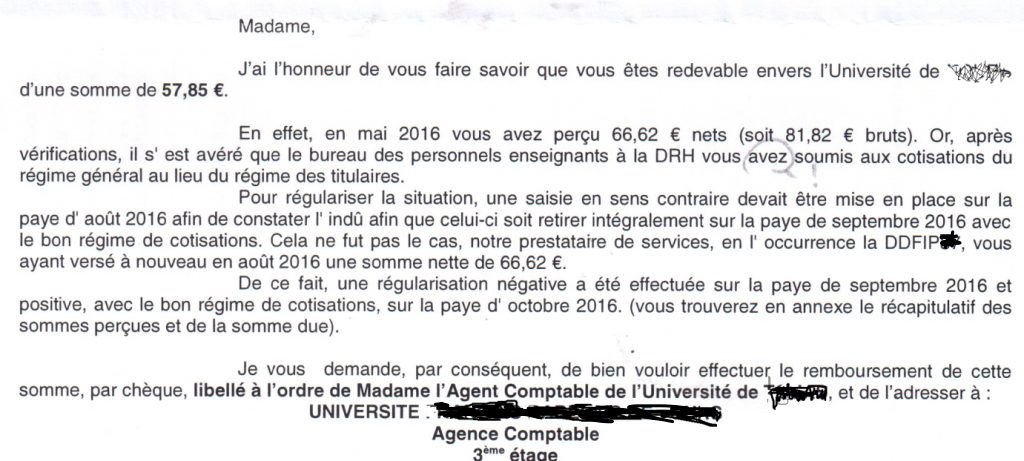

Seulement, juste avant Noël, et donc presque un an après sa conférence, elle reçoit le courrier suivant :

Vous ne comprenez rien à ce courrier ? Mon amie non plus n’a rien compris. Si ce n’est qu’elle allait les payer cher en emmerdements, ces 66 euros miraculeusement touchés. Elle a lu le mot “saisie”, l’absence d’excuses pour ce qui semble être une gestion calamiteuse, le ton menaçant, les fautes d’orthographe (remarquez qu’elle n’a entouré que la plus grave des fautes, réflexe de prof, mais réflexe maîtrisé tout de même).

Et puis, dans la foulée, elle s’est sentie fatiguée, découragée.

Alors, bien que je sache que cela n’ôtera pas de ses épaules cet épuisement qui fatalement un jour ou l’autre s’abat sur tout enseignant plein de bonne volonté, je voudrais mettre mon grain de sel dans cette histoire et prescrire à la chef de bureau ayant pondu ce chef-d’œuvre de politesse, de savoir-vivre et de correction grammaticale à la veille de Noël de quoi se refaire une santé mentale afin, sait-on jamais, d’attaquer l’année 2017 dans de meilleures dispositions.

Madame (car c’est une dénommée Nicole B. qui signe la missive de Noël), madame, vous me ferez le plaisir, durant cette pause de fin d’année, de lâcher un peu votre ordinateur, vos tableaux Excel bourrés d’erreurs et, dans la foulée, ceux que vous agressez de vos courriers comminatoires et vous allez attraper là tout de suite sans perdre une minute un livre, je dis bien un livre, que vous allez lire de la première page jusqu’à la dernière. Et ce livre (je vous rappelle que ce type d’objet peut être déniché tout à fait facilement dans les librairies ou les bibliothèques, lieux dont vous avez sans doute entendu parler) s’intitule La Vie secrète du fonctionnaire, d’Arnaud Friedmann (JC Lattès). Dix portraits, dix nouvelles : des agents de la fonction publique. Chef de pôle au conseil départemental, directeur adjoint d’une maison de retraite ou guichetier à la SNCF, tous rament, tous souffrent, tous rêvent aussi. Ainsi le commandant Joëlle B. qui doit, sur ordre de sa hiérarchie, faire du chiffre et coller cinquante contraventions par jour « pour excès de vitesse dans un secteur composé des arrondissements de la capitale les plus embouteillés ». Car il peut en effet arriver qu’un agent reçoive des ordres stupides, n’est-ce pas ?

Madame (car c’est une dénommée Nicole B. qui signe la missive de Noël), madame, vous me ferez le plaisir, durant cette pause de fin d’année, de lâcher un peu votre ordinateur, vos tableaux Excel bourrés d’erreurs et, dans la foulée, ceux que vous agressez de vos courriers comminatoires et vous allez attraper là tout de suite sans perdre une minute un livre, je dis bien un livre, que vous allez lire de la première page jusqu’à la dernière. Et ce livre (je vous rappelle que ce type d’objet peut être déniché tout à fait facilement dans les librairies ou les bibliothèques, lieux dont vous avez sans doute entendu parler) s’intitule La Vie secrète du fonctionnaire, d’Arnaud Friedmann (JC Lattès). Dix portraits, dix nouvelles : des agents de la fonction publique. Chef de pôle au conseil départemental, directeur adjoint d’une maison de retraite ou guichetier à la SNCF, tous rament, tous souffrent, tous rêvent aussi. Ainsi le commandant Joëlle B. qui doit, sur ordre de sa hiérarchie, faire du chiffre et coller cinquante contraventions par jour « pour excès de vitesse dans un secteur composé des arrondissements de la capitale les plus embouteillés ». Car il peut en effet arriver qu’un agent reçoive des ordres stupides, n’est-ce pas ?

Et il suffit d’un rien, d’une lettre mal aimable et absurde peut-être, reçue à la veille de Noël, pour qu’ils craquent, ces fonctionnaires, pour que ressortent les années de souffrance accumulée, la maltraitance stoïquement supportée, les insultes ravalées. Parce que, madame Nicole B., et vous devriez le savoir mieux que personne, un agent du service public, ça peine tout au long de l’année, c’est dénigré, c’est mal payé et parfois avec beaucoup de retard, mal protégé par une mutuelle hors de prix et inefficace, et ça peut craquer. Et le désespoir d’un fonctionnaire, madame Nicole B., celui d’un être garant du bien commun mais agoni par les journaux et les politiques, vous savez où ça peut le mener, vous ?

Ils résistent, ils résistent, les personnages d’Arnaud Friedmann, et il leur faut pour cela une foi hors du commun, celle peut-être que vous n’avez plus, madame Nicole B., pour écrire des épîtres aussi incompréhensibles, ravagées de fautes et de bêtise. Prenez un moment, et demandez-vous ce qui vous pousse le matin à vous lever, à partir au bureau et à envoyer de telles menaces par la poste.

« On peut rentrer chez soi – écrit Arnaud Friedmann –, prendre le temps d’une douche, le temps de ranger ses affaires. Passer un appel à son N+1 pour lui dire qu’on ne viendra pas cet après-midi ? Qu’on lui expliquera, oui. Demain. D’ailleurs, demain, on ne sait pas si on viendra non plus. Ça va, oui, plutôt bien, même. Il y a eu des grèves, mais ce n’est pas la raison. Ce n’est pas la raison puisqu’on est chez soi, à l’heure prévue. Allongée dans son lit, fenêtre ouverte, à se demander si on osera pour de bon, demain, après-demain, ne pas retourner travailler. Ne plus y retourner. Changer les choses. En sachant que les chances sont minces, très minces, de trouver ce courage-là, ou cette inconscience-là. Inexistantes. »

Ah, et j’espère que vous avez passé de bonnes fêtes, madame Nicole B., que vous vous êtes gavée aussi de dinde, de chocolats et d’alcools en tous genres, et que vous nous revenez rassasiée, calmée, apaisée. Pour l’orthographe, on verra plus tard, à chaque jour suffit sa peine, comme le répète toujours l’un de mes confrères.

Nathalie Peyrebonne

Ordonnances littéraires

0 commentaires