Des ordonnances littéraires destinées à des patients choisis en toute liberté et qui n’ont en commun que le fait de n’avoir rien demandé.

Ce qui est arrivé a surpris tout le monde. Pas de signe avant-coureur, aucune annonce, aucune menace, voilée ou pas.

La ville avait l’air tout à fait calme en ce jour d’élection. Quelle stupeur, du coup, à l’annonce des résultats. Impensable. Mais qu’à cela ne tienne, pas de panique, on reprend tout et on recommence : on organise de nouvelles élections (c’est une astuce parfois utilisée lorsque les suffrages ne vont pas dans le bon sens). D’où de nouveaux résultats. Et là, rebelote : quatre-vingt-trois pour cent de votes blancs.

Alors tout s’emballe. Le gouvernement, ni une ni deux, demande l’application de l’état d’exception à la ville responsable de “ces bulletins blancs qui ont asséné un coup brutal à la normalité démocratique”. Il faut, c’est évident, endiguer cette “peste morale”. La police est sur les dents, sommée d’“éradiquer le mal à sa source”. On commence bien entendu par soupçonner les anarchistes, mais la piste doit malheureusement être écartée. Très vite, on passe de l’état d’exception à l’état de siège pour une durée indéterminée, “avec couvre-feu obligatoire, fermeture des salles de spectacle, patrouille intensive des rues par les forces militaires, interdiction absolue d’entrer dans la ville et d’en sortir” car il s’agit là, ne nous y trompons pas, d’une “utilisation légale abusive” de la loi électorale rendue possible par une “inattention imprudente du législateur”. Et voici une capitale – dixit le Président – engagée tout entière “sur la voie tortueuse de la subversion, de l’indiscipline, du défi le plus pervers et le plus diabolique jamais lancé au pouvoir légitime de l’État au cours de la longue histoire des nations”. Les autorités réagissent brutalement, certes, mais c’est bien normal, c’est leur rôle, n’est-ce pas, car “une règle invariable du pouvoir veut qu’il vaut mieux couper les têtes avant qu’elles ne se mettent à penser, car après ce sera probablement trop tard”. Bien sûr, on va trouver des coupables, quitte à les fabriquer de toutes pièces.

Que les “tenants de la subversion” organisent des manifestations n’y changera rien, ça ferait même presque rire le ministre de l’Intérieur : “Que veulent-ils obtenir en manifestant, les manifs ne servent jamais à rien, sinon nous ne les autoriserions pas”.

Le récit de José Saramago, dont je n’ai livré là que des bribes, raconte la démocratie et ses fragilités, la politique, la subversion, la théorie du complot, la violence. Chez l’auteur portugais, si les citoyens décident un jour de bloquer le système, c’est “parce qu’ils étaient déçus et qu’ils n’avaient pas trouvé d’autre façon de faire comprendre une bonne fois pour toutes le degré de leur désillusion, qu’ils auraient pu déclencher une révolution, mais que ça ne manquerait pas d’entraîner quantité de morts et qu’ils ne voulaient pas ça, que toute leur vie durant, patiemment, ils étaient allés déposer leur bulletin dans les urnes et qu’on en avait le résultat sous les yeux, tout ça c’est pas de la démocratie, c’est du n’importe quoi”.

En France, en ce moment, les places et les rues sont pleines d’hommes et de femmes qui parlent de désillusions, d’injustices, mais aussi d’envie de renouveau, de rêves d’avenir, ce sont des gens qui passent leurs Nuits debout, qui refusent de se coucher pour que quelque chose se lève, une brise nouvelle, des idées un peu moins éculées, un peu moins contraintes, un peu plus ambitieuses.

À tous ceux-là, mais aussi à tous ceux qui les observent de loin avec crainte, méfiance ou embarras (et à Samuel Potier, rédacteur en chef adjoint du Figaro, qui les décrit comme “un bouillon infect de gauchisme, de violences et de sectarisme”), je conseille vivement le roman de Saramago. Ils pourront y lire que “certaines personnes restent debout même quand elles sont abattues”, la nuit, le jour, le jour, la nuit, sous la pluie ou le soleil. Ensemble. Têtes pensantes et agissantes que l’on n’a pas pu couper.

Tous ces gens qui restent dehors la nuit veulent reprendre un peu de leur vie en main, s’opposer, et peut-être même construire. Comme ça, tranquillement. C’est fou ce qu’ils ressemblent aux “blanchards” (blanchards : ceux qui votent blanc) du roman de Saramago.

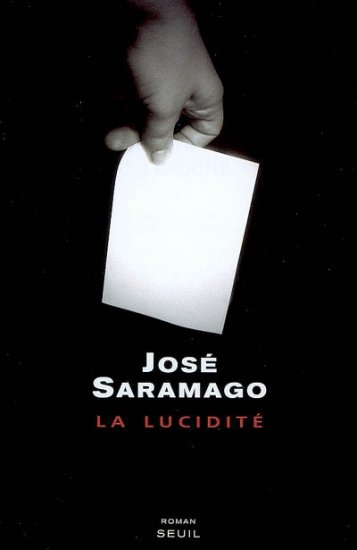

Son titre ? La lucidité (“Lucidité : Faculté de voir et de comprendre les choses avec clarté et justesse ; caractère de celui ou de ce qui est lucide / Don de double vue”).

La lucidité de ceux qui ne veulent plus dormir la nuit.

Sinon, il y a aussi la solution adoptée au début par le commissaire du roman en question : “Il était couché sur le dos, les mains croisées sous la nuque et il regardait le plafond comme s’il attendait qu’un conseil lui vienne de là-haut ou du moins ce qu’on appelle généralement une opinion sans engagement. Peut-être parce qu’il était insonorisé, et donc sourd, le plafond n’eut rien à lui dire, sans compter que comme il passait la plupart du temps seul il avait déjà pratiquement perdu l’usage de la parole.”

Comme quoi les plafonds, la nuit, sont terriblement emmerdants.

Rien à attendre de ce côté-là.

Franchement, autant rester debout, dehors, la nuit, à voir s’il reste des têtes n’ayant pas perdu l’usage de la parole et de la pensée.

Tout, mais pas les plafonds, hein.

Nathalie Peyrebonne

Ordonnances littéraires

José Saramago, La Lucidité, traduit par Geneviève Leibrich, éditions du Seuil, 2006.

[print_link]

0 commentaires