Plantes épiphytes, diatomée biologique et goutte d’eau sont au même titre que la fibre de carbone, les polymères ou les LED les « matériaux » inspirants, constitutifs des recherches de Ross Lovegrove, exposées dans « Convergence ». Sommes-nous dans une galerie d’art, devant des œuvres d’exception organiques et poétiques ? Ou face à des capsules spatiales d’un laboratoire scientifique ?

Nous sommes en fait tout esbaudis devant les pièces de ce designer industriel britannique, né en 1957 à Cardiff. Il est présenté par le Centre Pompidou et la commissaire de cette exposition, Marie-Ange Brayer, comme « un des premiers à avoir intégré les outils numériques dans sa pratique ». Il a toujours travaillé « en relation avec l’architecture », en explorant « les sciences naturelles à l’aune du champ computationnel ». Cela se traduit dès les années 90 avec Eye Camera, appareil photographique digital moulé en élastomère, une forme biomorphique qui épouse la main, telle une prothèse de l’homme.

Ross Lovegrove a développé très vite son concept d’« essentialisme organique ». Il s’inspire de la nature, en combinant ingénierie intelligente, technologies numériques et évolution biologique. Ce qui se traduit par la chaise Go Chair (1998-2001), où la forme (en magnésium moulé par injection) est réduite à un squelette, qui semble avoir poussé comme dans un processus naturel. La table Ginkgo (2003-2006) en fibre de carbone évoque la croissance de cet arbre primitif, et sa feuille à trois pétales. La bouteille en plastique d’eau minérale Ty Nant (2000) est non seulement très maniable, mais le contenant reste fluide, confondu avec les reflets du contenu. L’escalier DNA (2005) en fibre de verre et de carbone fait converger la double hélice de l’ADN et la structure osseuse. Des objets économes, avec le moins de matière possible, de la légèreté, une liquidité même, des silhouettes toutes de courbes et de contre-courbes, en mouvement, comme une nature artificielle évolutive, mais durable.

Ross Lovegrove a développé très vite son concept d’« essentialisme organique ». Il s’inspire de la nature, en combinant ingénierie intelligente, technologies numériques et évolution biologique. Ce qui se traduit par la chaise Go Chair (1998-2001), où la forme (en magnésium moulé par injection) est réduite à un squelette, qui semble avoir poussé comme dans un processus naturel. La table Ginkgo (2003-2006) en fibre de carbone évoque la croissance de cet arbre primitif, et sa feuille à trois pétales. La bouteille en plastique d’eau minérale Ty Nant (2000) est non seulement très maniable, mais le contenant reste fluide, confondu avec les reflets du contenu. L’escalier DNA (2005) en fibre de verre et de carbone fait converger la double hélice de l’ADN et la structure osseuse. Des objets économes, avec le moins de matière possible, de la légèreté, une liquidité même, des silhouettes toutes de courbes et de contre-courbes, en mouvement, comme une nature artificielle évolutive, mais durable.

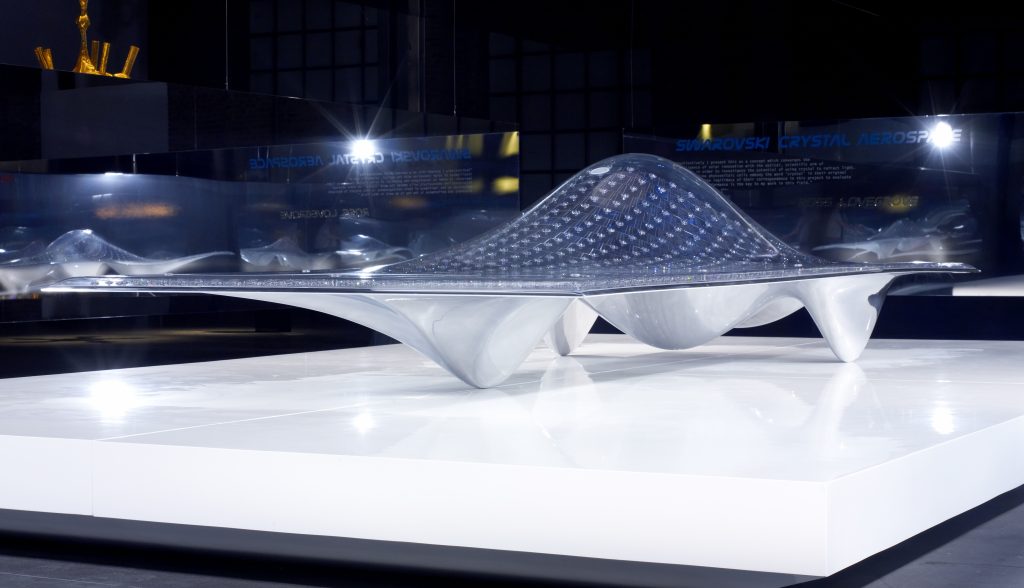

Ce designer-chercheur gallois prône des principes écologiques clairs, « vivre sans polluer la planète », qu’il concrétise dans une « esthétique douce » et humaniste pour créer « une conscience universelle ». Sa pièce phare et bien réelle est le lampadaire de ville Solar Tree (2006-2010), un tronc en acier vert pomme avec des feuilles rondes équipées de LED (diodes électroluminescentes) et de capteurs solaires connectés à une batterie. Il éclaire une famille entière de prototypes plus fictionnels. Où l’on trouve surtout la Generator House, une maison autosuffisante à l’énergie solaire qui pourrait s’implanter un peu partout, en pleine nature. Où l’on se rendrait en véhicule solaire également, avec le concept-car Crystal Aerospace conçu avec Swarovski. C’est comme un gros bijou volant à l’entrée de l’exposition, qui fait le lien entre art, sciences et transports, qui rayonne sur ses panneaux photovoltaïques de l’éclat du cristal.

Ce designer-chercheur gallois prône des principes écologiques clairs, « vivre sans polluer la planète », qu’il concrétise dans une « esthétique douce » et humaniste pour créer « une conscience universelle ». Sa pièce phare et bien réelle est le lampadaire de ville Solar Tree (2006-2010), un tronc en acier vert pomme avec des feuilles rondes équipées de LED (diodes électroluminescentes) et de capteurs solaires connectés à une batterie. Il éclaire une famille entière de prototypes plus fictionnels. Où l’on trouve surtout la Generator House, une maison autosuffisante à l’énergie solaire qui pourrait s’implanter un peu partout, en pleine nature. Où l’on se rendrait en véhicule solaire également, avec le concept-car Crystal Aerospace conçu avec Swarovski. C’est comme un gros bijou volant à l’entrée de l’exposition, qui fait le lien entre art, sciences et transports, qui rayonne sur ses panneaux photovoltaïques de l’éclat du cristal.

« Rayonner » est le mot qui caractérise les œuvres de Ross Lovegrove. Rayonne la voiture électrique Twin’Z pour Renault (2013), très épurée, mais striée par des lignes vertes fluos qui la dessinent, symbolisant les flux d’énergie. Le pavillon Lasvit Liquid Kristal (déjà expérimenté à Milan en 2012) est une architecture en verre recréant un milieu aquatique translucide et irradiant. L’étrange ovni Barrisol Cocoon (2016-2017), enveloppe cruciforme dorée en mylar Barrisol (plafond tendu) abrite l’installation vidéo électro-organique, Instinctive Override : sur cette forme de cétacé en fibre de verre, des filaments luminescents diffusent un mouvement continu, aérodynamique, à une vitesse qui serait supersonique, pour simuler « la mobilité de demain ».

Si ces capsules ou objets nous percutent, c’est qu’ils « rayonnent » physiquement sur nos corps, devant nos yeux, mais aussi comme des espaces mentaux renouant avec notre environnement naturel « primal ». Dans une fusion entre innovation et émotion, dans une continuité entre matière et espace. Un monde naissant où l’on a déjà adopté des objets du quotidien, comme l’applique tourbillonnante Nebula (2012, Artémide), le vélo Bamboo (2001-2008), ou la chaise Supernatural (2008, Moroso). Mais d’autres formes étranges ne font que nous regarder, encore glacées et distantes, elles n’ont que la peau et les os, sculptures porteuses d’un futur rêvé optimiste mais pas toujours incarné. Même si Lovegrove n’est pas un illuminé, il travaille avec les industries aéronautiques et automobiles. El il continue à dessiner, à mettre sa main en jeu, pour lutter contre « l’esthétique formatée » des logiciels, pour sauvegarder son imagination personnelle en « convergence » avec l’art.

Judicieusement voisine, l’exposition « Imprimer le monde » complète et diversifie la colonne vertébrale des prospections de Lovegrove. S’additionnent les œuvres imprimées en 3D d’une quarantaine d’artistes, designers et architectes. Tout peut être imprimé, de l’aérogel de graphène aux vaisseaux sanguins, à toutes les échelles, dans cet observatoire-inventaire de formes nouvelles et complexes. Comme Growth Titanium Table (Titane, 2016) de Mathias Bengtsson. La fonctionnalité plus accessible, dans une rencontre entre artisanat et numérique, s’y exprime aussi, avec un paravent en ramures de châtaigner et connexions en 3D PLA, réalisé par les frères Bouroullec. On peut hacker des objets comme le fait le designer Jesse Howard. Serons-nous tous des Facteur Cheval chimériques et numériques, après avoir été inspirés par l’impressionnante installation Grotto II (2017). C’est du « digital grotesque » imprimé en sable de silice par Michael Hansmeyer et Benjamin Dillenburger. La dimension sonore spatialisée et immersive en 3D est aussi explorée grâce à l’Ircam, la compositrice Olga Neuwirth et le vidéaste Tal Rosner. Ils nous transportent dans l’église San Lorenzo de Venise, lieu de la création de Prometeo de Nono, scénographié par Renzo Piano.

Judicieusement voisine, l’exposition « Imprimer le monde » complète et diversifie la colonne vertébrale des prospections de Lovegrove. S’additionnent les œuvres imprimées en 3D d’une quarantaine d’artistes, designers et architectes. Tout peut être imprimé, de l’aérogel de graphène aux vaisseaux sanguins, à toutes les échelles, dans cet observatoire-inventaire de formes nouvelles et complexes. Comme Growth Titanium Table (Titane, 2016) de Mathias Bengtsson. La fonctionnalité plus accessible, dans une rencontre entre artisanat et numérique, s’y exprime aussi, avec un paravent en ramures de châtaigner et connexions en 3D PLA, réalisé par les frères Bouroullec. On peut hacker des objets comme le fait le designer Jesse Howard. Serons-nous tous des Facteur Cheval chimériques et numériques, après avoir été inspirés par l’impressionnante installation Grotto II (2017). C’est du « digital grotesque » imprimé en sable de silice par Michael Hansmeyer et Benjamin Dillenburger. La dimension sonore spatialisée et immersive en 3D est aussi explorée grâce à l’Ircam, la compositrice Olga Neuwirth et le vidéaste Tal Rosner. Ils nous transportent dans l’église San Lorenzo de Venise, lieu de la création de Prometeo de Nono, scénographié par Renzo Piano.

Il est heureux qu’à travers ces deux volets du nouveau programme annuel « Mutations/Créations », le Centre Pompidou renoue avec la démarche du CCI (Centre de création industrielle), si fructueuse pour la compréhension du design dans les années 80. Mais se dégage pour l’instant, de cet incubateur d’idées, un positivisme esthétique, optimiste par rapport aux mutations numériques. Dans cet état d’impressions, pas de réserves contrairement à la récente Biennale de design de Saint-Etienne, manifeste critique du « digital labor ».

AMF

Deux expositions Mutations/Créations : « Imprimer le monde » jusqu’au 19 juin, et « Ross Lovegrove. Convergence« , jusqu’au 3 juillet au Centre Pompidou à Paris. Deux catalogues.

0 commentaires