« People are strange », chantait avec vigueur Jim Morrison [1], parfois dans un état second, mais toujours avec raison. Cependant, même sans l’abus de substances licites ou illicites, force est de constater que la bizarrerie est sans doute la chose au monde la mieux partagée, quoique la tentation de la normalité ait pu être assez « tendance ». Nicolas de Crécy publiait, en 2004, son livre intitulé Des gens bizarres, dont les éditions Cornélius ont eu la très bonne idée de proposer cette année une réédition augmentée. Il ne s’agit pas là à proprement parler d’une BD, plutôt d’un ouvrage d’illustrations commentées, assurément d’une œuvre d’art, servi dans sa présentation par l’excellente qualité de l’édition.

« People are strange », chantait avec vigueur Jim Morrison [1], parfois dans un état second, mais toujours avec raison. Cependant, même sans l’abus de substances licites ou illicites, force est de constater que la bizarrerie est sans doute la chose au monde la mieux partagée, quoique la tentation de la normalité ait pu être assez « tendance ». Nicolas de Crécy publiait, en 2004, son livre intitulé Des gens bizarres, dont les éditions Cornélius ont eu la très bonne idée de proposer cette année une réédition augmentée. Il ne s’agit pas là à proprement parler d’une BD, plutôt d’un ouvrage d’illustrations commentées, assurément d’une œuvre d’art, servi dans sa présentation par l’excellente qualité de l’édition.

Bien qu’on lui donne différents noms moins rebutants, comme « personnalité », « singularité » ou « originalité », en tentant de conserver un lien avec une certaine normalité centrifuge, c’est la bizarrerie qui nous caractérise, car elle est à la fois ce qui nous écarte du commun et construit notre individualité. Dali la définissait sans doute mieux que tout autre par son comportement même, justifié par l’affirmation « je suis excentrique, mais concentrique » [2]. Il montrait ainsi que son décalage par rapport à la norme était le vecteur de son recentrement, vers ce qui faisait son identité personnelle la plus propre.

Bref [3] il arrive donc que l’on achète une BD pour se retrouver avec, dans les mains, une véritable œuvre d’art à feuilleter délicatement. C’est souvent le cas avec les ouvrages de Nicolas de Crécy, car son trait et son propos, depuis son étonnant Foligatto (Les Humanoïdes associés, 1991) jusqu’à La République du catch (Casterman, 2015), nous plongent systématiquement dans un monde parallèle, à la fois onirique et expressionniste, dans lequel évoluent des foulent de « gens bizarres », et pas seulement parce qu’il s’agit d’animaux anthropomorphes, comme le chien mécanicien, héros éponyme de Salvatore (Dupuis, 2005-2010), ou le manchot pianiste de La République du catch. Car Léonce Houx-Wardiougue, dit Léon la came (Casterman, 2004), en patriarche de grande famille fumeur de cannabis, est loin de présenter le modèle classique du capitaliste bourgeois, pas plus que celui du grand-père…

Loin de nous la prétention de présenter ici une traversée de l’œuvre foisonnante et profondément originale – « vous avez dit bizarre ? » – de Nicolas de Crécy, dont chaque album nous plonge dans un monde à part entière, de même que chacune des pages Des gens bizarres ouvre une fenêtre sur un univers différent. Véritable « œuvre ouverte », au sens que donnait Umberto Eco à ce syntagme en 1965 et comme, dans un autre genre, Si par une nuit d’hiver un voyageur d’Italo Calvino [4], il revient au lecteur de poursuivre l’histoire dont le texte propose un « pitch » [5] percutant, tandis que l’illustration vous invite à lui donner vie. Presque un défi, car serez-vous capable d’imaginer les aventures des « tubes de colle en congé », pour lesquels on sait seulement qu’ils sont « amoureux », et qu’ils « prennent enfin quelques jours de vacances, cahotant à vive allure sur les chemins de campagne parfumés de tulipes » ? De conter les aventures de « l’hippopotame », « tombée amoureuse d’un rocher surplombant l’océan », où elle a construit sa cabane, y attendant le prince charmant ? Ou encore de résister au dégoût et de donner leur chance aux « deux sympathiques crottes de nez », qui vivent « tête à l’envers, sous le plateau de la table de la cuisine » du « monsieur qui ne se mouche jamais » ?

Comme une boussole qui nous orienterait sur un éventail complexe de possibilités de voyages imaginaires, ces « gens bizarres » ne sont pas toujours aussi étranges qu’ils peuvent paraître au premier abord. Exagération de caractères et des formes graphiques, ils mettent en lumière des comportements somme toute classiques et habituellement anodins, rendus visibles par leur passage à la limite. Le style de Crécy illustre particulièrement bien cela, car, à la manière de l’expressionnisme allemand de Schiele ou Kokoschka, il présente des personnages déstructurés, dont le dessin exprime parfaitement le caractère. Ce sont les passions à l’œuvre qui donnent leur tremblé aux traits, où l’on retrouve aussi parfois des superpositions de lignes nous orientant cette fois vers des dessins proches de ceux de Giacometti.

Pour ne parler que d’un album un peu plus en détail, le Journal d’un fantôme (Futuropolis, 2007), le dessin de celui que l’on nomme le « Manager » traduit son comportement de dragueur macho, lourdingue et gluant – dont l’actualité récente semble démontrer chaque jour la banalité. Plus encore qu’une histoire, ce Journal a pour propos premier la créativité artistique elle-même, son processus complexe d’élaboration, ainsi qu’une peinture autobiographique relevant de l’autofiction [6]. Car le Manager, mais aussi Boris, le « faux-prêtre », semblent se donner comme des doubles exacerbés de Crécy, exagérant certains traits, réels ou supposés, de son caractère. Crécy qui lui-même apparaît plus clairement dans l’avion du retour, assis au côté de notre fameux « fantôme », narrant à la première personne le début de cette histoire en deux parties.

Le fantôme lui-même est un dessin doué de parole, errant dans l’univers iconographique des mangas, la première partie de l’histoire se déroulant au Japon. Il est plutôt une simple ébauche au début, qui exprime la difficulté de sa genèse et de sa mise en forme, par exemple en évoquant la peine qu’il a à tenir dans la durée l’idée, assez absurde, de prendre l’aspect d’une tour Eiffel en short, puisqu’il s’agit, pour le « Manager » qui est graphiste, de trouver une mascotte pour la candidature de Paris aux JO… Errant dans un univers pictural japonais, le fantôme doit s’en inspirer pour trouver sa propre personnalité. Univers qui le fascine, le faisant considérer toutes ces images comme de véritables divinités, s’émerveillant devant la « puissance métaphysique » de Qoo, qui est en fait le logo d’un jus de pomme industriel. Caricature malhabile, simple bulle au départ, le fantôme va devoir parcourir le long chemin vers la divinisation dont ces « dieux » qui ornent rues et objets illustrent la perfection.

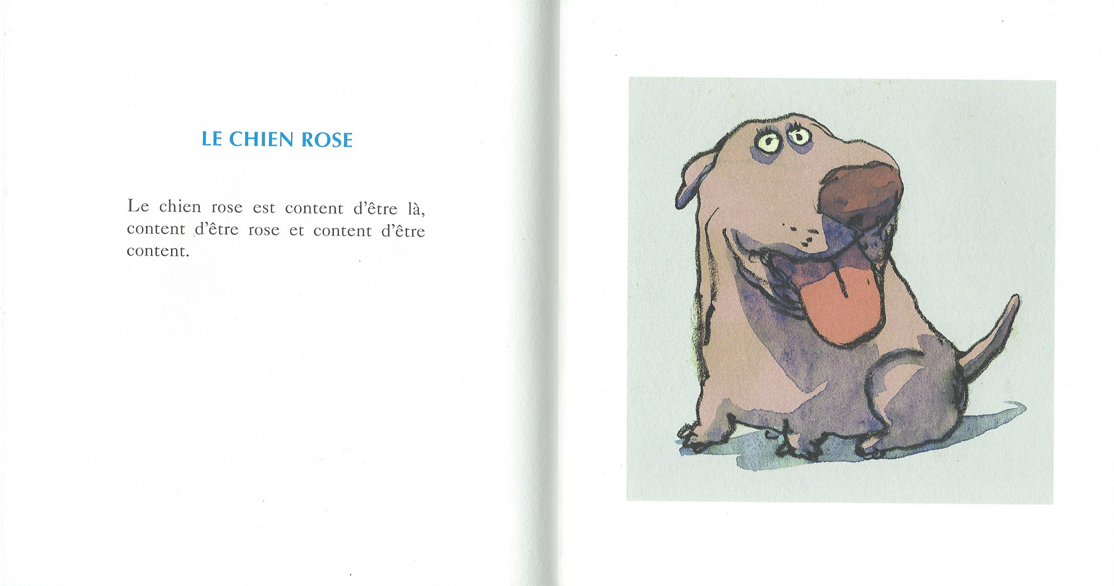

Car « les dessins sont des dieux ». Cette citation du Journal d’un fantôme, apparemment anodine, nous invite à appréhender autrement tous ces « gens bizarres », dont certains nous fascinent plus que d’autres, révélant ainsi ce que nous sommes. Au risque d’en finir totalement avec les derniers lambeaux de sérieux de ma réputation, le « chien rose », mon semblable mon frère, figure en tête de mon panthéon personnel…

« Les dessins sont des dieux » recèle une vérité profonde, l’amorce d’une réflexion sur le statut des images dans notre monde, et la manière dont elles ont acquis ce statut de divinité. Le propos n’est pas non plus nouveau, et la querelle des images au Moyen-Âge (VIIIIe-IXe siècles), ou encore la réaction de Bernard de Clairvaux (XIe-XIIe siècles) face à la débauche artistique des clunisiens, marque bien la frontière ténue entre l’image et l’idole. Cette idole [7] arrêtant le regard — contrairement à l’icône qui se laisse traverser vers la transcendance — prend la place du divin et attache l’homme à l’immanence, à l’instar du veau d’or que découvre Moïse à sa descente du Sinaï. S’il est facile et courant de dénoncer notre société comme iconolâtre, ayant sacrifié la profondeur à un effet de surface en se perdant dans l’adoration des images, il serait sans doute plus intéressant de nous pencher sur la manière dont ces images sont en réalité une mise en visibilité de notre profondeur. Voir comment certaines images ne sont pas de simples figures, mais constituent l’avènement d’une réalité qu’elles seules peuvent prendre en charge… Rassurez-vous, nous ne le ferons pas ici, du moins pas aujourd’hui…

Redescendons donc vers nos gens bizarres. Car, vous le comprenez à présent, c’est bien à vous désormais de faire œuvre créatrice, de laisser enfin libre cours à votre imaginaire pour donner à ces personnages proposés par Nicolas de Crécy une existence véritable. D’apprendre à ne pas se laisser envahir par les images, mais à les transformer en vecteurs d’expression de votre imaginaire, les investir pour en faire des affleurements de votre « moi » le plus propre. Car telle est la caractéristique des grandes œuvres : elles font du processus créatif une expérience partagée, dans laquelle le spectateur ou le lecteur ne sont pas des récepteurs passifs, mais bien des acteurs, œuvrant eux aussi sur proposition de l’artiste.

0 commentaires