La littérature quand elle puise sa matière au plus près de l’humain est un rocher dans le courant inarrêtable du temps. On s’y accroche pour ne pas se laisser emporter par l’oubli, pour résister à l’effacement d’une actualité amnésique. Les débuts de la pandémie du covid, la «première vague» du printemps 2020 qui a fait en six semaines vingt mille décès à l’hôpital tandis que la population découvrait l’expérience inconcevable du confinement, ont été vécus collectivement comme un séisme dont les secousses font encore trembler. Mais, paradoxalement, ces mois de «crise» semblent contenus dans un passé indéfini à la fois proche et déjà lointain, presque irréel. Nous avons été si pressés de tourner la page de cette mauvaise séquence de l’histoire commune, alors que les blessures physiques et psychiques ne sont pas refermées, particulièrement celles des personnels des hôpitaux, ces femmes et ces hommes qui ont fait face à l’impensable dans l’urgence et le manque de moyens.

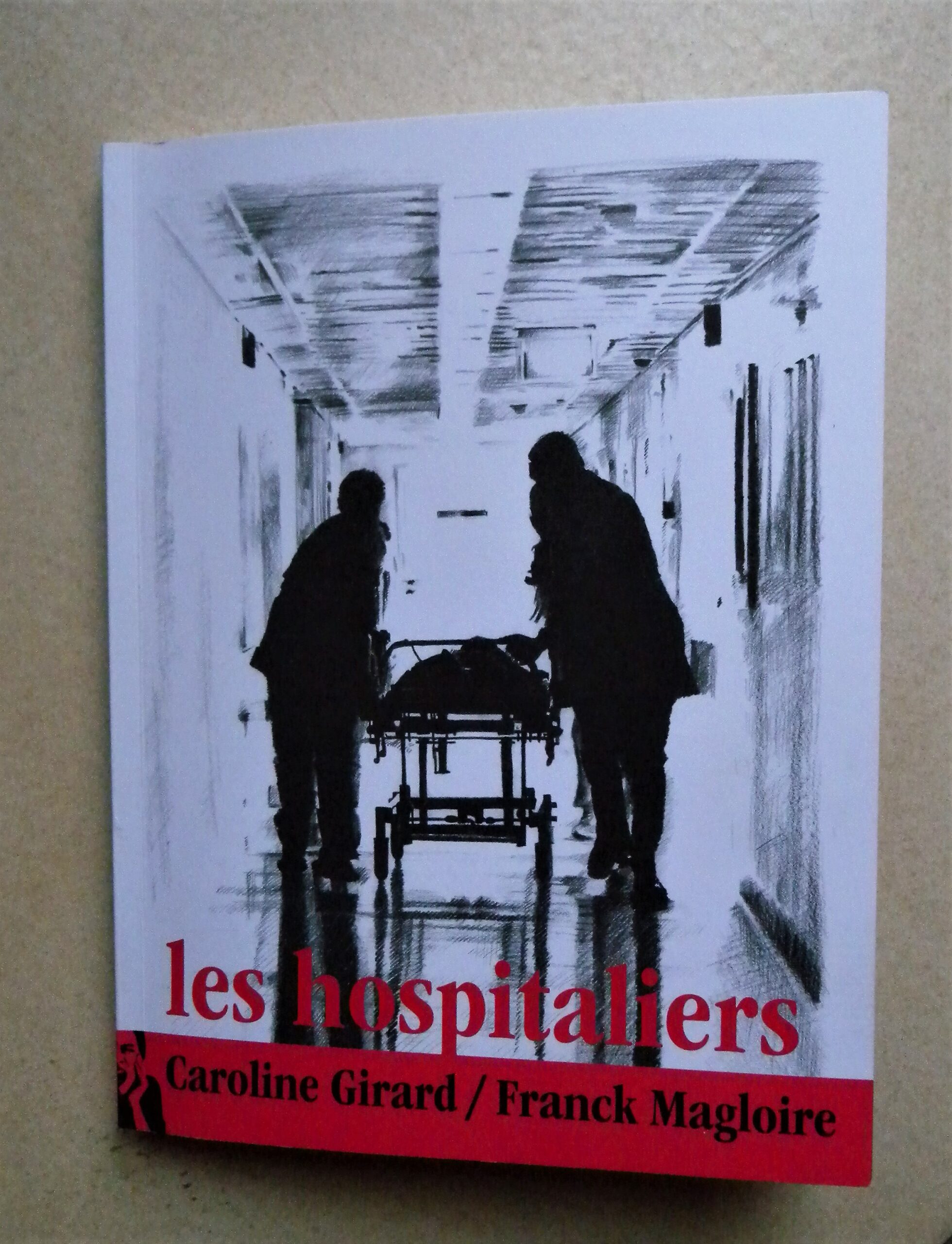

Les hospitaliers, de Caroline Girard et Franck Magloire, est un texte fort, important, constitué de nombreuses voix qui disent de l’intérieur le corps vivant, le corps souffrant, le corps luttant de l’hôpital traversé par l’épreuve d’une épidémie qui en a révélé la force mais aussi les fragilités.

Les hospitaliers, de Caroline Girard et Franck Magloire, est un texte fort, important, constitué de nombreuses voix qui disent de l’intérieur le corps vivant, le corps souffrant, le corps luttant de l’hôpital traversé par l’épreuve d’une épidémie qui en a révélé la force mais aussi les fragilités.

À l’automne 2020, en pleine «deuxième vague» épidémique, Caroline Girard a recueilli les témoignages de soignant·e·s mais aussi de ceux et celles auxquelles nous pensons moins, sans qui l’hôpital ne fonctionne pas, logisticien, agent du traitement des déchets, agente de la chambre mortuaire. Avec Franck Magloire, les deux auteurs ont modelé une œuvre littéraire où l’oralité réussit à ne pas figer ce passé encore présent mais fixe la mémoire de ce qui, en mouvement, en tension, en constante recomposition, se déliterait avec le passage du temps. Les hospitaliers font entendre les voix diverses des travailleurs et travailleuses de hôpital public, ici anonymes mais ancrés dans une histoire personnelle en prise avec l’histoire collective.

Travailler avec et sur la peur

Des hommes et des femmes dont le métier est de soigner, on occulte qu’ils et elles sont aussi des personnes entourées d’une famille, soumises comme tout le monde aux mêmes angoisses liées à ce virus inconnu: «… et voilà qu’on exige de moi que je reparte en réa pour faire de la logistique, et aussitôt le terrain se dessine devant moi: si je suis contaminée, je vais le ramener à la maison, j’ai ma mère qui a soixante-sept ans, ma fille qui est drépano, comment, comment je vais vivre cela » La peur de la maladie, de la contracter, de la transmettre, est omniprésente et d’autant plus prégnante que les équipements de protection manquent : «On ne savait pas comment on allait survivre le lendemain, sans charlottes, sans cagoules, sans surchaussures, sans surblouses. On manquait de tout. La cinquième puissance mondiale faisait avec les moyens du bord, donnait l’impression d’être le tiers-monde.» Plongés brutalement dans cette situation exceptionnelle, les personnels de l’hôpital reconnaissent l’appui de la solidarité, d’abord entre elles et eux mais aussi de la part de la population dont les dons sont appréciés bien qu’ils posent un problème supplémentaire de logistique.

Pourtant la solidarité qui rend le combat pour soigner à la fois moins anxiogène et plus exaltant, est éphémère : «Le microcosme de l’hôpital reproduit la société dans son ensemble. Il y a d’abord eu une solidarité incroyable, tout le monde s’entraidait. (…) Tout était facile, moins à pinailler sur des détails. Une fois la crise passée, tout le monde a voulu retrouver son service, rouvrir ses lits, reprendre ses patients. De nouvelles tensions en plus, de la solidarité en moins.» Ces mots inlassablement répétés que rien ne sera jamais plus comme avant sonnent maintenant si creux, un slogan vide de tout engagement réel, comme ces applaudissements qui ne réconfortaient déjà que ceux et celles qui se prêtaient à la saynète, à l’heure convenue.

Refuser de jouer les héros

«On avait l’impression de vivre quelque chose d’exceptionnel. Beaucoup de sentiments se sont mélangés, cette incrédulité de départ puis cette incompréhension puis cette chose qui nous déborde complètement.» Mis en demeure de répondre à l’urgence de l’épidémie, à l’afflux extraordinaire de malades, les personnels des hôpitaux ont endossés bien malgré eux le rôle de héros, combattants en première ligne d’une «guerre» contre le virus. Mais dans la polyphonie du texte s’entend cet accord: de l’image héroïque forgée par les médias, nul à l’hôpital ne veut. «On a une fonction qui nous est propre, un rôle particulier dans notre société. Je tiens ce rôle avec énormément de bonheur et de tendresse pour les gens dont je m’occupe, mais en aucune façon je ne me sens une espèce de mission divine de protection des autres, il faut arrêter avec ça, c’est un travail et c’est ce qui fait la beauté de la chose d’ailleurs, c’est que c’est notre travail ; pas besoin de cette image Remercier nos soignants !»

Car ce que ces mois de covid ont éclairé avec force, c’est l’état désastreux de l’hôpital public pourtant dénoncé par ceux et celle qui y travaillent depuis de nombreuses années. Ce qui a été énoncé, c’est cette question lancinante qui précédait, en sourdine, l’épidémie: «Quel est le prix d’une vie pour une société ? Quel prix est-on prêt à mettre pour une vie ?»

La mort, ici comme au cœur de toute œuvre littéraire

La mort, ce personnage central dont on décompte chaque jour le nombre de victimes au journal télévisé, l’hôpital la connaît et pourtant elle réussit à surprendre par sa vitesse et son étendue. «En tant que soignante, j’ai vécu les années sida, je voyais les patients mourir les uns après les autres, tous plus jeunes ou du même âge que moi, et je me disais que jamais je ne verrais rien d’aussi intense dans ma carrière. Et il y a eu le covid.» La mort est omniprésente dans les paroles de celles et ceux qui travaillent à l’hôpital, si peu protégés, celles des patient·e·s, que les équipes soignantes s’écharnent à écarter, se trouvent parfois impuissantes à écarter. Sa propre mort à laquelle chacun·e ne peut pas ne pas penser quand ces professionnelles savent si bien comment ça se passe quand on est «positif»: «Mes enfants, mon mari, tout le monde va être affolé, et je ne sais pas si c’est vrai, mais me revient d’un coup l’idée qu’ils commencent à trier les patients, l’idée du qui on prend en réa, qui on ne prend pas.» Particulièrement frappant, le témoignage de cette agente de la chambre mortuaire devant agir avec les proches des défunts selon des consignes impossibles, dont elle mesure l’inhumanité : «Comment vais-je faire en sorte que les familles ne viennent pas embrasser leur proche ? Comment vais-je faire pour leur faire quitter la pièce alors qu’ils se recueillent, discutent, s’éternisent ? Comment vais-je faire ?»

Les hospitaliers se lit d’un souffle, l’on en sort secoué. On ne peut cesser d’entendre les voix, dont la singularité est mise en valeur par un montage qui respecte le ton de chacun·e tout en composant un chœur, de celles et ceux qui ont mené le combat contre le covid, le mènent encore au jour le jour, malgré des politiques qui dégradent les conditions de travail et d’accueil à l’hôpital public. Les paroles de ceux et celles qui soignent, soulagent, réconfortent, restaurent de l’humain malgré la froideur des consignes, jusqu’à s’oublier dans l’ampleur et l’intensité de la tâche, résonnent comme autant d’éloges à la vie.

Caroline Girard et Franck Magloire, Les hospitaliers, éditions L’Ire des marges, 2023.

0 commentaires