S’il vous manque une case… Classiques incontournables, perles méconnues, succès d’estime ou commerciaux, collectés au gré de nos humeurs et de notre errance au sein du “neuvième art”.

Précisons avant toute chose que, n’en déplaise à mon correcteur orthographique, ’pataphysique, « science des solutions imaginaires », doit s’écrire avec cette apostrophe qu’il refuse d’apprendre, persistant à m’informer que ce qu’il identifie comme un « guillemet ouvrant » se devrait d’avoir un « jumeau fermant ». C’est là « l’orthographe réelle » nous dit Jarry (bien que lui-même ne s’y plie finalement pas, sans doute victime d’un typographe fanatique), « afin d’éviter un facile calembour », juste avant de définir cette discipline comme une « science du particulier, quoiqu’on dise qu’il n’y a de science que du général » [1]. Car ce correcteur, l’ordinateur qui le porte ou même notre société dans son ensemble, sont désespérément attachés à cette logique du général et de l’attendu, considérant que toute particularité n’est qu’une faute. Et, parfois, c’est un peu fatigant. Mais je m’égare.

La ’pataphysique, donc, nous invite à regarder la réalité selon de multiples perspectives et non en fonction de nos habitudes, ouvrant sur un chaos dadaïste qui rend pratiquement impossible la création d’un univers cohérent. Si elles semblent directement issues de cette ’pataphysique, en étant bien éloignées de notre quotidien, les réalités alternatives que nous propose la bande dessinée se structurent néanmoins dans la durée selon des codes et des règles propres qui ont une certaine fixité interne, indispensable à la création d’un monde, où certains phénomènes inattendus pourraient choquer. Nous avons peine à imaginer – bien que certains pastiches l’aient osé – un Tintin libidineux, des Romains tués par les baffes d’Obélix, ou des Tristus parvenant à vaincre totalement les Rigolus [2]. Et pourtant…

Les personnages de BD les plus célèbres connaissent une seconde vie, plus ou moins heureuse, après le décès de leurs créateurs, par des héritiers qui souhaitent ou sont contraints de respecter les cadres auxquels ont été habitués les lecteurs, cherchant même dans bien des cas à en restituer les styles graphiques. Très souvent, il s’agit là plutôt de simples franchises aux motivations commerciales, qui ne permettent pas de véritables réappropriations de la part des dessinateurs ou scénaristes qui les reprennent. Cependant, il arrive que se produisent de très heureuses surprises, évitant le besoin de comparaison au modèle initial, tant l’auteur parvient à transformer le classique en lui imprimant une marque véritablement personnelle. C’est par exemple le cas en ce qui concerne Lucky Luke, avec le très bel hommage que lui rend Matthieu Bonhomme en adaptant le personnage à son style, tout en provoquant une angoisse chez l’aficionado par son titre, annonçant l’impensable : L’homme qui tua Lucky Luke (Dargaud, 2016). Mais l’exercice atteint un sommet avec le Jolly Jumper ne répond plus de Bouzard (Dargaud, 2017).

Postulat déjà dénoncé par David Hume, notre appréhension des choses relève d’une induction nous faisant croire, dit Jarry, que parce que nous avons « vu le plus souvent tel phénomène précéder ou suivre tel autre […] il en sera toujours ainsi », alors que cela « dépend d’un point de vue, et est codifié selon la commodité ». Le but de la ’pataphysique est de totalement bousculer ces habitudes et accoutumances, en prenant systématiquement un autre point de vue sur le monde [3]. Bouzard pourrait être élevé au rang de Grand Maître de cette discipline, car, depuis ses premières BD aux éditions Six Pieds Sous Terre – le délirant Les pauvres types de l’espace (avec Pierre Druilhe, 1995) ou l’inoubliable Plageman, l’homme-plage (1997) – il s’évertue à déstabiliser la vision que l’on peut avoir du quotidien le plus trivial, comme la vie en camping.

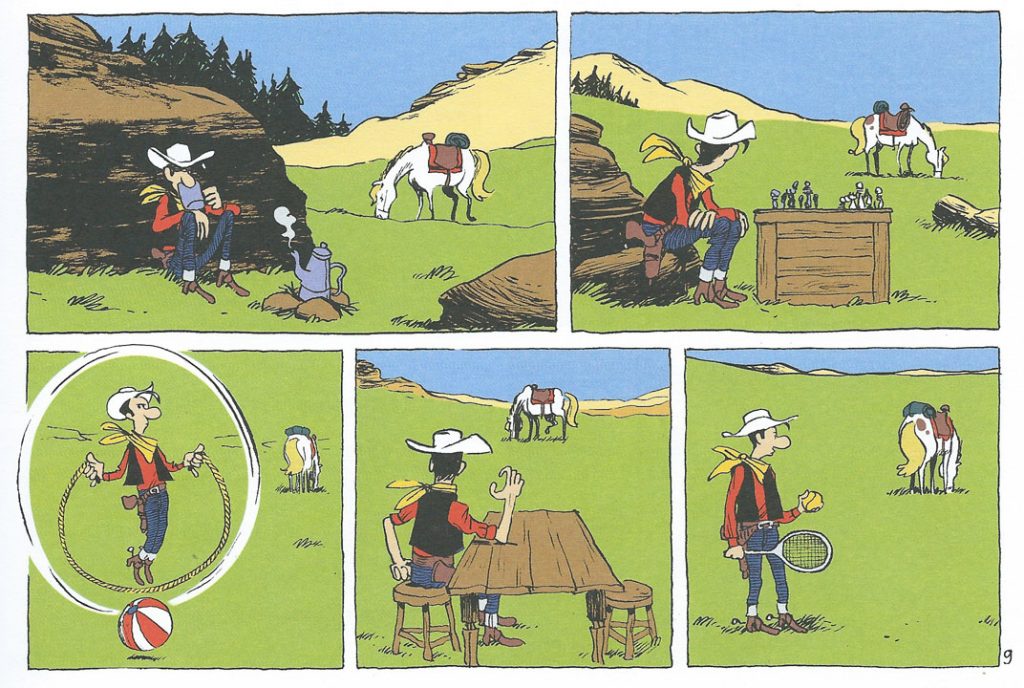

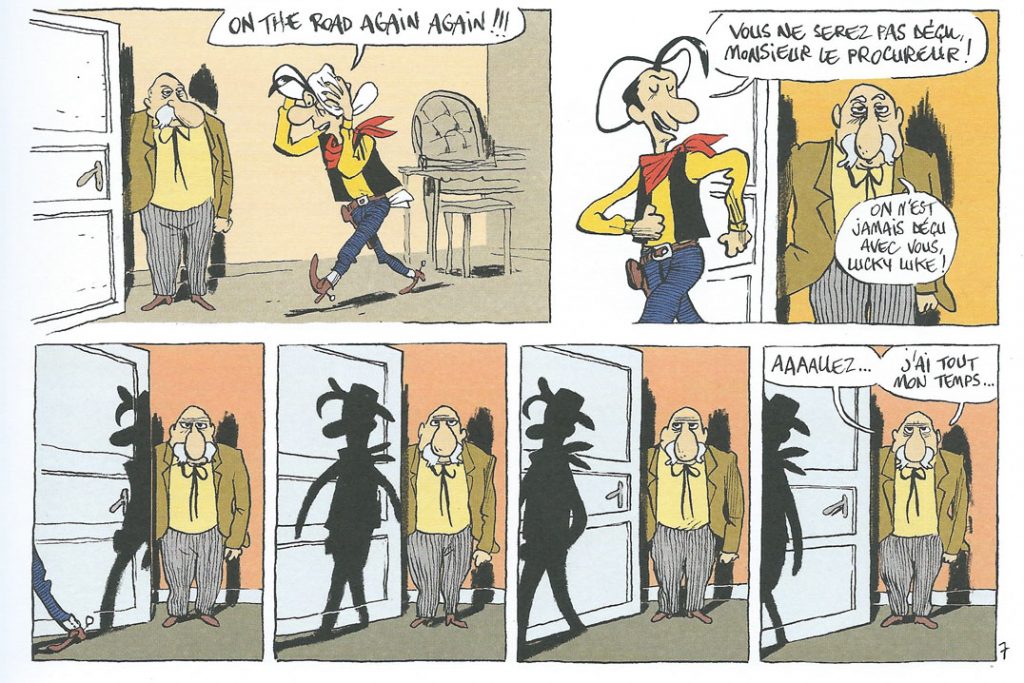

Il persiste dans cet opus, car c’est un véritable Lucky Luke parallèle qui nous est donné à lire, dans lequel tous vos repères habituels se trouveront brouillés par l’éclairage franchement nouveau porté sur les personnages. L’ouvrage est introduit par un cowboy totalement hirsute, capable ensuite de troquer son éternelle chemise jaune et son foulard rouge pour l’inverse ; même la deuxième de couverture le présente dans d’inhabituelles positions de tir. Nous savions déjà que Luke avait arrêté la cigarette [4], remplacée par une brindille, et l’on apprend qu’il a aussi abandonné avec difficulté ce substitut : « C’est pas facile et c’est jamais gagné ! […] Quand je passe devant un champ, j’ai toujours envie de brouter ! » Et je ne vous parlerai pas de la déstabilisation la plus brutale des quatre dernières cases de l’album, qui vous conduira à remettre en question tout ce que vous aviez toujours cru savoir sur « l’homme qui tire plus vite que son ombre ». D’ailleurs, la quatrième de couverture vous annonce déjà que ce n’est pas un Lucky Luke habituel que vous tenez en main, car c’est désormais « l’homme qui a eu l’idée de tirer sur son ombre ». En parfait ’pataphysicien, Bouzard nous donne à ce propos les clefs permettant – enfin – de comprendre ce mystère de rapidité au tir qui interroge les lecteurs depuis toujours : c’est plutôt l’ombre du héros qui est en fait bien lente…

L’histoire centrale est parfaitement résumée par le titre : habituellement loquace et joueur, Jolly Jumper ne répond plus à son maître et semble bouder. Lucky Luke doit trouver un moyen de renouer le dialogue avec son fidèle compagnon, tout en s’occupant d’un nouveau problème avec les Daltons, qui « nous foutent le dawa » comme dit le Procureur. Cette aventure n’est que le prétexte à une accumulation ininterrompue de références plus ou moins explicites à l’ensemble des histoires de la série, qui ne sont pas seulement des easter eggs [5], mais constituent une véritable intertextualité et intericonicité. Une bonne connaissance des autres albums, mais également parfois des westerns, est nécessaire pour parvenir à tous les découvrir, que ce soit dans les répliques (« vous en connaissez beaucoup, vous, des types qui bouffent des savonnettes comme des cookies ? » [6]) ou dans les images. Alors que Morris et Goscinny avaient aussi fait œuvre de ’pataphysiciens avec ce cheval capable de jouer aux échecs ou de pêcher, c’est ici une contre-’pataphysique qui se met ici en place, le Jolly Jumper boudant ressemblant à un canasson ordinaire. Par un effet de miroir, c’est aussi Bouzard qui se représente d’une certaine manière en Lucky Luke, car lui-même discute sans cesse avec son « con de chien » dans son autofiction The autobiography of me too (3 tomes, Les Requins Marteaux, 2004-2008), chien qui n’a rien à envier à Jolly. N’oublions pas enfin la caractéristique majeure de ce Jolly Jumper ne répond plus : c’est irrésistiblement drôle !

En s’appropriant le mythe du Lonesome cowboy et en le déplaçant dans son monde, Bouzard n’est pas devenu le nième dessinateur d’une franchise, il a produit une œuvre originale qui, de son propre aveu, n’est ni un hommage ni une parodie. Une herméneutique si osée qu’elle peut inquiéter : « Je sais que la fin peut interloquer plein de lecteurs parce que ce n’est pas une fin classique. On verra ce que ça donnera. Peut-être que je me suis planté » [7]. Bien au contraire, voilà une merveilleuse réussite, capable enfin d’étonner le lecteur et le sortir des sentiers battus, comme sait justement si bien le faire la ’pataphysique [8].

Didier Ottaviani

S’il vous manque une case…

[1] Alfred Jarry, Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien : roman néo-scientifique, II, VIII, Paris, E. Fasquelle, 1911, p. 21-22.

[2] Vous connaissez cette dernière référence : je suis désolé de vous l’annoncer si brutalement, mais ça y est, vous êtes vieux. Vous êtes jeune : il s’agit de personnages créés par Jean Cézard, pour une série homonyme qui paraissait dans Pif Gadget entre 1969 et 1973, en partie rééditée dans ce même journal dans les années 80. Vous pouvez en trouver des exemples ici et là, et pleurer d’être né trop tard (car « c’était mieux avant », Éric Zemmour, Œuvres complètes). Autre cas : vous auriez pu lire cela vu votre âge, mais vous étiez abonné à Tintin : « T’ar ta gueule à la récré » (Alain Souchon, J’ai dix ans, 1974).

[3] Par exemple lorsque Faustroll se réduit à la taille d’un ciron (un acarien) pour étudier une goutte d’eau, Alfred Jarry, ibid., II, IX, p. 24-26.

[4] La cigarette est abandonnée au profit de la brindille en 1983, condition pour pouvoir adapter la série en dessin animé aux États-Unis (Hanna-Barbera). Pour cet engagement — un peu forcé — contre le tabagisme, Morris est décoré de la médaille de l’OMS en 1988.

[5] Littéralement, « œufs de Pâques », en référence au Rocky Horror Picture Show (1975) où une chasse aux œufs avait été organisée sur le plateau de tournage. Comme tous n’avaient pas été retrouvés, trop bien dissimulés, ils apparaissent dans certains plans du film. Depuis, le syntagme désigne une référence cachée, d’abord des fonctions spéciales dans des programmes informatiques, comme un niveau secret de jeu vidéo ou une fonction amusante (pour un EE très connu : tapez la requête « Zerg Rush » dans Google). Cela désigne ensuite diverses références cachées dans une œuvre ou des clins d’œil, par exemple dans le film Logan (2017), qui se réfère aussi bien aux films qu’aux comics Marvel.

[6] Averell mangeant du savon est un topos classique, par exemple dans Ma Dalton (Dargaud, 1971) ou L’héritage de Rantanplan (Dargaud, 1973).

[7] Guillaume Bouzard, Entretien avec Jérôme Lachasse, 29/01/1017, BFMTV.

[8] Oui, je tiens donc à cette apostrophe, comme je refuse d’écrire « clef » autrement que comme cela. Et j’aime bien aussi les notes en bas de page car, comme en est accusé Lefuneste par Achille Talon, je suis un cuistre.

0 commentaires