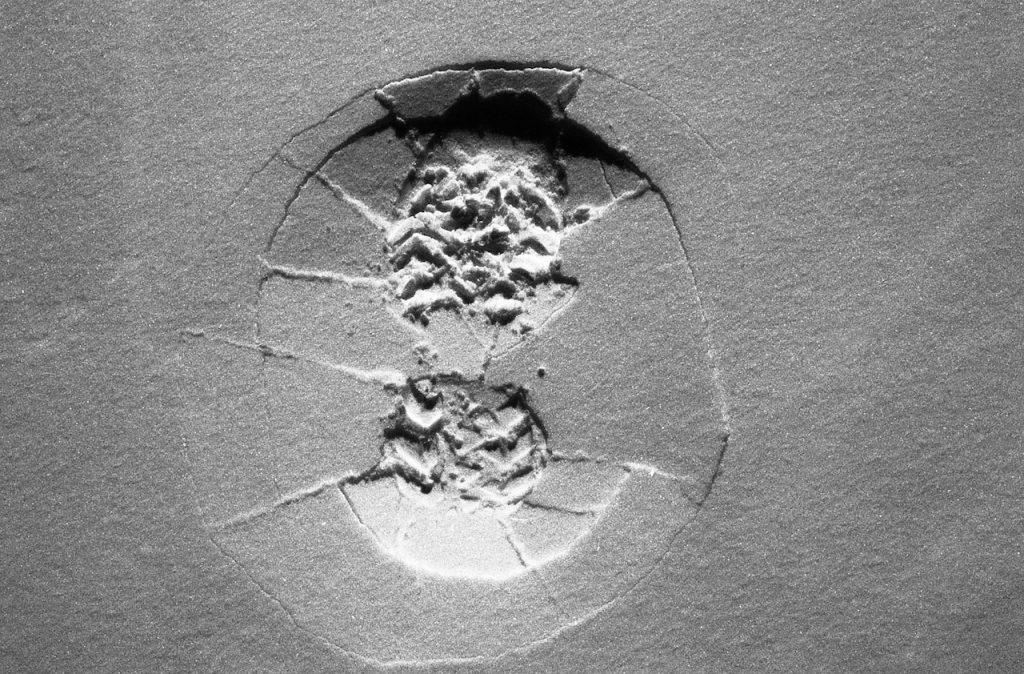

Giulio Paolini, L’arte di non esserci. Courtesy de l’artiste et de Marian Goodman Gallery, New York, Paris, Londres. Photo © Rebecca Fanuele

C’est ce qui frappe d’emblée quand on entre dans la grande salle du rez-de-chaussée de la galerie Marian Goodman : les quelques toiles de Giulio Paolini exposées dans ce vaste et clair espace nous font immédiatement pénétrer dans une dimension indéfinissable.

Trois grands ensembles y sont présentés, composés de boîtes en Plexiglas, dessin, collages – des surfaces divisées, géométriques, dont l’assemblage crée une illusion d’unité. Car tout se déconstruit à mesure qu’on regarde. Les lignes de fuite se multiplient à l’envi dans des encadrés de tailles différentes, dont certains se recoupent, tandis que d’autres semblent se disperser au gré d’un hypothétique souffle de vent. Ici et là, on reconnaît de ces perspectives bien organisées que l’on trouve dans l’art, dans les jardins à la française, mais celles-ci ne sont plus au service d’un projet, d’une vision. Elles ne renvoient qu’à elles-mêmes, se démultiplient à l’infini jusqu’à créer le vertige.

Caduta libera (suicida felice). Courtesy de l’artiste et de Marian Goodman Gallery, New York, Paris, Londres. Photo © Rebecca Fanuele

Dans ces espaces improbables, des personnages, eux aussi gagnés par le principe d’incertitude. Dans Caduta libera (suicida felice), la symétrie de la composition, avec ces silhouettes de dos en costume et haut-de-forme placées sur les bords extérieurs latéraux, pour partie en dehors du tableau, induit une stabilité trompeuse, battue en brèche par le personnage central, renversé en « chute libre », le doigt pointé vers un centre qui se dérobe fort opportunément dans l’interstice qui sépare deux des plaques de Plexiglas. On ne saurait mieux montrer la faille qui habite cette représentation. Et d’ailleurs, qui pourrait assurer que ces personnages si dignes, si bourgeois, sont bien ce qu’ils semblent ? Ne sont-ils pas, eux aussi, scindés par cet interstice qui court sur toute la largeur de l’œuvre ?

Ailleurs, les personnages paraissent explicitement placés en situation de spectateurs. Mais pour voir quoi ? Des cadres, peut-être. Qui se démultiplient. Ou qui s’imposent dans leur présence massive, colorée, mais… de dos. Rien à voir ? Pourtant on essaie, on ne renonce pas, à commencer par celui qui vient contempler ces œuvres… Mais peut-être est-on gagné par l’évanescence de ces silhouettes réduites à leurs contours, tout entières à leur activité de scrutation sans que l’on sache ce qu’il y a encore à percevoir. Une rose, peut-être, placée au pied de la chaise du spectateur de Retroscena, vers laquelle pourrait se tendre une main.

Giulio Paolini, Retroscena (Una rosa amarilla). Courtesy de l’artiste et de Marian Goodman Gallery, New York, Paris, Londres. Photo © Rebecca Fanuele

On pourrait croire à une défaite de l’art, mais il y a sans doute autre chose. Perplexité, désorientation, vertige, oui. Renoncement, non. Un moment d’atomisation, la fin d’un certain rapport à l’art, peut-être, l’aspiration à une flambée de vie, de spontanéité, où la forme échapperait à la géométrie pour se faire pure jouissance. La tache de couleur de cette rose, là, au premier plan, à portée de main.

Paolini n’a pas cessé d’y croire, lui qui ne cesse de reprendre les formes de l’art pour inventer de nouvelles combinatoires. Les installations présentées dans la salle du sous-sol disent assez son amour de l’art – rencontre de Ganymède et d’Icare en pleine chute (encore une…), naissance de Vénus revisitée, lauriers décernés à des carnets… Et l’amusement qu’il éprouve à ainsi bousculer les codes, les repères. Car l’humour infuse ces représentations si dérangeantes, dans le fond. On sourit, la complicité est établie, mais on sait ce que cet humour recèle de chausse-trapes. Rien de moins inoffensif que cet art-là, qui pratique la déconstruction tout en faisant semblant de divertir.

L’exposition se prolonge dans la très belle librairie Marian Goodman, où l’on a, entre autres, l’occasion de découvrir quelques présences tutélaires d’artistes (Pirandello, Fontana, Eco, Calvino…) mis en scène dans des intérieurs d’époque, vides de tout mobilier. L’humour, toujours. Et un effet de fondamentale étrangeté, de celle qui déconcerte et, peut-être, inquiète.

Corinna Gepner

Arts plastiques

Giulio Paolini, 15 mars – 11 mai 2019, Galerie Marian Goodman, 79, rue du Temple, 75003 Paris ; Librairie Marian Goodman, 66, rue du Temple.

0 commentaires