Des ordonnances littéraires destinées à des patients choisis en toute liberté et qui n’ont en commun que le fait de n’avoir rien demandé.

Dans un service de médecine littéraire, le pire côtoie l’insouciance et les plaisirs innocents. C’est notre lot de soignantes que de savoir aller sans transition de la légèreté à l’abjection. Comme ce lundi de novembre, où nous avions commencé la journée par quelques plaisanteries futiles sans nous douter que le mal ne tarderait pas à frapper à la porte des Urgences. Un peu désœuvrée (à peine quelques chasseurs à euthanasier avec des fables de la Fontaine, la routine), j’avais entraîné Marcel, notre infirmier.e et Antigone, mon ex-patiente et future fiancée, dans un jeu innocent : nous essayions de deviner la langue maternelle d’Hildegarde, la nouvelle secrétaire qui s’occupe de l’accueil. Je proposais de lui passer une ouverture de Wagner pour voir comment elle réagirait, Marcel me disait que la musique n’est pas une langue et Antigone que j’avais des préjugés : toutes les Hildegarde ne sont pas germanophones. J’allais lancer un pari quand Hildegarde, justement, entra dans la salle de garde. Elle n’eut pas besoin de s’exprimer en une quelconque langue tant la pâleur de son visage disait assez l’horreur de ce qu’elle venait de voir. Je me ruai dans la salle d’attente, non sans attraper au passage mon anthologie de la littérature mondiale.

D’abord je crus à une nouvelle plaisanterie tant le patient avait l’air ordinaire. Tranquillement installé à côté de quelques chasseurs en attente de traitement palliatif, il portait le costume gris perlé un peu usé des employés de bureau consciencieux, et me regardait avec le mélange d’attention et de respect qu’un.e médecin.e littéraire expérimentée peut attendre de ses patient.es. Un instant je crus même que c’était un de ces nouvelles patients qui vont très bien : ils ont envahi la salle d’attente depuis que la Dr P. a soigné l’un d’entre elles. J’allais donc biper ma consœur quand dans mon dos j’ai entendu un cri qui n’avait rien de wagnérien, mais tout du film d’épouvante. Paralysée, Hildegarde regardait le patient en tremblant. Marcel arriva en courant, jeta un coup d’œil, verdit sur sa blouse rose et repartit aussi sec. Je regardai plus attentivement l’homme en gris. Ce que je vis alors, au futur, au passé et au présent, je préfère ne pas en parler – les mots manquent parfois, même aux praticiens de médecine littéraire. Puis je sentis l’odeur, cette odeur à côté de laquelle un putois a l’air de s’être parfumé de mille roses poudrées. Je mis ma main sur ma bouche, et quittais la salle d’attente aussi vite que j’y étais venue. Hildegarde et Marcel avait déjà commencé à regrouper le staff et les patient.es dans la salle de confinement.

– Écartez-vous. Que personne ne le touche. Où sont les docteures P. et B. ? Bipez-les ! Vite. Et mettez des masques, toutes, tous. Réunissez tous les patients. C’est fait. Très bien. Que tout le monde mette un masque. Oui vous aussi Madame Caroline Forest. Non ce n’est pas un voile. C’est un masque. Marcel, je ne plaisante pas, mettez ce masque : nous n’avons pas de masque à paillettes. Si ? Alors trouvez-le, mais faites vite. Ah, vous voilà docteures : code D’Aubigné-Dante-Céline. Urgence absolue. Établissez un cordon sanitaire. Prévenez la préfecture. Non ne les prévenez pas. Ils sont sûrement déjà contagieux. Marcel, lancez des fumigènes de Victor Hugo en désinfection préventive. Non pas roses !! Rouges les fumigènes.

– C’est tralalalire un loup ? a demandé, justement, le Petit Chaperon rouge en chantonnant une de ses joyeuses rengaines.

– Non c’est bien pire qu’un loup, et pire même que les sonnets noirs que tu prends en traitement. D’ailleurs arrête de les prendre. Je crains la surdose.

– Et les chasseurs ? a demandé Marcel en crachant des paillettes sous son masque.

– Les chasseurs sont les seuls à être immunisés, je crois.

– Mais qui est-ce ? a demandé le Dr B.

– Ben oui ¿ Quién es ? a demandé le Dr P.

– Quem é ? a demandé Hildegarde (elle parlait, en fait, le brésilien et j’ai compris pourquoi elle avait été tout particulièrement horrifiée).

Je les ai regardées à travers les fumigènes. Je devais leur dire. Il en allait de mon devoir professionnel.

– C’est…

– C’est ?

Je toussai, pris la main d’Antigone et mon courage de l’autre main.

– C’est celui dont il ne faut pas prononcer le nom.

– Quoi ?, a dit le Dr B., Eric Mohamed Z. ?

– Chut !!!

– Quelle horreur, a dit le Dr P., c’est Pouti…

– Chuuuuuuuuuut.

– Jair Bo…

– Taisez-vous Hildegarde.

– ?

– Stop !

– Hitl ?

– Votre gueule, ma chère consœur.

– Pire que moi ?

– Bien pire, madame Nadine Morano.

– Tais-toi, mon amour.

– Faur…

– Non celui-là est à la morgue.

– Bachar el…

– Mais taisez-vous toutes !

– El Caud.., a commencé Madame la directrice de l’hôpital qui nous avait rejoint en entendant l’alarme générale.

– SILENCE !!! IL NE FAUT PAS PRONONCER SON NOM. D’ailleurs il en a plusieurs, tous plus dangereux les uns que les autres. Il ne faut pas lui parler, il ne faut pas parler de lui ou elle. Il ne faut pas l’approcher. Car quiconque essaie en vain de le soigner risque la contamination.

– Pire qu’un chasseur ?

– Bien pire… C’est…

– Allez tous vous désinfecter ! a crié la Dr P.

Toujours masqué, mais en peignoir, le staff s’est ensuite réuni dans le petit bureau qui jouxte la salle de confinement.

– Ce que vous dites est grave, ma chère consœur, a dit le Dr P. Si on ne doit pas soigner celui dont on ne peut pas prononcer le nom, que faut-il faire ?

– Ben oui on fait quoi ? a dit Marcel en se mettant du vernis à ongle pour passer le temps.

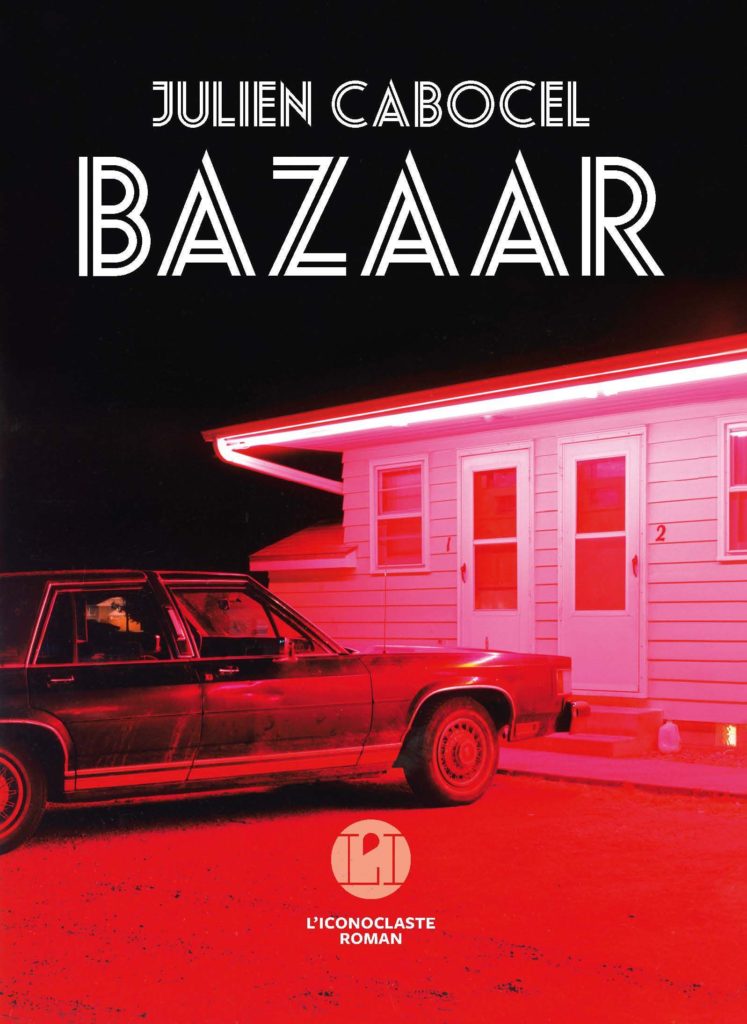

– Ce que l’on fait ? ai-je dit en sortant de la poche de mon peignoir un petit livre de couleur vive. On l’envoie à Bazaar et vite encore.

Devant leurs regards interloqués, je leur ai expliqué que Bazaar est un traitement récemment préparé par Julien Cabocel aux laboratoires L’Iconoclaste. Il s’y trouve la destination parfaite pour celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Le lieu s’appelle Bazaar, on ne sait pas trop où c’est, ni ce que c’est et peu importe, en ce qui me concerne. L’essentiel, c’est que pour y aller, il faut se perdre et d’ailleurs le héros du traitement commence par démonter son GPS, puis la nuit le dévore (très bien), il n’y a rien autour de lui que « la lande et la soif » (Parfait). C’est le désert (impeccable). Une fois qu’on est à Bazaar on peut dire des choses affreuses et contagieuses (le héros du traitement, pas très net, ne s’en prive pas) : ce n’est pas grave car on est loin et le meilleur moment du médicament est assurément celui où l’ombre a « gobé goulûment » le héros, et surtout celui où on l’apprend que « on ne faisait jamais demi-tour de toute façon ». Bref ce traitement est très efficace pour foutre le camp en très peu de phrases bien sèches et efficaces. C’est exactement ce qu’il nous faut. Peu importe quelles sont les indications de ce médicament selon son préparateur. Peu importe qu’il ne soit pas prévu exactement pour cela, mais par exemple, pour que nous nous demandions ce qu’est le Bazaar ou si le héros va coucher avec la belle créature qu’il rencontre. Dans l’urgence, il faut savoir utiliser ce que l’on a sous la main. J’avais Bazaar et son magnifique projet pour celui dont il ne faut pas etc : prendre sa voiture, se perdre et rouler, rouler très loin, jusqu’à la panne d’essence et le point de non-retour, du moins on l’espère.

Devant leurs regards interloqués, je leur ai expliqué que Bazaar est un traitement récemment préparé par Julien Cabocel aux laboratoires L’Iconoclaste. Il s’y trouve la destination parfaite pour celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Le lieu s’appelle Bazaar, on ne sait pas trop où c’est, ni ce que c’est et peu importe, en ce qui me concerne. L’essentiel, c’est que pour y aller, il faut se perdre et d’ailleurs le héros du traitement commence par démonter son GPS, puis la nuit le dévore (très bien), il n’y a rien autour de lui que « la lande et la soif » (Parfait). C’est le désert (impeccable). Une fois qu’on est à Bazaar on peut dire des choses affreuses et contagieuses (le héros du traitement, pas très net, ne s’en prive pas) : ce n’est pas grave car on est loin et le meilleur moment du médicament est assurément celui où l’ombre a « gobé goulûment » le héros, et surtout celui où on l’apprend que « on ne faisait jamais demi-tour de toute façon ». Bref ce traitement est très efficace pour foutre le camp en très peu de phrases bien sèches et efficaces. C’est exactement ce qu’il nous faut. Peu importe quelles sont les indications de ce médicament selon son préparateur. Peu importe qu’il ne soit pas prévu exactement pour cela, mais par exemple, pour que nous nous demandions ce qu’est le Bazaar ou si le héros va coucher avec la belle créature qu’il rencontre. Dans l’urgence, il faut savoir utiliser ce que l’on a sous la main. J’avais Bazaar et son magnifique projet pour celui dont il ne faut pas etc : prendre sa voiture, se perdre et rouler, rouler très loin, jusqu’à la panne d’essence et le point de non-retour, du moins on l’espère.

– Mais qui va lui administrer ? a demandé Marcel d’un air méfiant.

– Pas d’inquiétude. Je vous ai dit que les chasseurs sont naturellement contaminés. Ils porteront la potion en salle d’attente. Mais attendez. Je dois faire une petite préparation avant. Le traitement n’est pas assez puissant sous la forme où il a été conditionné.

Je n’osais pas le dire au staff confiné en peignoir mais j’avais une inquiétude. À la fin du traitement, le héros dont la voiture, en panne sèche a disparu, trouve pourtant le moyen de revenir. Je soupirai. C’est bien le problème avec celui dont il ne faut pas prononcer le nom : il y a toujours le risque qu’il revienne. Heureusement j’ai une compétence en préparation pharmacologique. À la guerre comme à la guerre, j’ai saboté la fin du traitement et par la même occasion l’improbable engin à moteur qui permet de quitter le lointain Bazaar. À la page 186, le héros va « vérifier si le moteur n’a pas définitivement rendu l’âme ». N’écoutant que mon courage, j’interpolai une goutte de panne mécanique irrémédiable et achevai ici en essayant de suivre le style du traitement : « Il avait rendu l’âme. J’allais rester à Bazaar. Pour toujours ». Puis arrachant les deux dernières pages, j’ai tendu mon traitement amélioré à Marcel :

– Donnez ça à un chasseur. Qu’il le donne à celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Il devrait partir. Et ne jamais revenir.

– Ne jamais revenir, vraiment ? m’a demandé Antigone, lucide comme peut l’être une femme antique.

Je savais bien qu’elle avait raison, comme avait raison l’auteur du médicament. On revient de Bazaar comme revient toujours celui dont il ne faut pas prononcer le nom. Mais si déjà, avec tous ses noms qu’il ne faut pas prononcer, tous ses discours qu’il ne faut ni entendre ni discuter, tous ses sales microbes nauséabonds et mortifères et son cortège de mouches et de punaises, il pouvait partir, loin, très loin et très très longtemps… la capacité pulmonaire de tout un chacun.e s’en trouverait très largement augmentée. On respirerait, enfin…

Dr Sophie Rabau,

Ancienne interne des bibliothèques de Paris,

Professeure agrégée de médecine littéraire ancienne et moderne,

Cheffe de clinique en lutte à l’Université de Paris 3,

Compétence en phoniatrie littéraire et en médecine vétérinaire

Ordonnances littéraires

0 commentaires