Le confinement est terminé. Pour certains, la parenthèse n’a pas changé grand-chose, elle a même pu empirer leurs journées de labeur à l’extérieur. Pour d’autres, après une période de retrait de l’espace social, il est maintenant temps de replonger dans ce qu’il est convenu d’appeler « le monde du travail ». Le vrai, pas celui que l’on aperçoit, quand la connexion est bonne, en visioconférence, peinard, en sirotant un café, vautré dans un fauteuil en jogging et chaussettes.

Le monde du travail. Celui dans lequel les gens sont débordés. Partout, constamment, ils n’ont le temps de rien. Parfois pas même d’être humains. D’envoyer un mot, de passer un coup de fil, de faire un geste. De répondre à une proposition, de prendre des nouvelles, d’écouter un message, d’acheter des fleurs, de faire une blague. Ils sont pris par des choses bien trop pressantes et importantes.

À côté d’eux, je suis bourrée de complexes. Pas à la hauteur, je ne suis même pas capable d’être constamment surchargée. Il m’arrive parfois, je l’avoue, d’envisager le travail à faire avec sérénité, de me faire sans angoisse une tasse de café avant de m’installer devant mon ordi. J’ai honte. J’ai beau me dire que certains de ces surbookés font le même métier que moi, qu’on est donc en quelque sorte embarqués dans la même galère, je n’arrive pas à adopter les airs affolés de certains d’entre eux, le matin, face à un « Salut, ça va ? ». Ben non, ça ne va pas, parce qu’ils ne voient pas comment ils vont y arriver, tout ce boulot, ce stress, ah là là là – airs abattus, soupirs exaspérés. Une bonne journée en perspective. Je précise que je ne suis pas de celles qui campent au pays des bisounours, que je balance mon quota de réclamations chaque jour, que je me lève régulièrement du pied gauche. Mais enfin, quand je croise un collègue le matin, c’est vrai, il m’arrive de lancer presque gaiement « Salut, ça va ? ».

Et là, je perds tout crédit.

Parce que si ça va, c’est que ça ne va pas.

Qui n’est pas écrasé par le travail, qui envisage même la possibilité que l’autre puisse ne pas l’être, rate la marche de la crédibilité professionnelle, révèle sa vraie nature de charlatan.

Damned.

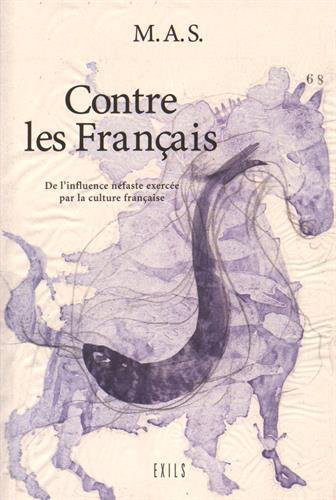

L’autre jour (désœuvrée, sans doute), j’ai ouvert un livre qui se trouvait sur mon bureau depuis un moment, je l’ai ouvert au milieu, au hasard, et je suis tombée sur ce passage :

« “Je suis full, je suis charrette”, répète à longueur de journée le ou la jeune cadre qui s’exploite lui-même ou elle-même. Pris dans le tourbillon narcissique d’une hyperactivité qui lui donne une illusion de puissance, il ne s’aperçoit pas de sa “précarisation subjective”. Pourtant, son quotidien est celui de l’instabilité, de l’inconfort et parfois de la souffrance. »

Illusion de puissance.

Mais bon sang.

Bien sûr.

Je suis débordé donc je suis important. Le Cogito de Descartes à la sauce managériale contemporaine. Je cours partout, suant et transpirant, stressé, désagréable et à la bourre, donc je suis (légitime, important, …).

On en est là.

J’ai repris le livre à son début, Les Dépossédés de l’open space. Une critique écologique du travail, de Fanny Lederlin (PUF).

J’ai repris le livre à son début, Les Dépossédés de l’open space. Une critique écologique du travail, de Fanny Lederlin (PUF).

Ça commence comme ça : « Une nouvelle forme de travail étend son emprise sur nos vies. Au champ, à la ville, au bureau, à l’usine, mais aussi à domicile ou dans la rue : partout le “néotravail” – contemporain du “néolibéralisme” – s’étend et s’impose ».

L’ouvrage analyse l’évolution récente du travail, imposée par la digitalisation, la robotisation, le nouveau management. Fanny Lederlin pointe la fragmentation du travail, qui entraîne « isolement et précarisation des travailleurs » et, parallèlement, « son extension à tous les domaines de la vie » : « En abolissant les distinctions entre profession et amateurisme, entre activité rémunératrice et jeu, entre service marchand et engagement citoyen et entre production et consommation, les mutations du travail finissent par diluer le travail dans la vie ».

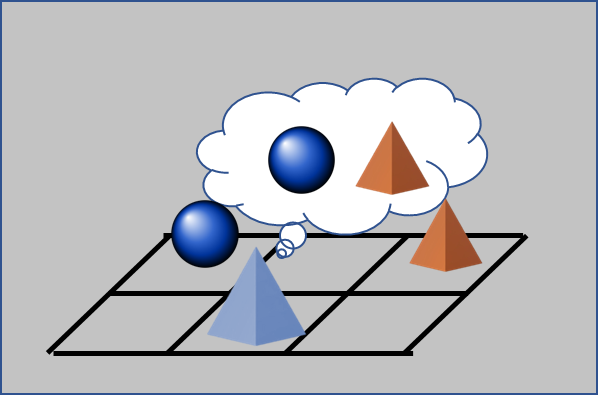

Avant, le travail pouvait créer des solidarités. Aujourd’hui, il isole, il a « perdu sa fonction socialisatrice ». Alors celles et ceux qui travaillent, comparables à des hamsters galopant sans interruption dans des roues qui ne mènent nulle part, triment, seuls, toujours plus seuls, stressés, toujours plus stressés, et, jour après jour, courent après un retard qu’ils ne rattraperont jamais.

Le constat fait, reste à sombrer corps et biens dans la déprime.

Mais il y a une dernière partie, intitulée « Un autre travail est possible », qui s’articule autour de trois axes : résister, bricoler, protéger. À lire. D’urgence. À transmettre aux gens débordés, harassés, laminés qui nous entourent.

Le livre se clôt par un appel, un appel à reprendre possession de notre travail et de notre vie.

Qu’on puisse de nouveau se saluer presque gaiement le matin.

Sans s’attirer des regards affolés.

Sur ce, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de confinement à toutes et à tous. Et une bonne reprise.

Du travail.

« Ça ira ? »

Nathalie Peyrebonne

Ordonnances littéraires

0 commentaires