Dans un angle de la vaste salle d’exposition, ce vide sidérant : de l’internement des six mille Roms sous le régime de Vichy, il y a très peu de photographies. Quelques rares tirages montrent les baraques du camp de la route de Limoges à Poitiers, les fils de fer barbelés, une salle de classe dans le camp des Alliers : autant de photos prises par l’administration. La persécution des Tsiganes en France, détenus dans des camps de concentration et privés de soins comme de moyens de subsistance par l’État français de 1940 à 1946, n’a pas d’iconographie sinon ces documents administratifs produits par les autorités et une poignée de photos publiées dans la presse collaborationniste soucieuse d’exhiber « l’exemplarité » du camp de Montreuil-Bellay. Seules quelques photographies réalisées par des religieuses volontaires documentent la situation dramatique des enfants à Montreuil-Bellay et à Rivesaltes. Des lieux d’internement n’ont pas été photographiés. Cette carence d’image, alors que la vie des familles roms internées, souffrant et mourant de la faim et des épidémies, est en grand danger même après la libération, frappe tant elle est chargée de sens.

Gitanes du quartier de Sacromonte, Grenade, 1920-1930. Expositions “Mondes tsiganes”, Musée de l’histoire de l’immigration, Paris, 2018

Après la bimbeloterie des cartes postales de Gitanes dansant ou Bohémiens à la guitare, de caravanes qui ont attiré les bourgeois photographes en quête de pittoresque dès la fin du XIXe siècle, on ferme (provisoirement) le rideau : soudain, il n’y a plus rien à voir ni à montrer. Derrière les barbelés des camps, les Tsiganes sont invisibles. En cette période trouble de l’Occupation, les photographes professionnels sont certes soumis à la censure allemande et les difficultés d’approvisionnement en pellicules sont réelles. Mais se lisent surtout dans cette absence d’images, l’indifférence face aux persécutions que subissent les Roms et l’hostilité d’une partie de l’opinion vis-à-vis de ces familles, qualifiées péjorativement de « nomades ». Elle invite aussi à mettre en perspective l’accumulation des photographies des « Romanichels », sujet parmi les plus populaires dans les premières décennies du XXe siècle.

L’exposition Mondes tsiganes, présentée au Musée national de l’histoire de l’immigration, interroge sur l’utilisation de la photographie dans la construction des stéréotypes associés aux populations roms de France et d’ailleurs. Elle permet de comprendre comment la photographie contribue à forger des images figées des Roms dans la monstration insistante de leurs différences avec les non-Roms, mais participe encore à leur assignation à l’unique lieu social qui leur est concédé : celui de la marginalité.

Les Tsiganes n’apparaissent dignes d’intérêt que quand ils sont décoratifs, exotiques et déclencheurs de sensations fortes. Au début du XXe siècle, alors que la question raciale et la prétendue hiérarchie des races infectaient le rapport des occidentaux aux autres peuples qu’ils considéraient comme moins ou pas civilisés, les Tsiganes sont aussi des objets d’études ethnographiques plus qu’ambiguës. Se situant d’emblée en position de surplomb par rapport à ces populations que les nazis qualifieront de « race inférieure », les photographes du tournant du XIXe siècle et du début XXe ont contribué à la fabrication de stéréotypes parfois contradictoires mais dont l’emprise sur la représentation que les non-Roms se font des Roms est encore sensible aujourd’hui.

L’une de ces idées toute faite prétend que les Tsiganes sont libres et heureux, heureux parce que libres. Ce préjugé, qui semble en première approche positif, se discerne à travers les portraits de jeunes gitanes belles et fières, d’enfants en guenilles mais ravis, de campements à la beauté orientale, de vêtements féminins dont on perçoit même en noir et blanc l’exubérance colorée des étoffes. Ainsi, des photographes des années 1930 qui vendent leur travail aux magazines à grand tirage, s’attachent à donner un aspect spectaculaire à la vie tsigane telle que le lecteur non-Rom souhaite la contempler, c’est-à dire en contrepoint exact du mode de vie citadin et petit-bourgeois qui est le sien : fêtes extraordinaires, musique, chants et danses, mariages somptueux, proximité avec la nature et les animaux comme avec les esprits, voyages et mœurs débridés. Et peu importe qu’il s’agisse, sur ces photographies, de Roms authentiques jouant, contre rétribution, la scène désirée comme au jardin d’acclimatation pour complaire aux spectateurs gadjés avides de romantisme, ou bien de modèles pour artistes grimées en Carmen. L’important n’est pas de décrire une réalité, mais d’élaborer une image et donc un récit qui produit un effet : la fascination pour un mode de vie libéré des contraintes ordinaires, la bohème « pour de vrai », au moment même où le fascisme se diffuse en Europe.

Ceija Stojka, Romni autrichienne, survivante des camps de concentration nazis d’Auschwitz, Ravensbrück et Bergen-Belsen, a témoigné dans ses livres et ses œuvres picturales de la déportation dont elle a été victime à neuf ans, avec toute sa famille, parce qu’elle est Tsigane. Elle a aussi raconté la vie des siens, marchands itinérants, avant et après le Samudaripen, le génocide des Roms. Dans un entretien avec la journaliste Karin Berger, elle confie qu’une chanson traditionnelle autrichienne l’agace : Joyeuse est la vie des Tsiganes. « Cette chanson n’a sûrement pas été écrite par un Rom (…) Ça m’a toujours énervée quand j’entendais chanter cette chanson. C’est joyeux tant que tout marche. (…) Mais si j’avais pu choisir, alors j’aurais aimé mener une vie normale. Pour moi, ça aurait été bien d’avoir toute ma famille autour et d’aller sagement à l’école. Alors j’aurais appris un vrai métier et je n’aurais pas eu à faire de porte-à-porte. Dans ma famille aussi plein de choses auraient été différentes. Mon père n’aurait pas eu à mourir (déporté à Dachau et exécuté par les nazis), mon petit frère n’aurait pas eu à mourir (du typhus à Auschwitz). Et des nôtres, beaucoup seraient encore en vie. » Et Ceija Stojka précise que son père, marchand de chevaux se déplaçant avec sa famille à la belle saison pour exercer son commerce, n’aimait pas non plus voyager. Mais sur les cartes postales comme sur les photos des magazines, le voyage qui caractérise la vie des Tsiganes n’est pas problématisé, il est mis en scène. Les image fixent le décor folklorique d’une monstration essentialiste : les Roms sont comme ça. C’est ce nomadisme, essentialisé par les non-Roms, qui vaudra à ces familles leur assignation à résidence et leur internement en France, leurs biens confisqués ou détruits, leur déportation et leur extermination dans les camps nazis.

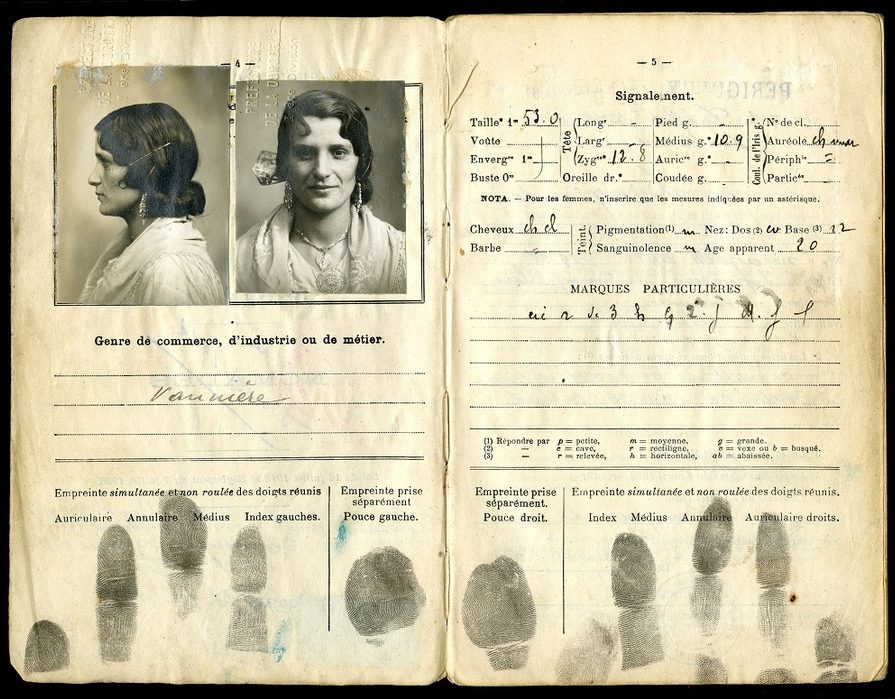

La vie des Tsiganes telle que la racontent les photographies du début du XXe siècle, fascinante même quand elle est associée une relative pauvreté, a pour revers cet autre préjugé tenace : celui de la criminalité que les non-Roms soupçonnent toujours derrière la prétendue liberté des Roms. Les magazines de faits divers crapuleux, dont on peut voir des exemplaires exposés, font régulièrement leur une sur « la guerre des gitans », « la haine des tribus » ou « le peuple des grands chemins » à partir de photographies inquiétantes. Communauté fermée, fonctionnement clanique, errance, rapport déviant aux enfants et aux femmes, sexualité précoce, mépris des lois, violence : tous les éléments d’un récit de propagande sont réunis pour faire des populations roms les ennemis de l’ordre, de la morale et de la paix des familles. Dans un style plus sobre, les photographies policières réalisées pour le « carnet anthropométrique » rendu obligatoire pour tous les « nomades » depuis 1912, ne disent pas autre chose. Par leur seul mode opératoire (visage photographié de face et de profil), ces images font de chaque Rom, y compris les grand-mères et les enfants, un présumé coupable à surveiller.

Carnet anthropométrique. Exposition “Mondes tsiganes”, Musée de l’histoire de l’immigration, Paris, 2018

Ces deux stéréotypes ne sont pas en tension. Il n’y a pas une image positive délivrée par les amis des Roms opposée à une caricature produite par des racistes. Ces deux images se complètent au contraire, pour construire une différence, que l’on dirait aujourd’hui culturelle mais que l’on percevait autrefois comme raciale, considérée dangereuse par le reste de la population puisque fondamentalement asociale. On comprend alors que le retour à l’ordre par la réduction des Roms à néant : expulsion, assignation à résidence, déportation, extermination, n’ait fait l’objet d’aucune documentation de la part de photographes préférant aller chercher leurs sujets ailleurs que dans les camps d’internement. Le Samudaripen est le terrible produit d’années de construction de l’antitsiganisme qui s’est servi d’un médium moderne : la photographie, toujours reproductible grâce à l’impression en grand nombre des magazines illustrés et des cartes postales.

L’exposition Mondes Tsiganes, permet aussi de voir le travail des photographes qui, à partir des années 1950, se démarquant des récits préfabriqués que ressassaient les photos d’avant-guerre, partagent la vie des familles Roms qu’ils photographient, établissent avec elles des relations d’amitié et de confiance, ou sont Roms eux-mêmes. Ces photographes refusent tout spectaculaire en témoignant avec simplicité de la vie quotidienne et l’on perçoit dans leur approche qui cherche à documenter une réalité souvent difficile, une volonté de dénoncer des discriminations subies, un désir de faire état de la vitalité et de la créativité de ce peuple malgré les persécutions.

Le silence maintenu si longtemps sur l’internement des Roms en France et sur le Samudaripen commence à peine à se briser. Les peintures de Ceija Stojka sont présentées dans des expositions, à Paris celle de La maison rouge jusqu’au 20 mai, et l’on peut lire, traduit dans notre langue, ses poèmes et son poignant témoignage. Pourtant aujourd’hui, les images de bidonvilles tendent à occuper la place de celles des anciens campements de roulottes dans l’élaboration des stéréotypes sur les Roms exilés et pauvres. Nous ne sommes pas protégés des dangers du passé et l’antitsiganisme est loin d’être vaincu. Un regard critique sur les images et sur les effets qu’elles produisent dans un contexte politique qui n’est jamais neutre, une vigilance accrue de la part de chacun, auteur ou diffuseur, est la leçon que nous pouvons tirer de cet ensemble iconographique où le pire côtoie le meilleur. L’attrait que présente la marginalité en tant que sujet photographique doit être notamment questionné au moment où l’extrême-droite retrouve une audience en Europe. Hors de la marge, les Roms existent-ils pour les photographes ? Étudiantes, écrivains, commerçants, ouvrières, médecins, militaires ou avocates, ils et elles ne se distinguent en rien du reste de la population, mais ne disparaissent pas. Alors, comment photographier les Roms invisibles ?

Juliette Keating

Mondes tsiganes, la fabrique des images. Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris, jusqu’au 26 août 2018

Mondes tsiganes, la fabrique des images. Musée national de l’histoire de l’immigration, Paris, jusqu’au 26 août 2018

Mondes tsiganes, Une histoire photographique 1860-1980. Catalogue de l’exposition, sous la direction d’Ilsen About, Mathieu Pernot et Adèle Sutre. MNHI, Actes Sud.

Ceija Stojka, une artiste rom dans le siècle. La maison rouge, Paris, jusqu’au 20 mai 2018

Ceija Stojka, Auschwitz est mon manteau, et autres chants tsiganes. Traduit de l’allemand par François Mathieu. Editions Bruno Doucey

Ceija Stojka, Je rêve que je vis ? Libérée de Bergen-Belsen. Traduit de l’allemand par Sabine Macher. Editions Isabelle Sauvage.

Ceija Stojka, Nous vivons cachés, récits d’une Romni à travers le siècle. Suivi de deux entretiens et d’un essai par Karin Berger. Traduit de l’allemand par Sabine Macher. Editions Isabelle Sauvage.

0 commentaires