C’est pas pour faire le malin, mais le match s’est déroulé comme je l’imaginais, ni plus ni moins.

Une confrontation intense et rugueuse, souvent décousue, avec quelques rares faits d’élégance, principalement côté croate. Dont le but orphelin de Modric, un infatigable porteur d’eau à la chevelure blonde rendue grasse par l’effort et dont le visage anguleux mâtiné d’un brin de cynisme crasse m’a fait penser à Olivier Saladin dans les Deschiens. Il lui revient pleinement, en tout cas, le mérite de cette reprise de volée impeccable, à la trajectoire joliment bombée, poussant le vice jusqu’à marquer un rebond assassin à un mètre de la ligne de but. 1-0, à la 41ème. Ite missa est. Le score en resterait là.

J’ai lâché le canapé, regagné mon bureau.

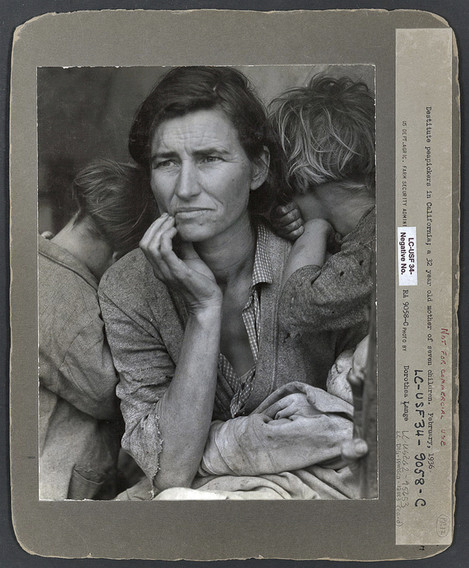

En retrouvant, disposées sur ma table, les images d’une amie photographe de retour de l’île de Lesbos, j’ai vraiment quitté le Parc des Princes. C’est ça mon travail du moment, écrire sur ses images. Il se pourrait d’ailleurs que cette multitude effarante, touchant à des terres incertaines, s’échappant à la hâte d’embarcations précaires, arborant parfois un sourire oublieux de la route lui restant à parcourir, oui, il se pourrait que ces visages n’aient pas été étrangers à mon intérêt pour cette affiche footballistique dépourvue de saveur. Turquie, Croatie, comme l’espoir d’un chemin.

Ce qui m’étonne, c’est combien ces quatre-vingt-dix pauvres minutes ont su me détourner d’eux, de ces visages. Ce match quelconque m’a arraché au monde.

À quoi ça tient.

Des mots, une terminologie, un langage. Sans doute.

Au début des années 70, alors que j’écoutais clandestinement la radio au fond de mon lit d’enfant, j’entendais filer sur les ondes FM les noms de Triantafilos, Schwarzenbeck ou encore Moenchengladbach. Plus tard, Thierry Roland nous expliquait combien il fallait surveiller Gerd Müller – un renard des surfaces – comme le lait sur le feu et pourquoi Horst Hrubesh et Ruud Krol ne passeraient pas leurs vacances ensemble. Aujourd’hui encore, j’ai vibré joyeusement au nom imprononçable du capitaine croate, Srno, à celui de leveur de fonte de l’attaquant Calhanoglu ou encore à celui de Gonul, tout droit sorti des entrailles de Tolkien.

Il y a aussi le vocable brossé, passé aujourd’hui en désuétude, prononcé pourtant par le consultant Rudy Garcia. Le terme reste sans égal pour désigner cette façon enveloppante de toucher le ballon, le pied lui infligeant cette trajectoire courbe qui constitue le ferment d’une esthétique propre au jeu et pour moi, le lieu fondamental de l’addiction.

Un vertige, un enchantement. Certainement.

Un exemple ? Lorsque le ballon frappe la barre transversale – c’est arrivé deux fois pendant ce match, sur un coup-franc de Srna à la 51ème minute suite à une charge de Rakitic, et sur une tête de Perisic à la 72ème –, je n’y peux rien, c’est une magie qui opère. Celle que porte en lui le dessin dérisoire et implacable de la cage dans l’espace, dont la vocation est de faire basculer les destins. On pense d’emblée aux poteaux carrés de la finale de Glasgow, 1976. Mais la chose se charge pour moi d’un souvenir plus personnel. Un tir lointain, décoché contre la valeureuse équipe de Bougival alors que j’avais une douzaine d’années. Le ballon s’était écrasé sur la barre avant de toucher le sol un ou deux mètres devant la ligne. But clairement invalide donc, mais que pour la beauté du geste, mon entraîneur, arbitre pour l’occasion, m’avait accordé, nonobstant les protestations inextinguibles des familles supportant l’équipe adverse.

On dira ce qu’on voudra, faire trembler les poteaux, c’est se prendre le bec avec le fatum et éprouver, vertigineusement, la fragilité de la route.

À moins que le muscle onirique du foot ne tienne pour moi qu’à ces matches que j’allais voir gamin, la main prisonnière de celle de mon grand-père. Nous nous rendions au Stade Gaston Petit, et suivions les fortunes diverses de la Berrichonne de Châteauroux, pensionnaire de seconde division. Chaque fois, au moment où nous entrions dans la tribune – souvent des populaires hautes – le vert de la pelouse dans le feu des projecteurs était une stupeur.

Le lendemain matin, je devais m’atteler à un devoir de rédaction pour évoquer la rencontre à laquelle nous avions assisté ensemble. Il exerçait sur mes lignes, lui l’instituteur fraîchement retraité, un regard impitoyable, moins attentif au réalisme sportif du récit qu’à sa rigueur syntaxique ou grammaticale.

Tiens, au fait, qu’aurait-il dit de ce papier de maintenant ?

J’observe encore cette autre photo.

Le vent de mer semble tourner les pages d’un Coran abandonné sur la plage, parmi les souliers et les peluches éventrées.

Je lui aurais montré cette image.

Il en aurait pensé quoi, Pépère.

Antoine Choplin

Antoine Choplin est directeur artistique du festival de l’Arpenteur, consacré à la littérature et au spectacle vivant, et auteur de nombreux romans, notamment aux éditions La Fosse aux Ours : Radeau (2003), L’impasse (2006), La Nuit tombée (2012) ou Les Gouffres (2014).

[print_link]

0 commentaires