Bigger than Hollywood… On a déjà tout dit de Trump icône de télé-réalité, passée de l’une à l’autre. Jusqu’à mimer son propre rôle de patron vachard dans The Apprentice, devenu apprenti-Président de la première puissance mondiale, installé sur son trône et le doigt tendu, rejouant le running gag ultra-libéral du « You’re fired » à Sally Yates (la ministre intérimaire de la Justice hostile à son décret anti-immigration). Une idole warholienne dont le quart d’heure de gloire s’éternise à perpétuité, star de tous les petits écrans possibles – reality shows donc, pubs, news, cartoons, people, et même catch… – jusqu’à franchir la surface du miroir, pour entrer dans notre monde et s’y incarner plus vrai que nature, juste devant le bouton nucléaire.

Bigger than Hollywood… On a déjà tout dit de Trump icône de télé-réalité, passée de l’une à l’autre. Jusqu’à mimer son propre rôle de patron vachard dans The Apprentice, devenu apprenti-Président de la première puissance mondiale, installé sur son trône et le doigt tendu, rejouant le running gag ultra-libéral du « You’re fired » à Sally Yates (la ministre intérimaire de la Justice hostile à son décret anti-immigration). Une idole warholienne dont le quart d’heure de gloire s’éternise à perpétuité, star de tous les petits écrans possibles – reality shows donc, pubs, news, cartoons, people, et même catch… – jusqu’à franchir la surface du miroir, pour entrer dans notre monde et s’y incarner plus vrai que nature, juste devant le bouton nucléaire.

Haine, bling bling et beautés, saga au long cours feuilletonnée sur tous les supports, de la presse de caniveau à l’édito politique TV – sans que nous comprenions qu’il s’agissait davantage de House of Cards que d’un soap opera inoffensif, puisque « même une mauvaise publicité est une bonne publicité ». Et voici que nous autre spectateurs assoupis sur notre canapé, nous nous réveillons soudain et nous regardons les uns les autres, enfin lucides et prisonniers pour longtemps… Trump nous a piégés dans sa propre télé-réalité planétaire, prisonniers du décor de pacotille de son penthouse marbre et or, figurants d’un metteur en scène irresponsable et délirant.

Mais, précisément, s’il paraît comme excéder et déborder le petit écran, c’est que sans doute il croit le grand à sa mesure. L’America is back des eighties était portée par le cow boy classique Ronald Reagan, mais quel (anti-)héros de cinéma est donc celui qui prétend Make America great again ? Et quel genre du 7ème art hante Donald Trump ?

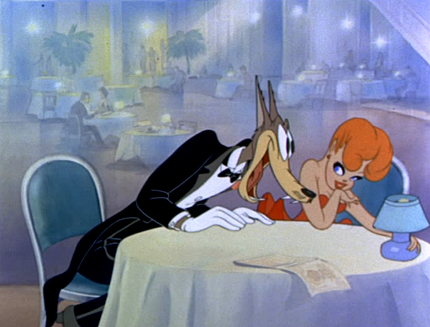

D’évidence, et puisque tout a commencé comme un sketch invraisemblable et burlesque (la presse en parlait ainsi il y a encore un an), sa place paraît être dans un dessin animé. Trump, Grand Méchant Loup de Tex Avery qui serait sorti du cadre pour de bon cette fois ? Tantôt avatar d’Hitler, tantôt milliardaire hystérique et phallocrate, prêt à attraper le Petit Chaperon Rouge par la chatte – si un chien, Droopy, ne s’y opposait ? En effet, Trump nous a tous propulsés dans un univers élastique et hyperbolique, régi par les lois du non-sens, de l’exagération et de la transgression (et d’autres lois plus savantes, telles qu’analysées avec brio par Nicolas Witkowski). Ou ne peut-on associer Trump qu’à semblable magnat, dont le nom fait marque, et l’entreprise empire – Walt Disney himself, ultra-conservateur lui aussi ? Trump y serait tout à la fois Donald, pour le prénom et l’humeur ; son oncle Picsou, barricadé dans un immeuble-coffre-fort frappé du sigle dollar en guise de Trump Tower ; et le voleur Rapetou, pour son profil tant physique que psychique….

D’évidence, et puisque tout a commencé comme un sketch invraisemblable et burlesque (la presse en parlait ainsi il y a encore un an), sa place paraît être dans un dessin animé. Trump, Grand Méchant Loup de Tex Avery qui serait sorti du cadre pour de bon cette fois ? Tantôt avatar d’Hitler, tantôt milliardaire hystérique et phallocrate, prêt à attraper le Petit Chaperon Rouge par la chatte – si un chien, Droopy, ne s’y opposait ? En effet, Trump nous a tous propulsés dans un univers élastique et hyperbolique, régi par les lois du non-sens, de l’exagération et de la transgression (et d’autres lois plus savantes, telles qu’analysées avec brio par Nicolas Witkowski). Ou ne peut-on associer Trump qu’à semblable magnat, dont le nom fait marque, et l’entreprise empire – Walt Disney himself, ultra-conservateur lui aussi ? Trump y serait tout à la fois Donald, pour le prénom et l’humeur ; son oncle Picsou, barricadé dans un immeuble-coffre-fort frappé du sigle dollar en guise de Trump Tower ; et le voleur Rapetou, pour son profil tant physique que psychique….

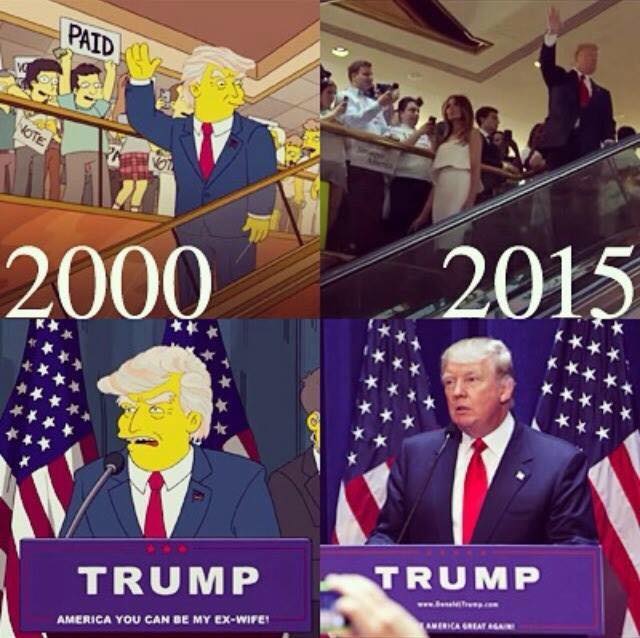

Mais ce rôle de bouffon, les séries cultes contemporaines le lui ont déjà accordé depuis longtemps, du petit peuple jaune des Simpsons à celui, plus hard core, de South Park. Les premiers auraient prophétisé la campagne et la victoire de Trump en 2000 (année où il s’était déjà présenté à l’élection) ; et les créateurs des seconds, après l’avoir parodié en M.Garrison, préfèrent le faire disparaître de leur story teeling, tant le personnage excède leur imagination et décourage leur humour (ils s’en expliquent dans Le Monde). « This is not funny », paraissent s’excuser les incorruptibles du politiquement incorrect le plus trash, qu’on pensait pourtant avoir fait leur la maxime de Desproges : « On peut rire de tout »… « Mais pas avec tout le monde », finit la citation, et sans doute que Trey Parker et Matt Stone ne veulent pas prendre le risque de partager une bonne grosse poilade avec leur nouveau Président, et ses millions d’électeurs qui les détestent eux – eux, créateurs de la Côte Ouest et gagnants de la mondialisation, artistes et progressistes.

Mais ce rôle de bouffon, les séries cultes contemporaines le lui ont déjà accordé depuis longtemps, du petit peuple jaune des Simpsons à celui, plus hard core, de South Park. Les premiers auraient prophétisé la campagne et la victoire de Trump en 2000 (année où il s’était déjà présenté à l’élection) ; et les créateurs des seconds, après l’avoir parodié en M.Garrison, préfèrent le faire disparaître de leur story teeling, tant le personnage excède leur imagination et décourage leur humour (ils s’en expliquent dans Le Monde). « This is not funny », paraissent s’excuser les incorruptibles du politiquement incorrect le plus trash, qu’on pensait pourtant avoir fait leur la maxime de Desproges : « On peut rire de tout »… « Mais pas avec tout le monde », finit la citation, et sans doute que Trey Parker et Matt Stone ne veulent pas prendre le risque de partager une bonne grosse poilade avec leur nouveau Président, et ses millions d’électeurs qui les détestent eux – eux, créateurs de la Côte Ouest et gagnants de la mondialisation, artistes et progressistes.

Mais, plus qu’au portrait de lui-même, c’est à une autre icône pop que Trump ressemble en un si laid miroir : le Joker de Batman. Au point que Mark Hamill, acteur connu pour sa seule interprétation de Luke Skywalker dans Star Wars, doubleur du super vilain dans la célèbre série animée, s’est amusé à prêter sa voix aux plus surréalistes punch lines de Trump, conclues d’un ricanement sarcastique qu’on flippe à trouver à peine exagéré. Plus que tout autre, le grand dandy terroriste de l’univers des comics se fait le champion d’une certaine sensibilité baroque, une esthétique et une éthique du baroque, qu’il théorise en de longs monologues cyniques ou applique en des attentats “considérés comme un des beaux-arts” (tel Jack Nicholson chez Tim Burton, cinéaste baroque s’il en est).

Le Joker, c’est celui qui porte le masque pour mieux nous démasquer. L’existence n’est qu’une mauvaise farce où il n’y a de vérité que l’illusion, le monde un manège déréglé où il n’y a de fixe que le flux, et les valeurs collectives ne sont là que pour faire écran aux intérêts personnels. Dans ce paysage mouvant peint en trompe-l’œil, le mensonge devient parole d’honneur, et le divertissement sert de diversion au néant. De Twitter à Facebook, des fake news aux alternative facts, le tout nouveau concept de post-truth n’est-il pas une reformulation XXIe siècle du baroque XVIIe ?

En se grimant du maquillage cadavérique et du costume violet du Joker, Trump s’inscrit aussitôt dans la tradition criarde du « clown sinistre ». Ce cauchemar pour enfants – et pour adultes aussi – qu’on a déjà vu adapté du best seller de Stephen King Ça au cinéma (puisqu’à la manière de l’écriture fantastique du maître américain H.P. Lovecraft, les mots nous manquent pour nommer « cette chose »). On a même vu les clowns sinistres envahir la vraie vie, en même temps que réseaux sociaux et vidéos virales, interprétés par de mauvais plaisantins anonymes, soucieux d’effrayer les passants et de multiplier les clics. Capitaine d’industrie qui fait tourner l’american dream en mauvais rêve, Trump nous évoque un Ronald McDonald mutant, mascotte happy meal qui aurait dégénéré en abomination XXL.

À la fois super vilain et clown sinistre, Trump révèle le registre dont il relève : le grotesque, tel qu’en sa préface de Cromwell, reconnue manifeste du Romantisme, Victor Hugo en fait le pendant du sublime (et l’on reconnaîtra à Édouard Launet le mérite d’avoir invoqué notre Grand Homme pour commenter notre terrible actualité politique dans sa réjouissante chronique). Le grotesque, hérité des visions infernales de Bosch ou des descriptions gargantuesques de Rabelais, des masques de la Commedia dell’Arte ou du Carnaval, c’est ce trouble où rire et horreur se mêlent, où la réalité se grimace et s’inverse en sa parodie (nous en parlions ici, à propos du dernier film de Sacha Baron Cohen, qu’on imagine sans mal imiter Trump, s’il ne l’a pas déjà fait à travers tous ses avatars).

Dans la sarabande grotesque, la folie devient raison ; les pires des obscénités et des insultes, des bons mots ; et les bouffons finissent rois, tel l’infirme et pauvre Quasimodo, couronné par la foule au pied de Notre-Dame chez le même Victor Hugo. Est-ce à dire qu’une (presque) majorité d’Américains s’est comportée en peuple du Moyen-Âge, enivré par la fête et le ressentiment, jusqu’à porter en tête du cortège quelque souverain fou ?

Dans la sarabande grotesque, la folie devient raison ; les pires des obscénités et des insultes, des bons mots ; et les bouffons finissent rois, tel l’infirme et pauvre Quasimodo, couronné par la foule au pied de Notre-Dame chez le même Victor Hugo. Est-ce à dire qu’une (presque) majorité d’Américains s’est comportée en peuple du Moyen-Âge, enivré par la fête et le ressentiment, jusqu’à porter en tête du cortège quelque souverain fou ?

Mais pour nous, la farandole des monstres ne fait que commencer, tant Donald Trump épuise notre cinéphilie. Suite au prochain épisode…

Mais pour nous, la farandole des monstres ne fait que commencer, tant Donald Trump épuise notre cinéphilie. Suite au prochain épisode…

Thomas Gayrard

délibérément… Trump

[print_link]

0 commentaires